金沙江上中段大型底栖无脊椎动物群落结构特征和多样性分析

池仕运,王 瑞,魏 秘,徐 靖,戴逢斌,吕克强,李嗣新,胡菊香,*

1 水利部中国科学研究院水工程生态研究所,武汉 430079

2 水利部水工程生态效应与生态修复重点实验室,武汉 430079

3 湖北省水生态保护与修复工程技术研究中心,武汉 430079

4 中国环境科学研究院,北京 100038

金沙江主源为沱沱河,发源于青藏高原唐古拉山脉的格拉丹东雪山西南侧[1],以多沙湍急著称[2],其高度复杂的自然环境孕育了丰富的水生生物资源,具有巨大的经济、社会、生态和科研价值[3]。金沙江水量充沛且稳定,河道落差大而集中,水能资源十分丰富,是我国最大的水电基地,但又是长江上游泥沙最多的河流,是三峡水库入库泥沙的主要来源[4,5]。金沙江是长江流域的重要生态屏障区,承担了长江上游水源涵养、防风固沙和生物多样性保护等重要功能[6]。目前,金沙江干支流河流生态系统面临的主要问题为水电梯级开发对急流流水生境的连续性和完整性的破坏、沿江排污以及过度捕捞[3],这些对金沙江流域的水生生物多样性构成了较为严重的胁迫,因此开展金沙江流域的水生生物多样性监测与保护工作是当前践行水生态安全文明的要求和体现,刻不容缓。

金沙江上游直门达至石鼓段海拔较高,环境恶劣,人口稀少和交通不便,对该区段的水生态调查多限于水电开发阶段的环评,公开发表的资料和报道甚少,且仅限于浮游植物的零星报道[3]。从文献调研情况来看,对大型底栖无脊椎动物的调查报道限于石鼓以下河段[7—9],对该区段的大型底栖无脊椎动物多样性情况了解甚少。水工程生态研究所近年来在金沙江上游段承担了不少水电开发环评水生生物专题项目,积累了该区段不少水生态监测资料。本研究将本所2010—2019年在该区段的有关历史监测资料进行收集整理,比较分析了干支流和丰枯期大型底栖无脊椎动物的群落分布特征、现存量和物种多样性,旨在为金沙江上中段大型底栖无脊椎动物的多样性评估以及高海拔地区河流的生物多样性研究和保护提供较为全面的基础资料。

1 材料与方法

1.1 研究区域

金沙江是长江的上游河段,位于我国青藏高原、云贵高原和四川盆地的西部边缘,干流全长3496 km,总落差5154 m,流域面积47.3万km2,流域多年平均径流量1520亿m3,水资源和水能资源十分丰富[4]。为满足国民经济发展的需求,长江水利委员会编制的《金沙江干流综合规划报告》推荐19级梯级开发方案,最大限度考虑发电、灌溉供水、防洪、航运等综合效益[2]。

金沙江河谷地貌特征上段为峡宽相间河谷段,中段为深切峡谷段,下段为峡谷间窄谷段。金沙江上游为玉树直门达至云南石鼓区间河段,流域面积7.65万km2,河段长974 km,落差约1715 m,河道平均比降1.76‰。金沙江上游段山高谷深,峡谷险峻,除在支流河口处因分布着洪积冲积锥,河谷稍宽外,大部分谷坡陡峻,坡度一般在35°—45°,不少河段为悬崖峭壁,坡度达60°—70°以上。从直门达至邓柯乡,具有高山深切曲流河谷地貌特点,局部河段显示宽谷特征,该河段海拔高、气候干冷、水温低。从邓柯乡到石鼓,河谷愈切愈深,山岭高度降低有限,河谷高差达1000—1500 m,成为横断山区“山高谷深”的典型地段。

金沙江流域属典型的季风气候区,每年5—10月为本流域雨季或汛期。年平均降雨量呈由南向北递减的总趋势。金沙江流域的暴雨较小,主要是受青藏高原、横断山脉和西南季风影响。金沙江流域气温总的趋势是由南向北递减,南北年均气温相差达27.8℃。北部青藏高原区年平均气温约在-6—8℃之间,每年8、9月开始下雪,10月结冰,11月河流封冻,次年5月开始解冻。流域内横断山区年平均气温大致在8—20℃之间。金沙江流域径流主要来自降雨,上游有部分融雪补给。径流年内分配与气温和降水的季节变化基本一致。每年4月随气温的逐步升高,融雪、融冰随之增加。5月以后,径流渐变为以降雨补给为主,7—9月为降雨最为集中的季节,也是径流量最大的月份。10月以后,降雨逐渐减少,径流量也随之减少。

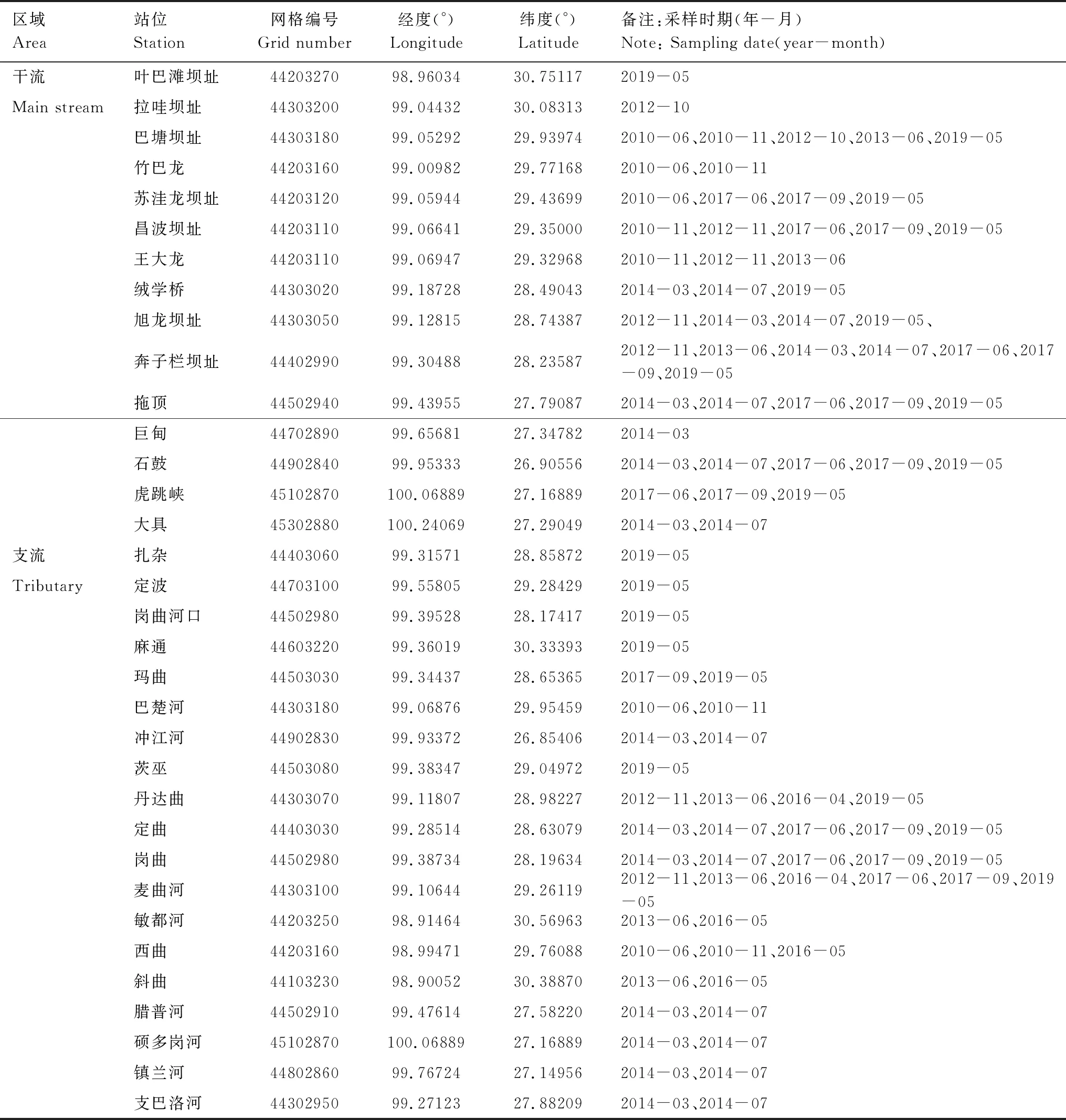

1.2 站位设置与样品采集

本研究大型底栖无脊椎动物样本主要采集于金沙江干流叶巴滩至大具段以及部分支流。样品采集时段为2010—2019年。具体站位信息见图1和表1。采集工具主要采用长柄矩形踢网。由于金沙江水流很急,流速很快,为安全起见,采集区域限定在岸边带可涉水区域。采集时,采样人员身穿背带式下水裤和救生衣,用脚踢击矩形踢网前方的水体底部底质,从而扰动水体,让水体底部隐藏的水生昆虫、甲壳动物等大型底栖无脊椎动物随水流流进踢网,从而收集大型底栖无脊椎动物样品。为定量收集大型底栖无脊椎动物样品,采集时要记录下踢网移动的距离,踢击面积为网口宽度乘以踢网移动的距离。现场采集到的样品现场进行粗拣剔除粗枝乱叶以及大的杂质后装入塑料封口袋或500 mL的宽口塑料瓶后带回宾馆,在室内分拣后装入100 mL样品瓶中,用10%的福尔马林液进行固定保存。

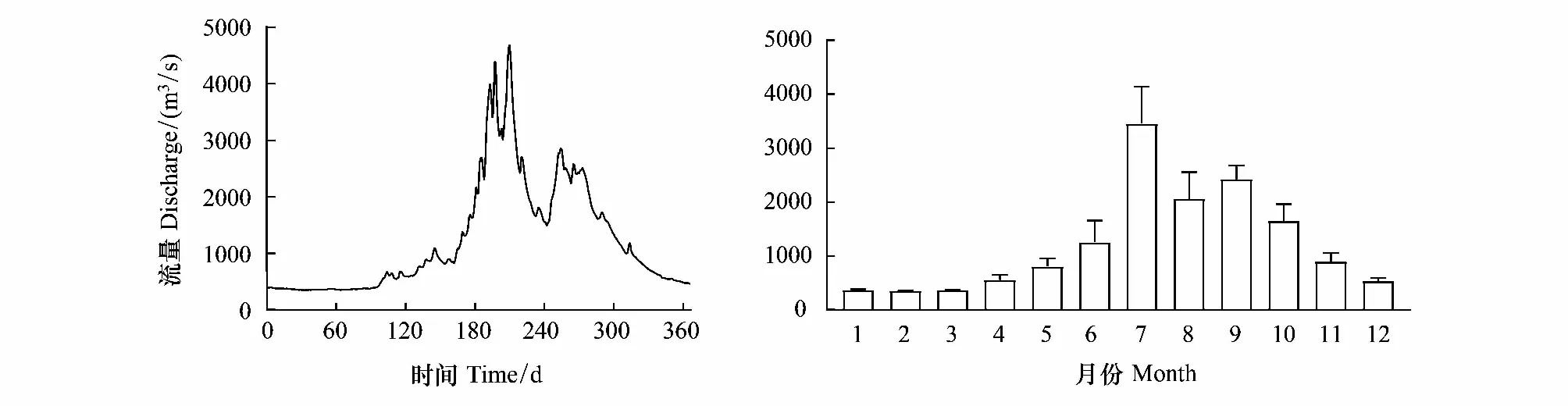

表1 金沙江上中段大型底栖无脊椎动物采样站位详细信息

图1 金沙江上中段大型底栖无脊椎动物采样示意图

样品转运到实验室中进行进一步仔细分拣。分拣完毕后通过生物显微镜和解剖镜进行镜鉴,水生昆虫除摇蚊类外鉴定到科,摇蚊类鉴定到属,寡毛类鉴定到属或种,软体动物鉴定到种,其他类群鉴定到科或至少区分到科。大型底栖无脊椎动物密度通过统计样品中的个数除以采样面积进行推算;生物量则是将单个样品中的物种用电子天平称取湿重后,再根据采样面积进行推算。

1.3 数据处理与分析

采用多响应置换过程分析(MRPP)检验大型底栖无脊椎动物群落结构在不同群组间的差异显著性。采用百分比相似性分析(SIMPER)探讨导致群组差异显著的关键物种。为探讨大型底栖无脊椎动物的分布模式,采用Nestedness 6 模块进行嵌套度分析,计算嵌套度Na,Na=[d(A)-E(d)]/s(d)。式中,d(A)为观察差异值,E(d)为原假设下的期望差异值,s(d)为原假设下的差异值的标准偏差。Na分值越低,嵌套度越高。采用SPADE软件计算Chao氏(Chao 2)指数和折刀法(Jackknife)估计物种数。采用PAST 3.0计算Harrison指数。MRPP分析和Nestedness分析均采用PC-Ord v6.22进行。采样图采用ArcGis v10.2绘制,一般图表采用WPS Excel和GraphPad Prism 8绘制。

2 结果与分析

2.1 水文特征

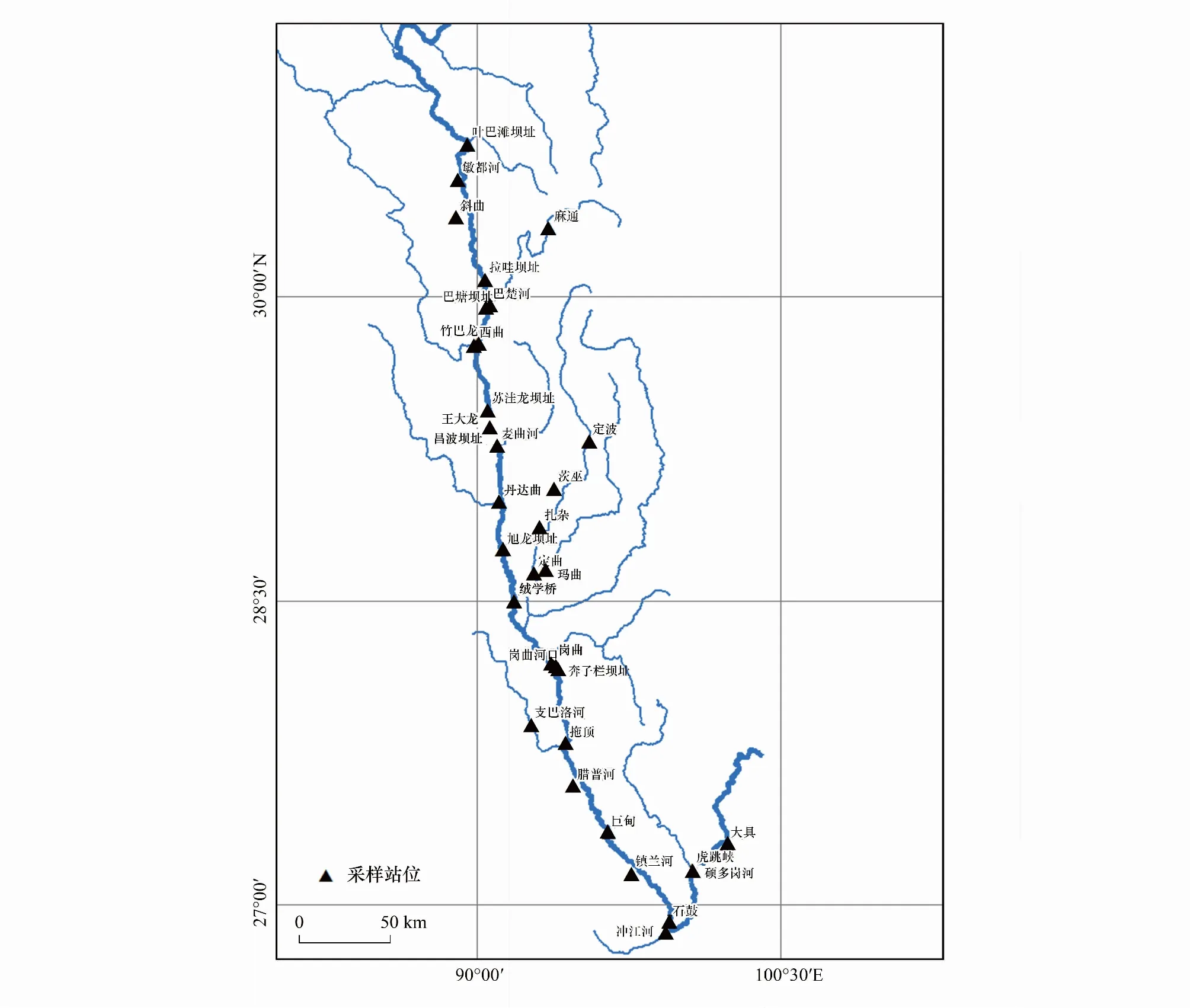

根据2016年石鼓水文站的观测资料进行分析,发现金沙江上中段自进入6月后径流量大幅增加,7月的径流量达到最大,为汛期之最,8月和9月的径流量仍处于较高水平,进入11月后径流量大幅下降。因此可以认为6月至10月为主汛期,其他月份金沙江上中段基本处于枯水期(图2)。

图2 2016年石鼓水文站流量过程线以及月均流量

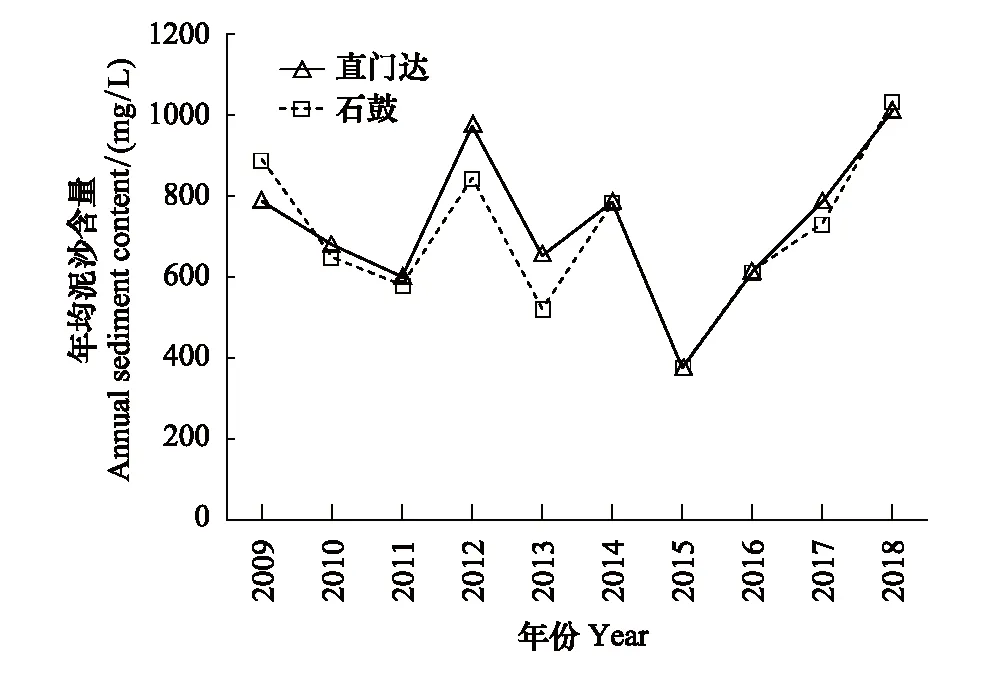

金沙江丰水期水色浑黄,透明度较低,泥沙含量较高,枯水期水色较清,透明度相对较高,泥沙含量相对较低。就全年情况来看,年均含沙量处于较高水平,是典型的多水多沙河流。据长江泥沙公报2009年至2018年的统计资料,直门达多年平均含沙量为725.6 mg/L,石鼓为701.6 mg/L(图3)。

图3 金沙江上段泥沙含量年际变化(数据收集自长江泥沙公报)

2.2 群落分布特征

2.2.1 物种组成

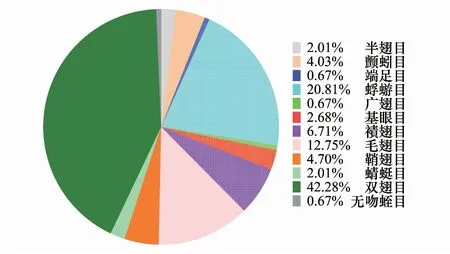

金沙江上中段出现的大型底栖无脊椎动物隶属3门5纲12目54科。节肢动物门出现137种,占比92.57%,环节动物门出现7种,占比4.73%,软体动物出现4种,占比2.71%。节肢动物门中水生昆虫占比99.27%。就各目组成情况来看,金沙江上中段大型底栖无脊椎动物主要由双翅目、蜉蝣目、毛翅目和襀翅目组成,占比分别为42.28%、20.81%、12.75%和6.71%,其他各目占比较低,不超过5%,软体动物出现的目仅为基眼目,中腹足目未有出现(图4)。

图4 大型底栖无脊椎动物各目比例组成

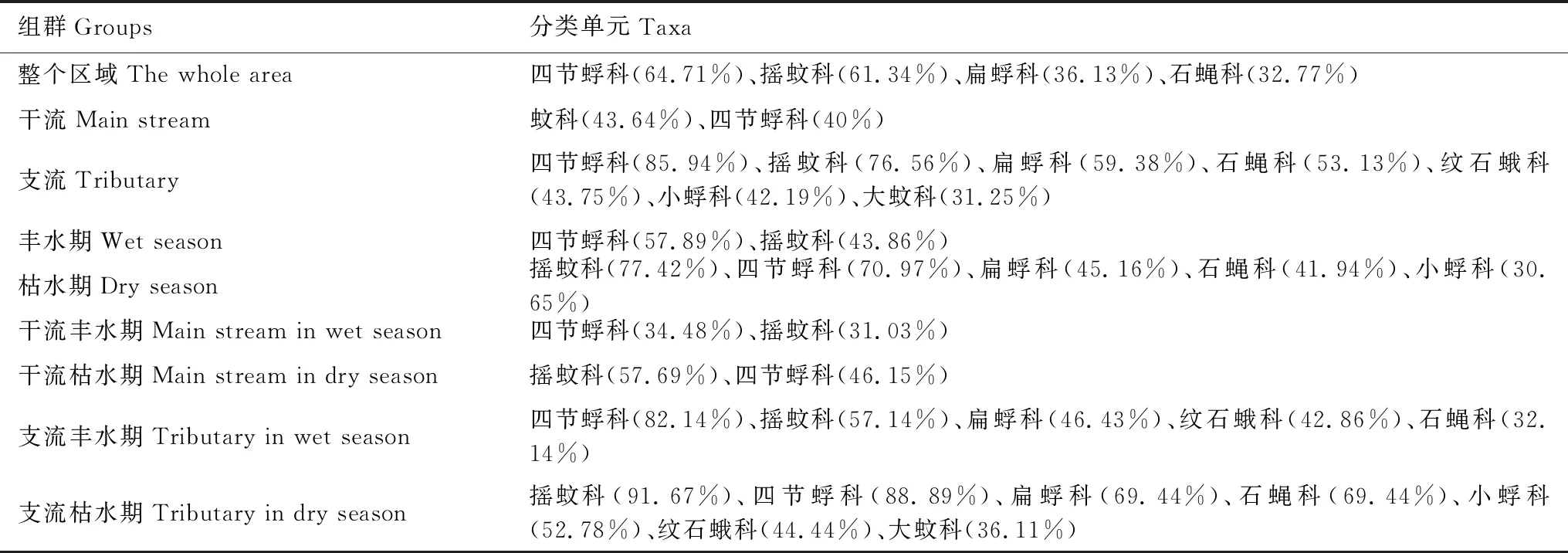

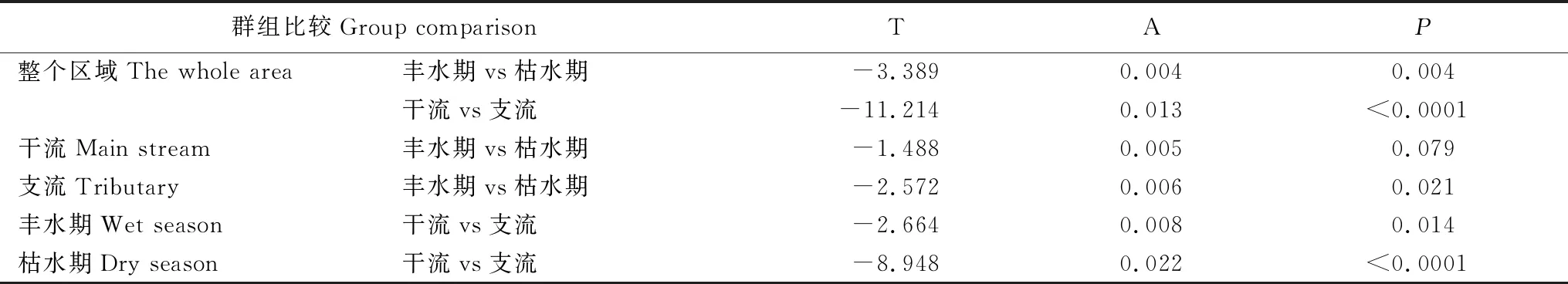

本研究将出现频次超过30%的分类单元定义为常见分类单元。就科级水平来看,整个研究区域常见分类单元为四节蜉科、摇蚊科、扁蜉科和石蝇科;摇蚊科和四节蜉科均为干支流和丰枯期的常见分类单元,但扁蜉科、纹石蛾科、小蜉科在支流和枯水期也较为常见。就干流而言,四节蜉科和摇蚊科在丰水期和枯水期均为常见分类单元;就支流而言,四节蜉科、摇蚊科、扁蜉科、纹石蛾科和石蝇科在丰水期和枯水期均为常见分类单元。总体来看,四节蜉科和摇蚊科在金沙江流域极为常见,扁蜉科、纹石蛾科和石蝇科在支流极为常见(表1)。

就整个区域而言,丰水期和枯水期、干流和支流的大型底栖无脊椎动物群落结构差异显著。就干支流而言,干流丰水期和枯水期的群落结构差异较大,但未达到显著水平(P=0.079),而支流丰水期和枯水期大型底栖无脊椎动物的群落结构显著不同(P=0.021)。就不同水文期而言,丰水期干支流群落结构显著不同(P=0.014),枯水期干流和支流的群落结构差异仍然显著(P<0.0001)。总之,干支流的群落结构无论是丰水期还是枯水期均差异显著,干流群落结构丰水期和枯水期的差异程度要小于支流。不考虑水文期的影响,干流和支流的大型底栖无脊椎动物群落结构显著不同,将干流和支流作为一个整体考虑,丰水期和枯水期大型底栖无脊椎动物的群落结构也会显著不同(表3)。

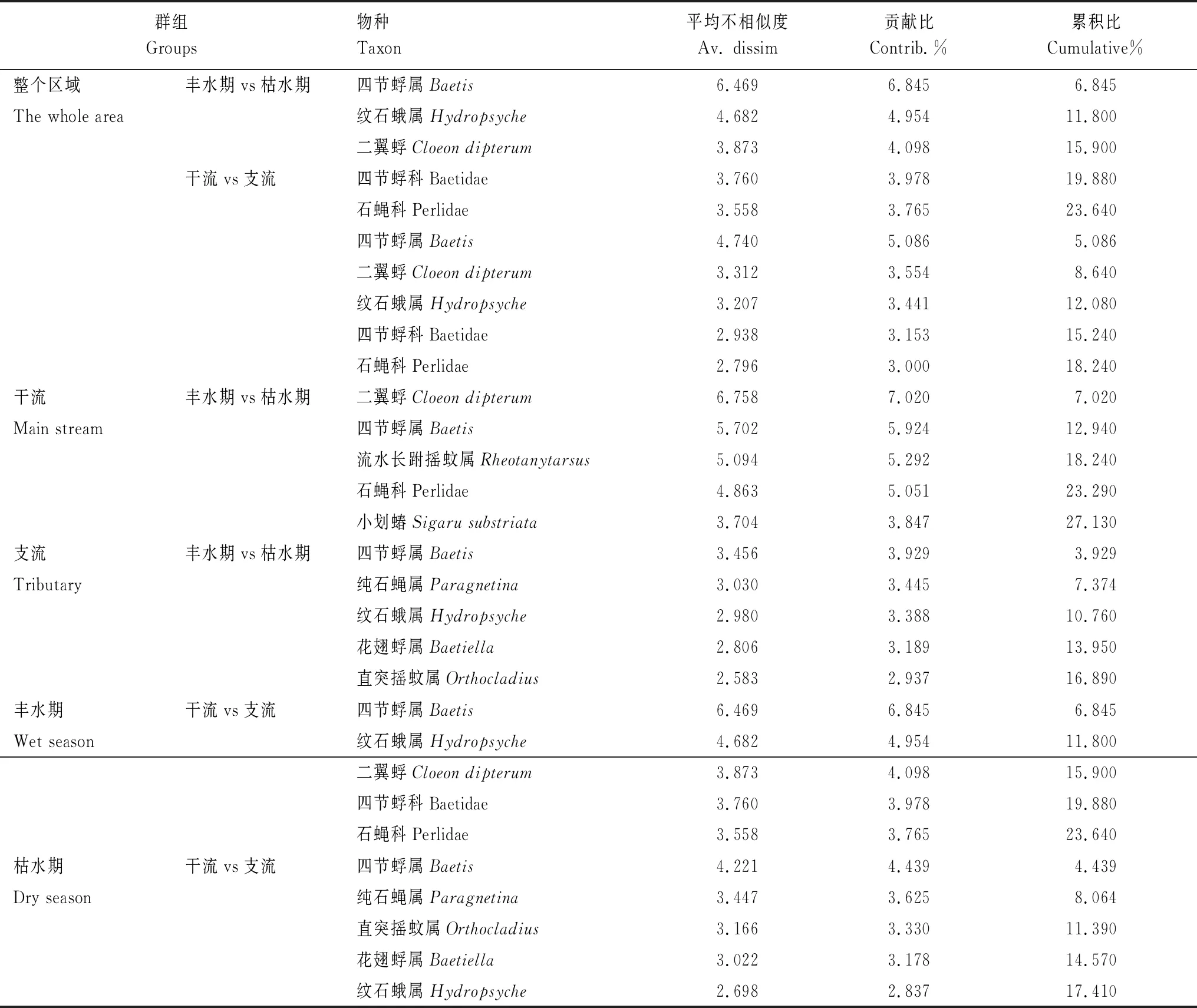

SIMPER分析结果表明,造成整个研究区域丰水期和枯水期,干流和支流大型底栖无脊椎动物群落结构差异显著的前五位关键分类单元为四节蜉属Baetis、纹石蛾属Hydropsyche、二翼蜉Cloeondipterum、四节蜉科和石蝇科。就干支流而言,造成干流丰水期和枯水期大型底栖无脊椎动物群落结构差异的前五位关键分类单元为二翼蜉、四节蜉属、流水长跗摇蚊属Rheotanytarsus、石蝇科和小划蝽Sigarusubstriata;造成支流丰水期和枯水期大型底栖无脊椎动物群落结构差异的前五位关键分类单元为四节蜉属、纯石蝇属Paragnetina、纹石蛾属、花翅蜉属Baetiella和直突摇蚊属。就丰枯期而言,丰水期干流和支流大型底栖无脊椎动物群落结构显著不同的前五位关键分类单元为四节蜉属、纹石蛾属、二翼蜉、四节蜉科和石蝇科;枯水期干支流大型底栖无脊椎动物群落结构显著不同的前五位关键分类单元为四节蜉属、纯石蝇属、直突摇蚊属、花翅蜉属和纹石蛾属(表4)。

表2 金沙江上中段大型底栖无脊椎动物常见分类单元(科级水平)

表3 基于MRPP的大型底栖无脊椎动物群组间群落结构差异性检验

表4 大型底栖无脊椎动物SIMPER分析结果

2.2.2 嵌套度分析

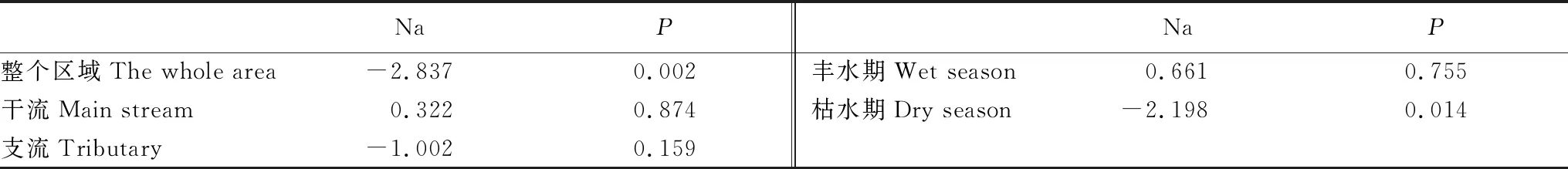

嵌套度分析结果见表5。表5呈现的结果显示,虽然整个区域大型底栖无脊椎动物的分布呈现嵌套分布(Na=-2.838,P=0.002),但干流嵌套度低于支流,丰水期嵌套度低于枯水期,且枯水期嵌套度达到显著水平(Na=-2.198,P=0.014)。

表5 金沙江上中段大型底栖无脊椎动物的嵌套度检验

2.3 现存量

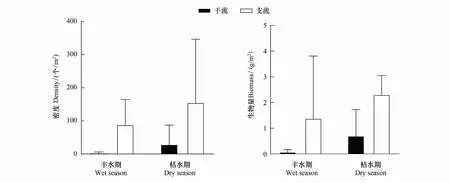

就大型底栖无脊椎动物密度而言,丰水期干流密度变动在0.33—7.00个/m2之间,平均3.69个/m2,支流密度变动在7.00—187.50个/m2之间,平均88.80个/m2;枯水期干流密度变动在0.81—115.57个/m2之间,平均30.49个/m2,支流密度变动在2.47—483.43个/m2之间,平均155.83个/m2。就大型底栖无脊椎动物生物量而言,丰水期干流生物量变动在0.0089—0.1990 g/m2之间,平均0.0816 g/m2,支流生物量变动在0.1662—5.7150 g/m2之间,平均1.3909 g/m2;枯水期干流生物量变动在0.0220—2.2243 g/m2,平均0.7049 g/m2,支流生物量变动在1.3509—3.2250 g/m2之间,平均2.3152 g/m2(图5)。总之,丰水期和枯水期大型底栖无脊椎动物的密度和生物量均是支流要高于干流。

图5 不同水文期的大型底栖无脊椎动物的现存量

2.4 物种丰富度和β多样性

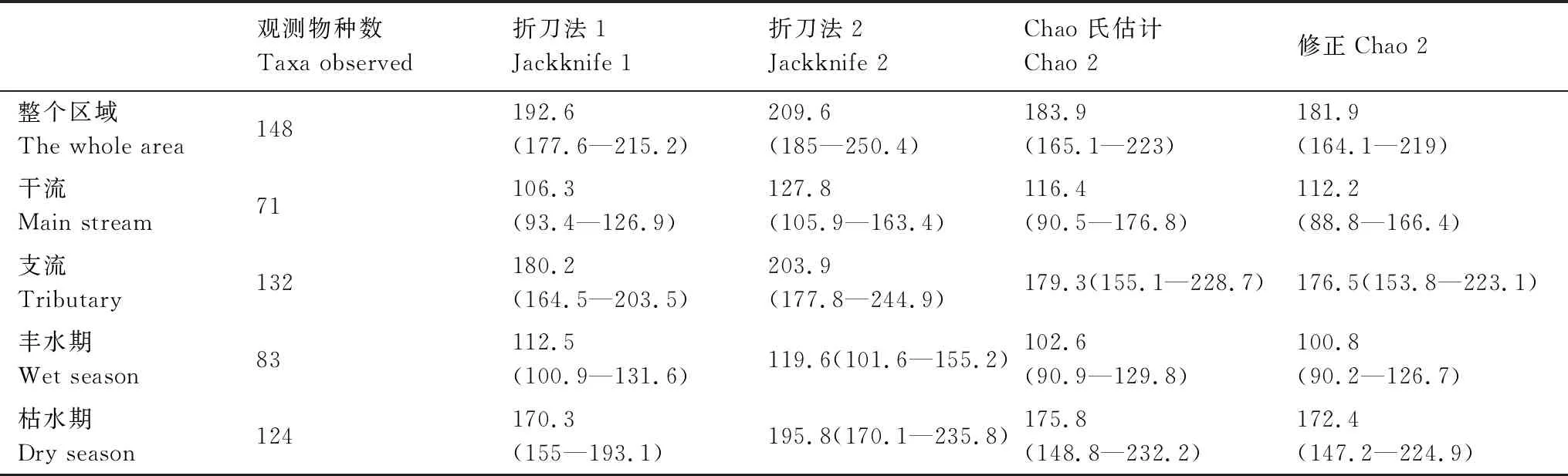

基于2010—2019年的观测资料,金沙江上中段大型底栖无脊椎动物的观测物种数为148种,Jackknife估计物种数在190—210种之间,Chao 2估计物种数在180种左右;干流观测物种数为71种,Jackknife估计物种数在100—130种之间,Chao 2物种数在115种左右;支流的观测物种数为132种,Jackknife估计物种数在180—210种之间,Chao 2估计物种数在180种左右;丰水期观测到的物种数为83种,Jackknife估计物种数在110—120种之间,Chao 2估计物种数在100种左右;枯水期观测物种数为124种,Jackknife估计物种数在170—200种之间,Chao 2估计物种数在170种左右。无论是观测物种数还是基于统计学手段的估计物种数,支流物种数远远高于干流,枯水期物种数远远高于丰水期(表6)。

表6 金沙江上中段大型底栖无脊椎动物的物种丰富度

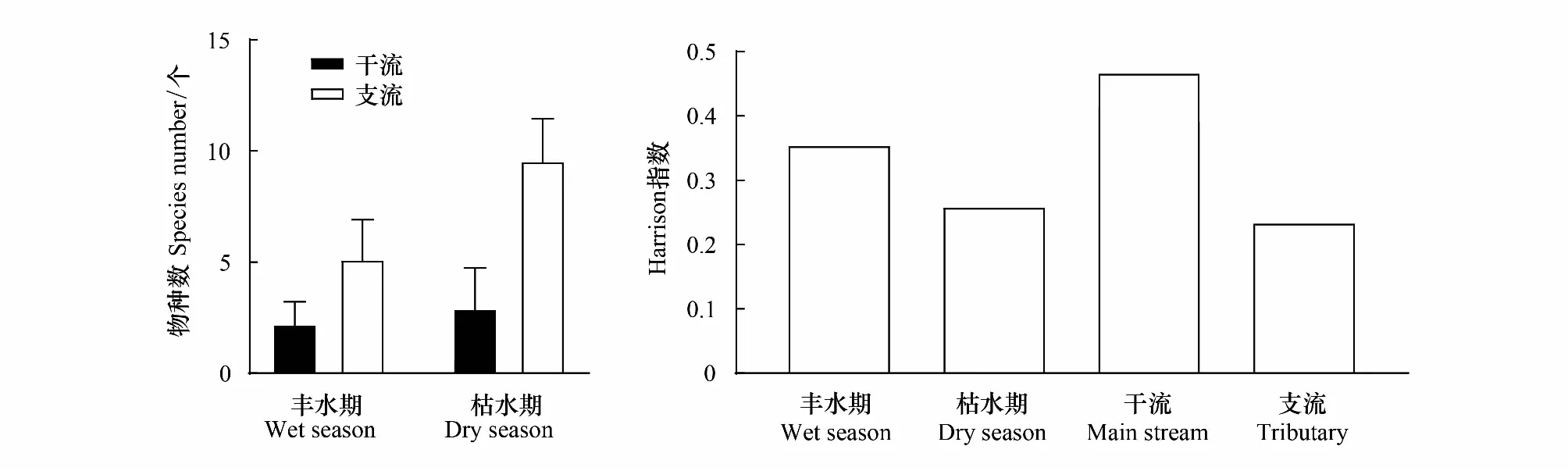

就单次调查情况来看,丰水期干流单站的观测物种数均值为2.2种,低于支流的5.1种,枯水期干流的单站观测物种数均值为2.9种,支流的单站观测物种数为9.6种。无论是丰水期还是枯水期,支流的单站物种观测值均远高于干流。就β多样性指数而言,Harrison指数丰水期高于枯水期,干流高于支流(图6)。

图6 大型底栖无脊椎动物物种数和贝塔多样性

3 讨论

金沙江上中段出现的大型底栖无脊椎动物以节肢动物为主,其中水生昆虫占据绝对优势地位,软体动物和环节动物均占比很低,其中软体动物中的基眼目占据绝对统治地位,中腹足目的物种未有出现。在多沙和高海拔地区河流中,大型底栖无脊椎动物中的水生昆虫往往占据主导地位,软体动物占比往往很低。如黄河大型底栖无脊椎动物种类组成中,水生昆虫物种数占比高达74.4%,软体动物占比只有5.6%[10];拉萨河中下游水生昆虫物种数占比70.97%,软体动物占比只有9.68%[11];雅鲁藏布江干支流大型底栖无脊椎动物均以水生昆虫为主,水生昆虫占整个物种数的比例占比高达92.8%,软体动物占比仅为2.4%[12];安宁河水生昆虫物种数占比89.34%,软体动物占比4.10%[13]。基眼目的物种如萝卜螺、膀胱螺和扁蜷螺能够适应多沙环境,出现于黄河、岷江和雅鲁藏布江流域[10—15]。金沙江流域大型底栖无脊椎动物的类群组成和常见软体动物和以上这些流域有较多的共通之处。王川等认为,大型底栖无脊椎动物在水体污染程度较轻的河流中水生昆虫类群占据优势地位,在水体污染程度较为严重的河流中则以软体动物和环节动物为主[16]。在本研究中,金沙江流域大型底栖无脊椎动物以水生昆虫为主,与水生昆虫生活史较短,能以滞育虫卵态度过高原极端环境有较大关系。就目前的调查资料而言,高海拔地区河流出现的软体动物以肺螺亚纲的基眼目为主,如椎实螺、尖膀胱螺和扁蜷螺等,黄河源、雅鲁藏布江干流以及拉萨河干支流均有分布[11—12,15,17],表明该类软体动物能够耐受极端寒冷的气候,能够在高海拔和高寒地区生存[11]。椎实螺的生态学研究资料表明,该类物种对饥饿和干燥具有较强的抵抗力,当环境不利时可以进行迁移性移动,冬季可在泥层或深水处越冬[18]。

四节蜉科、摇蚊科、扁蜉科和石蝇科为整个研究区域的常见分类单元,其中摇蚊科和四节蜉在干支流和丰枯期均较为常见。就干流而言,摇蚊科常出现于一些流速相对较缓的近岸带,由于巨岩凌乱分布于岸边带,形成沉积较为充分的缓流小生境,有利于摇蚊科一些种类的生存繁衍,四节蜉科的种类既适应静水也适应流水环境,更喜好藏身于巨岩交错分布形成的缓流小生境,特别是岸边带的岩石缝隙中常分布有较多的四节蜉。就支流而言,生境多样性以及相对较缓的流速本就有利于摇蚊科和四节蜉科的种类生存,同时一些扁蜉科、纹石蛾科和小蜉科种类在支流也极为常见。比较而言,干流一些站位偶尔会出现小蜉科的一些种类,这可能与干流流速较快,缺少必要的掩蔽场所有关,如枯枝落叶以及腐殖质难以留存于水体中,岩石上难以形成青苔,而小蜉科种类多为撕食性和刮食者,干流中缺少小蜉科的适宜生境[19]。研究表明,寡毛类、钩虾、双翅目摇蚊科以及蜉蝣科稚虫比较喜好泥沙碎屑较为丰富的区域[20],泥沙沉积会导致大型底栖无脊椎动物多样性较低和一些物种的消亡,但一些物种适应这种生境,如四节蜉、溪颏蜉和颤蚓[21]。本研究发现,寡毛类、钩虾和蜉蝣科稚虫多出现于支流中,而双翅目摇蚊科和蜉蝣目的四节蜉在干支流均有出现,且干流出现的频次不低,这表明金沙江干流近岸带的局部沉积环境为四节蜉稚虫和摇蚊科幼虫提供了较为良好的栖息环境。总之,四节蜉科和摇蚊科在干流丰枯期均能成为常见分类单元与干流一些河段近岸带由于巨岩的交错分布形成局部缓流生境以及沉积环境有较大关系;四节蜉科、摇蚊科、扁蜉科、纹石蛾科和石蝇科成为支流丰枯期的常见分类单元与支流多样化的生境有较大关系,这些分类单元均能找到适宜的生存环境。

就采样情况来看,隶属蜉蝣目的四节蜉科以及毛翅目的纹石蛾科在金沙江上中下游以及主要支流均有出现,无论是丰水期还是枯水期,均能采集到,这也为金沙江下游梯级电站开发前的本底调查资料(未公开发表,内部资料)所证实。四节蜉科和纹石蛾科在国内很多河流中均较为常见,也往往是大型底栖无脊椎动物的常见种和优势种,如昌江[22]、横石水河[23]、三峡库区主要支流[24]、清江[25]、汉江[26]、拉萨河[11]、雅砻江[8]、湟水河[27]、太子河[28]、浑太河[29]、额尔齐斯河[30]等。这些物种分布范围很广,从热带到亚热带,从低海拔到高海拔,且能适应多沙环境。钩虾为典型的冷水性物种,广泛分布于长江中下游[26,31]以及拉萨河干支流上[11],本研究发现,该物种也广泛分布于金沙江上中段,在金沙江干流托顶以及支流巴楚河、丹达曲、岗曲、麦曲河和西曲均有检出,但出现频次不高,推测该物种比较适应支流的生境环境,干流出现的群体应主要来源于支流的漂流群体。石蝇科为冷水性清洁物种,对水环境的要求较高,其在金沙江上中段的出现率高达32.77%,该分类单元在雅鲁藏布江干流也广泛存在[12]。隶属摇蚊科直突摇蚊亚科的直突摇蚊比较适应冷水激流环境,其在金沙江上中段的出现率为21.85%,该分类单元在高海拔的雅鲁藏布江干支流以及极高海拔的长江源和黄河源上均有分布[11—12,17]。

金沙江上中段干流和支流大型底栖无脊椎动物的群落结构显著不同,不受丰水期和枯水期的影响。丰水期和枯水期大型底栖无脊椎动物的群落结构差异显著,也不受干流和支流的局限。SIMPER分析结果表明,四节蜉(四节蜉属、二翼蜉、花翅蜉属和四节蜉科)和石蝇(纯石蝇属和石蝇科)以及纹石蛾(纹石蛾属)是造成不同群组群落结构差异的关键分类单元,其种群的动态变化是造成干支流、丰枯期大型底栖无脊椎动物群落结构差异较大的重要原因。雅鲁藏布江的研究案例表明,其干支流优势种组成差异显著,干流以多足摇蚊、直突摇蚊和流水巴氏摇蚊为主,而支流则以刺翅蜉、高翔蜉和四节蜉为主[12]。就金沙江而言,干支流大型底栖无脊椎动物的群落结构差异较大,支流出现的物种以蜉蝣目、襀翅目、毛翅目(EPT)分类单元为主,而干流出现的物种绝多数也在支流中出现,这可能是整个区域大型底栖无脊椎动物的分布呈现嵌套分布的主要原因。

就大型底栖无脊椎动物现存量而言,无论是丰水期还是枯水期,金沙江干流远低于支流。这可能与支流生境多样性更高,流速相对较缓,沿岸村落较多,营养物质输入相对充裕,更适宜大型底栖无脊椎动物的生长繁殖有较大关系。处于高海拔的雅鲁藏布江流域干流大型底栖无脊椎动物现存量远小于支流[12,14],本研究结果表明金沙江上中段大型底栖无脊椎动物的现存量特征与雅鲁藏布江存在类似之处。金沙江干流大型底栖无脊椎动物密度处于较低水平,丰水期平均密度3.69个/m2,枯水期平均密度30.49个/m2,总平均密度为17.30个/m2,低于雅鲁藏布江干流的38.50个/m2[12]。金沙江是长江上游流域面积最大,产水产沙最多的河流[32]。泥沙含量过高和生态系统脆弱对大型底栖无脊椎动物具有较大的负面影响,其现存量往往较低[17,33],这在高海拔的长江源表现尤为明显。越溪河多年含沙量998 mg/L,相比金沙江上中段泥沙含量处于较高水平,但其大型底栖无脊椎动物现存量对较高,平均密度为172个/m2,平均生物量为58.966 g/m2[16]。这可能与越溪河地处丘陵地带,水流相对较缓,外源营养物种输入较为充沛有关。相比越溪河,金沙江上中段主要地处横断山脉的高山峡谷,植被分布稀少,水流湍急,宽谷河段相对较少,沿岸村落和城镇稀少导致外源营养物质输入较少,水土流失造成的泥沙含量过高导致大型底栖无脊椎动物的食物来源较为短缺[17],同时水沙运动形成的高剪切力不利于大型底栖无脊椎动物的生长繁殖,因而现存量处于较低水平,远低于低海拔地区的河流,这也是高海拔地区河流大型底栖无脊椎动物的主要特征[10,12]。

就野外调查情况来看,金沙江上中段干流大型底栖无脊椎动物的栖息生境复杂多变且环境恶劣,如水位全年落差大、岸坡不稳、崩岸频发,不利于大型底栖无脊椎动物的生存繁衍,干流大型底栖无脊椎动物沿环境梯度的更替速率要高于支流,导致其Harrison指数要高于支流。就整个区域而言,丰水期Harrison指数高于枯水期,表明丰水期大型底栖无脊椎动物的栖息环境要劣于枯水期,导致大型底栖无脊椎动物沿环境梯度的更替速率要高于枯水期。研究表明,水生昆虫具有很强的主动迁移扩散能力,往往导致水生昆虫群体,相比被动扩散的群体如甲壳动物,展现出更高的嵌套度[34]。金沙江上中段大型底栖无脊椎动物以水生昆虫为主,枯水期水生昆虫扩散更为主动,导致枯水期的嵌套度要高于丰水期。就干支流而言,支流的大型底栖无脊椎动物嵌套度高于干流,与支流有更高的水生昆虫多样性有关。如干流出现水生昆虫63种,而支流出现122种,几乎是干流的2倍。基于近十年的观测资料,金沙江流域出现的大型底栖无脊椎动物种类较为丰富,观测物种数达148种,基于统计学的估计值也在200种左右变动,但就单次调查情况来看,干流单站出现的物种数很少,丰水期和枯水期的均值均不超过3种/站,群落结构十分简单,而支流大型底栖无脊椎动物群落结构则相对复杂,单站出现的物种数均值枯水期接近10种/站。巴西亚马逊流域的研究案例表明,悬浮泥沙会给大型底栖无脊椎动物的多样性带来显著的负面影响[35],黄河水系的研究案例也表明,干流的高含沙量,水流急,水量分布不均等是造成黄河干流各样点物种数少的主要原因[10]。基于观测值以及统计学的估计值,金沙江上中段干流出现的物种数少于支流与干流生境不稳以及泥沙含量过高有很大关系,也与支流生境复杂多样且较为稳定,沿岸村落较多,外源营养输入较多有一定关系。