“红烛颂

——闻一多、闻立鹏艺术作品展”前言

◆水天中(北京)

闻一多,1899年生于湖北浠水。1912年入清华学校,1922年毕业留美专攻美术。1925年归国,历任北京艺专、武汉大学、青岛大学、清华大学、西南联大等校教授及文学院长、中文系主任等职。1946年7月15日被特务暗杀于云南昆明,终年47岁。

闻一多是著名诗人,早年热心于新诗的创作与理论研究,以《红烛》《死水》两诗集及倡导新格律诗,开一代诗风;同时亦为知名学者,融通中西传统与现代研究方法,在中国古典文学领域颇有造诣。抗战后期基于对国民党专制腐败之义愤,投入民主运动;抗战胜利后,坚决反对国民党发动全面内战,反独裁、反内战、争民主,无私无畏一身正气。1947年朱自清先生在《闻一多全集》序言中以“诗人、学者、民主斗士”总括其一生。

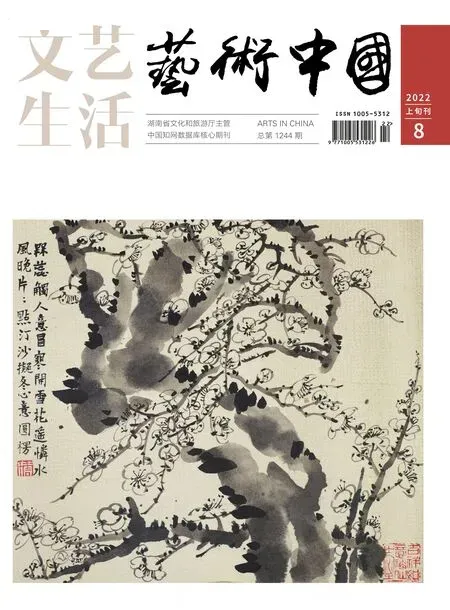

由于年代久远,资料散佚,闻一多绘画功力世人知之甚少,此次展览着力展示其美术方面的成就。

在清华大学艺术博物馆展示闻一多、闻立鹏父子的艺术作品,具有特殊的文化和历史意味。这既让我们想起中国历来所称颂的“根深叶茂”“薪尽火传”等理想精神,又让我们体验到在特殊的历史环境中成长的水木清华具有多么深厚的文化沃土。

1912年,13岁的闻一多考入清华学校(清华大学前身),随即在图画课中表现出特殊的艺术天分。1919年9月,在美籍美术教师司达尔女士的影响下,他与杨廷宝、方来等人共同发起清华美术社,组织绘画练习,探讨艺术理论。次年12月,他又与浦薛凤、梁思成等人发起成立研究文学、音乐及各种艺术形式的社团“美司斯”(社名取自缪思女神Muses的音译)。1921年11月,他与梁实秋、顾毓琇等人成立清华文学社,开展新文学创作与评论。梁实秋称:“一多作诗的时候拼命作诗,治学的时候拼命治学……全神贯注在艺术里,把人生也当作艺术去处理。”

1922年7月16日,闻一多从上海乘船前往美国,进入芝加哥美术学院学习美术。他在美国留学时期,对故土的思念之情从未消歇:“我想的是中国的山川,中国的草木,中国的鸟兽,中国的屋宇—中国的人。”这种情绪在他的诗集《红烛》里有集中的体现,由此奠定了闻一多在中国新诗历史上的地位。他同时代的文化人谈起当时文人,都认为“由学西洋文学而转入中国文学,一多是当时的唯一的成功者”。实际上,闻一多也是由西洋美术转入中国美术的成功者。统揽造型艺术和诗歌文学的疆域,贯通东方与西方文化的追求,由艺术形式之美跃入灵魂内涵之美。这成为闻一多独树一帜的生命灵韵。

闻立鹏生于诗人之家,是著名的诗人、学者闻一多先生的三子。童年经历对他的性格、气质都有深刻的影响,他的幼年是在动荡不定的环境中度过的。20世纪70年代后期,中国人民获得精神解放之后,画家被长期压抑的激情得到抒发的机会,他画出了《大地的女儿》《红烛颂》《疾风》等作品。从这些作品可以看出闻立鹏继承了父辈对崇高、对英雄主义的追求,这种追求因为特殊的历史遭遇而增加了深沉凝重的感情色彩。在东寻西找、上下求索中,他越来越领悟到,东方与西方、古代与现代、理性与感性之诸多对立的因素,创造了崇高、壮美的意境,这显然是理想的艺术境界。

《红烛》来自闻一多第一部诗集的序诗,它以燃烧的红烛比喻吟唱的诗人。燃烧的蜡烛自古以来就是中国文人熟悉的带有感情色彩的象征符号。红烛燃烧成灰,同时放出光明,闻一多讴歌的是“掺杂着伤心之泪的创造光明的燃烧”(谢冕论闻一多)。这与传统诗文中充满无可奈何的悲哀的蜡烛形象,既相通又有变化。而闻立鹏在《红烛颂》中强调的是红烛创造光明的燃烧,而省去了“伤心之泪”。他曾说过:“自开始学画的那一天起,我就盼望着有朝一日用自己的画笔来表现父亲崇高而亲切的形象。”诗人闻一多的事迹最震撼人心的,是他充实的生命在他事业上升临近顶峰时悲壮的结束。《红烛颂》问世以后,人们不但在想到闻立鹏时必然想到这幅画,人们在想到闻一多的时候也往往想到这幅画。这对于作为画家的闻立鹏和作为诗人之子的闻立鹏,都是难以替代的成功与慰藉。

从对崇高、壮美的悲剧性追求的态度,可以感觉出一个时代艺术精神的发展特质。因为这种追求从本质上说,是对高尚、伟大的人类灵魂的追求。正是在这一点上,闻一多的诗歌和闻立鹏的绘画在中国现代文化中有着不可替代的深远意义。

闻立鹏,1931年出生于湖北浠水,著名油画家,中央美术学院教授。受家庭影响从小喜好文艺,1937年抗日战争爆发,随父亲闻一多离别清华园辗转昆明,1947年进入解放区北方大学文艺学院美术系学习,1949年随军入北平,后随部与北平国立艺专美术科合并成立中央美术学院,继续学习、工作,1958年毕业于中央美术学院油画系,1963年毕业于中央美术学院油画研究班并在油画系任教。后担任中央美术学院油画系主任、中国美术家协会油画艺术委员会副主任、中国油画学会副主席。

研究班毕业创作的《国际歌》,以庄严悲烈的情调讴歌先烈,影响广泛。《红烛颂》则既是对父亲闻一多的深切怀念,也是内容与形式的完美融合。近三十余年的风景画创作蕴含悲壮、崇高的意境与内涵,以象征性的色彩、主观性的构成,形成独特艺术风格。