不同茶饮咖啡因和维生素C含量比较

李钰茹, 梁加越

(中国农业大学食品科学与营养工程学院, 北京 100191)

茶饮的品质可用咖啡因的含量来衡量, 其药理作用主要是对中枢神经系统和心肌有刺激性作用[1-2]。 摄入咖啡因过高会给身体造成一定损害, 身体骨骼状况的不良发育及钙盐失衡都与之相关, 对妇女而言, 这种不良影响甚至涉及到妊娠副反应、 诱发月经前期综合征, 更有甚者可能导致不孕和成为肿瘤的诱因[3]。 分析咖啡因的含量对提高茶饮料的品质和保障饮食安全有重要作用。 维生素C 俗称抗坏血酸, 是机体成长和维持健康状况所不可或缺的微量元素, 维生素C 不足程度过高会导致坏血病[4]。 中国营养学会所提出的健康成年人每日维生素C 建议摄入量为100 mg, 不应超过1 000 mg, 摄取不足或偏高都会导致患病[5]。 对于咖啡因和水溶性维生素的研究相对较少[6], 本研究对4 种茶叶中这2 种功能营养因子的含量进行定性及定量分析并比较。

1 材料与方法

1.1 材料、 试剂与仪器

试验所用试样均为市售茶叶, 共有四大茶类: 绿茶代表是龙井茶、 乌龙茶代表是铁观音、 红茶代表是滇红茶、 白茶代表是白毫银针。 试剂: 200 g/L 醋酸锌溶液、100 g/L 亚铁氰化钾溶液、 三氯甲烷、 标准抗坏血酸溶液(1 mg/mL)、 0.02%2, 6-二氯靛酚溶液、 2% 草酸、高岭土。 仪器: 紫外可见分光光度计、 电子天平、 台式低速离心机、 分析天平。

1.2 方法

1.2.1 咖啡因检测 在试验中为去除茶叶中蛋白质,以免对试验结果造成影响, 亚铁氰化钾可以配合醋酸锌溶液用作澄清剂, 通过亚铁氰化钾与乙酸锌生成亚铁氰化锌与蛋白质发生共沉淀现象。 经查阅文献得知, 吸光度最大时所用萃取剂为三氯甲烷, 276 nm 波长处出现最大吸收峰, 鉴于其萃取效率最佳, 本试验以三氯甲烷作萃取剂, 将两相充分混合后离心分离, 使用分光光度法来测定咖啡因含量[7]。 (1) 称取2.00 g 左右茶叶浸泡于50 mL 热水中, 静待10 min, 使茶叶中的功能成分充分溶解于溶剂。 使用移液管向100 mL 容量瓶中准确移入20.0 mL 均匀茶饮试样, 加入200 g/L 醋酸锌溶液2 mL,振荡混合均匀, 再加入100 g/L 亚铁氰化钾溶液2 mL,振荡混合均匀, 用蒸馏水定容至100 mL, 摇匀, 放置数分钟至蛋白质完全析出, 滤纸过滤。 (2) 样品分析: 取过滤后的滤液, 用移液管准确量取1.00~10 mL 至比色管中, 加入8 mL 三氯甲烷, 经充分振荡后离心分离10 min, 再抽取有机层, 并以三氯甲烷作空白参比, 测定吸光度, 反复测量3 次, 计算均值[8]。

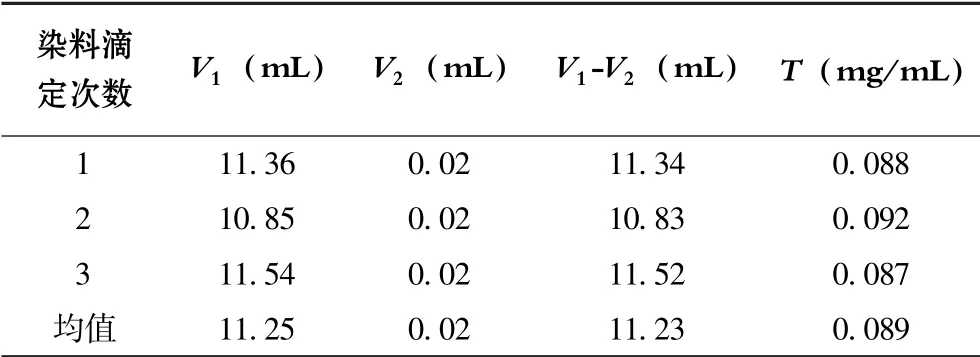

1.2.2 维生素C 含量测定 维生素C 含量的高低是判断茶饮优良与否的依据之一。 本试验采用的方法是2,6-二氯靛酚滴定法, 属于氧化还原滴定法。 试验使用的氧化剂为一种有机染料, 即2, 6-二氯靛酚, 具有较强的氧化性, 遇酸呈红色、 在中性及碱性环境下呈蓝色。在用蓝色的2, 6-二氯靛酚标准溶液(显碱性) 滴定含有维生素C 的草酸溶液时, 染料会被还原成无色的还原型。 直至滴定到当溶液中的抗坏血酸完全被氧化之后,再滴2, 6-二氯靛酚时就会使溶液呈红色。 由此判断滴定终点, 根据滴定所用的2, 6-二氯靛酚标准溶液的量,结合公式求出茶叶中维生素C 的含量。 实验结果发现,2, 6-二氯靛酚的存放时间会造成抗坏血酸含量滴定度(T 值) 的波动。 若染料闲置时间过久, T 值测得值偏低。 因此, 每次试验时需校正T 值, 提高试验的可信度。 此外, 随着存放时间的延长, 加草酸浸取所制得的茶饮样品, 其维生素C 含量总体呈降低趋勢, 这是还原型维生素C 极易被氧化为氧化型维生素C 所造成的结果。 维生素C 的整个测定操作过程, 操作应迅速, 应尽量缩短茶叶浸提处理时间, 样品一旦过滤后应立即测定, 放置时间不宜过久, 避免还原型抗坏血酸发生氧化, 从而造成测量值偏低。 因此, 滴定过程应控制在2 min以内, 在试验滴定条件下, 一些非维生素C 的还原性物质也可直接与2, 6-二氯靛酚作用导致结果不准确,但这些杂质发生氧化还原反应的速率不及维生素C, 因此将15 s 颜色未褪去作为判断滴定终点的时间界限。

(1) 滴定度标定: 2, 6-二氯靛酚溶液的浓度要适中, 若T 值过低, 则滴定时终点不明显, 会影响滴定终点的判定和计算。 根据查阅文献, 我们可以得出结论,T 值最好在0.1 左右, 此时滴定的终点突跃明显、 重现性良好。 此外, 滴定所消耗的染料溶液体积介于1 ~10 mL 之间比较适宜。 如果样品含维生素C 太高或太低时,则可通过适当稀释样品等加以调节。 取1 mL 标准抗坏血酸溶液于三角瓶中, 加入2% 草酸溶液9 mL, 以2,6-二氯靛酚溶液滴定至微红色, 15 s 内不褪色即为终点,并计算出每1 mL 2, 6-二氯靛酚溶液相当的抗坏血酸毫克数(滴定度T), 同时用10 mL 2% 草酸溶液做试剂空白。 (2) 取不同茶溶液, 加入1 勺白陶土, 震荡5 min,滤纸过滤。 (3) 即刻取滤液5 mL, 加入草酸5 mL, 用2, 6-二氯靛酚染料滴定呈微红色, 15 s 不褪色, 记录滴定管读数, 实验用2%草酸做空白对照。

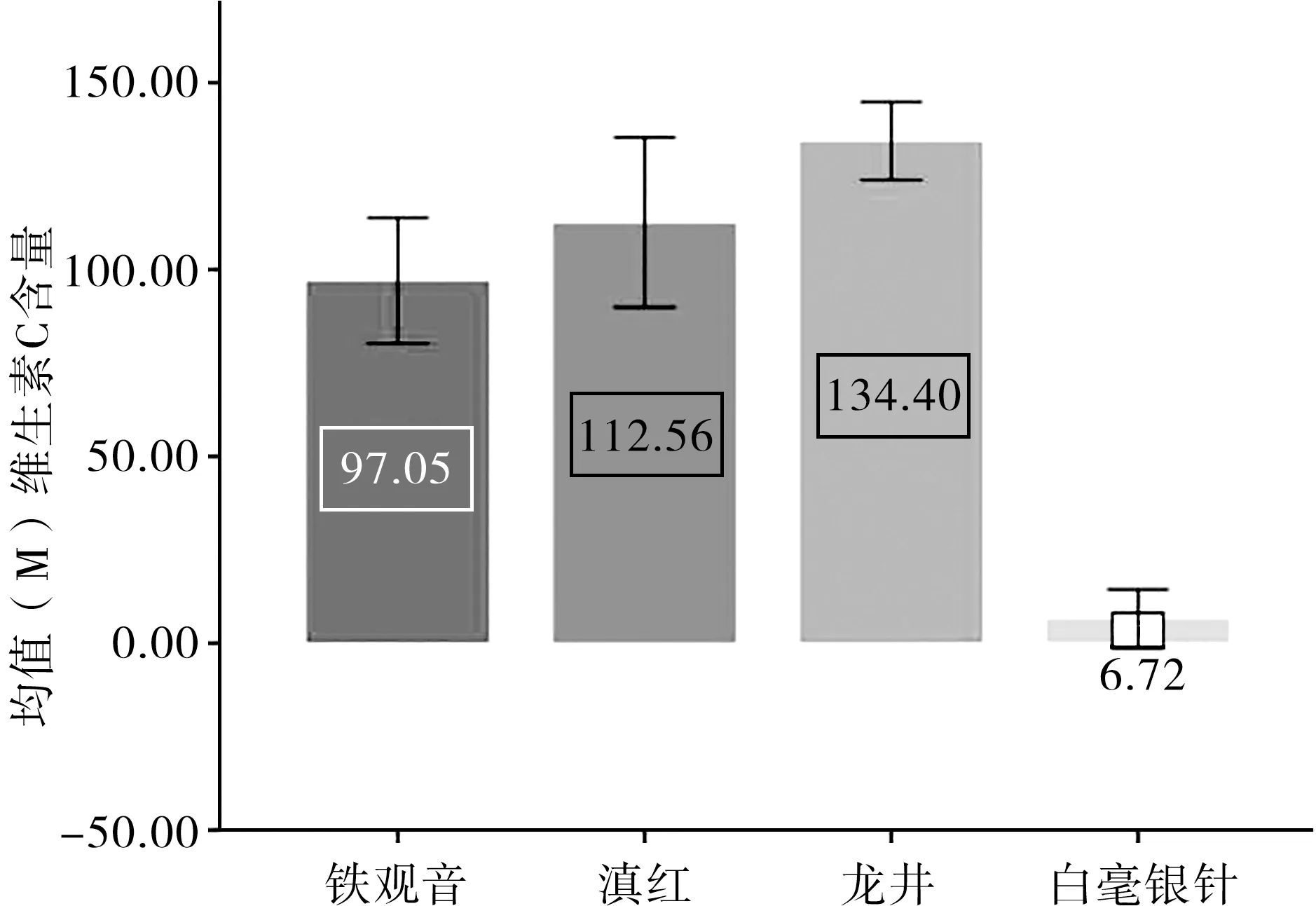

式(1) 中,T—1 mL 2, 6-二氯靛酚溶液相当于抗坏血酸的毫克数 (mg/mL);c—标准抗坏血酸溶液的浓度(mg/mL);V—吸取标准抗坏血酸溶液的体积(mL);V1—滴定标准溶液消耗的染料体积(mL);V2—空白滴定消耗的2, 6-二氯靛酚溶液体积(mL)。

式(2) 中,X—100 g 样品中含有的抗坏血酸毫克数(mg/100 g);V2—滴定空白消耗的染料体积(mL);V5—滴定样品消耗的染料体积(mL);T—1 mL 2, 6-二氯靛酚溶液相当于抗坏血酸的毫克数(mg/mL);V4—滴定时吸取的样品提取液的体积(mL);V3—样品定容体积(mL);m—样品的质量(g)。

2 结果与分析

2.1 茶叶咖啡因含量

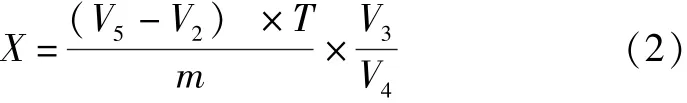

由表1 可知, 不同茶叶水提物中, 咖啡因的含量存在较大差异, 产自中国福建省的白毫银针为咖啡因含量最高者, 产自中国浙江省杭州市的龙井为咖啡因含量最低者, 铁观音和滇红茶的咖啡因含量皆处于中等水平。用R 语言进行方差分析如图1 所示。

表1 4 种茶叶咖啡因吸光度值

图1 4 种茶叶咖啡因含量方差分析

2.2 茶叶维生素C 含量

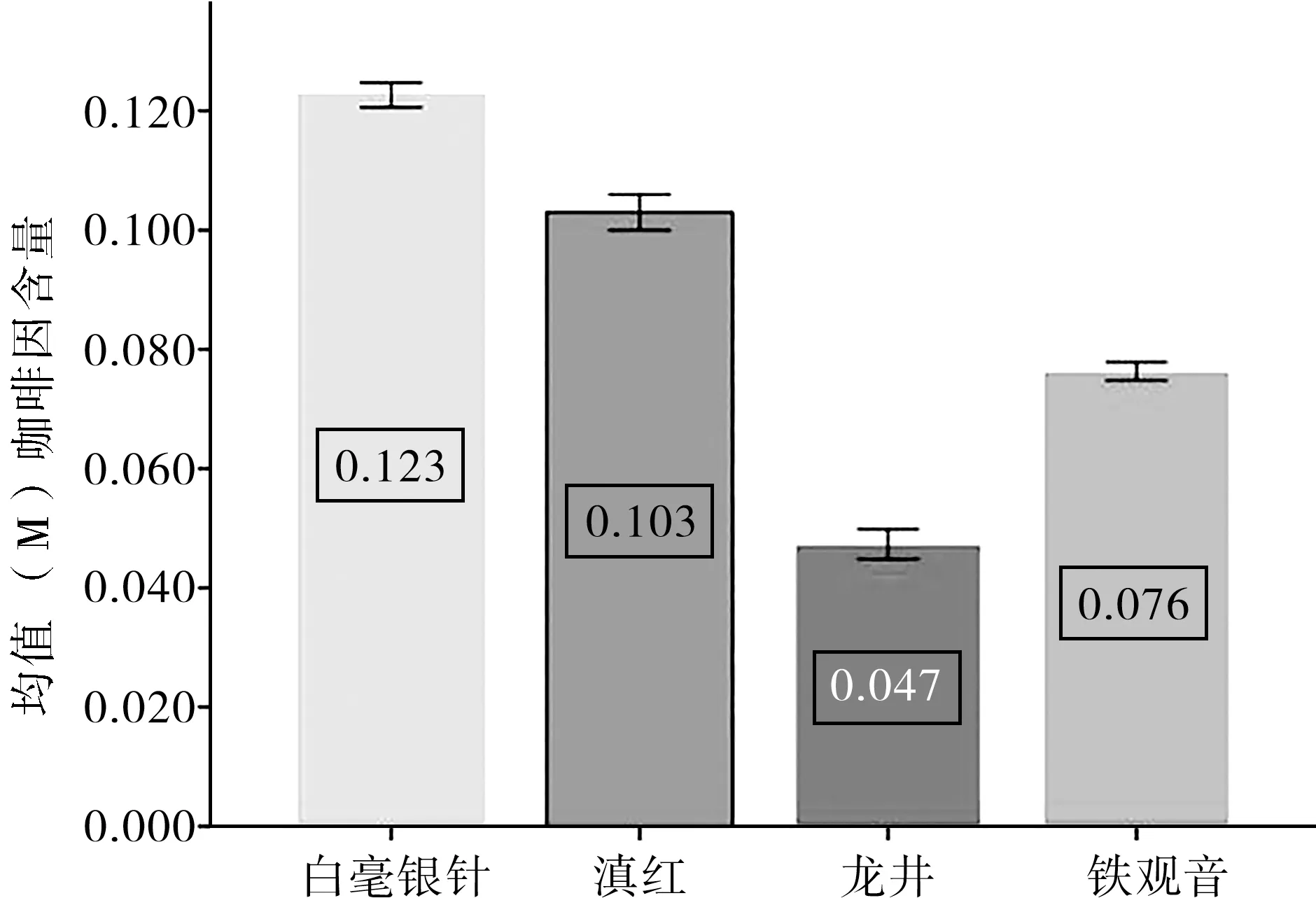

对4 种茶叶试样在同样条件下进行试验, 每个样品分别平行测定3 次, 2, 6-二氯靛酚染料滴定结果如表2。 将表3 数据代入上式计算维生素C 含量, 用R 语言进行方差分析, 由图2 可知, 维生素C 含量最高的是龙井, 其次是滇红茶, 乌龙茶因属于半发酵茶, 维生素C含量远不及绿茶, 维生素C 含量最低的是白茶。

图2 4 种茶叶维生素C 含量方差分析

表2 染料滴定结果

表3 4 种茶叶滴定结果

3 结果与分析

3.1 茶叶咖啡因含量分析

据研究文献可知, 茶叶冷后浑中的主要成分是儿茶素(29.86% ~78.66%)、 糖类(14.47% ~27.62%) 和咖啡因(2.35% ~10.43%)。 通过对茶叶中结合咖啡因含量的比较显示, 经轻微发酵的安化黑茶和湖北老青砖中结合咖啡因的含量偏低。 另外, 与未经发酵的绿茶相比, 轻“发酵” 的白茶中结合咖啡因的含量有显著提高。 红茶被界定为全发酵茶, 却仅有3 h 左右的“发酵” 时长, 由于发酵时间过短, 微生物的繁殖代谢作用不足以使茶叶发生深度变化, 发酵作用是指微生物参与转化产生代谢产物, 从本质而言, 红茶“发酵” 过程是指茶多酚类物质在氧气参与作用下的酶促氧化过程, 严格意义上来讲红茶的加工过程中没有发生真正意义上的发酵, 但尽管如此, 其茶多酚类物质的转化程度也相对其它茶类较高, 咖啡因含量较高[9]。 试验结果分析可知, 茶叶中多酚类物质转化程度越高, 结合咖啡因占比越高。 轻发酵的白茶的含量最大; 绿茶因缺乏发酵过程, 结合咖啡因的含量最低。

另外, 从茶籽萌发伊始, 咖啡因便开始大量产生并广泛分布于各处, 但各部位含量有显著差异: 新梢胜于老叶; 而新梢中尤以嫩芽叶含量丰富。 试验中, 咖啡因含量最高者是福鼎白茶(白毫银针), 除发酵程度外,导致咖啡因含量较高的另一个原因是这类茶所选的是嫩度高的芽叶。 铁观音的制作原料要求“开面采”, 叶片较老, 咖啡因含量较低。 因此, 茶叶中咖啡因含量可用作评价茶叶中多酚类物质的转化程度(揭露茶叶的“发酵” 程度) 以及原料的老嫩程度的辅助工具。

3.2 茶叶维生素C 含量分析

本试验结果显示, 绿茶中维生素C 含量最高, 维生素C 含量与果蔬相当[11]。 在红茶的初制工艺中, 在发酵阶段有大量抗坏血酸氧化损失, 造成维生素C 含量较少[12], 归类为半发酵茶的乌龙茶维生素C 含量低于绿茶。萎凋是白茶生产中不可或缺的工艺, 萎凋中由于外界环境的不断变化, 内部发生复杂的理化反应。 鲜叶在晾晒中散去部分水分, 外观及内部成分不断缓慢可控变化, 此过程中会造成维生素的较大流失。 在贮藏过程中, 维生素C会发生氧化反应[13], 研究发现, 真空包装的乌龙茶, 新茶测得维生素C 含量达顶峰, 含量与储藏时间呈负相关,2年后再检, 维生素C 含量已低至无法检出[14]。 因此, 维生素C 可视为茶叶品质的重要衡量标准。

4 结论与讨论

综上所述, 咖啡因含量和维生素C 含量是评价茶叶品质的重要指标, 可以通过茶叶中咖啡因含量对茶类划分、 制造工艺比较及发酵过程中茶多酚类物质的转化程度监测, 可通过维生素C 含量判断茶新鲜程度。