早期微量肠内喂养联合白蛋白对早产儿喂养耐受的影响研究

杨绍臻, 底建辉, 梁俊霞

(1北京市大兴区人民医院儿科, 北京 102600;2河北北方学院附属第一医院, 河北张家口 075000)

早产儿指胎龄不足37 w 分娩的新生儿, 由于患儿脏器组织尚未发育完全, 不能很好地适应外界环境,容易诱发紫绀、 肌无力、 呼吸暂停甚至造成患儿死亡。为此, 有效的营养支持以提高患儿机体免疫水平、 促进其体格与神经发育对保障患儿预后尤为重要。 国内外研究认为, 早期推进肠内微量喂养能够促进早产儿微量营养素的输送、 促进肠道发育和成熟及大脑与神经发育[1-2]。 但因早产儿胃肠道发育尚不完全, 胃肠动力发育相对于消化吸收功能发育迟缓, 早期微量肠内喂养容易出现不耐受以及胆汁淤积、 感染等并发症。因此, 如何确保早产儿早期微量肠内喂养耐受, 在保障患儿生长发育所需营养的同时, 避免过高的肾脏负荷尤为重要。 白蛋白是营养不良的主要评价指标, 在相关研究中指出[3], 早产儿中白蛋白降低与其预后密切相关。 而刘少华[4]研究发现, 通过补充外源性白蛋白, 对改善危重症手术患者营养状态, 提高其机体免疫功能有显著效果。 为此, 基于进一步提高早产儿早期喂养效果的目的, 本院对在早期微量肠内喂养基础上, 联合白蛋白进行喂养, 并对其耐受情况进行评估,取得较为理想效果。 现就选取2020年1月—2021年12月早产儿为对象, 就早期微量肠内喂养及其联合白蛋白的应用价值进行回顾性分析, 旨在为临床提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性收集2020年1月—2021年12月收治的早产儿资料, 将符合研究条件的80例患儿作为研究对象。根据喂养方案不同将患者分为对照组、 研究组。 对照组中有43例患儿, 性别: 男性25例、 女性18例; 胎龄:30~36w, 平均(33.15 ±2.28) w; Apgar 评分: 7 ~10分, 平均(8.26±1.18) 分; 分娩方式: 剖宫产30例、阴道分娩13例; 合并宫内感染15例。 研究组中有37例患儿, 性别: 男性23例、 女性14例; 胎龄: 29~36 w,平均(33.09 ±2.31) w; Apgar 评分: 7 ~10 分, 平均(8.22±1.20) 分; 分娩方式: 剖宫产25例、 阴道分娩12例; 合并宫内感染13例。 2 组患儿一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 所有患儿在接受喂养前家属均知情同意。 在收集患儿资料开展回顾性分析前, 经由医院伦理委员会批准后开展。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准: ①符合«实用儿科疾病诊疗技术»[5]中对早产儿的诊断标准, 即胎龄<37 w, 体质量<2 500 g;②病情相对稳定; ③生存期>30 d; ④临床资料完整。排除标准: ①存在先天性胃肠道畸形或其他先天性疾病; ②存在重度窒息史或伴有休克、 多器官衰竭、 感染等; ③糖尿病母亲婴儿; ④存在明确肠内喂养禁忌。

1.3 方法

所有患儿在出生后2~4 h 内, 给予外周静脉中央静脉置管静脉营养, 即复方氨基酸注射液(四川科伦药业股份有限公司, 国药准字H19993590) 1.5 g/ (kg·d),逐天增加1.0 g/kg, 至3.5 g/ (kg·d), 之后维持该剂量。 在次基础上, 对照组给予早期微量肠内喂养治疗,喂养配方为母乳, 对于体质量<1 000 g 患儿, 于出生72 h 内开始喂养, 1 000 ~1 500 g 患儿于出生48 h 内喂养, 1 500 g 以上患儿, 则在出生24 h 内喂养。 喂养起始剂量为0.5~2.0 mL/kg, 间隔3 h 喂养1 次, 之后每12~24 h 逐渐增加喂养剂量至12 ~24 mL/ ( kg·d)。在喂养过程中, 注意观察患儿剩余耐量、 腹胀以及排便等情况, 在喂养后适当拍嗝。 研究组则在对照组基础上, 联合人血白蛋白治疗, 取人血白蛋白(武汉中原瑞德生物制品有限责任公司, 国药准字S10970009) 1.0 g/kg, 将其与葡萄糖溶液20 mL 混合后, 给予患儿静脉滴注, 1 次/d。 2 组患儿均持续喂养14 d。

1.4 观察指标

统计患儿喂养耐受及高血糖、 胆汁淤积、 感染等并发症发生情况(合并2 种及以上仅计算1 次)。 同时收集患儿喂养前、 喂养14 d 后患儿经迈瑞BS200 型自动生化分析仪检测的血清尿素氮 (BUN)、 总胆红素(TBIL)、 碱性磷酸酶(ALP) 等实验室指标检测结果,并收集患儿喂养前、 喂养14 d 后经酶联免疫试验检测的血清转铁蛋白(TF)、 白蛋白(ALB)、 前白蛋白(PA)等营养指标水平。 观察喂养后患儿头围、 身长、 体质量增长水平以评估其生长状况, 增长水平=喂养后水平-喂养前水平。

1.5 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计学工具进行数据统计与验算,以s) 表示计量资料, 采用独立t检验; 以n (%)表示计数资料, 采用χ2检验,P<0.05 则提示对比具有明显差异。

2 结果与分析

2.1 2 组喂养耐受与并发症发生情况对比

喂养耐受情况比较, 研究组耐受率稍高于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05); 相关并发症比较, 研究组稍低于对照组(P<0.05) (表1)。

表1 2 组喂养耐受与并发症发生情况对比

2.2 2 组BUN、 TBIL、 ALP 水平对比

喂养前检测, 研究组与对照组患儿血清BUN、TBIL、 ALP 水平比较差异无统计学意义(P>0.05); 喂养后, 2 组BUN、 ALP 水平升高、 TBIL 降低, 组间对比差异有统计学意义(P<0.05) (表2)。

表2 2 组实验室指标水平对比

表2 2 组实验室指标水平对比

注: 组内与治疗前对比,∗P<0.05

组别BUN (mmol/L) TBIL (mmol/L) ALP (U/L)喂养前 喂养后 喂养前 喂养后 喂养前 喂养后研究组(n =37) 5.17±1.49 8.41±2.06∗ 88.90±18.97 56.26±16.07∗ 136.58±28.95 267.50±33.75∗对照组(n =43) 5.13±1.52 7.35±1.67∗ 87.12±17.95 65.65±18.50∗ 138.20±30.06 242.65±32.14∗t 0.118 2.541 0.434 2.404 0.244 3.369 P 0.906 0.013 0.665 0.019 0.808 0.001

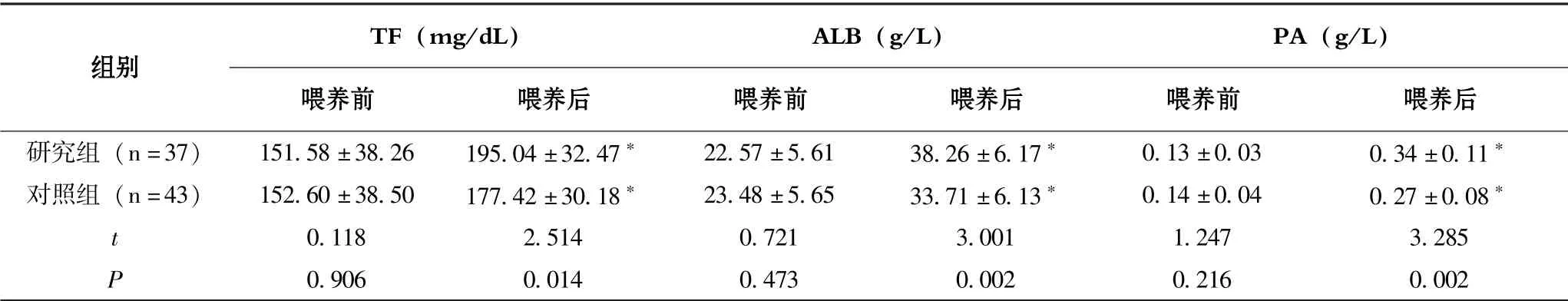

2.3 2 组营养指标水平对比

2 组患儿在喂养前, 其血清TF、 ALB、 PA 水平比较, 差异无统计学意义(P>0.05); 经喂养后, 2 组上述营养指标水平升高, 组间比较, 研究组高于对照组(P<0.05) (表3)。

表3 2 组营养指标水平对比

表3 2 组营养指标水平对比

注: 组内与治疗前对比,∗P<0.05

组别TF (mg/dL) ALB (g/L) PA (g/L)喂养前 喂养后 喂养前 喂养后 喂养前 喂养后研究组(n =37) 151.58±38.26 195.04±32.47∗ 22.57±5.61 38.26±6.17∗ 0.13±0.03 0.34±0.11∗对照组(n =43) 152.60±38.50 177.42±30.18∗ 23.48±5.65 33.71±6.13∗ 0.14±0.04 0.27±0.08∗t 0.118 2.514 0.721 3.001 1.247 3.285 P 0.906 0.014 0.473 0.002 0.216 0.002

2.4 2 组生长状况指标对比

喂养前后头围、 身长、 体质量增长情况对比, 2 组患儿头围、 身长增长水平比较, 差异无统计学意义(P>0.05), 但研究组体质量增长水平高于对照组(P<0.05) (表4)。

表4 2 组生长状况指标对比

表4 2 组生长状况指标对比

组别 头围增长(cm)身长增长(cm)体质量增长(g)研究组(n =37) 1.39±0.45 2.42±0.53 306.45±65.26对照组(n =43) 1.28±0.41 2.27±0.49 256.58±61.37 t 1.144 1.578 3.519 P 0.256 0.119 0.001

3 讨论

早产儿是妊娠较为常见的一种不良妊娠结局, 常见于高危妊娠人群。 在一项对河南省早产儿调查研究中[6],早产儿发生率为5.84%, 其中以34 ~37 w (不含37 w)即临产期早产儿为主。 由于早产儿宫内储备不足, 在出生后脏器组织、 胃肠功能相对薄弱, 患儿生活能力低下且常合并严重并发症, 具有较高的死亡率。 而大部分早产儿身体质量较低、 皮下脂肪少, 并且因代谢、 呼吸功能低下等因素, 通常需要消耗更多能量才能维持机体体温; 但基于患儿胃肠道功能、 吮吸与吞咽功能发育不完全, 使得能量摄入不足, 从而进一步加重患儿机体内环境、 胃肠道功能以及生长发育等问题[7-8]。 为此, 针对早产儿如何进行科学有效地喂养, 以满足机体对营养的需求, 促进患者生长发育, 是临床产科关注的重点问题之一。

既往临床基于对早产儿胃肠道功能、 吮吸以及消化酶分泌能力低下等考虑, 常以肠胃喂养对患儿进行营养支持, 但延迟肠内喂养会延长肠道菌群建立时间, 患儿容易出现喂养耐受情况, 造成肠外喂养时间延长, 并增加胆汁淤积和小肠结肠炎等风险[9-10]。 为此, 不少研究提出早期微量肠内喂养以进一步促进早产儿生长发育,改善其预后。 在本次回顾性分析中, 所有患儿均给予早期微量肠内喂养, 患儿耐受率超过80%。 由此说明早期微量肠内喂养的耐受度较好, 具有一定的可行性。 而这与是否添加白蛋白无关, 可能是因为早产儿喂养不耐受在很大程度上受患儿自身情况影响, 研究认为[11], 胎龄越小、 低体重早产儿、 宫内感染等是造成患儿喂养不耐受的危险因素。 本次研究选取的早产儿多为临产期且病情较稳定, 且2 组患儿宫内感染率相当, 故喂养耐受情况相当。 而对于早期肠内喂养是否会增加患儿相关并发症问题, 在本次研究中发现, 相较于常规早期微量肠内喂养, 联合人血白蛋白营养支持患儿, 其小肠结肠炎、 胆汁淤积等相关并发症发生率较低。 故而笔者认为, 针对早期微量肠内喂养可能引起的相关并发症问题, 或许通过添加白蛋白能够达到有效预防或降低的效果。 这是因为白蛋白作为一种天然的胶体, 其也是胆红素的承载物, 在早产儿中能够起到维持患儿体内血浆胶体渗透压稳定的作用, 并且白蛋白作为一种血容量扩充剂, 既往临床主要用于抢救急性创伤、 出血性休克等患者, 在早产儿运用中, 则具有维持患儿血容量、 增强机体免疫力的效果[12]。 除此之外, 人血白蛋白还能够与有毒游离物质、 阳性或阴性离子进行可逆性结合, 从而起到调节患儿机体微循环的效果, 减少微循环障碍引起的喂养并发症[13]。 本研究通过对患儿BUN、 TBIL、 ALP水平对比观察发现, 联合白蛋白喂养患儿, 相较常规早期微量肠内喂养患儿, 改善效果更为理想。 由此可提示, 人血白蛋白在改善早产儿机体微循环中能够发挥较好的效果。 从早产儿营养状况与生长状况改善方面进一步对白蛋白应用价值进行探讨, 本次回顾性分析结果显示, 联合白蛋白喂养患儿, 其TF、 ALB、 PA 等营养指标改善情况与体质量增长水平均优于常规早期微量肠内喂养患儿。 上述结果提示, 白蛋白辅助早期微量肠内喂养, 能够进一步改善早产儿营养状态, 促进其体质量增长, 这对于促进患儿生长发育有积极意义。 这主要是因为早期微量肠内喂养在保障患儿耐受的基础上, 能够更好地为患儿补充营养[14-16]; 而白蛋白所具有的提高胶体渗透压作用, 能够改善肠内营养由于较低的血浆渗透压, 肠壁、 肠粘膜水肿、 血供差等导致的肠内营养耐受性与吸收能力降低问题, 由此改善患儿胃肠道功能, 促进营养的吸收[17-19]。 但鉴于目前临床关于白蛋白在早产儿早期喂养中应用的报道较少, 同时本次回顾性分析在研究对象选择上存在一定的偏倚性、 且研究样本量较少, 上述结果与结论仍有待进一步证实。 除此之外, 本次研究尚未对喂养配方进行探讨, 喂养的均为母乳, 针对母乳不足者, 通常需要配合母乳强化剂喂养, Pillai A[20]认为, 配方奶粉作为母乳强化剂患儿耐受度较好。而对于该方面, 未来可进一步深入研究。

综上所述, 早产儿采用早期微量肠内喂养联合白蛋白的耐受性较好且相关并发症较低, 能够更好地改善患儿微循环与营养状态, 促进体重增长。