推拿结合易筋经治疗骶髂关节紊乱

刘艳,陈亚锋,吕子萌,赵永华

(安徽中医药大学第一附属医院推拿科,合肥 230031)

骶髂关节紊乱,即“骶髂关节损伤”“骶髂关节错缝症”,指因外伤或女性产后关节面无法正常对合导致骶髂关节或者周围韧带受损,引发盆腔功能失调或腰腿痛等表现,又称“骶髂关节紊乱症”[1],属伤科“骨错缝”范畴。本病男女均可发病,临床以女性居多。推拿治疗该病历史悠久,手法多样,研究[2]证实在“筋骨平衡”指导下推拿治疗该病疗效确切。临床工作中发现仍有部分患者在治疗结束后尚未完全治愈,或愈后易复发,给患者日常生活带来极大痛苦。易筋经作为绿色疗法之一,融科学性与普及性于一体,在运动康复方面有独特优势[3]。笔者通过在“筋骨平衡”指导下推拿结合易筋经治疗骶髂关节紊乱28例,取得较好临床疗效,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择安徽中医药大学第一附属医院/安徽省中医院推拿科2021年6月—2022年6月医治骶髂关节紊乱60例门诊病人,经随机数表法分为治疗组与对照组,各30例。治疗组,男12例,女18例;年龄23~63岁,平均年龄(35.50±10.10)岁;病程1~16个月,平均病程(7.93±4.58)个月;骶髂关节屈曲型错位者16例,伸展型错位14例。对照组,男14例,女16例;年龄21~64岁,平均年龄(36.38±11.24)岁;病程1~17个月,平均病程(8.17±3.93)个月,骶髂关节屈曲型错位者13例,伸展型错位17例。按照研究方案要求完成的病例共57例,总脱落率5%(3/60),其中治疗组脱落率6%(2/30),对照组脱落率3%(1/30)。3例脱落原因为失访(1例)和依从性差(2例)。

1.2 诊断标准

中医诊断标准借鉴《中医病证诊断疗效标准》中“骶髂关节损伤”诊断标准[4];西医诊断借鉴《欧盟骨盆带疼痛诊疗指南》(2008年)中“骶髂关节紊乱”诊断标准[5]。

1.3 纳入标准

1)符合骶髂关节紊乱中医、西医诊断标准;2)年龄20~65岁;3)自愿签署研究知情同意书者,经医院医学伦理委员会审核通过(伦理审查同意号:2020ccyb06)。

1.4 排除标准

1)近1月内采取其他药物或方法治疗者;2)合并严重脊柱侧弯、骨质疏松或有脊柱、骨盆先天畸形者;3)合并有血液、免疫、风湿系统疾病或恶性肿瘤者;4)存在沟通障碍者;5)存在腰骶部皮肤破损者;6)妊娠期妇女。

1.5 脱落、中止试验标准

1)脱落标准:患者依从性差,因失访或自行退出者;2)中止试验标准:治疗、随访中途出现其他严重疾病者。

1.6 治疗方法

1.6.1 对照组在常规推拿基础上,予“筋骨平衡”思想指导下对骶髂关节微调[6-7]。1)患者俯卧位,医者站于一侧,于其患侧腰骶部、臀部、下肢施以㨰法、揉法约5 min;弹拨、按揉患侧阿是穴、秩边、胞肓、八髎、十七椎、腰阳关、大肠俞、关元俞、环跳、承扶、委中等,约8 min;以膏摩为介质,直擦八髎,横擦十七椎,以透热为度。2)骶髂关节屈曲型错位:患者健侧侧卧位,双手交叉于胸前,并抱住自己对侧肩部,胸腰椎脊柱伸直位,患侧下肢屈髋屈膝,健侧下肢伸膝略屈髋。医者一手抵住患者患侧肩关节,同时用另一手掌根抵住患者患侧髂后上棘。告知患者应呈放松状态,医者放置在患者肩部的手保持不动,用以稳定脊柱上端;置于髂后上棘之手,向患侧股骨纵轴方向施以加力推冲,闻及弹响声的同时若患者症状、阳性体征改善或者消失,表明错位的骶髂关节已得到整复。骶髂关节伸直型错位:患者健侧侧卧位,双手交叉在胸前,同时将自身对侧肩部抱住,保持胸腰椎脊柱伸直体位,患侧下肢屈髋伸膝,同时健侧下肢伸膝稍屈髋。医者一手抵住患者患侧肩部,同时将另一手放置在患侧坐骨结节处,朝患者下颌连接下侧肩关节的中点区域加力推冲。以上整个过程用时约15 min,无需强调弹响声,禁止暴力推扳。每周治疗3次,每周一、周三、周五执行,10次为1个疗程。

1.6.2 治疗组在对照组治疗的基础上,行易筋经特定势锻炼,每日清晨在专人带领下集体练习《健身气功·新编易筋经》[8]之第五势—倒拽九牛尾、第七势—九鬼拔马刀、第九势—青龙探爪。先接受2 d的基本训练,待准确掌握呼吸和动作要领后正式锻炼。每天上午7:00-8:00集中锻炼 1 次,每次20 min,连续练习3周。锻炼期间,依据患者不同实际情况,适当调整动作姿势,保证锻炼的完整性、规范性。

1.7 观察指标

1)VAS评分,2组治疗前、治疗后、治疗后6个月随访的疼痛程度,由VAS(疼痛视觉模拟评分法)[9]开展评定。2)改良ODI评分,2组治疗前、治疗后、治疗后6个月随访的功能障碍指数,经由改良Oswestry功能障碍指数(ODI)[10]实施评定。3)疗效标准,在治疗后6个月电话随访2组骶髂关节紊乱患者腰腿痛的自觉复发情况(患者因骶髂关节紊乱腰腿痛发作而再次求医视作自觉复发),并评估其治愈率[4](腰骶痛消失,腰腿活动自如,其日常生活和工作不受影响)。

1.8 统计学方法

采用SPSS 26.0进行处理数据,计数资料采用χ2检验;计量资料如果呈正态分布,采取均数±标准差(±s )表示,t 检验,如果为非正态分布,采用中位数(四分位数)表示,实施Wilcoxon秩和检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

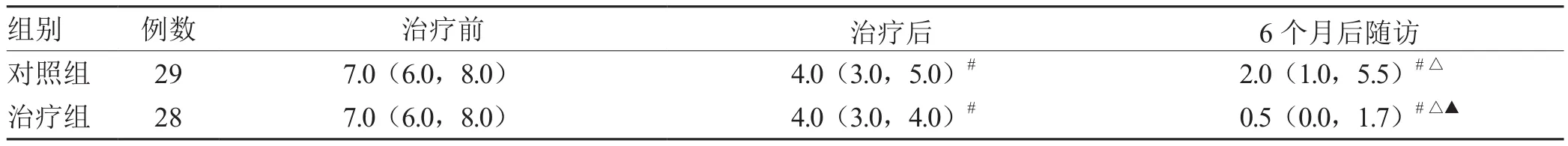

2.1 2组治疗前后疼痛 VAS 评分比较

见表 1。

表1 2组治疗前后疼痛 VAS 评分比较[M(P25,P75)] 分

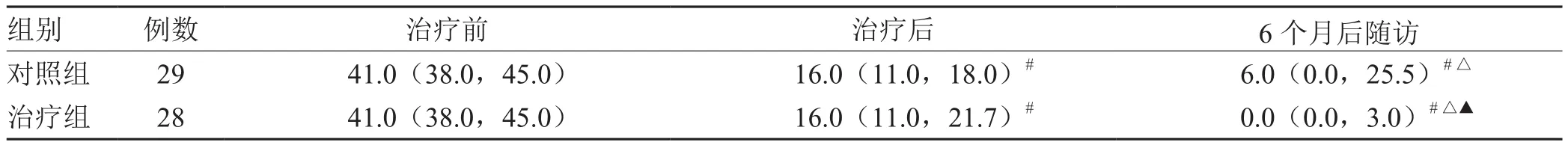

2.2 2组治疗前后ODI功能障碍指数评分比较

见表2。

表2 2组治疗前后疼痛 ODI功能障碍指数[M(P25,P75)] %

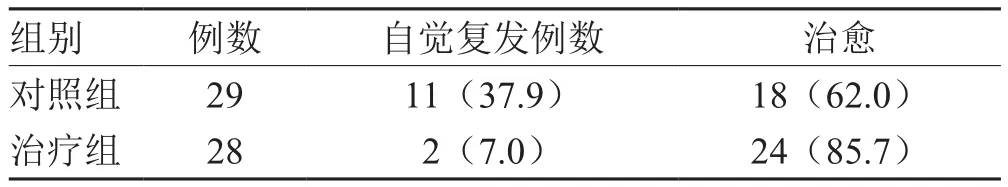

2.3 2组治疗后6个月腰腿痛自觉复发例数与治愈情况比较

见表3。

表3 2组治疗后6个月腰腿痛自觉复发例数与治愈情况比较 例(%)

3 讨论

骶髂关节紊乱在中医学中属于伤科“骨错缝”“胯骨错缝”范畴。《素问·五藏生成篇》曰:“诸筋者皆属于节”,《灵枢·痿论》云:“宗筋主束骨而利机关”,筋与骨紧密连接,各归其位,经由筋的“束骨”功能,骶髂关节与周边组织的结构关系得以正常维系,筋骨动态平衡,完成人体正常生理范围内的各种功能活动,即“筋骨和合”。若长时间弯腰劳作或突然弯腰扭闪或遭受急性暴力作用导致骶髂关节肌筋失衡,筋骨紊乱,出现胯骨错缝,主要表现为腰骶部、腹股沟处及大腿外侧、后侧疼痛,也有向足跟部走窜者,表现为足少阳、足阳明、足太阳经筋病变。故治疗时应遵循“筋骨并重,重在正骨理筋,恢复筋骨力学平衡”思想[11]。“筋骨平衡”思想指导下推拿治疗骶髂关节紊乱,在患侧腰臀腿部施以松解类手法治疗后,配合骶髂关节微调手法,以促使骶髂关节合缝,改善临床症状,疗效确切,优于传统推拿手法治疗[12]。临床工作中发现仍有部分患者在治疗结束后尚未完全治愈,或愈后易复发,远期疗效不佳。

易筋经源于古代的导引术,“易”有变化、运动之意,“筋” 是“经络、筋经”,通过“易筋”可外固筋骨、舒筋活络。该功法在锻炼时强调以意调息,并配合静止性用力。研究[13-14]证实,静止性训练时,肌肉等长收缩,可促进下丘脑释放更多的β-内啡肽,进而减轻疼痛,故该功法的功效与骨伤类疾病的康复联系紧密。骶髂关节作为微动关节,其稳定性是由周围韧带和肌肉控制,需要静力性稳定组织和动力性稳定组织协同作用[15],二者平衡失调,致使骶髂关节紊乱,故恢复或保持二者平衡,尤为重要。前期临床研究证实,骶髂关节微调手法可使骶髂关节对位,降低韧带内张力,恢复静力性平衡;动力性平衡的恢复与稳定需要加强对骶髂关节周围的肌肉、胸腹筋膜、腰背筋膜的锻炼。骶髂关节稳定性的维持涉及30余块肌肉,以腹横肌、竖脊肌、背阔肌、腹内外斜肌、髂腰肌、臀大肌、梨状肌、股直肌、股四头肌等较为重要;韧带以髂腰韧带、骨间韧带和前、后骶髂韧带为骶髂关节稳定的主要固定结构,骶结节韧带和骶棘韧带为稳定的第二来源。提高竖脊肌、腹直肌、股二头肌的收缩有利于骶髂关节恢复正常的运动,拉伸骨间韧带、骶结节韧带;股二头肌长头附着于坐骨结节,加强对股二头肌的锻炼,可提升骶结节韧带内的张力;背阔肌、腹内斜肌、腹横肌等肌肉强度的增加可促进骶髂关节的稳定;腹肌群力量的增加通过向内朝着骶骨挤压髂骨提供关节稳定性;加强腰方肌与髂腰韧带的锻炼可促进腰椎稳定[16]。“倒拽九牛尾势”中左右弓步对于下肢的阔筋膜张肌、髂腰肌、股二头肌、股直肌等起锻炼作用,后箭步主要用于训练股四头肌,提升下肢肌肉的耐受力与爆发力;九鬼拔马刀势在保持脊柱中轴正直的情况下,上体左右拧转,可锻炼背阔肌、腹内斜肌,促进腰骶区功能稳定;青龙探爪势在锻炼时下俯身,加强了对腰部、下肢肌群的拉伸[17-18],分别疏导了足阳明、足太阳、足少阳经筋[19]。易筋经上述三势可增强骶髂关节紊乱涉及的肌肉、韧带及筋膜力量及柔韧性,促进肌筋平衡。

综上所述,本研究在“筋骨平衡”思想指导下推拿结合易筋经治疗骶髂关节紊乱,可减轻患者疼痛程度,改善功能障碍,提升该病治愈率,减少复发率,提高远期疗效,改善患者生活质量,且易筋经功法简便易学,值得临床推广应用。