乾坤万里眼 时序百年心

——《邹传安全集•文字卷》序

◆聂雄前(广东 深圳)

一

邹传安先生生于1940年,字书靖,湖南省娄底市新化县水车镇人。幼时家境殷实,故得竟日临习,兴浸古人。少年家境丕变,从殷实坠入困顿而辍学,幸亏考入瓷厂学习彩绘。先生在改革开放的四十年里都以工笔画闻名于世,犹记1988年7月,小生刚从大学提前毕业数月,入职湖南省文联参与创办《理论与创作》杂志,主编周健明主席对两期试刊号封面很不满意,就下了指示:湖南是工笔画大省,你去找陈白一、邹传安这些大家拿些画照做封面呀。于是,我就有了与邹传安先生这位家乡前辈断断续续超过三十年的情谊。我一直执弟子礼面对先生,尽管对他的画艺理解不深,但他的价值我是懂得的。2016年下半年我主持立项《邹传安全集》的编辑出版工作,两年间无数回带着文字编辑和美术编辑从深圳市福田区岗厦的海天出版社去罗湖区碧波花园与先生对接,2018年9月终于在雅昌艺术馆推出盛况空前的《邹传安全集》首发式。令我耿耿于怀的是,在选题论证过程中我们犯了错,完全将目光对准了他的书画艺术,但两年间无数回对接中发现先生有大量谈古论今的好文章,对于先生全集而言实在是遗珠之憾。先生大度我愧疚,《邹传安全集·文字卷》应是我几次恳求补过的结果。

二

先生自述:“有生以来,不论居家出差,进食如厕,旅程坐卧,无一刻离书。又爱涂鸦,凡所寓目,触我痒痛者,必予挠搔,数十年间,无论书眉报隙,有感辄书,习以为常。”这些著述,若按类分,大致可分为五大类:一、经典解读,包括“阅古·读四书”“读论手札·孔子扫描”“读孟手札·我看孟子”“杂篇”“五经——十三经”等;二、时事评论,围绕《参考消息》《南方周末》《南方都市报》《深圳商报》等报刊的新闻事件,也围绕着身边的人心世风所发表的看法,包括“读报笔记”“翛言”等;三、乡愁散文,包括“俚韵勾沉”“此情可堪成追忆”等;四、书画研究,包括“砚田缀呓”“序跋”等;五、诗文题咏。通过这些著述,我们可以比较完整地领会到先生的治学路径和学术建树。要言之,其学术成就主要有以下几方面:

对我国古代学术文化有着深厚积累和独到见解

先生不仅对历代典籍涉猎广泛,而且融会贯通,有着精湛的研究和解说。由于读书仔细,所以他在阅读经典时能纠正前人的一些错误,发常人之所未发。如在“阅古·读四书”中,读到《论语·八佾第三》: “子夏问曰:巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮,何谓也?子曰:绘事后素。曰:礼后乎?子曰:起予者商也,始可与言《诗》已矣。”郑玄释云:“凡绘画先布众色,然后以素分布其间以成其文,喻美女虽有倩盼美质,亦须礼以成也。”后人大都依郑笺,释为绘画在完成色彩敷染之后,再以白色勾勒所有物像轮廓以使物像各有界别。先生以六十余年的绘画实践经验,坚持认为“绘事后素”即绘事后于素,先要有白色的底子,然后才能画上各种颜色的物像,并且指出“素以为绚兮”与郑笺的“礼以成也”相矛盾。

花鸟 国画 邹传安

在我看来,知人论世和推心置腹是先生解读经典的不二法门。在“扫描孔子”的过程中,他对孔子的喜爱溢于言表,尽管他扫描到孔子有“失言”“另例”“挨批”“遗憾”的地方,却愈显孔子人格的丰满和追求至善的心性。在诠释孔子形象的书中,唯有先生将孔圣人的缺点和优点四六开,却丝毫不减“天不生仲尼,万古如长夜”的光芒,这是一种功力!反之,在“我看孟子”中,先生将他的一再研读由“心存敬畏”降至“份量减轻”,在欣赏孟子在思想深度、学术成就和德性状态等方面与孔子的差距。

先生作为工笔画大家,他并不强求成为文字训诂音韵的一流专家,而只是在传统经典中汲取艺术创作的养料。正是这种放松的态度,让先生在《庄子》《国史补》《世说新语》《唐语林》《酉阳杂俎》《隋唐佳话》等“杂篇”中,寻找到艺术的真趣味。咏项王三阕,刘禹锡、李贺和李清照三诗皆咏项羽兵败乌江事,或微辞或惋惜或喝彩,先生取女史李清照之诗,“古今事,成者王侯败者寇。唯有项羽,虽败犹雄,虽死犹生者也。何耶?盖项直刘曲,项勇刘诈故也。遥想项王之临江一笑:‘天之亡我,我何渡为!’真雄杰也。”我能想见先生的肝胆欲裂,豪气干云,惺惺相惜。古人云:人无癖不可与交,以其无深情也;人无疵不可与交,以其无真气也。先生对经典的解读有极为珍贵的深情和真气,这与他艺术创作中的真趣味息息相关。

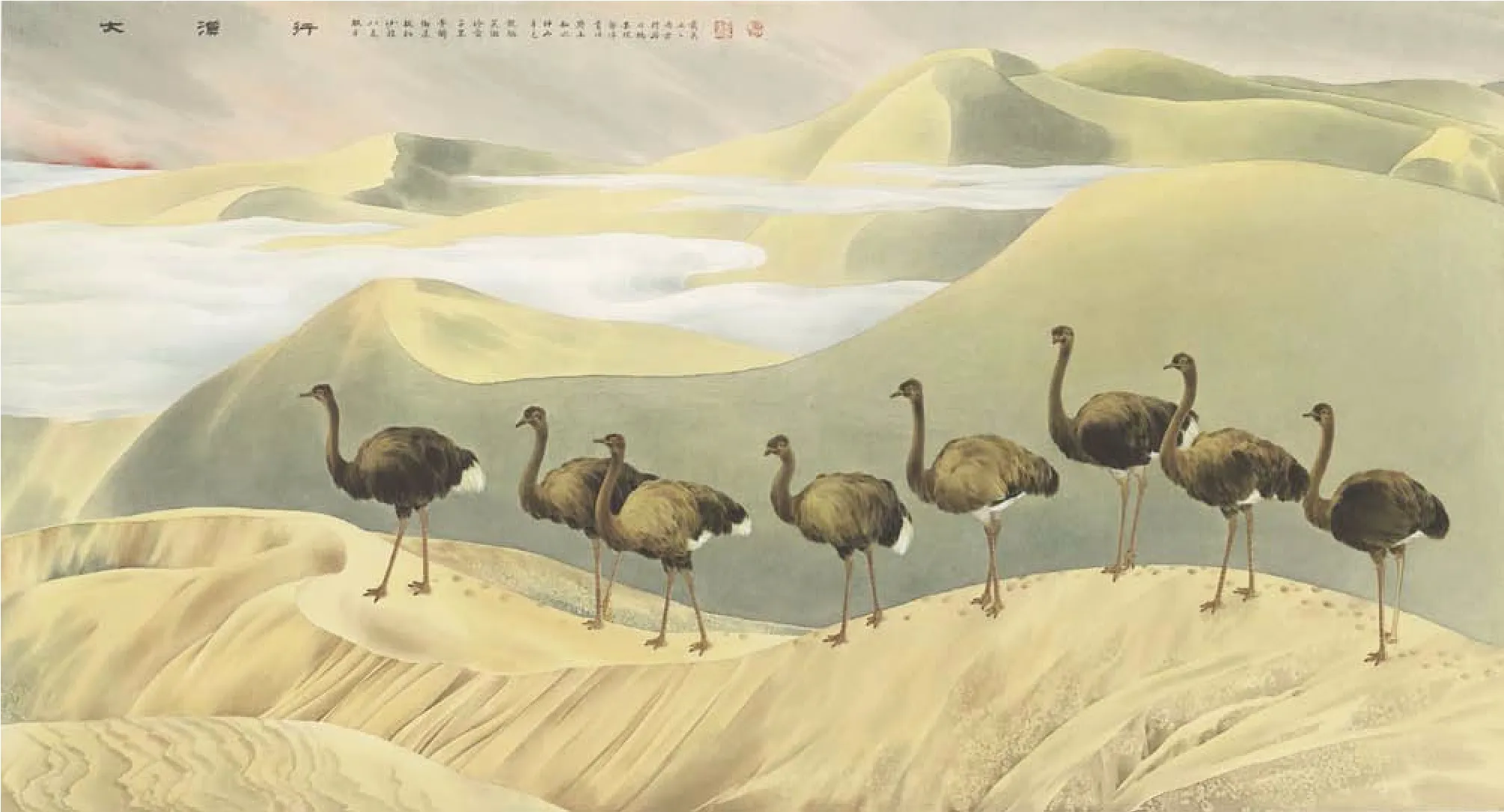

大漠行 国画 邹传安

以“为己之学”秉承中国文化的优秀传统,真正做到学以致用

先生一定对孔子所言“古之学者为己,今之学者为人”有深刻理解。“为己”是用学问充实自己,提高自己的修养和道德;“为人”是用知识装饰自己而向别人炫耀。纵观先生的所有文字,揣摩读识心、性、理、气、仁、义、道、德八字的真义,研读四书五经的感悟,寻找真趣味的涵养,“先天下之忧而忧”的时评,……都在构筑一个自足完满的心灵世界。

请看先生的自我定位:“天许终身一平民,雕虫铸鸟老瓷工。”(《自嘲一》)他将自己降低到尘埃里;“鸡鸣五鼓笔为剑,蜡尽三更案底眠。”(《自嘲二》)他数十年如一日的勤奋,让他成为“忘我忘物之人,无欲无求之趣,随兴随缘之行”。而《自嘲三》“来从无处来,去向天尽头。我解其中味,黄沙共白鸥”和《自嘲四》“一管窥天乾坤细,半枕清梦几多时。名利如烟闲过了,暮雨秋山百家诗”,那就是王国维所指“蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”的形象了。

请读先生的《示儿》诗:“天生好生德,地无侥幸酬。躬耕可为食,力学足自娱。清心先寡欲,洁身须节游。于世勿要知,于人勿依附。于己勿任放,于物勿苛求。勿学富家子,千金一掷休。勿羡幸运儿,孜孜多攀求。勿作纨绔弟,春色老荒丘。勿为蹒跚物,光阴不再留。贫乏不足患,运蹇不成忧。人言不可畏,冷暖不屑殊。君子但自强,一志奋千秋。君子坦荡荡,笑对世事殊。”纯然是修身之后的齐家之举。孟子讲:“学问之道无他,求其放心而已矣。”先生的示儿诗和绞尽心汁的《知止斋家语》,正是那种找寻道德本心的牵肠挂肚。

然后,我们终于看到先生强大的生命经历中践行了真正的“仁”——“己欲立而立人,己欲达而达人”。他以一个老瓷工的身份成为多家大学的客座教授,他自编的工笔画技法教材一印再印二十多次,他“惊天地,泣鬼神”的工笔画创作誉满全球。“为己之学”当然可以达到“为人之效”,司马迁讲天下的学问无非两大类——“究天人之际,通古今之变”,前者讲人和天地万物的关系,后者讲人事朝代变迁的经验教训。在先生身上,天地万物的和谐共生和阅古论今的痛快淋漓就在笔下,就在心中。

实践出真知的画学心得

这是他积六十年之功用力最巨、钻研最深、成就也最大的学问。先生自述:“凡学,先须学痴,学愚,不可自作聪明,须将那前人功夫,反复追摹咀嚼,待到自己胎骨换尽,举手投足,皆能出规入矩之时,始可言变、言新、言奇。唯此时之变,方变出有源;此时之新奇,方能新而妥,奇而确。”“变有源,新而妥,奇而确”这九个字,就是先生毕生遵循的方法论。

先生善于发现矛盾和解决问题,工笔画之所以在中国画中地位偏低,是“易至鲜妍,难于淡泊;易至繁茂,难于萧疏;易至活泼,难于端肃”。然后,用四条对策来解决工笔画易俗难雅的问题。一曰形肖,视之为工笔画区别于写意画的前提,提倡真肖全肖、纤毫毕现。一曰神完,就是要在形肖的基础上画出万物的精气神,花草、虫鸟、木石的神采和性格,白天与黑夜不一样,春季与秋季不一样,晴天与雨天不一样。三曰高格,先生所言“花鸟之中,须有人在,须有人之灵性在,有人之襟抱情趣在”,即学养和品格在画中的流露。四曰意远,先生认为“工笔画易实难虚,却最宜得虚。愈虚,境界愈深;愈实,境界愈浅。若片草皆实,则虽千花万叶,终是有数。唯虚实相生,千虚必依一实,方成景象。茫茫夜空,千嶂昏黑,一月凌云,立成良夜” 。在先生谈艺的篇章里,发现矛盾解决问题,完全是实战性的处理方法,在在都有真知流露,处处皆有灼见独抒。

在我看来,作为一个学养深厚、心思缜密的大画家,先生的画学心得秉承了中国古代文论的诗性特征,并不着意于理论体系的构建和逻辑理性的推演,但他对工笔画的特殊性和中国艺术的普遍性做了非常深入的研究,其《衰年问道》一文就工与写、繁与简、整与细、雅与俗、技与道等进行的辨析,极具功力;而他在画画的细节描述中,完全放弃《文心雕龙》《诗品》等以一整套独具诗性精神的范畴和术语,如神思、情采、体性、风骨、兴寄、气象,以及性灵说、神韵说、妙悟说、滋味说、意象说等等,直接从抽象到具体解决问题。在《谈艺·卷下》讲色彩作为工笔花鸟画成功的关键因素,就明明白白要求实现和谐、响亮、清俊、厚重、灵逸、纯真这六个方面的统一。怎样和谐怎样响亮?先生倾囊相授;怎样清俊怎样厚重?先生法宝尽出;怎样灵逸怎样纯真?先生石破天惊。而先生关于工笔花鸟画技法的教学,从临摹、写生到创作,完全超越了古代文论画论的模糊性(诗性)和随意性,工具、实证、规律、逻辑等现代性手段全面体现出来。

先生的乡愁散文有君子之风和古典之韵

在《俚韵勾沉》的序言中,他写道:“我的家乡水车镇,偏处湖南省新化县西部,一个甲子以前,没有公路汽车之便,由县城一路走来,洋溪、厚溪、金溪,丘陵起伏,村落相连,一条人行小道,蜿蜒山谷溪涧间,勾连着沿途各个人口聚居处。再由水车往西,则锡溪、双林、奉家、上塘,行人亦越趋稀少,延绵二百多里,互至上世纪五十年代前期,都属政治、经济、文化、生活等方面较为闭塞的地区,政府的行为,至此也成强弩之末,似有还无。……”短短二百多字,写景活灵活现,行文冲淡平和,风格直逼《桃花源记》的田园梦。从《宗祠祭》《风雨凉亭》《准呷不准兜》《故园回眸》一路写来,先生怀念的是故乡远去的良风美俗和好山好水。一如古典知识分子的信仰,“执古之道,以御今之有。能知古始,是谓道纪。”(老子)“郁郁乎文哉!吾从周。”(孔子)他们从来面对的都是一个礼崩乐坏的世界,人心不古,世风日下,缅怀圣王,渴望美政。忧患意识,是真正的中囯知识分子的基因,先生正是带着这一基因表达潜在的忧郁、不安与期待。乡愁散文的最后一篇《乡思远去》的最后一段:“紫鹊界梯田固佳,但由水车一路行去,如果能有六十年前旧貌,岂不更佳。反之,仅有一处梯田,又何足观览,何足留人?假使暂且缓修路,慢建楼,均出精力,疏浚河道,再插垂柳,重修道士坝,增蓄植被,控制生活垃圾,一一复其旧貌,进石使其更佳,相信水车古镇,必成一县掌上之珠,岂仅一梯田而已。”那深深的惋惜、那精准的献策、那殷殷的期望,令人怆然涕下。

而《此情可堪成追忆》中的十来篇怀人散文,依然是乡愁主题。全球化的滚滚浪潮和乡村城市化的强力推进,已经让包括湘中丘陵地区的乡土中国走在山坳上,伴随着青壮年洗脚进城,乡村的荒芜和空心已成不争的事实。晴耕雨读的文明哪去了?崇文尚武的精神哪去了?先生追忆的人物如落难者杨光玉先生的仁义相报、祖母唱儿歌的深情和真意、老倌子孙耀先的悲凉、老师林家湖的真功夫和真性情……看得到先生作为画家那种超强的形象记忆能力,瞬间永恒,几十年过去,他笔下的人物依然鲜活动人。可以说,先生所写所画的人物和乡土,深厚的是历史和文化,朴素的是生活和自然。所有的生命都连接着历史、自然和情感,载浮载沉,同频共振。

三

从三十一年前向先生索求画照做杂志封面开始,到二十年间在深圳与先生不紧不慢相处,我和先生有深厚的情谊。鲁湘老师夫人病逝的那晚,我正好在先生家聊天,噩耗转告给他,当场就是叹惜和眼泪;带家乡的画家去求教,他总是给予鼓励,但也直截了当指出不足。我去过先生家无数次,每一次都是茶水瓜子水果接待;我陪着先生见过无数人,每一次都是如沐春风如临秋水如拥暖阳。完全可以说,先生是一个高尚的人、一个纯粹的人、一个脱离低级趣味的人。

接到先生要我写序的短信,我惶惑不已。“仰之弥高,钻之弥坚,瞻之在前,忽焉在后”就是先生在我心目中的形象,岂敢佛头着粪!然而,三思之后,一个感人的画面一直浮现在我面前,那是杜甫的诗景:“农务村村急,春流岸岸深。乾坤万里眼,时序百年心。”先生的诗文画,一双慧眼时时刻刻在观察着自然世界的万物生长,一颗赤心日日夜夜在关注人类世界的繁荣昌盛。“乾坤万里眼,时序百年心”一定是对先生伟大的创作最妥帖的概括。

我说过,中国近现代史中湘中人的突围是一出惊天地、泣鬼神的大剧,邹传安是这些突围成功的人中最特殊的一个。其他人是用别处的光亮驱散了自己对故土的失望,用自已对故乡的超越精神超越了别处,只有邹传安就在故乡长成了一座高山,一座令地灵人杰之乡也怅然仰止的高山。

我说过,在红尘滚滚的深圳,读邹传安的画是我经常所做的静夜功课。邹传安笔下那相濡以沫的麻雀、那欢欣鼓舞的鸲鹆、那月夜独辉的牡丹、那傲雪怒放的红梅,是简单的东西,也是人类根性的东西。先生的作品是我们这些红尘中人的自我感动和自我珍惜,一念萌起,万物生辉,热爱是我们生命的火、御寒的衣,是我们反抗悲观和虚无的旗帜。

今天,我还是要说,美,总是令人伤心的。知止斋主邹传安先生,以六十余年的文艺创作实践,完美演绎了“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得”的“大学之道”。先生自强不息的人生、厚德载物的学问、至真至纯的诗文、至善至美的艺术,必将与日月同辉天地共存!