都市休闲空间的消费者实践及社会交往功能研究

——以成都社区咖啡馆为例

李浣 玥

(中山大学旅游学院 四川成都 610000)

改革开放以来,我国的城市经济和城市化保持了很长时间的加速发展,伴随而来的是我国许多城市进入 了大众休闲与后现代消费融合的阶段,城市人的生活消费方式也在发生巨大变化,休闲和消费愈发成为人们日常生活的重要组成部分,且往往是密不可分的。人们对休闲的高度需求与受其刺激产生的休闲经济不断推动着休闲空间的发展和演变,城市中出现了大量以咖啡馆、酒吧、茶馆、会所等为代表的多样化休闲空间。同时,城市化发展带来了单位制解体,传统单位制社区中的交往活动受到消解,人与人之间的交往活动趋于贫乏且短暂。都市人在忍受了城市冷漠生活后开始主动通过休闲、消费和交往弥补心理的孤独。其中,咖啡馆作为融合西方消费文化和中国本土文化的休闲空间,为现代都市居民的消费选择和交往互动提供了更多可能性,并且日渐成为人们消费的主要阵地和社交的新型空间。

目前,中国咖啡馆发展进入第三波浪潮,大批品质良好、位置独特、风格鲜明的新型社区咖啡馆席卷而来。其中,成都以井喷式的开店节奏一跃成为中国社区咖啡馆数量排名第二、增速度排名第一的城市。但是,社区咖啡馆激增的原因显然不是因为许多消费者突然同时爱上了咖啡,而是人们除了通过消费产品满 足休闲需求外,也开始关注建立社会关系,而社区咖啡馆的社会交往功能吸引消费者进入。现有研究将社区咖啡馆定位为微空间时讨论了咖啡馆消费者的消费方式、休闲方式、感知与认同等,忽略了社区咖啡馆作为社会交往空间的角色,也忽视了人及其实践对咖啡馆发展为社会交往空间的作用,如果不解答这些问题,就难以更好地理解都市中人们的交往活动和社区咖啡馆存在于现代城市中的意义。

本文以城市社区咖啡馆调查为基础,以社会空间视角为指导,将消费者的实践与交往放在社区咖啡馆这一休闲空间中进行动态考察,试图探究:社区咖啡馆这样的城市新型休闲空间是如何被人们使用的?都市人通过社区咖啡馆中的实践形成怎样的社会交往特征?消费者的实践活动和社会 交往又建构出怎样的社区咖啡馆空间形象?

1 文献综述

1.1 社会空间视角

人类对空间的初步认识源于对其位置的感官感知,而实践中人们开始关注空间的功能价值。马克思主义的空间观在承认空间自然属性的同时也审视了空间的社会属性。20世纪70年代,随着地理学空间研究的社会转向和社会学的空间转向,空间的社会性质逐渐受到学者的重视。空间不再是空洞无物的容器,而是充斥着塑造空间的个体及政治和社会关系,展演了社会的多样性与复杂性。现有研究表示,空间是人与空间互动的整体,其中人是空间活动的主体,空间是人的行为的结果,进而塑造人的行为。

休闲空间作为社会建构的结果,是融合了物质环境、复杂文化认同及象征性形象的综合体。在社会转型的背景下,休闲空间本身在被感知、象征、规范和竞争的过程中呈现出一个不断演变的景观。咖啡馆作为一个休闲空间,在满足城市人休闲需求的同时,促进日益孤立的城市居民之间建立新的社会联系,而社会空间为微观层面解读咖啡馆这种城市新型休闲空间内人群的 空间行为和社会交往空间功能的形成提供了很好的理论视角。

1.2 咖啡馆的功能研究

关于休闲空间的研 究中,咖啡馆作为城市社会中消费和休闲场所之一的概念,被社会学和城市规划研究广泛接受。20世纪70年代,美国社会学家Ray Oldenburg提出“第三空间”的概念,将酒吧、咖啡店等归结为处于家庭与工作领域之外的第三场所,强调了咖啡馆的社交作用,人们会在咖啡馆中休闲、消费和社交,享受交往的乐趣。咖啡馆提供了让不同背景的人在其中联系起来的纽带,可以成为发展社交网络的舞台,也有可能让原本不会走到一起的人之间建立一种社会联系形式;在中国这个第三方咖啡国家,苏玲玲(2016)以西安市咖啡馆为例,概括咖啡馆这一舶来品融入中国社会后提供了新的消费形式和新型的社交空间;但学术界对咖啡馆作为休闲空间在多大程度上能发挥社会联系的功能存在争议。Blokland,T认为,咖啡馆空间的私有化和消费空间的创造降低了社区意识和社会交往;在对咖啡馆的微观研究中,Simon,B 在研究星巴克连锁咖啡店中消费者实践时提出咖啡馆并未促进顾客之间产生公共交流,因为大部分顾客选择带走咖啡,在这种情况下,咖啡馆更多作为消费场所而不是交往场所;此外,咖啡厅中通常有很多独立的桌子,一些顾客因为不想被打扰可能会经常选择这种独立的空间。Broadway等提出科技的使用尤其是手机和电脑使用的兴起更是降低了社交参与的可能性,促使消费者追求独立的消费休闲体验;张佳琪(2019)在分析咖啡馆受到消费主义侵蚀时提出消费成为包括经济活动在内的社会生活主导,让人们之间的相互往来越来越多地成为消费活动的副产品,人们专注消费行为,而不是停留在交往本身。

笔者在对社会空间视角和咖啡馆的功能进行理论与实证研究的回顾中发现,现有关于咖啡馆功能研究已有一定的基础,但存在一定的局限性。首先,现有研究很少将咖啡馆视作复合空间进行功能探析,对咖啡馆复杂性分析尚显不足;其次,对咖啡馆空间生产进行研究时多以消费为切入点,缺少对咖啡馆参与主体互动性的分析;最后,中国学者很少关注结合外来咖啡文化和本土休闲消费特色的社区咖啡馆这一新型空间。基于此,本文选择以社区咖啡馆为研究对象,基于社会空间的理论视角,试图还原不同消费群体在社区咖啡馆中的实践活动及其与空间的互动,归纳出其消费实践中的社会交往特征。

2 研究方法与过程

2.1 研究对象

本文选择成都市武侯区某社区的F咖啡馆和Y咖啡馆作为研究案例。两家咖啡馆均位于社区临街一侧,除了提供咖啡等饮品外,还进行文化输出和互动交流,但两者建立之初定位不同:F咖啡馆作为店主打造的表达个人个性的交流空间,面向有一定消费能力且认可该咖啡馆文化的群体;而Y咖啡馆作为由某社区和区残联委托打造的社区公共空间,面向所有人开放。虽然形象定位不同,但F咖啡馆和Y咖啡馆在实践中都呈现出社会交往功能的特点。

2.2 研究方法与过程

本文研究方法选择质的研究,具体方法选择观察法和访谈法。笔者分时段进行总计12天的实地调研,在2022年2月13—15日进行了为期3天的预调研,又于2022年2月23日、24日、27日,2022年3月3—7日进行了为期8天的实地调研,并于2022年3月28日进行了补充调研。

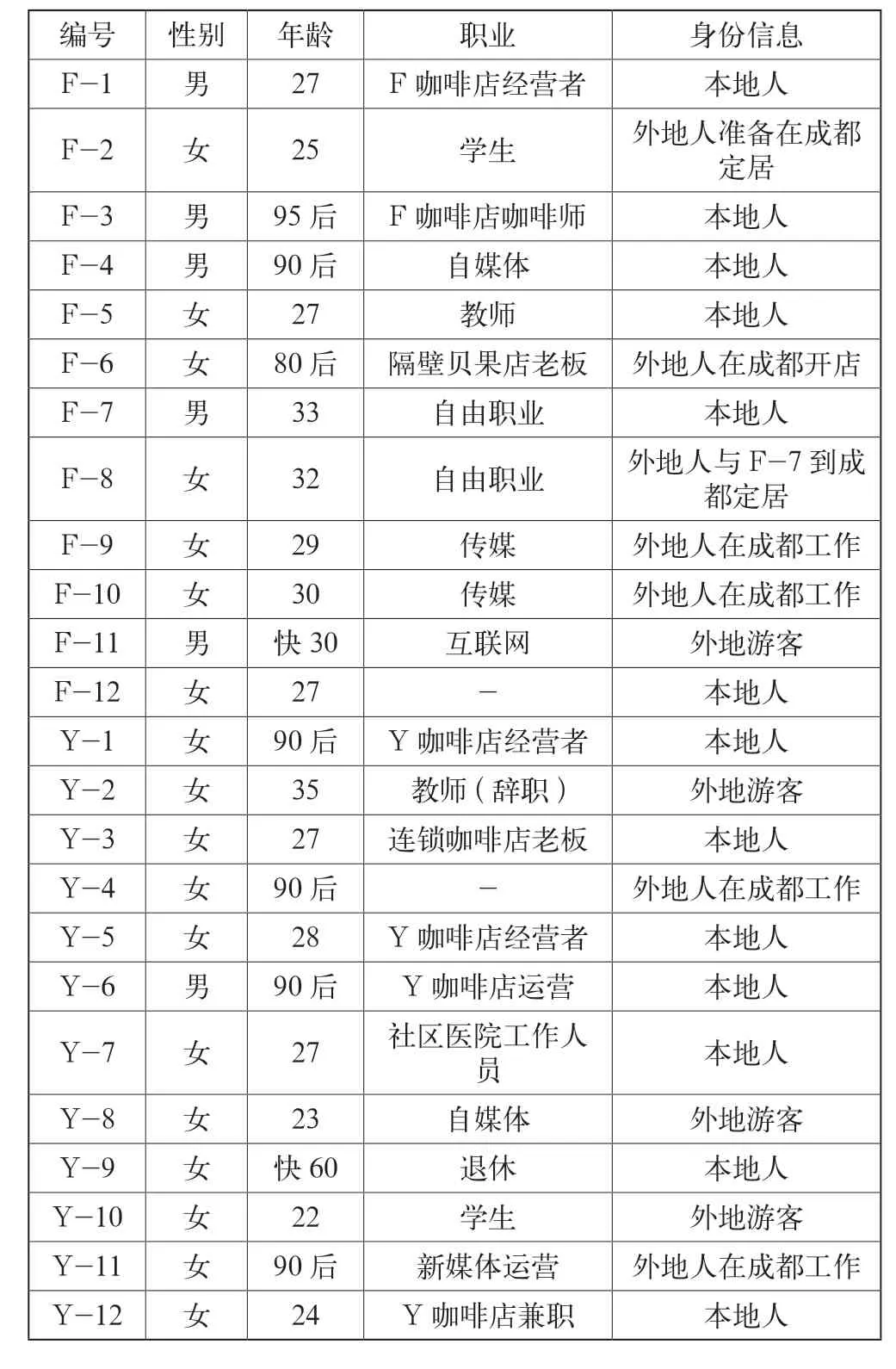

最初进入案例地时,笔者以非参与式观察法记录了F咖啡馆和Y咖啡馆的地理位置和空间布局等案例地概况。在其后调研过程中,使用参与式观察法对发生在咖啡馆空间内的实践活动和交往情况进行观察和记录,并且进入两家咖啡馆的微信群,对线上空间里的互动情况进行观察记录。半结构访谈法是本文的主要研究方法,访谈对象主要是社区咖啡馆空间建构的参与主体,共访谈了23名研究对象(见表1),包括2位经营者、3位咖啡店员工、14名消费者和4名非消费者,了解消费者在咖啡馆中的实践活动、社交关系与对咖啡馆的感知情况。个人访谈时间在16~40分钟, 且所有采访都用腾讯会议进行记录,共获得转录文本资料约5万字。根据访谈者所处的咖啡馆和时间顺序将访谈对象编码为:F-1、F-2、……和Y-1、Y-2、……

表1 访谈对象基本信息

3 消费者实践与社会交往特征

3.1 消费者实践

3.1.1 消费者的消费实践

消费是消费者最主要的实践活动,包括物质消费和空间消费,消费者会根据个人消费偏好和当时状态需求选择性购买饮品。

喝咖啡对某些消费者来说是一种习惯,在早上和中午喝咖啡可以帮助消费者保持清醒的状态,以便更好地完成任务,但其普遍表示晚上会选择不含咖啡因的饮品,因为需要放松、平静和好睡眠。消费者购买咖啡后,可以选择外带或坐在咖啡馆中饮用。选择外带形式的消费者在咖啡馆内的停留时间很短,对等待时的位置没有要求,等待期间可能会与咖啡师或老板产生交流;而选择坐下来喝咖啡的消费者则会根据自己的偏好选择位置。调研发现,晴天时消费者会优先选择室外空间,因为都期望获得限时且不均等的阳光资源“天气好的话是喜欢室外的,今天是想要晒太阳的状态”(F-5);“主要是过来拍照,我一来就选择外面的,因为光线好比较好出片一点”(Y-10)。进入室内空间,无论阴天还是晴天,大部分消费者都会先选择靠窗或靠墙的角落,鲜少有人在有挑选机会时直接选择中间的位置,并且也很少有消费者一进门就选择旁边已经有人的位置。这是因为独立性高、隐蔽且宽敞的位置可以为客人提供自己不被注视或打扰的空间,显示出消费者对私人性的重视。

3.1.2 消费者的休闲实践

消费者在社区咖啡馆内开展多元化的休闲实践,都市人在社区咖啡馆中缓解城市生活压力。活在现代城市高强度工作压力下的都市白领选择在咖啡馆内消磨时间而不是追逐时间,此时消费者打破了将时间视为生产要素的现代逻辑,创造了慢节奏的生活方式。对于一些被家庭压力裹挟的城市居民来说,因为家中充斥着生活的压力和矛盾,所以选择逃离家的束缚来到咖啡馆获得心灵的释放。对于刚刚来到成都或玉林社区的外地人来说,因为金钱或时间压力,他们现有的居住环境没有像样的空间能够满足自己的休闲需求,所以选择来到咖啡馆进行休闲活动。“我们刚刚从北京搬来成都,想重新装修一下书房,书房里面味道确实太重了,我们就会出来咖啡馆里看书”( F-8)。

小资人士和商务人士在社区咖啡馆中模糊休闲和工作的边界。对于在咖啡馆内完成工作的小资工作人士来说,工作和休闲并不是完全分开的,咖啡馆放松的环境和温暖的日光让其实现了工作节奏的转换,拥有了轻松的工作体验,这是强调生产效率的办公室工作所无法给予的。这种轻松并不是指实际上工作量的减少,而是表现在工作者呈现出休闲的情绪状态,“我虽然人是在工作的,但是我整个人是放松下来的”(F-11)。除了个人工作外,咖啡馆中也充斥着高效的商务交流。Y咖啡馆提供的休闲氛围和座位之间的足够空间提供了一个适合公务会谈的场所,让一些创业团队和部门小组认为在摆脱严格工作制度的咖啡馆内能鼓励人们在休闲的状态下主动交流想法,以激发创意。“如果是在一个放松、友好的环境中,我觉得能产生更多创造性的想法,而不是在办公室我们列出来条条框框的东西”(Y-6)。

居民在社区咖啡馆中进行日常休闲实践和参与娱乐活动。玉林社区的居民表示,社区休闲公共空间本身的不足与被占用使其日常休闲活动无法展开,而社区咖啡馆具备开放性、距离近、安全度高的优势,老年人和小孩可以将休闲活动移到当中进行。除了社区居民自发将生活活动移植到咖啡馆内之外,社区咖啡馆也会为增强当地社区活力与其他组织合作开展不同的商业活动,例如Y咖啡馆内会举行艺术展览、电影观赏等。在这类活动组织中,大部分社区居民是因兴趣聚集在一起的陌生人,这种流动性很强的个人联系给咖啡店休闲活动的开 展带来了活力。

游客在社区咖啡馆中进行休闲活动与文化体验。社区咖啡馆是全球在地化的产物,西方咖啡文化与成都玉林社区文化在共存中融合出社区咖啡馆的文化特征。对于刚刚来到成都的外地人,进入社区咖啡馆休闲体验是其通过熟悉的方式认识和融入成都这个城市的途径之一。游客一方面通过观察由本地人组织的交往和体验本地人的休闲活动认识成都休闲生活和休闲理念;另一方面,咖啡店变成游客在旅途中的停泊点,他们可以在与咖啡馆经营者、其他本地消费者的聊天中获得值得信任的本地旅游信息,从而更好地了解 城市文化活力。

3.1.3 消费者的互动实践

(1)间接互动——在自我表现与匿名观察中完成自我身份确认

在现代都市真实社会关系解体的背景下,咖啡馆成为消费者通过社会交往和互动展示自我和接触他人的重要社会领域,而消费者在咖啡馆中自我表现和观察成为确认自我身份的途径。消费者在咖啡馆时,会基于复杂的情景知识体系选择恰当的表演方式,以表现出懂得西方咖啡消费文化与规则的形象,展示文化优越感:穿着精致的女生对其好友说到dirty就是要拿过来一口喝啊,这是dirty的喝法。在咖啡馆内办公的消费者往往喜欢使用苹果电脑展示中产阶级消费能力“你能发现的,来这里办公的都是苹果三件套”(F-4),而时尚的消费者会将喝咖啡的照片上传到网络上彰显时尚品味。同时,消费者在进入咖啡馆时会注意自我的理想化表演,在意识到他人状态的同时,表现出与社会主流相一致的价值观念。消费者对存在争议的文明问题会主动保持公共道德,所以绝大部分消费者会不在室内吸烟,吸烟者会选择坐在室外空间吸烟,“虽然我要抽烟,但是就是室内肯定不能抽烟的,我们要抽烟的话都会出去的,然后就是说话声音不要太大”(F-9)。

观察则是通过将“他者”投射到“自我”上,发展出了一个自我重建的过程。在Y咖啡馆和F咖啡馆内都有很多穿着时尚和容貌精致的消费者前来打卡,其他消费者在欣赏的同时,会学习他们的穿搭方式。“来这里打卡的很多女孩子都穿得很漂亮,我很喜欢刚刚那个女生,穆勒鞋配法式长裙很洋气”(F-8)。但也有消费者会在比较自我和他人的过程中产生对自己品味的质疑“老板很帅的,但是我是土狗”(F-12)。而Y咖啡馆内,展会沙龙和F咖啡馆内说唱歌手的积聚也是消费者进入另一个专业领域的机会,即使他们只是在观察他人活动,并没有直接参与。“我年初来这儿看到老板在里面跟说唱歌手一起讨论MV的取景,很酷但我不好意 思看”(F-7)。

(2)直接互动——空间的共享与空间的争夺

社区咖啡馆作为面向所有人开放的空间,顾客之间会在时间和空间上通过主动适应和沟通调整进行协调,以追求空间使用和谐。消费者在消费过程中建立了先到先得规则,这一规则在绝大部分时间被遵守。而对于非消费者来说,他们认可消费是进入和占领咖啡馆空间的方式,所以当他们免费使用空间时会受到心理压力的约束,从而主动通过改变时间以追求交错和不冒犯的状态。Y咖啡馆经营者表示,社区居民会主动调整时间 “虽然我们这是一个社区公共活动空间,但那些老年人也怕影响到我们做生意,就不会在什么周末最多顾客的时候来坐着”(Y-1)。同时,作为F咖啡馆经营者的朋友也表示,会尊重咖啡馆盈利的特征,主动先满足消费者的需求,面对稀缺资源的使用时,则需要双向沟通以进行调整。例如,在调研中发现F咖啡馆内仅有一个充电头,急需使用的消费者会主动询问正在使用的消费者是否已经达到理想的充电效果,可否让渡紧急使用,一般情况下双方会根据迫切程度达成和谐的商议结果。

社区咖啡馆作为休闲空间,虽然容纳了多样的消费者实践,但如果当顾客做出违背公共文明准则的事情,例如在室内吸烟、高声喧哗、过于亲密的举动等会破坏其他消费者的休闲体验;也有部分消费者不希望非消费者获取和自己一样的资源,认为消费权益没有被尊重。“Y咖啡馆他外面其实也有那种老爷爷老奶奶占着位置的情况。”(Y-8);当消费者感知到自己的休闲消费体验被破坏后,会通过非抗争性的行动维护自己的权益,一部分消费者为避免矛盾发生会选择自己适应调整,另一部分消费者既想通过理想化的表演维持自身形象又不愿意退让时,会选择回归到自己的私人群体内,通过群体内部的配合与表演对对方进行谴责。“但确实很烦的那种行为我就会和我朋友两个假装聊天,然后牙尖他们”(F-10);而有些消费者会借助经营者的权力制止一些影响自己体验的行为。

3.2 社会交往特征研究

3.2.1 轻触式社交性促进熟悉感产生

现代社会正经历着因人们流动性增加与居住地联系减少而造成的社区交往缺失,社会学家面对不断变化的社交性质时,提出现代交往的特征之一是建立基于商业交易的弱关系。这种弱关系在咖啡馆中表现为人们在咖啡馆的消费活动和休闲中产生了流动的相遇,并在多次相同路径的流动相遇下人们先熟悉环境,再通过反复见到相同的面孔开始转换为对人的熟悉。这种轻触式社交性对熟悉感的促进,可以鼓励消费者打破自己设定的私密状态,使人与人之间产生的初步感情关联成为可能,而与其他人的联结也在无形中促进了社会交往的更多可能。

3.2.2 交往保持距离但带有信任

陌生消费者之间的第一次互动大都具有城市生活心态的特征,即陌生人之间通常保持距离。绝大部分受访者表示不会主动与人开展交往“我一般不会主动跟旁边的人聊天”(Y-2),但笔者在调研过程中发现,人们在咖啡馆内往往会对陌生人掉以轻心。一方面,因为反复看到相同面孔,虽然未涉入对方社交范围,但是产生了熟悉感,建立了交往的可能。“我来这儿喝咖啡的时候经常会看到门口玩滑板的一个人,后来知道他是乌鸦,我那天就主动夸了他新买的板挺好看的”(F-7);另一方面,消费者对与其共享社会空间的人的描述和对自己的文化想象之间存在一种社会接近,受访者在描述对该咖啡馆其他消费者的印象时,最常提到的形容词包括“有品位”“年轻”“礼貌”,这也会增加信任程度。但即使存在交流,交谈的内容也不会过分涉及个人隐私,而是以兴趣爱好、职业身份为主,更有利于自由交谈的延续。

3.2.3 经营者成为交往媒介

F咖啡馆和Y咖啡馆的经营者在开咖啡馆时都抱有公共情怀,因此会主动发挥交往媒介的功能。F咖啡馆经营者会主动与消费者建立个人联系,甚至发展为将其归入自己人圈内。笔者在实地观察中发现,F咖啡馆老板会自费与现场的客人分享点心和水果,在某种程度上来说,这是传达关怀与形成关系的过程,而在建立关系后的交往中,老板会主动展示自己的性格与志趣相投的熟客建立友谊,并将熟客拉入微信群,让消费者能在微信群自由开启话题讨论。成为老板朋友的消费者表示,经营者会成为他们来到F咖啡馆和开展交往的重要因素。“咖啡馆吸引我的很重要的一个点就是跟老板有交流”(F-2)。但是建立个人联系时的互动也不总是和谐的,老板在身份的约束下仍需要容忍部分消费者不符合自己价值判断的行为,所以老板会将对该顾客的不满与抱怨转移到仅有少数人的微信群中,但正是对某一问题的讨论会让观点相似的人建立更深的关系。Y咖啡馆经营者则是期待通过活动组织让不同文化背景的人聚集到一起,共同讨论一个话题,但经营者与消费者的个人联系仅停留在熟悉度上,并未建立如F咖啡馆内基于个性发展出的友谊。

3.2.4 角色身份建立与社会交往空间扩大

社区咖啡馆是结合了消费、休闲和社交的弹性空间,所以对任何想进入的顾客来说,可以根据需求选择不同的社会角色进入线下的空间进行表演,以实现交往。消费者在线下进入之初便拥有了自由表演的权力,最突出的就是会主动忽略自己日常生活的社会身份,而是通过兴趣、职业等建立新的昵称来形成自己在咖啡馆的新身份。例如,F咖啡馆经营者在介绍自己时称呼自己为“猴子”,其他消费者在交往中也给自己设置了代号,如隔壁咖啡店老板称呼自己为“乌鸦”等。其他空间使用者并不关注某一消费者的现实身份特征,而是通过这个人在咖啡馆内互动中表现出的性格、知识等进行主观评价。“乌鸦人很有趣啊”(F-8),“echo姨的朋友是社交牛逼症”(F-1)。

随着新媒体的出现,社会交往空间扩大,线上线下的互动中参与者随着空间的变化而不断改变或增添自己的身份特征。在线上的虚拟空间交往中,绝大部分成员会以虚拟的昵称出现,有些昵称是参与者致力于在虚拟空间想表现的部分身份特征,也有参与者通过增加或改变虚拟代号与咖啡馆建立联系,如在F咖啡馆内的消费者会将自己的群名改为“熟悉蜡笔小新放映员”“熟悉咖啡麻将管理员”“熟悉咖啡间谍一号”等,他们将自己的部分性格特征和咖啡馆特征相结合,建立了在咖啡馆中新的身份。微信这种新媒体的出现,使得陌生人之间在去标签化的空间中社会交往变得柔和,他们会主动参与时事问题的讨论。当人们将网络昵称的使用延续到实体空间中的交往中,这种半匿名化的便利也为都市人的线下自由交谈提供了便捷。

调研发现,随着自媒体营销的飞速发展,线上互动甚至跳脱出了咖啡馆消费者的范围,实现了其他群体的交往互动。例如,输出创意成为自媒体从业者的工作内容,而咖啡馆成为创造创意的工作空间。钟钟(自媒体摄影博主)的工作是以F咖啡馆为背景进行拍摄,并将照片发布在自己的小红书账号“记录员快乐钟钟”上,粉丝会在其评论区与钟钟进行互动。

4 建构社区咖啡馆复合型空间形象

咖啡馆作为城市内复合的休闲消费空间,在提供多样化功能的同时,满足消费者的不同心理需求的想象,顾客会通过一系列的实践活动来改变现有的物质空间安排,构建新的空间功能和增加空间的符号表征,促使社区咖啡馆成为一种弹性的空间,满足其某种个人需求。 多方主体在实践中将社区咖啡馆打造为承担消费、休闲和社会交往功能的复合型空间。

首先,社区咖啡馆是提供多样功能的消费空间。社区咖啡馆不仅提供咖啡、甜点等物质产品,还提供空间消费价值,以满足现代人多样化的心理需求;其次,社区咖啡馆是逃离日常生活的休闲空间。社区咖啡馆的空间设计传递了经营者的个性表达,这种文化马赛克的创造刺激消费者多元的感官体验,让消费者产生了“临时移民”的乐趣,暂时逃离日常生活的单调和重复,此外,社区咖啡馆的空间还为消费者提供了避风港般的休闲体验和与日常生活不同的休闲节奏,进入社区咖啡馆成为本地社会与外来文化活动融合下发展出来的日常休闲方式;最后,社区咖啡馆是容纳都市交流的社会交往空间,其物质空间设计和活动开展都为社会交往设计了实践基础,社区咖啡馆逐渐成为超出家庭领域的、建立在共同实 践上的、联结线上线下的社区交往空间。

但不可否认 的是,社区咖啡馆使社会交往空间出现了区隔,这种区隔不仅存在于咖啡馆整体空间的进入边界上,还存在于咖啡馆内部的互动中。社区咖啡馆不是标签为某一阶级的专属空间,而是日常化、生活化、社区化的空间,但仍存在着无形的消费门槛和文化门槛。咖啡馆的消费水平和消费偏好针对性地吸引特定收入和阶级的人进入,并且咖啡馆在接受所有人进入前经营者根据空间布局、产品设计设定好了该空间的潮流文化,这种个性化的价值观念不仅是吸引一部分消费者的认同实践机制,也是一种区分或排斥的机制。通过对咖啡文化和咖啡馆品味的认同建立了该空间无形的边界,暗示着对不相关人的区分与拒斥。

在消费者互动中,部分消费者在明知咖啡馆是公共空间的情况下却还前往此处寻找个人的休闲体验,对于他们来说,拥有自由地调整自己的休闲和消费状态的空间才是咖啡馆的意义,其并未主动产生 群体和群体的交往。

5 结语

在城市化的推进下,我国城市同时进入了休闲社会、消费社会和陌生人社会,出于交往的需求,都市居民开始通过消费进入散落在城市社区的咖啡馆进行互动与交往。消费者在社区咖啡馆中进行消费、休闲和交往实践,消费是消费者在咖啡馆中最普遍的行为,而消费者的休闲实践则呈现出差别。多样化的实践活动促使咖啡馆中社会互动与交流的进行,消费者在社区咖啡馆中通过直接互动和间接互动以建立社会关系。社会关系的产生重塑了咖啡馆的空间形象,社区咖啡馆成为承担消费、休闲和社会交往功能的复合型空间。

社区咖啡馆虽然带有进入边界,但逐渐成为城市中新型的交往空间,城市市民意识在咖啡馆社区交往中慢慢滋生,不断促进城市中因社会个体化趋势而疏远交往的市民融入休闲消费生活与他人建立联系。

本文的研究局限在:首先,调研时间非旅游旺季,没有访谈到更多元化的游客样本,未来研究可以更加细化访谈对象类型;其次,本文局限于对消费者实践活动和交往情况进行描述,未来的研究可深入讨论消费者做出这些实践和互动的原因;最后,研究只是关注社区咖啡馆这类城市新型休闲空间,未来的研究可以关注更多为各类群体提供社会交往空间的城市新型复合空间,从而为城市打造更开放的交往空间提供支持。