传统聚落景观基因研究进展及展望

李世英宋钰红

(1.西南林业大学园林园艺学院,云南 昆明 650224;2.国家林业与草原局西南风景园林工程技术研究中心,云南 昆明 650224)

引言

传统聚落景观[1]指人类文化与自然环境高度融合的综合体。传统聚落景观包括乡村聚落景观和城市聚落景观。乡村聚落景观包括传统村落,广义上传统村落不仅指名录中的村落,还包括未被公布的具有等同价值的村落,如历史文化名村、民族团结进步村、乡村旅游示范村等。城市聚落也称为城市[2],在乡村聚落发展基础上进行非农业活动,以非农业人口为主要人口构成,在经济、人口、规模达到一定程度形成的聚落形式。党和国家一直致力于对聚落景观的政策保护,见表1,对聚落景观的政策保护相对较早的是2005年提出的“绿水青山就是金山银山”和“美丽乡村”,2012年将“古村落”改名为“传统村落”,近5a研究热点是乡村振兴战略。

基因属于生物学概念,通过复制的形式把上一代遗传信息传递给下一代的DNA序列,基因的表达即为性状。聚落景观与生物学的“基因”一样存在类生命特征,聚落景观在其发展历程中,风俗民情、生产生活、建筑形式等像基因特征一般遗传延续,是一个动态变化的演替过程,会随着社会经济进步、文化交流等活动不断地完成自我更新。景观基因[3]是少数民族聚落景观遗传的基本单位,主导着聚落景观地域特征的形成,但同时又是最大程度区别于其他景观的决定性因子。景观基因具有稳定性和可变性,稳定性是能精确地将景观自我复制、保证稳定遗传;可变性是聚落发展过程中受到外界干扰或重大灾害受到影响而发生的一系列反应,以便更好地适应当地发展。

表1 国内聚落景观相关政策

1 传统聚落景观研究进展

1.1 传统聚落景观文献计量分析

在中国学术期刊网站中国知网(CNKI)上以“聚落景观”“传统村落”“古村落”为主题词或关键词进行精确检索,截至2022年10月共检索到文献26079篇,其中中文文献达到24126篇,英文文献131篇。通过在SCI来源期刊、EI来源期刊、核心期刊、CSSCI来源期刊范围内进行精确检索共得到2389篇,在中国硕博士学位论文数据库中,共检索到5908篇相关学位论文。在Web of Science上以“settlement landscape”为关键词共检索到文献5103篇。此外,在百度学术(主要包括知网、维普、万方等)以三者为主题词共检索到文献123500篇。对于聚落景观、传统村落、古村落的发文量自1981年起一直呈上升趋势,2000—2012年处于缓步上升的趋势,2012年之后开始大幅增加,到目前仍然处于峰值。学术论文1993年开始出现,一直处于上升趋势;硕博论文2000年出现并一直在增加。硕博论文出现比学术论文较晚,但增加幅度大于学术论文。

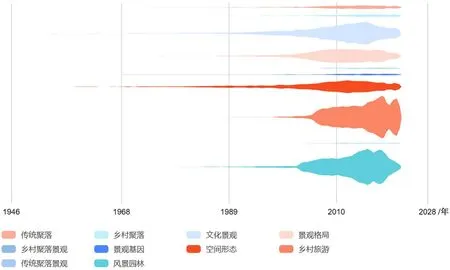

图1 聚落景观相关研究点分析

由图1可知,随着聚落景观研究不断深入,从20世纪40年代出现了乡村聚落、传统聚落、乡村聚落景观、文化景观、景观格局等相关研究点,其中关联度较高的是乡村旅游。

1.2 传统聚落景观国外研究进展

国外对于聚落景观的研究早于我国。对聚落景观研究主要有以下几个特征:研究广度多集中于微观和中观层面,更注重居民的生产生活方式、旅游发展、建筑保护等方面;研究深度更注重旅游时游客的体验感受,对资源的可持续发展;研究方法在实践领域对扎根理论的应用、决策实验分析法、游客体验法相对更加成熟。

德国地理学家Johann Georg Kohl[4]最早从地理学视角出发,对聚落景观做出了系统性研究,成为了学界研究的热点。20世纪80年代之后,聚落景观研究进入一个相对成熟阶段,保护目的从单纯的历史意义聚焦到对遗产文化关注,研究内容开始逐渐多元化。进入21世纪之后,学科交融现象更加明显,聚落发展中的新问题也开始出现,集中在经济推动聚落发展、聚落景观空间研究和聚落可持续发展等。

近几年,国外对聚落景观研究多集中在以下几个方面:聚落景观特征研究,Antrop M等认为土地利用类型不同导致聚落景观存在明显差异,Tzanopoulos J等运用地理信息技术对聚落景观的空间格局演变进行了分析;聚落生态营建研究,Portnov B A等认为聚落在发展过程中可以通过建设生态公园来缓解其带来的生态问题,McKenzie P等通过地理信息空间分析模型对聚落景观生态效益进行了分析;聚落空间形态研究,Hall D R 等从人口迁移、空间格局、空间结构等角度分析了聚落景观格局演变,C Conrad等从中观尺度对聚落空间扩张模式进行了研究。

1.3 传统聚落景观国内研究进展

费孝通[5]在导师马林诺的功能主义研究基础上,将研究视野拓宽到乡土聚落经济生活层面,提出立足于中国实际情况的一系列乡村治理见解,受到大多数学者的认可,自此国内开始了对乡村聚落景观的探索。2000年之前,国内对聚落景观研究较少,处于单一学科独立研究阶段,主要从不同视角下对乡村聚落景观的单个方面进行研究,此时涉及到的学科有建筑学、民族学、文化地理学等;汪之力以及易涛等都是主要以乡土建筑和民居作为切入点来研究乡土聚落景观;刘沛林最初将“意象”一词引入到乡村聚落景观研究中,将中国不同区域的景观空间意象进行划分,将文化内涵与乡村聚落景观紧密结合起来,并提出设立“中国历史文化名村保护制度[6]”的构想。

近几年,对乡村聚落景观的研究出现了多学科交叉融合局面,相关研究多集中在以下几个方面:聚落文化景观研究,刘沛林提出“文化景观基因”,是区别于其他景观的代代相传的内在非物质景观特征,对特定区域建立识别系统,有利于保护民族景观文化多样性发展,胡最等运用地理信息技术构建了景观基因图谱系统平台,张浩龙等将中国传统村落发展划分为3个阶段,与国际村落发展模式进行对比,研究深度、广度、方法都有所不同;聚落民居建筑研究,郑琴芬对四川省聚落景观民居结合高程、道路、水源等因素分析布局特点,用GWR模型分析各个因子对民居布局表现出的空间异质性,史珂等运用空间句法将陕南近郊乡村聚落民居的整合度和可达性进行分析,量化分析了乡村聚落空间,吴运法等对桐城大关镇传统民居的地域特征、空间结构、立面建筑色彩材料、文化特征等方面进行了详细分析,提出通过外立面空间营造、屋面空间统一、街巷空间营造等优化措施;聚落空间形态研究,李博宇运用分形理论对乡村聚落空间形态进行了韧性保护研究,为聚落空间优化、历史风貌延续提出了科学建议,赵雅乐对灾后乡村聚落空间韧性、安全韧性、网络韧性、经济韧性、功能韧性等5个方面进行研究,提出优化优化内部道路、加强防灾措施等建议,宁言运用Acrgis构建模型研究客家聚落时空演变规律,并提出活化保护策略。

2 景观基因研究进展

2.1 景观基因文献计量分析

目前关于景观基因的研究集中在国内。在中国学术期刊网站中国知网(CNKI)上以“景观基因”为主题词或关键词进行精确检索,截至2022年10月共检索到文献555篇,其中中文文献达到412篇,英文文献144篇。通过在SCI来源期刊、EI来源期刊、核心期刊、CSSCI期刊范围内进行精确检索共得到214篇,在中国硕博士学位论文数据库中,共检索到91篇相关学位论文。此外,在百度学术(主要包括知网、维普、万方等)检索到文献8370篇。

图2 景观基因相关研究点

由图2可知,对景观基因关联度相对较高的研究点是非物质文化遗产,湖南省是相关度最高的研究对象,从时间看可追溯到20世纪90年代之后,从21世纪开始大幅出现相关研究,文化景观、空间格局、基因图谱开始出现。

2.2 景观基因国外研究进展

国外对基因景观的研究最早来源于英国学者Dawkins[7]在《The Selfish Meme》中提出的“模因”,《新牛津英语词典》将模因定义为文化在发展过程中基本的遗传单位,模因像基因一般具有稳定性和可变性,具有复制、遗传、选择、变异功能;Susan Blackmore[8]在《The Meme Machine》中结合生物学、心理学、人类学等学科理论提出了模因论的基本框架理论,随之模因论成为了当下的研究热点;英国哲学家Kate在模因论的基础上,指出模因是一种进化机制,文化是由模因进来而来,在之前模因论的基础上进一步进行了研究,由此提出了文化基因的概念,全方面、系统化提出了一个新的研究方法;澳大利亚研究者Paull在前人研究基础上提出了“模因地图”,属于一个研究模因论的新工具,从时空维度分析了基因萌芽、发展、成熟的过程,详细分析了构建模因地图的方法与步骤,多方论证了模因地图对模因论发展的理论意义;Daniel Dennet认为生物进化系统可近似类比出文化进化系统,同样具有基因类似功能,文化DNA受到外界因素干扰、重新编码、组合表达出新的文化系统。目前模因论相关的研究点主要是语言模因研究和网络模因研究。国外对模因论和文化基因的研究,对国内景观基因研究有重大参考价值。

2.3 景观基因国内研究进展

最早相关文献发表于2003年,刘沛林首次将生物学概念“基因”和乡村聚落发展结合起来,引入“景观基因”概念;2003—2013年属于研究起步阶段,该时间段内共有13篇文献,主要是景观基因在乡村聚落景观的初步应用,多以宏观视角对中国传统聚落景观区域进行划分、中国少数民族聚落景观特征识别以及差异分析,景观基因信息链、景观基因图谱等理论逐渐开始完善;2014年开始大幅增加,研究范围越来越广,出现了中观、微观层面的研究,大量硕博论文开始出现,意味着此时景观基因理论已经趋于成熟,景观基因感知[9]研究开始相继出现,杨国立等构建景观基因感知模型得出居民对景观基因的地方认同有正向影响;2017年研究开始大幅增长,研究对象越来越趋向于多元化,不仅仅应用在乡村聚落景观中,历史遗产、旅游古镇、历史街区也开始涉及,胡最等提出将GeoDesgin与景观基因理论相结合,进一步推动了景观基因发展,郑文武等在景观基因基础上提出“景观基因系群”概念,运用空间统计方法将湖南省划为7个景观基因区。

近几年,景观基因研究主要集中在景观基因识别、景观基因信息链识别、景观基因图谱构建等方面。景观基因识别,李晓颖运用层次分析法对漆桥村景观基因进行识别,并对乡土景观风貌风貌营建提出建议[10];李伯华等对湘江流域传统村落物质显性基因和非物质隐性基因进行了对比,总结出分异规律。景观基因信息链识别,胡慧等从形态结构、功能属性、分布特征等方面分析了萱洲古镇景观基因信息链的特征、分类和意义[11];李伯华等对上棠村景观基因信息链4要素(信息网络、信息廊道、信息点、信息元)进行了详细特征分析并提出了对其的精细修复方案。景观基因图谱,王兆峰等对武陵山片区30个国家传统村落构建了4类典型代表的景观基因组图谱,为景观区域划分、景观基因信息链修复奠定了基础[12];尹智毅等以黄陂大余湾作为研究对象,对其景观基因进行识别并完成了图谱构建,为中国历史文化民村发展提供了新思路。

3 展望

聚落发展过程中必定会遇到很多问题,国外对聚落景观的管理模式、发展转型研究已经越来越成熟,实现了经济带动聚落发展,把更多的人口留在了乡村。国外在乡村治理模式、乡村生物多样性、农业景观、生态系统服务和土地利用变化都有着丰富的理论研究,成功的聚落治理经验对中国乡村振兴具有重大借鉴意义。聚落景观发展依然有很多潜在的问题,系统化梳理景观基因能有效保护聚落文化景观。景观基因理论在聚落景观应用中已经越来越成熟,并提出了景观基因系群等新概念,最新研究点在区域景观基因划分和Gis技术在景观基因中的应用等。识别景观基因是保护聚落景观的有效途径之一,留住少数民族文化景观内涵才能留住中国人的美丽乡愁,带动更多人口回流乡村,对民族文化的认同和自信才能真正实现乡村振兴。