基于初中新课标倡导的综合思维培养的中考地理专题复习教学探索

——以中国气候复习为例

陈莹莹 曾呈进

(1.厦门市集美区教师进修学校,福建 厦门 361021;2.福建教育学院,福建 福州 350025)

在教育部颁发的《义务教育地理课程标准(2022版)》中,综合思维是初中地理核心素养的重要组成部分,成为教师学习研讨的热点。在高初中地理教学有效衔接培养核心素养的背景下,进一步触动了广大初中地理教师对综合思维核心素养培育的思考,探析综合思维核心素养在初中地理试题命制中如何呈现,并思索其在初中地理课堂教学中如何落地。

一、地理中考对综合思维培养的要求

(一)综合思维的内涵

综合思维是地理核心素养的重要组成部分,也是地理学习的重要思维方法。综合思维指指人们综合地认识地理环境及人地关系的思维方式和能力。人地系统是一个综合体,需要从多种地理要素相互联系、时空变化等角度加以认识。[1]其包括要素综合、区域综合、地方综合三个方面。

综合思维的培育,有助于学生形成系统、动态、辩证地看待问题的思维方式,树立求真务实、开拓创新的科学精神。[1]要素叠加、尺度转换、时空融合是培养综合思维的重要路径。

1.要素叠加。地理环境包含自然和人文两个方面,是由多个要素有机组合的整体,具有综合性。在分析地理问题的过程中,学生必须具备要素综合分析的能力,通过要素不断的叠加组合,多维度的思考、分析地理现象。

2.尺度转换。区域是地理要素的载体,区域的大小将在不同程度上影响地理要素的分布与表征,因而,区域性是地理学科十分重要的特点。要想全面地分析地理现象,就需要学生具备尺度转换的综合思维方式。

3.时空融合。任何地理事物、地理现象的分布、结构、联系、差异都离不开空间这一载体,其发生、发展、演变过程又离不开时间这一载体。因此,时空融合的综合思维方式是培养学生动态的分析地理事物和地理现象的重要途径。

(二)地理中考对综合思维培养的要求

从2019-2021 年福建省中考地理试卷来看,其考查的方向从知识目标逐步向能力目标、素养目标转变;试题情境的设置上,注重联系学生的生活体验,以真情境、真问题等不良结构的情境为载体;试卷能力层级的比重上,加强考查学生迁移运用已学的地理知识、地理技能综合分析实际存在的地理现象的能力,机械记忆、直接读图获取等低阶思维的考查比重弱化,地理逻辑思维、综合分析等高阶思维的比重不断增加,这对初中生的综合思维素养提出了更高的要求。

从图1 组图统计的数据可知,2019-2021 年福建省中考试卷中对于“综合素养”这一核心素养的考查逐年提高,尤其是在综合素养三个维度的考查中,更侧重于要素综合、地方综合的考查;从认知层次看,识记的比重相对较大,这符合了两考合一的特点,而理解、分析的分值不断提高,则反映了试题命制对“学习对生活有用以及对终身发展有用的地理”[3]这一课程理念的落地,也说明了对于学生综合分析能力的要求不断提高。因此,在复习课堂上,教师须更注重学生综合思维能力的培养。

图1 组图

二、综合思维培养的困惑与思考

从学情上考虑,初一、初二学段的学生,感性认识为主、理性认识为辅,直观思维为主、抽象思维为辅,单点结构思维为主、多点结构思维为辅,要在仅学了两年地理知识的基础上,融汇贯通,迁移应用,做到多维度、多角度、动态、系统地综合分析真实的地理现象,实施的难度较大。因此,需要教师活用各类思维可视化工具,知识建模,培养学生的综合思维方式。

从课型的选择上考虑,新授课中知识点碎片化、课时间隔时间长短不一等导致知识记忆的缺失及学生对于地理学科重视程度不足等多方面的影响,学生的知识整体性结构较弱,难以做到迁移应用并全面分析地理事物,其综合思维较难构建。专题复习是对复习的内容进行知识整合,让学生在整体把握的基础之上系统地掌握已学知识,通过要素的叠加、读图视角的转变、时间空间尺度的变化,引导学生从特殊走向一般,凝炼学习方法,完善学科思维,锤炼学科话语体系,并对知识进行纵深拓展的学习过程。这与综合思维的整体性、系统性、区域性不谋而合,是要素综合、地方综合、时空综合能得以实施落地的重要抓手。

从学生的学习心理上考虑,在中考专题复习期间,受到中考选拔的影响,学生的学习专注力、学习重视程度上都能得到较大幅度的提高,这于综合思维的培养具有较大的催化作用。

因此,笔者在实际课堂授课中,尝试通过专题复习的方式,思考综合思维方式的构建路径,通过教师有形的示范引领,带领学生在模仿、实践中,学会多维度、多角度、动态、系统地综合分析地理现象的综合思维方式,令综合思维这一核心素养落地。

三、基于综合思维培养的中考地理专题复习教学探索

中国气候是历年中考的高频考点,2019-2021 年福建地理中考试卷分值均在12 分以上,而且考点相对较为集中,主要涉及:中国气温、降水的分布特点及成因,影响中国气候的主要因素,中国气候对农业分布的影响等方面(具体见表1)。这些内容均侧重于对学生综合思维方式的考查,因此,笔者在中国气候专题复习设计过程中,结合学生的实际情况,通过教材整合、思维路径外显、多要素叠加对比分析、多尺度地图转换演练、时空融合动态思考的方式突破中国气候的重难点,带领学生在模仿、实践的过程中,构建综合思维方式,以更好应对中考。

表1

(一)要素叠加,培养多维度的综合思维方式

描述地理要素的分布特点,是初中生在地理学习中的必备能力。这部分内容看似只是建构学生描述地理事物的话语体系,实则是建立在学生能多维度的分析地理要素的特点,从而归纳概括的思维过程,即为多维度的综合思维方式,对于以具象思维为主的初中生而言,难度较大。针对这一特点,笔者在本节复习课中——中国气温的分布特点这一环节的设计中,结合学生的认识特点,采用图文转换的方式,化繁为简,通过数据的处理、分析,客观、量化地分析地理现象。

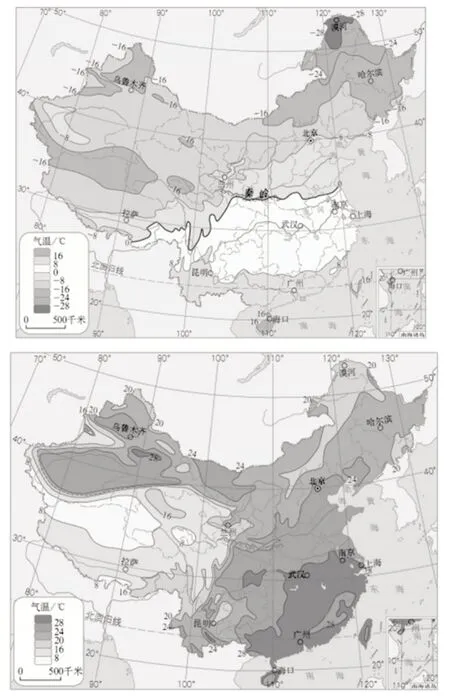

教师提供中国1 月、7 月平均气温分布图(见图2),提问:

图2 中国1 月、7 月平均气温分布图

1.观察海口、漠河两个城市1、7 月的平均气温,推测我国东部地区冬、夏气温由南向北分布有何共同点?

2.若计算海口、漠河两个城市的冬、夏温差,其数值反映了我国东部地区冬、夏气温有何不同点?

3.若分别计算海口、漠河两个城市的年较差,其数值反映了我国东部地区由南往北年较差有何分布特点?

4.若分别计算海口、漠河两个城市的活动积温,其数值反映了我国东部地区由南往北活动积温有何分布特点?

引导学生从图中读取海口、漠河两个城市的气温值,通过逐一叠加方位、同时异地的温差、同地异时的温差、活动积温等要素,反复对比、思考两个城市气温值的异同点,以此推测、分析、描述中国气温的分布特点。通过问题链的设置,不断引领学生叠加要素,计算、分析、对比数据,从感性到理性,体验用地理学科的思维方法解决地理现象的过程,多维度地综合分析我国的气温分布特点;并结合思维路径图(图3)的呈现,让思维可视化,在教师有形的示范下,逐步构建学生无形的综合思维方式

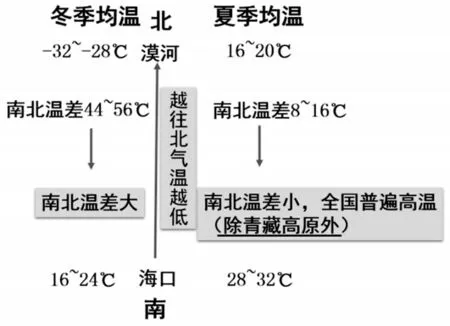

图3 中国气温分布特点分析思维路径

此外,气候影响因素的分析需要充分考虑多个地理要素的综合影响,反复对比分析,才能较全面地归纳概括影响因素。这是学生在平时学习中较难攻克的难点,也是多维度综合思维方式落地的最佳案例。在这一环节的复习设计中,笔者将海口、武汉、北京、漠河四地冬至日及夏至日的正午太阳高度角、白昼时长图示化,令抽象问题直观化、复杂思维可视化,引导学生通过叠加要素、对比数据,不断完善思维路径,进而归纳概括影响我国冬、夏季南北温差不同的因素。在突破难点的同时,引领学生通过要素叠加的方法,对已知内容持续纵深探究,深度学习,再次实践运用多维度的综合思维方式解决地理现象的方法。(图4)

图4 中国气温分布特点影响因素分析思维路径

(二)尺度转换,培养多角度的综合思维方式

地图是学生学习地理的重要工具,也是中考命题的重要载体。不同尺度地图的呈现、考点的挖掘,成为现今中考考查学生综合分析能力的重要手段。对于中国气候的专题复习,若只停留在常规读图视角的设计,则无法让学生从容应对不同尺度地图的考查,形成多视角的综合思维方式。因此,在教材内容的复习基础之上,笔者还设计了“换个角度看地图”的复习环节,让学生体验通过地图尺度的转换,深度挖掘地图的信息,践行多角度的综合思维方式。(图5)

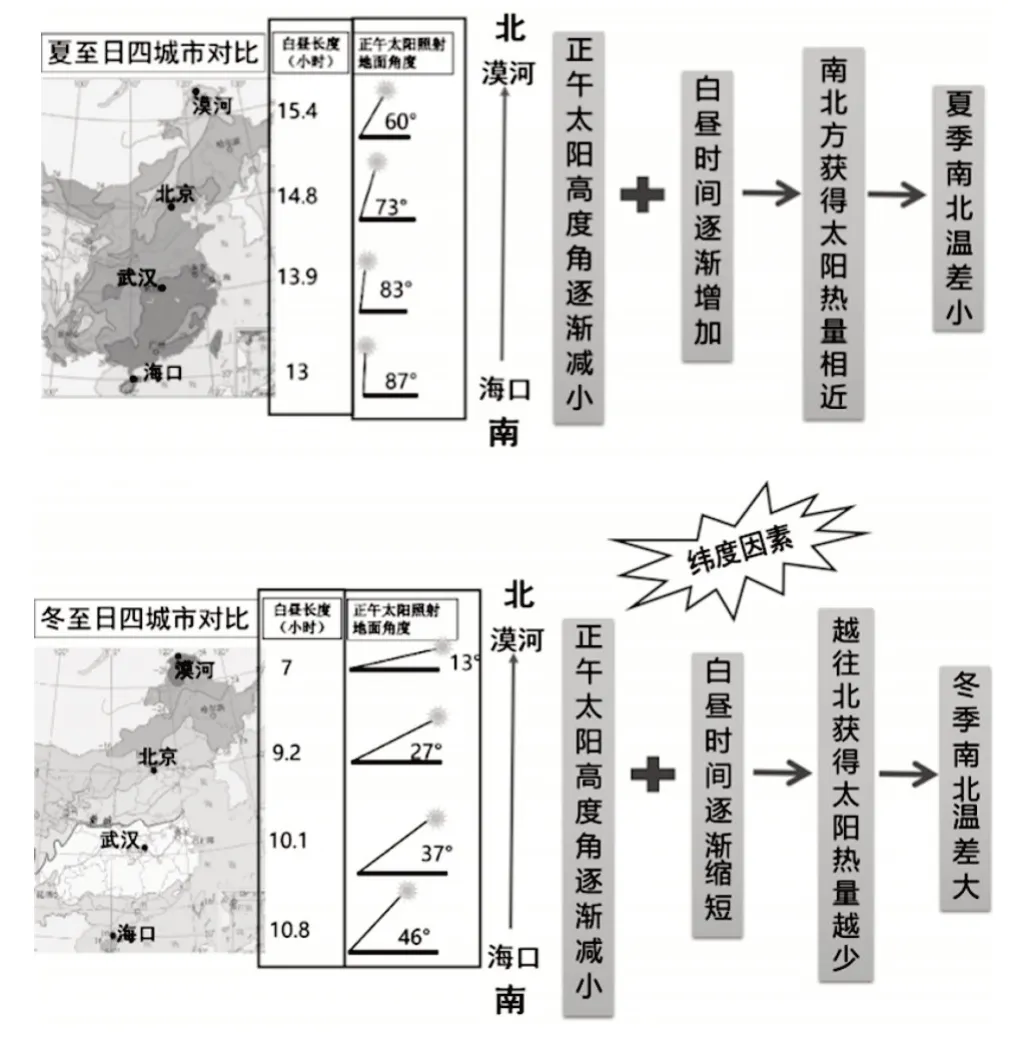

图5 中国1 月平均气温分布图

在中国1 月平均气温分布图上,教师标出-8℃等温线,引导学生观察拉萨与北京两点的气温值,小组合作讨论:为什么拉萨与北京的气温相近?

这一探究活动的设置,与学生的常规认知产生冲突,让其感受到复习不仅仅是老生常谈的内容,而是常复常新、复而习得,有效激发了学生探究的兴趣。培养学生通过变换读图视角、打破常规的思维路径,学会运用不同尺度的地图,聚焦北京、拉萨这两个城市,对比、叠加地形、纬度等要素,多角度、多维度地解锁实际地理问题背后的秘密。同时在学生回答问题的过程中,对学生的答案进行评价分析,通过有形的答案探索无形的思维方式,进而更好地调整和培养学生的综合思维方式。(表2)

表2

(三)时空融合,培养全面的综合思维方式

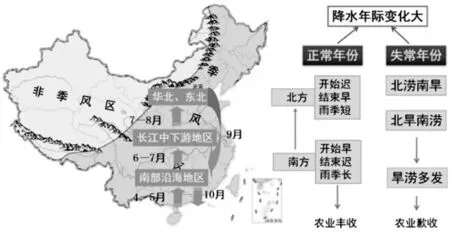

要全面揭示地理要素的规律及成因,时间、空间两个维度的融合思考是十分必要的。中国气候一节,是时空融合的最佳实践案例,在“年降水量时间分布规律及成因”这一环节的复习设计中,笔者打破教材的束缚,整合知识,变换尺度,融入时间维度,培养学生的综合思维方式。(图6)

图6 年降量分布图及雨带推移探究思维路径

教师采用遮挡的技巧,聚焦学生的视角,通过设置两个问题链:①我国东部地区,年降水量从南到北有什么变化规律?②导致这一变化规律的主要原因是什么?引导学生结合季风气候中夏季风的特点,对比南北方地区在夏季风推进过程中雨季长短的变化,推导我国年降量的时空分布特点的成因,并在此基础上,不断叠加学生的思维维度,思索这一时间分布规律与农业生产之间的关系,在锤炼综合思维方式的过程中,渗透人地协调的核心素养,树立一分为二的辩证观。

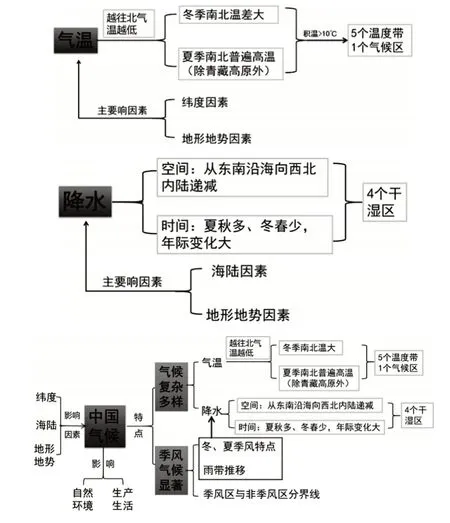

(四)知识建模,培养系统的综合思维方式

采用概念图、结构图、思维导图等可视化工具,进行知识建模、思维建构,在图文反复切换过程中,将碎片知识结构化/特殊案例模式化、无形思维有形化,让学生的知识体系及思维方式得到螺旋式提升。(图7)

图7 知识结构示意图

笔者在每一个复习环节的探究后,都注重引导学生绘制知识结构图。通过这一做法不断完善学生的知识网络,缔结各要素之间的关联,让书本内容变薄,知识呈现更加有序化,思维更加有迹可循;在层层递进的思维建构过程中,让学生再次多维度、多角度、全面地综合分析中国气候的分布特点及影响因素,巩固提升系统性的综合思维方式。

四、实践思考

(一)凝炼分析方法

分析是综合的前提和基础,综合是分析的目标和归宿,[2]两者相辅相成、不可分割。明确了分析的路径与方法,面对不良结构的真实情境,学生才能游刃有余地迁移应用。反观笔者的授课过程中,通过问题的拆解、思维结构图的绘制等方式,搭支架,小步子引导学生构建知识网络,能较好地建立综合思维方法。但在分析的路径与方法上凝炼相对较少。因此,在中国气候复杂多样的这一特征的分析过程中,可以在讲解的过程中,让学生明确分析气候的特点,可以通过分析气候的次一级要素——气温、降水的特点,[2]并作为着力点,逐步组合归纳气候特点,让学生能从特殊案例的综合分析向一般案例迁移,让素养真实落地。

(二)优化情境设置

专题复习内容是教师对已学知识的整合,若只按知识体系及原有案例讲解,必然会让学生心生厌烦,学习动力的持久性必然会受到一定程度的影响,复习情境的设置尤为重要。在本节授课中,可以以中考试题为导引,让学生明确本节知识要点及方法在中考的考查方式,激发学生复习的动力;也可活用生活中的案例,如我国各大菜系的差异,让学生运用已学的中国气候的知识探究分析,构建知识网络的同时,建立综合思维框架。

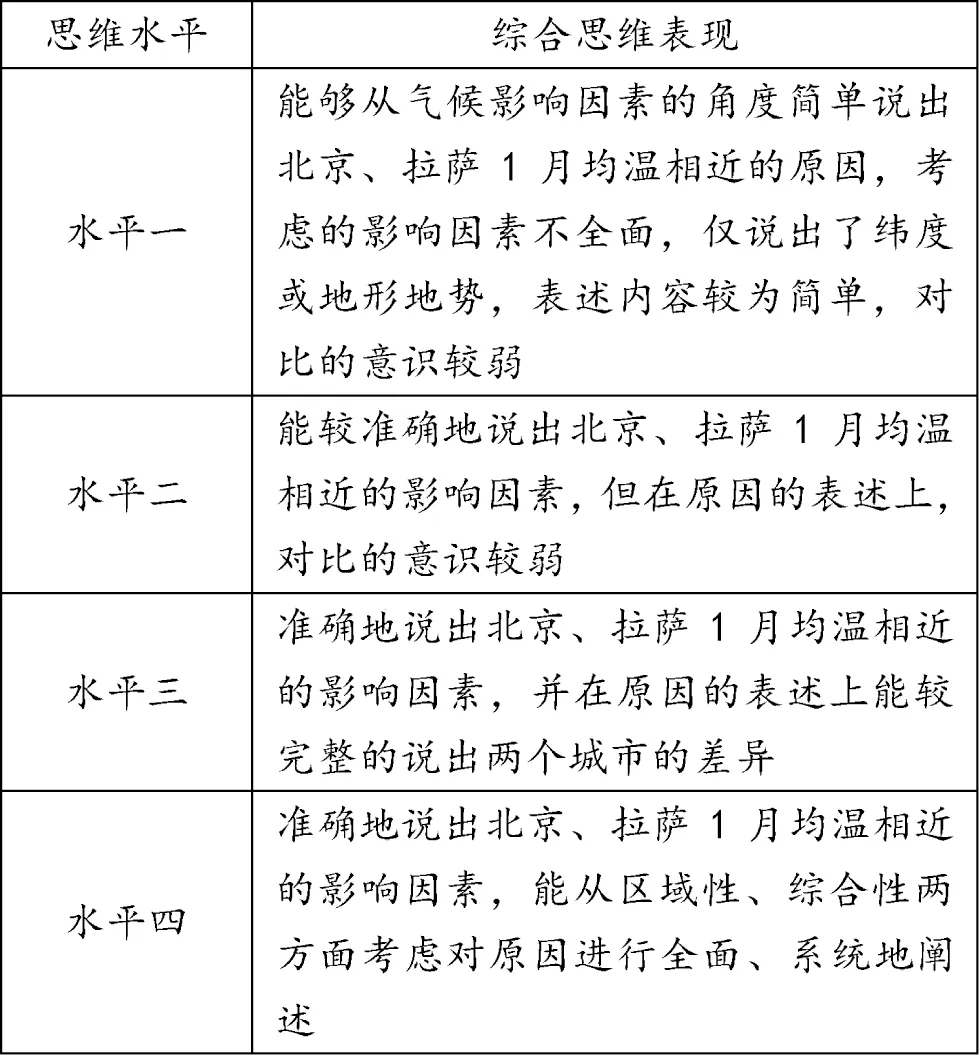

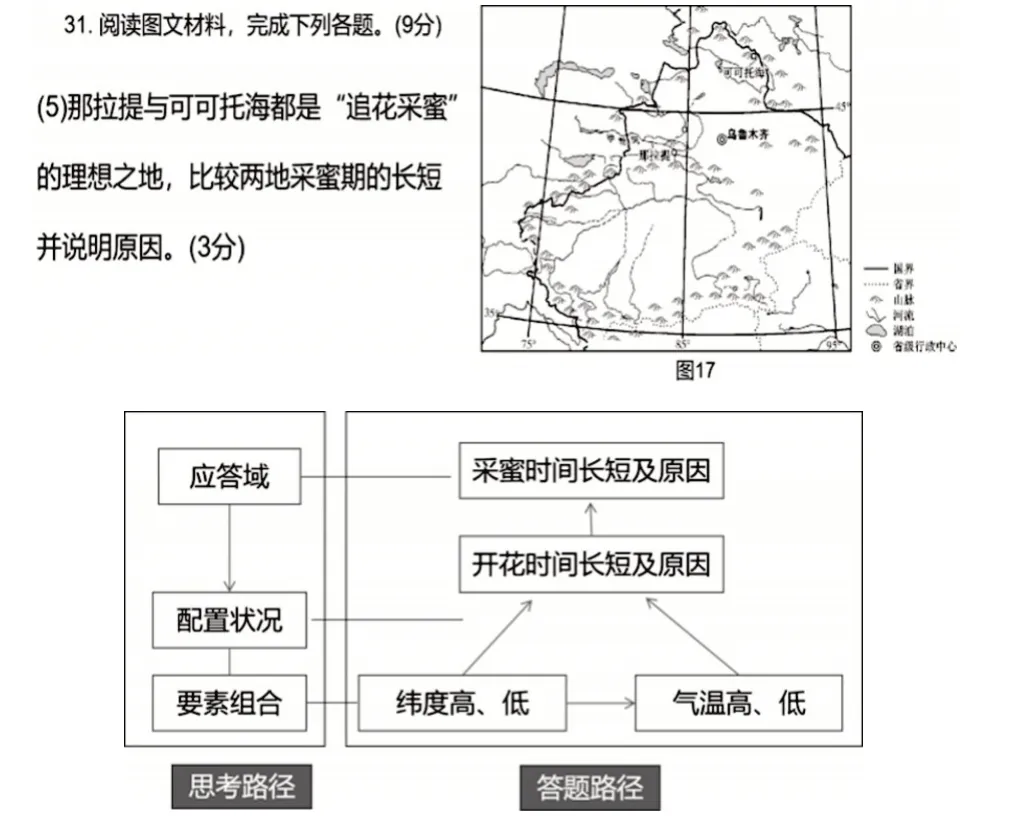

(三)建构解题思路

习题演练是检验学生复习成果的有效途径,但思维的评价则无法仅通过纸笔测试的方式准确呈现,多数情况只能通过学生的答题情况进行推测,无法做到对学生综合思维路径的精准辅导,因此,运用思维可视化工具能及时反馈学生真正的思维过程。以2021年福建地理中考试卷中第31 题为例,引导学生绘制解题思路,由此,让学生认识到如何通过分析题干的关键信息,捕获答题方向,明确答题维度,运用综合思维的方法,组织建构答题的表述层次,进而实现迁移应用,综合思维落地。(图8)

图8