青山水库泄洪隧洞出口消力池研究

林荷节 ,屠兴刚 ,史 斌

(1·杭州市水库管理服务中心,浙江 杭州 311122;2·浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院),浙江 杭州 310017;3·浙江省河口海岸重点实验室,浙江 杭州 310017)

1 引 言

水工建筑物特别是泄水隧洞、溢洪道等泄水时,水流蕴含巨大的动能。为了便于与下游河道水流衔接,实现急流到缓流的过渡,需采用必要的消能设施以减小水流的动能。本工程为无压隧洞,隧洞段有2个弯道,水流出洞后经消力池调整进入电站尾水渠,流态较复杂。为验证出口消力池布置的合理性,通过水工模型试验对消力池进行对比研究,为设计提供技术依据,确保工程运行安全。

2 工程概况

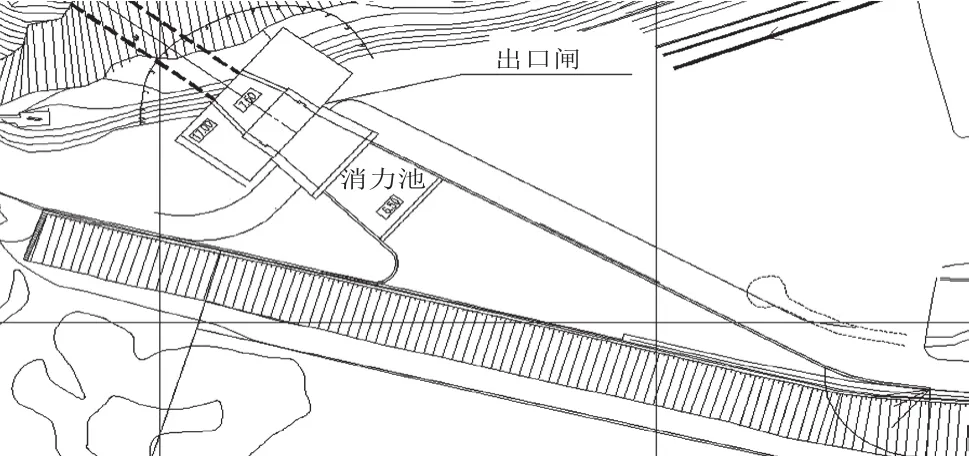

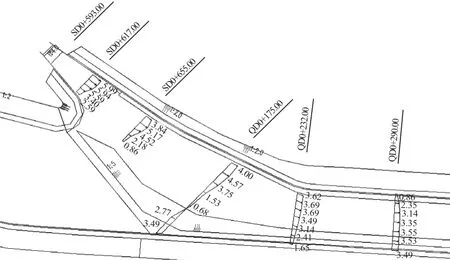

杭州市青山水库防洪能力提升工程(新建泄洪隧洞)位于杭州市临安区青山水库,库区位于东苕溪主干流南苕溪上,距临安中心城区约8 km,距杭州市区约40 km,工程平面布置见图1[1]。

图1 工程平面布置图

工程的主要任务是增加水库洪水前期泄洪能力,提升水库拦蓄能力,为洪水精细化调控奠定良好基础,并适当兼顾生态、景观等需求。工程主要建设内容包括进口闸、泄洪洞及出口闸。

进口闸孔口尺寸12 m,闸底高程16.00 m,设1道平板事故检修闸门和1道弧形工作闸门。隧洞长约583 m,进口高程16.00 m,出口高程7.50 m,进口渐变段纵坡为10.0%,其余洞段纵坡为1.1%。隧洞断面为城门洞型,衬后尺寸为8 m×9 m(宽×高),隧洞有2个弯道,弯道半径均为146 m。出口闸孔口尺寸8 m,闸底板高程7.50 m,距第二个弯道较近,弯道出口到闸出口约50 m。下游连接段接30 m长的C30F50混凝土消力池,两侧采用半重力挡墙与现状岸坡平顺连接。

为验证及改善泄洪隧洞出口消力池的效果,特对消力池尾坎进行不同形式的比较研究。

3 研究方法与模型制作

采用正态物理模型的方法进行研究,模型按重力相似准则设计,模型几何比尺Lr=50。上游模拟至隧洞进口闸前100 m,下游模拟至下游尾水渠与泄洪渠汇合口以下200 m。下游河道地形模拟至17.00 m高程处,设计模型全长约50 m,水库高约1.0 m,宽约18 m,下游河道高约0.3 m,宽2~6 m。其中闸室部位采用有机玻璃精制,上、下游地形严格按设计提供的图纸控制放样,采用断面板法,水泥砂浆抹面制作,并在相应位置布置水位测针。

4 原布置方案验证试验

原布置方案为扩散式消力池,扩散角约11°,消力池底板高程6.50 m,尾坎高程7.50 m。

图2 局部平面布置图

验证试验结果表明,设计工况(Q=364 m3/s)的下游河道为常水位10.0 m,尾水渠内水位约为12.0 m,此时水流出泄洪隧洞,消力池未能形成完整的淹没水跃,中间主流直接冲出消力池,消力坎顶流速为5.7~9.6 m/s,Fr=1.05~2.21,流速中间大、两侧小,分布不均匀。水流出消力池后,主流顺着左侧挡墙进入尾水渠,顶冲尾水渠右侧边坡,顶冲流速约5.5 m/s;小部分水流回向上游,形成大范围回流,水流流态极差,影响尾水渠护坡安全。水流流态见图3,流速分布见图4。

图3 原方案消力池、下游尾水渠流态图

图4 原方案消力池、下游尾水渠流速分布图 单位:m/s

5 修改方案试验研究

针对原布置方案存在的问题,修改方案主要从2个方面对原布置进行优化:①调整消力池底板及坎顶高程,降低水流出池流速;②增设二级消力池,改善电站尾水渠流态。

5.1 修改方案一

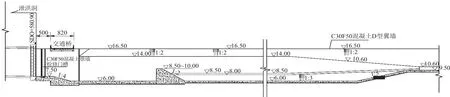

修改内容:一级消力池底高程由6.50 m降到6.00 m,尾坎顶高程由7.50 m增至9.50 m,其后接1:10的坡至二级消力池底高程6.00 m,剖面布置见图5。

图5 修改方案一剖面布置图

试验结果表明:设计工况(Q=364 m3/s)的下游河道为常水位,此时水流在一级消力池内形成临界水跃,消力池内流态较差,左右流速不均,主流集中在左侧,右侧则有回流。消力坎上断面流速为2.6~6.0 m/s,流速左侧大、右侧小,分布不均匀。水流出一级消力池后沿1:10斜坡向下,流速逐渐加大,在斜坡段形成大片急流区,并在斜坡末端发生二次水跃。主流集中在左侧挡墙附近,二级消力池内主流宽度约25 m,流速左侧大、右侧小,最大流速约4.6 m/s;出消力池后主流进入尾水渠,最大出池流速约3.6 m/s,小部分水流回向上游,形成大范围回流,水流流态仍不理想,护坡附近流速较大。水流流态见图6,流速分布见图7。

图6 修改方案一消力池、下游尾水渠流态图

图7 修改方案一消力池、下游尾水渠流速分布图 单位:m/s

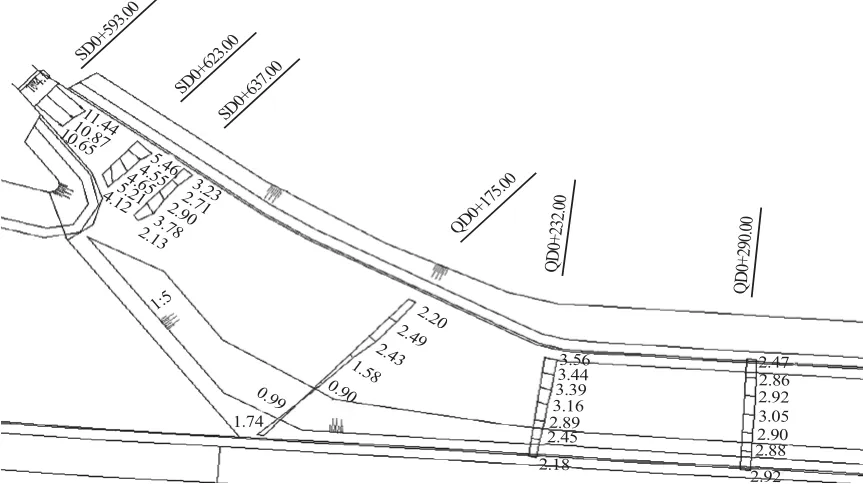

5.2 修改方案二(推荐方案)

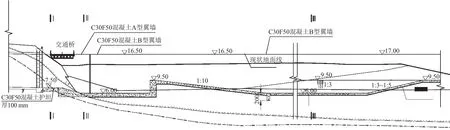

修改内容:一级消力池底高程6.00 m,尾坎顶高程由9.50 m改为8.50~10.00 m不等高斜坎,其后接1:2的坡至二级消力池底高程6.00 m,剖面布置见图8。

图8 推荐方案剖面布置图

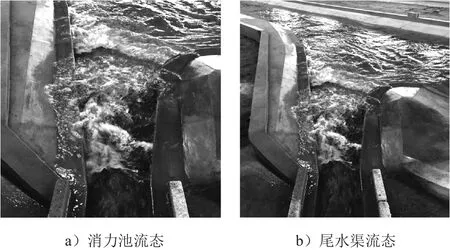

试验表明:设计工况(Q=364 m3/s)下游河道为常水位,水流进入一级消力池,在消力池斜坡底附近形成临界水跃。由于消力池尾坎左高右低,池内主流偏向及回流现象基本消失,消力池流态明显改善,实测坎上流速4.1~5.5 m/s,分布较为均匀,与修改方案的流速对比见表1。水流进入二级消力池后,主流基本位于消力池中部,无明显偏流。出消力池后主流进入尾水渠,最大出池流速约3.5 m/s,小部分水流回向上游,形成回流区。虽然隧洞与尾水渠存在夹角,但经过两级消力池和不等高斜坎的调整,水流可以较为均匀地进入尾水渠。水流流态见图9,流速分布见图10。

表1 不同布置方案流速对比表 单位:m/s

图9 推荐方案消力池、下游尾水渠流态图

图10 推荐方案消力池、下游尾水渠流速分布图 单位:m/s

6 结 语

青山水库泄洪道在平面布置上设置2段弯道,导致出洞水流直接冲出消力池,对尾水渠护坡冲击较大。通过水工模型试验研究,采用非常规不等高斜坎及增设二级消力池方案,能有效改善转弯隧洞出口消力池的水流流态及流速分布,为保障泄洪渠及下游河道的行洪安全提供技术依据,该成果可为类似工程提供参考。