川南经济区区域创新高质量发展研究

吴小云,史仕新,陈鹏宇,胡 艳

(内江师范学院 沱江流域高质量发展研究中心,四川 内江 641112)

一、引言

党的十九大报告指出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段[1]。新时代实施创新驱动高质量发展战略,立足“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念推动经济高质量发展。中国共产党四川省第十二次代表大会报告指出,深入贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党中央决策部署,深入实施创新驱动发展战略,推动新时代治蜀兴川再上新台阶[2]。在此背景下,地处成渝中南部的川南经济区应按照新时代发展理念、治蜀兴川再上新台阶要求和四川省构建“一干多支、五区协同”发展新格局的重要战略精神,创新拓展积极融入到成渝双城经济圈和区域协同创新高质量发展之中,极力推进区域协同创新高质量发展[3]。

川南经济区包括宜宾、泸州、自贡和内江四地市,2020年区域常住人口1447.3万人、占四川总人口的17.3%,GDP总量7883.7亿元、占四川总量的16.2%,是四川省人口密度较高、经济实力较强、创新力水平较高的区域,是四川省融入成渝地区双城经济圈建设的中腹区域,是高水平建设全省第二经济增长极,是四川沿江和南向开放的重要门户,是四川推动实施“一干多支、五区协同”发展新格局的重要区域,为此加快川南经济区协同创新高质量发展是大势所趋,是提升区域人们福祉所需。

中共十九大确立高质量发展成为我国今后发展的方向后,国内学者们关于区域创新高质量发展相关研究不断涌现,区域创新体系构建评价成为学术界理论研究领域的一大热点。在评价指标选取上,学者们选用了多样化的指标进行研究,基于创新过程视角(毛伟等,2020;青佩明、李兰等,2019)从创新主体、创新投入、成果转化、创新产出等选取指标研究[4-5];基于创新内容(王彤、赵武等,2020)从知识、技术、产业、服务、制度和文化创新等方面选取评价指标构建分析[6];基于创新力视角(高安刚等,2020;李馨等,2018)从经济动力、产业动力等选取指标研究[7-8];基于创新驱动要素的视角,杨新洪、李琳等(2017)对“创新驱动要素”理解的不同,指标选取存在着较大的差异进行研究[9]。

在评价方法与模型上,学者们采用了多样化的评价方法和模型进行研究,师博等(2018)运用权重赋值法和变异系数法,对我国1992—2016年省际经济高质量发展进行测度分析[10],丁任重(2020)权重赋值对成渝地区双城经济圈产业竞争力研究[11];刘干、郑思雨等(2018)运用熵值法对我国各省份经济高质量发展综合评价得分展开分析[12];对区域经济高质量发展(陈建斌等,2021;顾婧等,2020;马丁玲等,2018)采用主成分法和专家打分确定各层次指标得分展开研究[13-14]。

鉴于此,学习和参考学者们研究理论与方法,本文基于新时代中国特色社会主义新发展理念中的创新发展视角,结合四川省构建“一干多支、五区协同”发展战略,探寻区域创新高质量发展内涵与本质的基础上,而设立川南经济区2017—2020年投入产出两大类评价指标,并采用权重赋值和变异系数法对川南经济区创新高质量发展进行趋势发展分析研究。

二、区域创新高质量发展的内涵

在新时代创新驱动高质量发展背景下,川南经济区区域创新高质量发展应体现“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念精髓精神,区域创新发展的基本内涵是要通过协同创新高质量发展,构建以创新为主要支撑的发展体系、模式和新格局[15-16],促进生产要素优化配置和提升区域的综合竞争力[17-19]。川南经济区区域实施协同一体化的发展战略,坚持区域开放合作整体发展观念,在区域创新定位、基础设施共建、成果转化、教育培训、创新服务等多方面进行协同创新发展,实现合作共赢[20]。区域创新高质量发展的本质是区域内各城市之间产业发展、社会服务等多方面形成关联互动、分工协作、统筹协调的关系格局,彼此经济社会联系不断增强,实现一体化发展[21-23]。

新时代区域创新高质量发展要坚持改革创新发展,坚定不移全面深化改革,充分发挥市场配置资源的决定性作用,更好发挥政府作用,加快构建更加完善更富效率的体制机制,加快形成统一开放、竞争有序的市场体系,大力促进各类要素合理流动和高效集聚[24-25]。坚持全方位创新,深入实施创新驱动发展战略,拓展新空间、培育新动能、塑造新优势,加快建设现代化经济体系,注重防范化解重大风险,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

三、川南经济区创新高质量发展评价指标体系

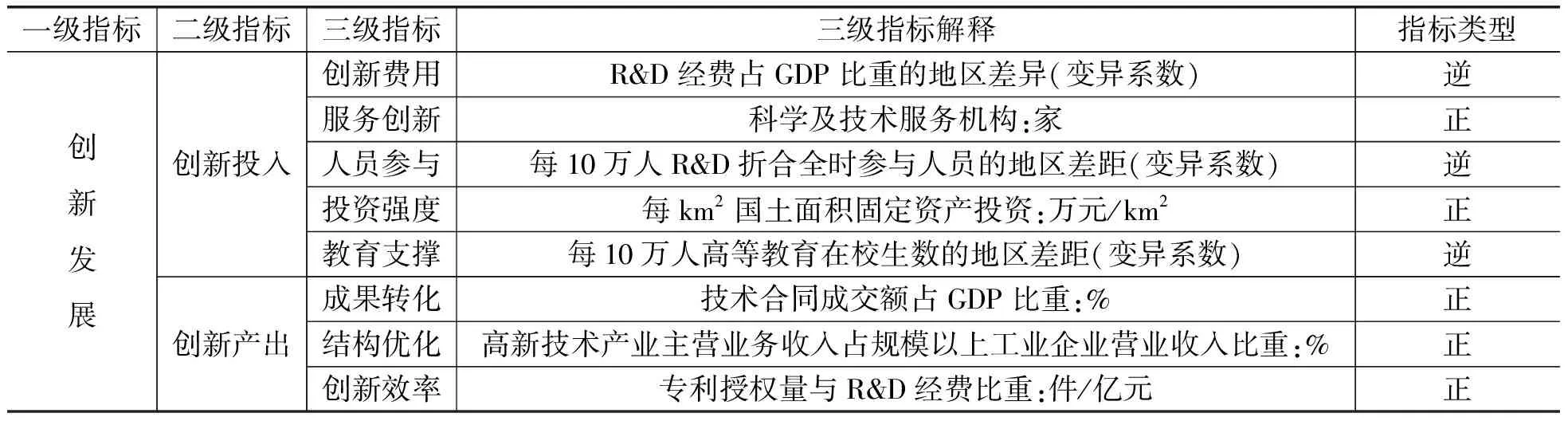

(一)创新高质量发展评价指标体系

基于区域创新高质量发展的内涵特征和本质要求,遵循客观性、全面性、代表性、数据可获取性的原则,在总结相关研究的基础上,从川南经济区的创新高质量发展实际情况出发构建评价指标体系。在评价指标体系的构建中以创新发展作为一级指标,下设创新投入与创新产出2个二级指标,其中创新投入的二级指标由创新费用、服务创新、人员参与、投资强度、教育支撑等5个三级指标构成;创新产出由成果转化、结构优化、创新效率等3个三级指标构成,且三级指标大都采用两个相关指标相比较而设置,具体如下表1所示。

表1 区域创新高质量发展评价指标体系

二级指标虽只是设置了投入和产出两大类评价指标,但随后支撑的三级指标实质涵盖了川南经济区的经济总量、R&D经费和折合全时参与人员、科研服务机构、固定资产投资、高校在校生人数、技术合同数、高新技术产业主营业务收入、规模以上工业企业营业收入、专利授权等10余项统计指标,如上表1三级指标解释列的指标信息解释。

(二)评价模型与方法

模型评价涉及指标的无量纲化、赋权和信息集结等三个评价过程,各阶段评价选择的方法如下。

1.指标无量纲化

为了消除各指标量纲和量级的差异,实现各个指标的可加性,首先进行指标的无量纲化处理。为了便于观察评价对象的纵向变化趋势,采用以2017年数值为基期值的无量纲化方法。具体如下:

式中,xj(tk)为指标j在tk年的原始值;Xj(2017)为指标j在2017年的原始值;xj(tk)指标j在tk年的无量纲化值。

2.指标赋值权重

为了科学评价创新发展,采用专家群策赋值权重的方法,对创新发展一级指标下的二三级指标赋值权重。专家赋值权重二级指标创新投入类(52.7%),其中三级指标创新费用(13.3%)、服务创新(8.7%)、人员参与(12.3%)、投资强度(9.1%)、教育支撑(9.3%);专家赋值权重二级指标创新产出(47.3%),其中三级指标成果转化(15.1%)、结构优化(17.9%)、创新效率(14.3%)。

3.信息集结

采用线性加权综合法将权重和指标值进行集结得到综合指数,计算公式如下:

S(tk)=100∑(xj(tk)×wj)

式中,wj为指标j的权重,s(tk)为评价对象在tk年的综合指数。

(三)数据来源

数据主要来源于2018—2021年《四川省统计年鉴》《内江市统计年鉴》《自贡市统计年鉴》《泸州市统计年鉴》《宜宾市统计年鉴》,和川南四市近年的国民经济和社会发展统计公报以及四川省科技厅等官方发布的统计数据[26]。数据涵盖2017—2020年,个别指标缺失部分年份数据,根据官方发布的增长率或年平均增长率计算补齐。

四、川南经济区区域创新发展评价分析

(一)创新高质量发展总指数趋势判断

通过建模综合数据分析知,2017—2020年川南经济区区域创新高质量发展指数,以2017年作为基数比较,2018—2020年分别达到105.8、120.3、154.9,2018—2020年分别提高了5.8、20.3和54.9个百分点,总体呈现出逐年增长的态势,总体向好发展。

(二)创新高质量发展投入与产出指数趋势判断

进一步分析川南经济区区域创新投入与产出指数趋势变化情况如图1所示,川南经济区区域创新投入指数2017—2020年呈现出逐年的增长态势,2020年比2017年增长了88.0,年均增长22.0;而区域创新产出2017—2020年呈现出折线增长态势,2020年比2017年增长了18.7,年均增长4.67。创新投入指数总体高于创新产出指数,说明川南经济区区域创新产出与创新投入比较,产出效应还未得到充分释放。

图1 川南经济区区域创新高质量发展投入与产出指数变化情况

(三)创新高质量发展分项指标分析

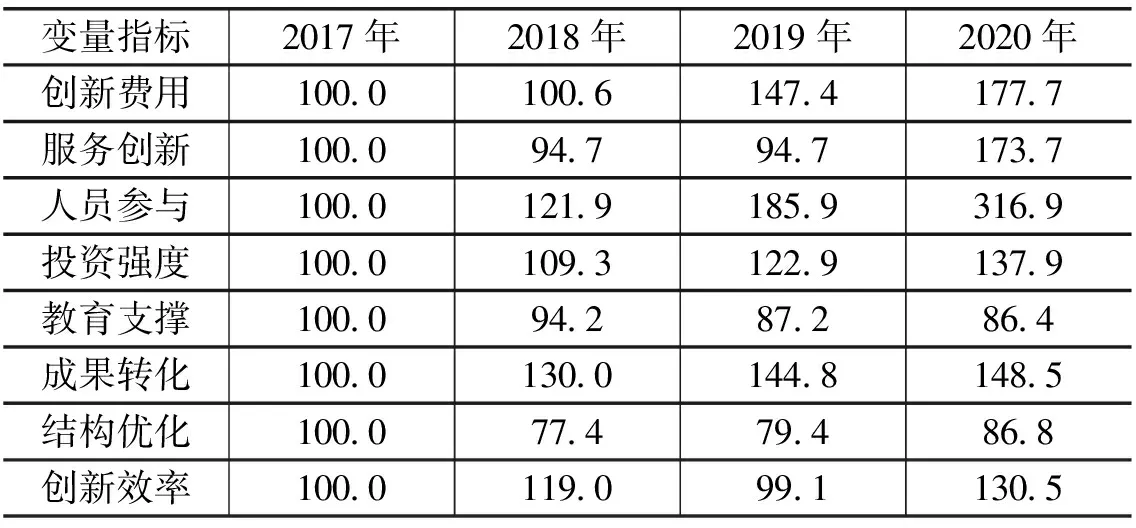

从三级分项指标看,川南经济区区域协同创新的三级分项指数变化各异,具体如下表2所示,在8项三级评价指标中,有4项成逐年增长趋势,有3项属折线增长态势,有1项即教育支撑成逐年下降趋势。

表2 川南经济区区域创新高质量发展分项评价发展指数

从创新费用指标看,2020年创新费用指数为177.7,较2017年提高了77.7,说明川南经济区的R&D经费占GDP比重的差距在逐渐缩小,川南四市的R&D经费近年投入增大助推了川南经济区创新发展指数增长。

从服务创新指标看,2020年服务创新指数达到173.7,较2017年增长了73.7,主要原因是宜宾市2020年政府引导加大了创新服务机构的支持建设,该市创新服务机构数从2019年的7家增长到2020年的15家,其它三市也增长了少量的创新服务机构数,从而拉动了服务创新指数大幅提高。

从人员参与指标看,2020年人员参与指数达到316.9,较2017年增长了216.9,总体呈逐年高增状态,原因在于川南四市近4年均加大了R&D折合全时参与人员的参与区域创新发展建设。

从投资强度指标看,2020年指标指数达到137.9,比2017年增长了37.9,原因在于川南经济区四市近4年固定资产投资呈现逐年平稳增长,带动该指标指数也随之呈现平稳增长。

从教育支撑指标看,2020年区域教育支撑指数为86.4,比2017年下降了13.6,指数呈逐年下降趋势,原因在于2017—2020年川南经济区各市高校在校生人数变化差距拉大,例如2020年在校生人数最多的泸州市62803人较最少的宜宾市34540人相差达到28263人。

从成果转化指标来看,2020年成果转化指数为148.5,较2017年提高了48.5。说明川南经济区的成果转化趋势良好,原因在于技术合同成交额占GDP比重由2017年的0.19%提高到了2020年的0.29%,助推了区域创新发展总指数的增长。

从结构优化指标看,2020年结构优化指标的指标值为86.8,较2017年下降了13.2,下降幅度较大。2020年川南经济区规模以上工业企业营业收入为8229.3亿元,较2017年增长了1484.1亿元,但同时2020年川南经济区高新技术产业主营业务收入为1447.9亿元,较2017年增长了79.9亿元。2017—2020年高新技术产业主营业务收入的增长较慢是结构优化指标指数降低的主要原因。

从创新效率指标看,2020年创新效率的指标值为130.5,较2017年增长30.5。但是2019年较2017年下降了0.9,创新效率呈现起伏增长状态,这主要是因为自贡市2019年的专利授权量出现下降,由2018年的1458件降低到了2019年的1166件。

五、提升川南经济区区域创新发展的对策建议

为推动川南经济区区域创新高质量发展,提升区域协同创新整体实力和竞争力,在新常态发展下,川南经济区区域创新高质量发展需体现新发展理念,迫切需要发展创新动力源支撑,摆脱旧有发展模式的束缚,提出以下对策建议。

(一)抢抓创新发展机遇

围绕治蜀兴川再上新台阶要求,提升川南经济区区域创新实力,加快提高区域经济外向度和社会开放水平,融入新时期西部大开发建设,承接国际产业转移、参与全球产业分工,全面提高对内对外开放。加快融入成渝地区双城经济圈建设等国家战略,打造川南经济区创新产业带,极力补齐成渝地区中部及南翼区域创新力发展低的落差,融入推进成渝经济合作发展,发展创新先进制造业和战略性新兴产业;扩大对外贸易规模;坚持用开放合作拓展发展空间,参与建设西部内陆开放的前沿区。同时,川南经济区要借新时期西部大开发、“一带一路”建设和构建新发展格局的有利契机,大力加强协调联动,共同研究制定川南经济区区域产业发展规划,联合开展招商引资,扩大对外开放,积极承接东部沿海地区和成渝两大核心城市的产业转移,创新促进产业做大做强发展。

(二)强化区域合作交流

深入贯彻四川省“一干多支、五区协同”发展战略,宜宾—泸州组团建设川南省域经济副中心、川南经济区一体化和内自同城化发展,高水平建设全省第二经济增长极。推进川南经济区政企学等各界互通的交流合作。政府层面川南四市进一步建立健全川南经济区创新发展联席会议制度,定期召开区域创新发展动力工作会议,组织研究川南经济区创新重大发展战略,审议相关合作发展规划。构建常态化沟通对接机制,组织研究和推动区域合作创新的重大改革、重大项目、重大工作,协调创新重大产业的布局,强有力的协调建立川南经济区创新产业的错位发展。四市抱紧成团研究川南经济区创新特色,构建川南经济区创新产业园,打造成渝双城经济圈南翼承接产业转移的创新集中区,积极融入成渝双城经济圈建设。企事业层面进一步创新拓展合作交流,多举办行业交流研讨会议、重大实验室共建共享、科技成果转化探讨等。政企学联动形成经济区内外多层次、各行业、多形式的交流协作,不断拓展区域合作深度和广度。

(三)提升创新平台建设

川南经济区四市以政府引导企事业参与为主,加强重大实验室建设提升创新平台发展,促使川南经济区传统优势的酒业、盐业等创新拓展延伸产业链发展,新型的装备制造、造汽车汽配、新材料等提速增效发展。围绕西部(重庆)科学城、西部(成都)科学城、两江协同创新区、绵阳科技城等重点创新平台,加强与其协作配套,联合在川南地区规划和建设具有一定影响力的科技创新中心。努力补齐川南经济区国家级创新平台少的短板,建设成渝重大科技成果转化中心。建立以需求为导向、以企业为主体的产学研一体化创新体制,鼓励各类企业在川南地区设立科技创新研发中心,支持区域内高校组建创新联盟。加强川南经济区创新开放合作,打造协同创新共同体,强化R&D经费投入,川南四市联合创建国家自主创新示范园区、科技成果转移转化示范区等创新载体,在特色优势领域争取布局建设国家级创新平台。

(四)升级创新主体技术

川南经济区区域产业发展的技术水平还不高,尤其是有自主创新能力的高新技术支柱产业还较为缺乏,通过引进技术、人才和开展产业协作等方式,发展一批高新技术产业,并对传统酒业、盐业进行技术改造,推进装备制造、造汽车汽配、新材料产业结构转型升级,提升区域产业主体的技术实力。实施供给侧结构改革,加强技术创新和技术改造,建立健全企业主导研发转化的创新机制,深化科技体制改革,加大科技成果转化力度,实施创新驱动发展战略,促进区域之间科技与经济紧密结合。

(五)拓展创新人才培养

川南四市应深入实施科技人才培养计划,开展科技创新领军人才、杰出青年科技人才、青年科技创新团队等人才培养。完善人才激励政策,充分激发各类人才创新活力,提升发展现代职业教育,集聚一大批高素质应用型创新性人才。政府引导支持内江师范学院、宜宾学院等一批应用型本科高校申硕,高职类学校规模化创新人才培养发展。深入推进川南城经济区大众创业万众创新,促进西部地区创新创业高质量发展。

(六)加强创新投入建设

在基础设施建设方面,大力推进川南经济区道路、港口、航空、通讯等基础设施建设,实现川南经济区基础设施互联互通,在区域内形成1小时直达圈,对外融入成渝双核形成2小时互通交通圈,缩短时间空间距离。在产业园区建设方面,川南四市联合探索产业园区发展新模式,打破行政壁垒加大创新园区建设,通过推进产业园区跨区域共建共享,建设产业协同创新发展示范园区,加快形成优势互补、资源共享的产业协同创新发展体系。