军民深度协同对企业关键核心技术突破的影响

孙磊华,何海燕,常晓涵,袁 伟

(北京理工大学 管理与经济学院,北京 100081)

0 引言

军民深度协同是我国统筹经济建设与国防建设协调发展的重要手段。在当前大国战略博弈加剧、以美国为首的西方发达国家加紧对我国关键核心技术“卡脖子”以及军民技术边界愈加模糊的复杂背景下,军民深度协同可实现关键核心技术突破的逻辑在于,其可通过军民创新体系深度融合、资源高效整合、成果共用共享、主体互动协同[1],盘活军地科技创新资源并提升军民协同攻关能力,以新型举国体制优势破解制约大国博弈战略能力的军民共性关键核心技术。同时,企业是技术创新的重要主体,因而系统分析军民深度协同对军民协同企业关键核心技术突破的影响及作用机制与作用情境等,具有重要理论价值和现实意义。

从已有研究看,军民协同相关问题历来备受关注。早期文献主要总结了美、英、日等发达国家军民科技协同的经验[2],大多从实践和理论层面探讨国家军民深度协同政策制度设计[3]与理论机理[4-5]。近期文献开始从宏观和微观层面探讨军民深度协同的影响因素、经济后果及作用机理。例如,在国家层面,相关文献评估我国军民协同发展水平[6]、军民协同政策[7]、军民科技创新合作网络结构与演化[8],以及不同模式技术融合壁垒对军民技术协同策略的差异化影响[9];在产业层面,已有文献研究军民产业技术协同创新能力的影响因素[10],发现军民协同嵌入产业网络能够提升其创新绩效[11];基于高校视角,已有文献研究军民协同背景下高校国防科技人才培养与高校军民协同科研创新的影响因素[12-13];基于微观企业视角,相关研究实证分析民参军知识转移与技术转移的影响因素[14]。现有关于关键核心技术突破的研究大多关注概念特征(胡旭博,原长弘,2022)、遴选识别[15]、发展态势(郑思佳等,2021)、体制路径[16]及相关案例分析[17]。囿于数据可得性、保密性等,实证研究军民深度协同对企业关键核心技术突破的影响及内在机理的文献相对匮乏。

2016年,中共中央、国务院、中央军委印发《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》(以下简称《意见》)这一统筹推进经济建设和国防建设的纲领性文件,明确新形势下军民协同发展的总体思路、重点任务和政策措施,提出要“加强科技领域统筹,着力提高军民协同创新能力,开展联合攻关,加强基础技术、前沿技术、关键技术研究”。这一政策提供了一个外生冲击,为通过构建双重差分模型识别军民深度协同对企业关键核心技术突破的影响提供了绝佳的研究机会。

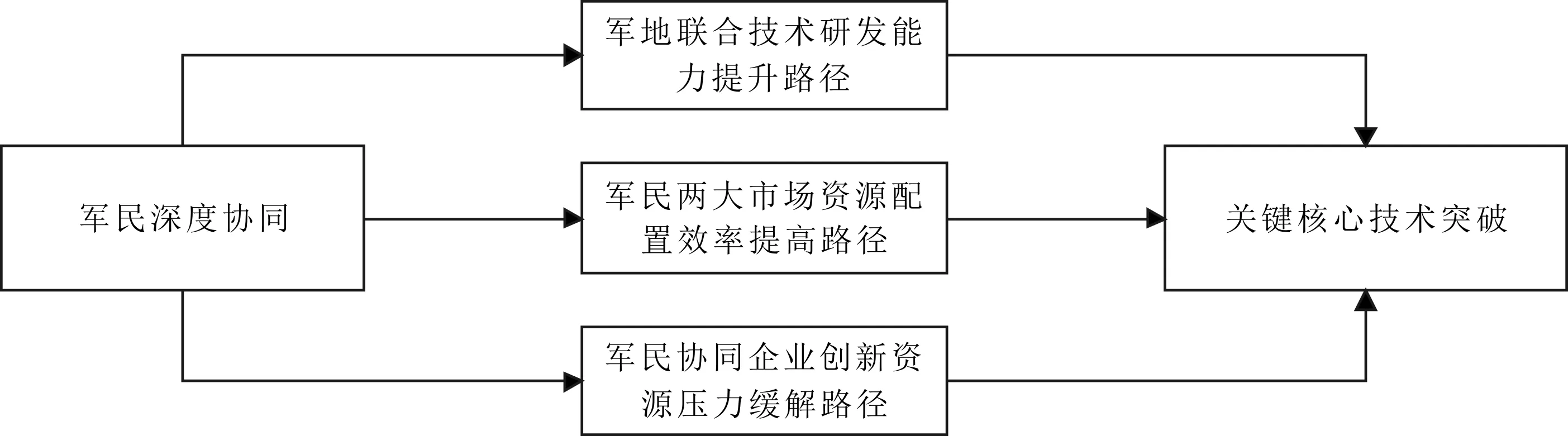

基于此,本文以《意见》实施的准自然实验为切入点,利用双重差分法考察军民深度协同对军民协同企业关键核心技术突破的影响,从军地联合技术研发、军民两大市场资源配置与军民协同企业创新资源压力3个维度,系统分析其作用机制,并将样本企业划分为军转民企业与民参军企业,以探讨上述关系的作用情境。

本文可能的贡献在于:第一,构建军民深度协同突破关键核心技术的分析框架。基于系统科学理论,分析军民深度协同如何系统影响企业关键核心技术突破这一问题,并提出技术研发—市场配置—政策支持的“三轮驱动”机制,以丰富上述细分研究领域的理论框架,加深对发挥新型举国体制优势,整合军地力量突破“卡脖子”问题的理解。第二,从微观企业视角,检验相关战略政策实施效果,以期丰富宏观战略与微观企业行为关系研究。从军民深度协同视角考察关键核心技术突破,以期丰富关键核心技术突破影响因素研究,拓展军民协同相关经济后果研究。第三,通过实证研究提供军民深度协同战略影响关键核心技术突破的微观证据,揭示其内在作用路径,有助于决策者制定政策,对军民协同发展战略后续部署具有重要参考价值。

1 理论分析与研究假设

1.1 军民深度协同与企业关键核心技术突破

新中国成立以来,受不同历史时期经济发展水平与国防建设重点的影响,我国逐步形成经济建设与国防建设相对隔离、各自运行的军地“二元结构”。随着科技迅猛发展,国家战略竞争力、经济实力、国防实力耦合度越来越高,军用技术和民用技术边界愈发模糊,传统二元结构弊端凸显,既阻碍了通用性强且先进的军事技术与民用技术向对方领域拓展,又限制了军民协同突破关键技术的潜力,不仅不利于经济与国防实力同步提升,而且易造成重复建设、效能低下等问题。

以《意见》发布实施为标志,我国进一步把国防和军队建设融入经济社会发展体系,把经济布局调整同国防布局完善有机结合,尤其在科技领域,积极开展关键核心技术联合攻关,促进军民协同创新能力同步提升。

基于系统科学理论视角,国防创新体系与民用创新体系可看作国家创新体系的两大子系统。初期,国防科技创新在相对独立或者封闭的体系内运行,与民用科技创新的联系并不紧密[3]。根据热力学第二定律,若国家创新体系中,经济与国防两大子系统相互封闭,其将各自朝着熵增(无序)方向变化。随着相关战略调整,国防创新体系与民用创新体系间的紧密程度不断提升。根据协同学理论,若两大子系统间实现协同,包括相互协调和合作或同步联合作用及集体行为,则能够创造出1+1>2的效果[18]。军民深度协同能够有效推动军民创新体系深度融合、资源高效整合、成果共用共享、主体互动协同[1],盘活军地科技创新资源,实现科技创新投入产出效能最大化,进而提升军地联合技术研发能力、军民两大市场资源配置效率,缓解军民协同企业创新资源压力,帮助协同企业关键核心技术突破“卡脖子”难题。基于此,本文提出以下假设:

H1:军民深度协同有助于关键核心技术突破。

1.2 军地联合技术研发能力提升路径

军民深度协同从技术资源共用共享、军民联合研发攻关两个方面提高协同企业技术研发水平,进而助力其突破关键核心技术。一方面,通过军民深度协同,军地双方可以接触到新的技术领域,获取、改造与应用共通性技术资源[10]。在军民深度协同稳步推进过程中,可预见军民两大系统间将迎来技术转移高峰。军民协同企业有机会接触并获取更多系统外的先进技术,并将其改造应用于自身。在此过程中,可能通过集成创新大幅提升协同企业技术研发水平[14],进而有助于关键核心技术突破。另一方面,军地双方以突破关键核心技术为目标,联合开展技术研发攻关。军民深度协同创新远不只是军民技术转移,而是针对同一目标在同一创新平台上进行联合创新[1],促使军民协同企业研发能力进一步提升,极有可能在协同攻关过程中突破“卡脖子”关键核心技术。基于此,本文提出以下假设:

H2:军民深度协同通过提升军地联合技术研发能力助力关键核心技术突破。

1.3 军民两大市场资源配置效率提升路径

市场机制也被称为“看不见的手”,其依据理性人假设运行,在当前我国经济制度中发挥主导作用。军民相关政策需要发挥市场作用,激发军民两大市场活力,优化军地资源配置。军民深度协同意味着军民协同企业将同时拥有军民两大市场,能够在军民两大市场中按照获利情况配置资源[5,19]。从动机上看,更高的获利能够激励军民协同企业扩大经营范围与规模、开发产品[5],更有动力进行协同创新,突破一系列关键核心技术;从能力上看,更高的获利能够为军民协同企业协同创新提供可持续的资金支持[19],助推其突破制约,进一步解决“卡脖子”关键核心技术难题。基于此,本文提出以下假设:

H3:军民深度协同将通过提高军民两大市场资源配置效率助力关键核心技术突破。

1.4 军民协同企业创新资源压力缓解路径

军民深度协同通过增加协同企业可获取的政策支持等方式缓解创新资源压力,助推其突破关键核心技术。统筹经济和国防建设融合发展是我国立足总体国家安全观,着眼国家安全和发展战略全局的重大战略选择。除借此推动经济高质量发展外,其战略目的更多聚焦于提升国防实力、维护国家安全方面。因此,军民协同企业更有可能获得如研发补助等政策性支持[20]。相关研究表明,政府干预能够解决市场自身力量无法解决的系统问题[21]。例如,研发补助等政策性支持能够缓解企业创新面临的资源约束,降低企业创新活动的边际成本,分散企业创新活动风险[22]。军民协同战略实施后,一方面,军民协同企业能够获得财税金融、创新补助等政策支持,缓解军民协同创新突破关键核心技术的资金压力[20];另一方面,政府致力于推动建立一批军民结合、产学研一体化科技协同创新平台[23],这将极大地降低协同企业创新活动成本,有利于企业开展关键核心技术攻关。基于此,本文提出以下假设:

H4:军民深度协同通过缓解企业创新资源压力助力关键核心技术突破。

综上,本文构建理论模型,如图1所示。

图1 理论概念模型Fig.1 Theoretical research model

2 研究设计

2.1 数据来源与处理

本文以政策批准与实施为实验时间,其批准时间为2016年3月,印发实施时间为2016年7月,因而选取2016—2019年军民协同类上市公司为实验组。为确保实验事件发生前后的时间区一致,以2012—2019年为样本区间,研究对象为沪深A股上市公司。参考既有研究的固定做法,剔除金融类、ST、*ST类上市企业及核心变量缺失样本,最终获得基于发明专利的2 712个样本,基于专利引用数据的11 654个样本。为消除异常值的影响,本文对所有连续变量进行上下1%缩尾处理。本文核心变量数据均来自国泰安(CSMAR)数据库,其中,技术研发(R&D)数据是在国泰安创新数据的基础上,由董事会报告中披露的研发数据补充获得,使用Stata15.1对数据进行处理与回归分析。

2.2 模型设定与变量说明

利用基于准自然实验的双重差分模型(DID)可以有效估计政策实施效果,并能够利用两次差分缓解政策外其它因素对估计结果的干扰。为识别军民深度协同对关键核心技术突破的“净影响”,本文设定如下双重差分模型,如式(1)所示。

KCT1it+1/KCT2it+1=α0+α1Treatit+α2Postit+α3Treatit×Postit+αcControlit+λYear+λInd+εit

(1)

在基准模型(1)的基础上,进一步探究军民深度协同助力关键核心技术突破的技术研发、市场配置与政策支持等“三轮驱动”路径,根据温忠麟等[24]的研究成果,设定如下模型:

R&Dit/MLit/Subit=α0+α1Treatit+α2Postit+α3Treatit×Postit+αcControlit+λYear+λInd+εit

(2)

KCT1it+1/KCT2it+1=α0+α1Treatit+α2Postit+α3Treatit×Postit+α4R&Dit/MLit/Subit+αcControlit+λYear+λInd+εit

(3)

(1)关键核心技术变量组(KCT1/KCT2)为被解释变量。借鉴现有研究成果[25],本文从专利属性和专利影响范围两个维度,对关键核心技术加以度量。从专利属性维度看,现有研究普遍认为,相较于外观设计与实用新型专利,发明专利的科技含量与质量较高,故大多使用其度量突破性创新(高太山,柳卸林,2016)。本文使用发明专利数加1的自然对数度量关键核心技术(KCT1)。从专利影响范围维度看,专利被引证数代表专利在初创性与通用性方面的关键度,当专利属于关键核心专利时,其在技术研发领域中的开创性或通用性较强[26],因而专利被引频次提升。因此,借鉴已有研究成果[27],本文使用专利引用数加1的自然对数衡量关键核心技术(KCT2)。此外,从现实影响看,关键核心技术突破是全要素生产率提升的枢纽[28]。因此,在稳健性检验中,本文使用全要素生产率衡量关键核心技术。组内指标均为正指标,指标越大,表明企业关键核心技术越可能实现突破。

(2)军民协同虚拟变量(Treat)与《意见》实施虚拟变量(Post)的乘积(Treat *Post)为解释变量。其中,军民协同虚拟变量(Treat)是指当企业属于军民协同类企业时取值1,否则取值0;《意见》实施虚拟变量(Post)是指当样本所处年份为2016年及以后年份时取1,否则取0。交互项Treat*Post的系数α3能够刻画协同企业与非协同企业在《意见》实施前后突破关键核心技术的能力差异,若α3显著为正,则说明军民深度协同能够促进军民协同企业关键核心技术突破。

(3)企业技术研发(R&D)、市场资源配置(ML)与政府研发支持(Sub)为中介变量组。首先是技术研发路径,借鉴David等[29]的研究成果,以协同企业技术研发衡量企业技术合作,R&D为企业研发投入与营业收入之比。其次是市场配置路径,市场的重要作用在于配置资源且以盈利为目的,当产品毛利率提升时,说明企业资源配置效率提升。因此,借鉴Rumyantsev等[30]的研究方法,选择以产品毛利率衡量企业资源配置效率。再次是政策支持路径,借鉴杨洋等[22]的研究成果,以政府研发支持(Sub)作为政府对企业政策支持的代理变量,即当期收到政府研发补助金额加1的自然对数。组内指标均为正指标,指标越大,表明军民深度协同越有助于促进技术研发、市场配置与政策支持。

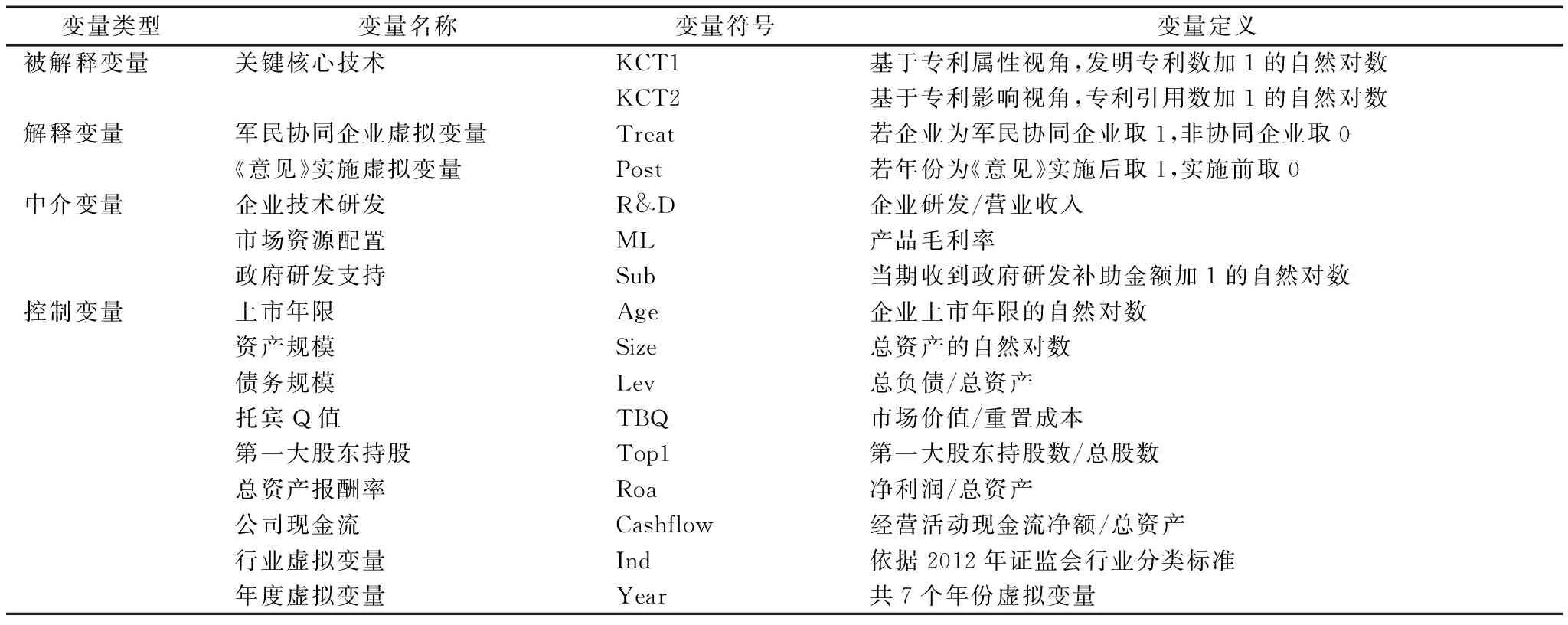

(4)Control为一组控制变量。为了尽可能克服遗漏变量的影响,借鉴相关研究的做法[31],本文控制上市年限(Age)、资产规模(Size)、债务规模(Lev)、成长性(TBQ)、第一大股东持股(Top1)、总资产报酬率(Roa)与现金流水平(Cashflow)等多个变量。同时,控制行业(Ind)与年度(Year)效应的影响。此外,考虑到军民深度协同对关键核心技术突破的影响可能存在滞后性,本文将关键核心技术变量组提前一期,即探究t期军民深度协同对突破t+1期关键核心技术的影响,变量定义与测度方法如表1所示。

表1 变量定义与说明Tab.1 Variable definitions and descriptions

3 实证结果分析

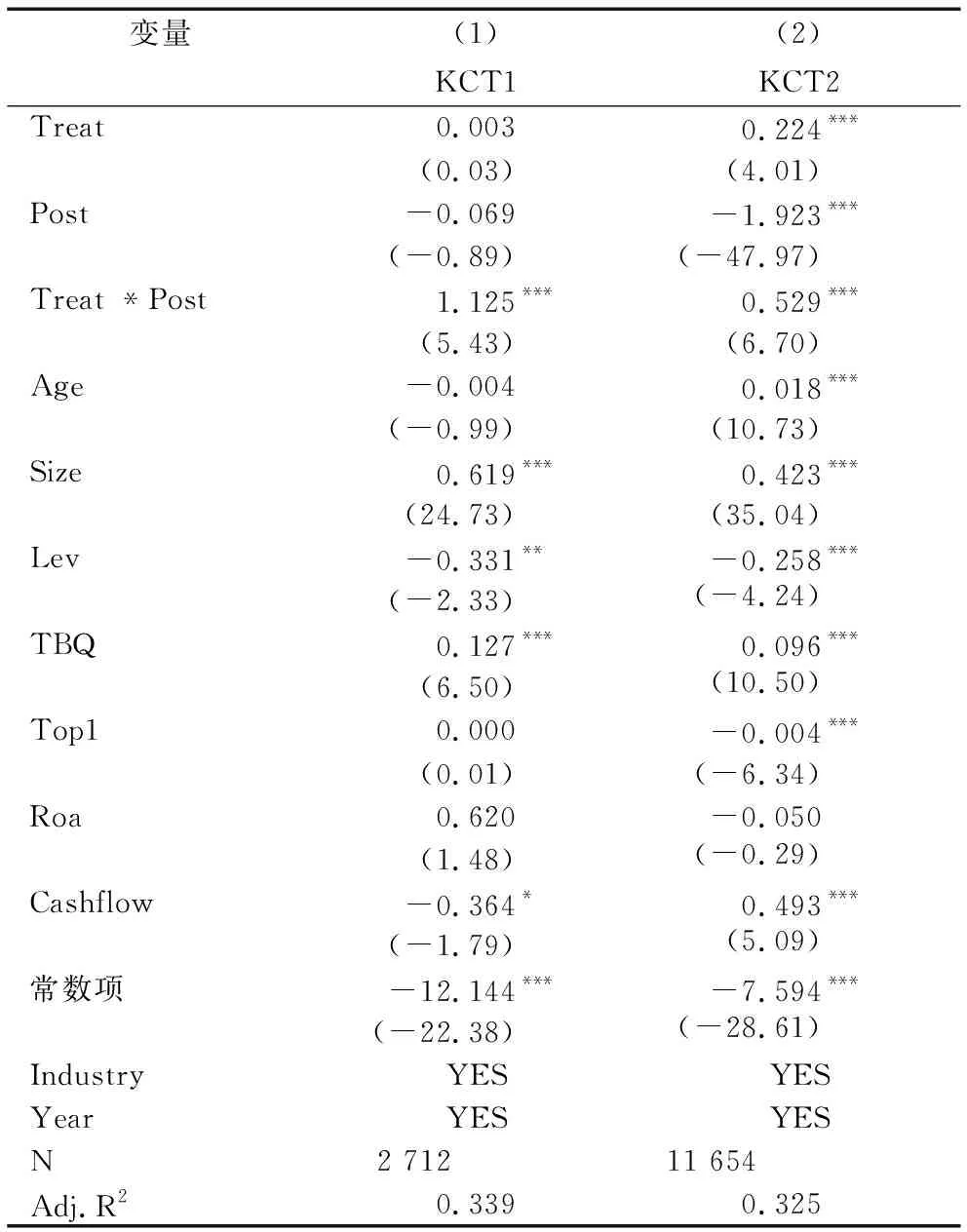

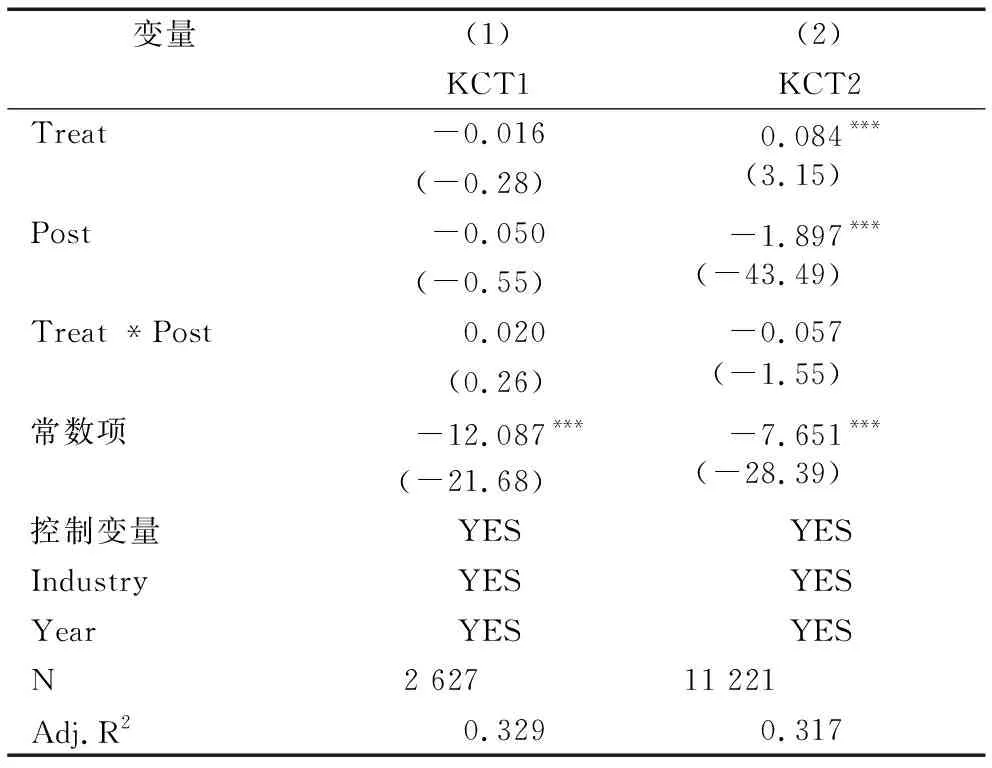

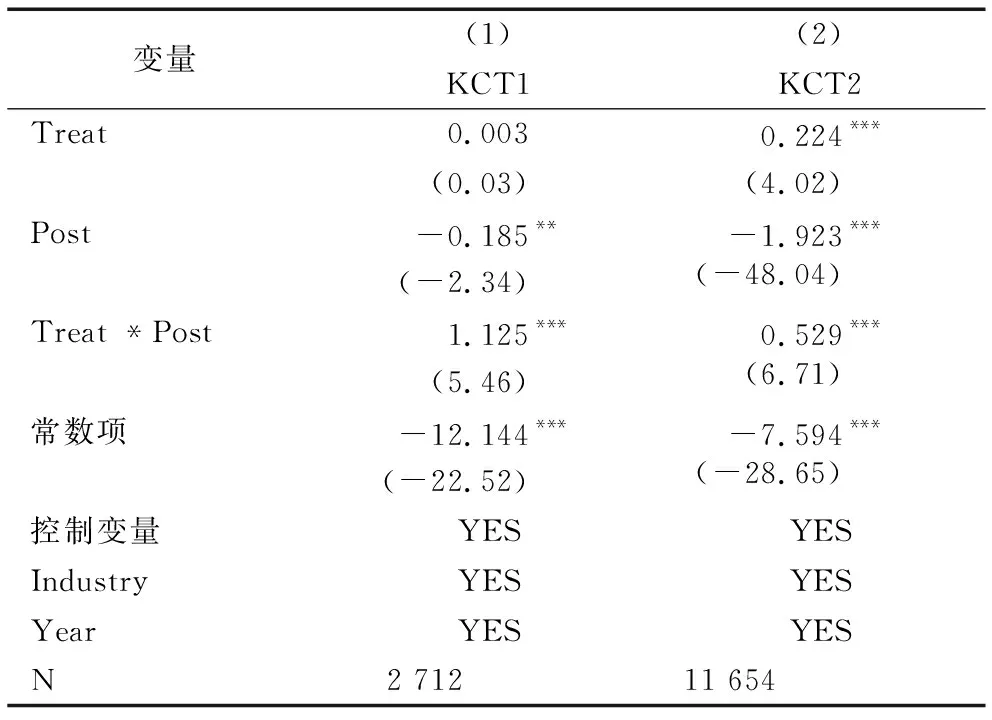

3.1 基准回归结果

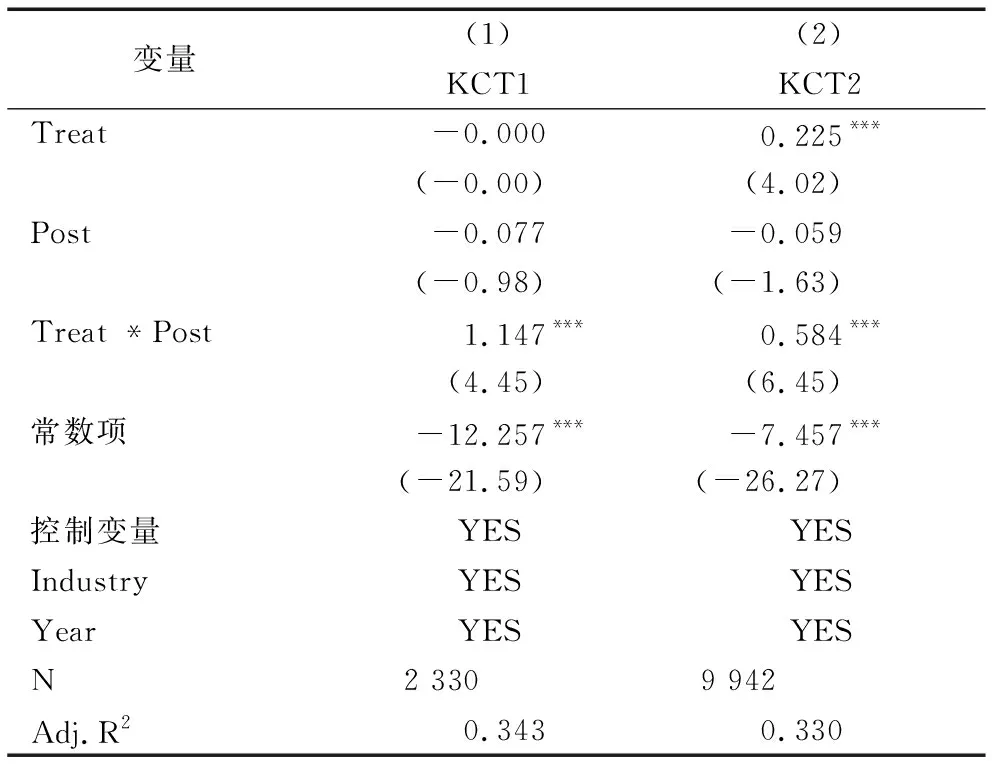

表2为基于模型(1)的基准回归结果。由表2列(1)与列(2)可见,Treat *Post对基于发明专利与专利引用衡量的关键核心技术突破的影响系数均在1%水平下显著为正,说明军民深度协同能够显著促进企业关键核心技术突破,由此验证本文假设H1。

表2 基准回归结果Tab.2 Basic regression results

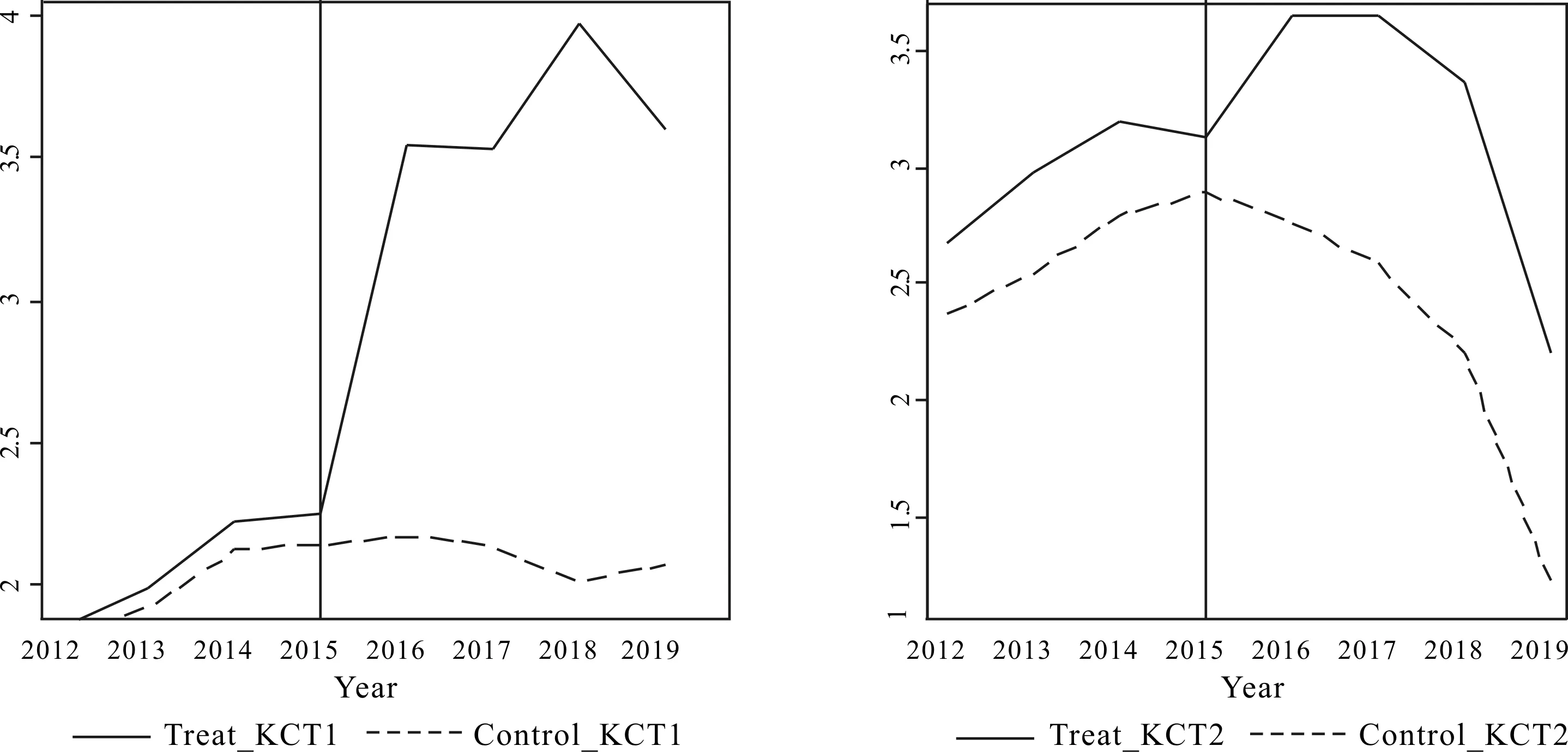

3.2 平行趋势检验

双重差分模型的潜在前提条件是军民协同企业与非协同企业在《意见》实施之前具有相同趋势。因此,本文检验军民协同企业与非协同企业关键核心技术突破(KCT1、KCT2)年度趋势分布,并以绘图形式直观呈现二者变化趋势。图2为军民协同企业与非协同企业平行趋势图,前者基于发明专利量,后者基于专利引用量,实线为军民协同企业年均关键核心技术突破水平,虚线为非协同企业年均关键核心技术突破水平。由图2可以看出,2012—2015年军民协同企业与非协同企业关键核心技术突破水平基本一致,2016-2019年军民协同企业关键核心技术突破水平显著超过非协同企业。由此,说明本文双重差分模型的平行趋势假定得到支持。

图2 军民协同企业与非军民协同企业平行趋势Fig.2 Parallel trend of military civilian collaborative enterprises and non-military civilian collaborative enterprises

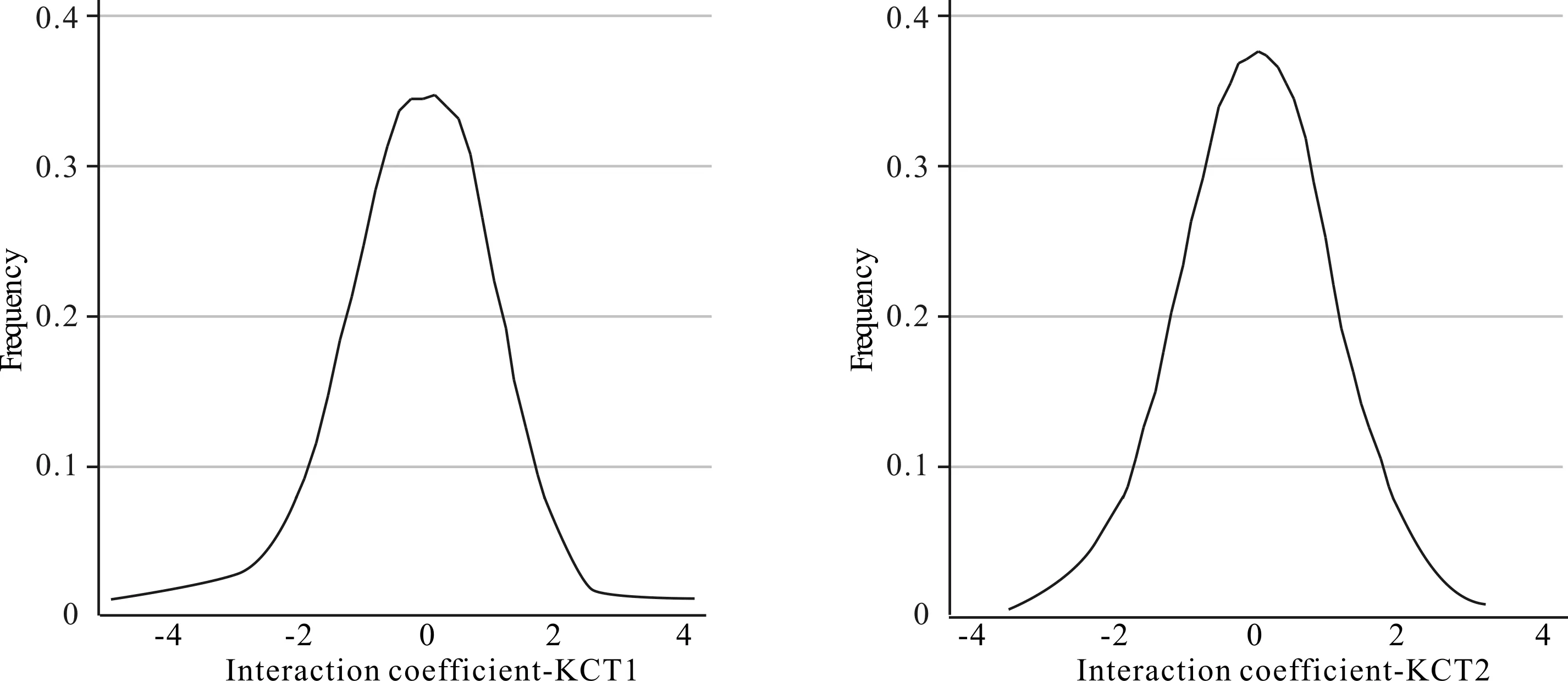

3.3 安慰剂检验

(1)构建虚拟处理组。为了确保研究结论的稳健性,本文通过构造虚拟处理组的方法进行安慰剂检验。第一,参考徐思等(2019)的研究成果,通过构建虚拟处理组检验作用对象的正确性。在基准回归中,军民协同企业关键核心技术突破情况能够充分反映政策实施的微观效果,因而将其作为处理组,以此分析军民深度协同对企业关键核心技术突破的影响。本文改变上述划分方法,只选取非军民协同企业并按照企业所在地是否属于融合重点省份作为分组标准,将所在地位于重点省份的企业作为虚拟处理组,其余企业作为控制组。考虑到数据可得性与保密等原因,此处融合重点省份的确定方法是根据各省份军工上市公司规模确定各省军工资源禀赋,若其高于年度全国中值水平则取1,否则取0。本文采取上述划分方法的原因在于,在非军民协同企业中,位于融合重点省份的企业更有可能受政策的影响。表3列(1)(2)结果显示,虚拟处理组与Post的交互项系数并未显著为负,这与基准回归结果不一致,侧面证明了基准回归结果的可靠性。第二,参考曹春方等(2020)的做法,随机打乱处理组和对照组,使政策对军民协同企业的冲击变得随机(由计算机随机生成),即在全样本中随机抽取等量协同企业,Treat取1,其它企业取0,带入模型(1)进行重新检验。将上述随机过程重复1 000次,随机处理后,军民深度协同突破关键核心技术的回归系数不再显著。图3为随机处理1 000次后的Treat *Post 回归系数分布情况。由此可以发现,其系数集中分布在0的附近,有别于真实值(KCT1:1.125;KCT2:0.529),说明协同企业关键核心技术突破确系军民深度协同所致。

表3 安慰剂检验结果:虚拟处理组Tab.3 Placebo test: virtual treatment groups

图3 随机处理后Treat *Post交互项系数分布Fig.3 Coefficient distribution of Treat *Post interactive term after random processing

(2)构建虚拟处理年份。为了进一步确保研究结论的稳健性,本文借鉴曹春方等(2020)的做法,通过构造虚拟处理年份的方法进行安慰剂检验。假定企业关键核心技术突破并不是因为《意见》实施,而是随着时间推移,企业技术环境改善所致。此时,这种改善与政策实施没有任何关联,因而将政策出台时间向前平推两年(2014年),使用虚拟政策出台时间(当年份为2014年和2015年时,Post取值为1,当年份为2012年、2013年时,Post取值为0)进行测试发现,效应依然存在(Post与Treat的交互项系数仍显著),结果如表4列(1)(2)所示。由此可以看出,Post与Treat的交互项系数均不显著,说明2016年政策时点选取具有合理性。

表4 安慰剂检验结果:虚拟处理年份Tab.4 Placebo test: virtual treatment years

3.4 稳健性检验

本文进一步通过倾向得分匹配检验、Tobit回归、更换代理变量、控制其它政策的影响以及剔除政策实施当年数据等方法对基准回归结果进行稳健性检验。

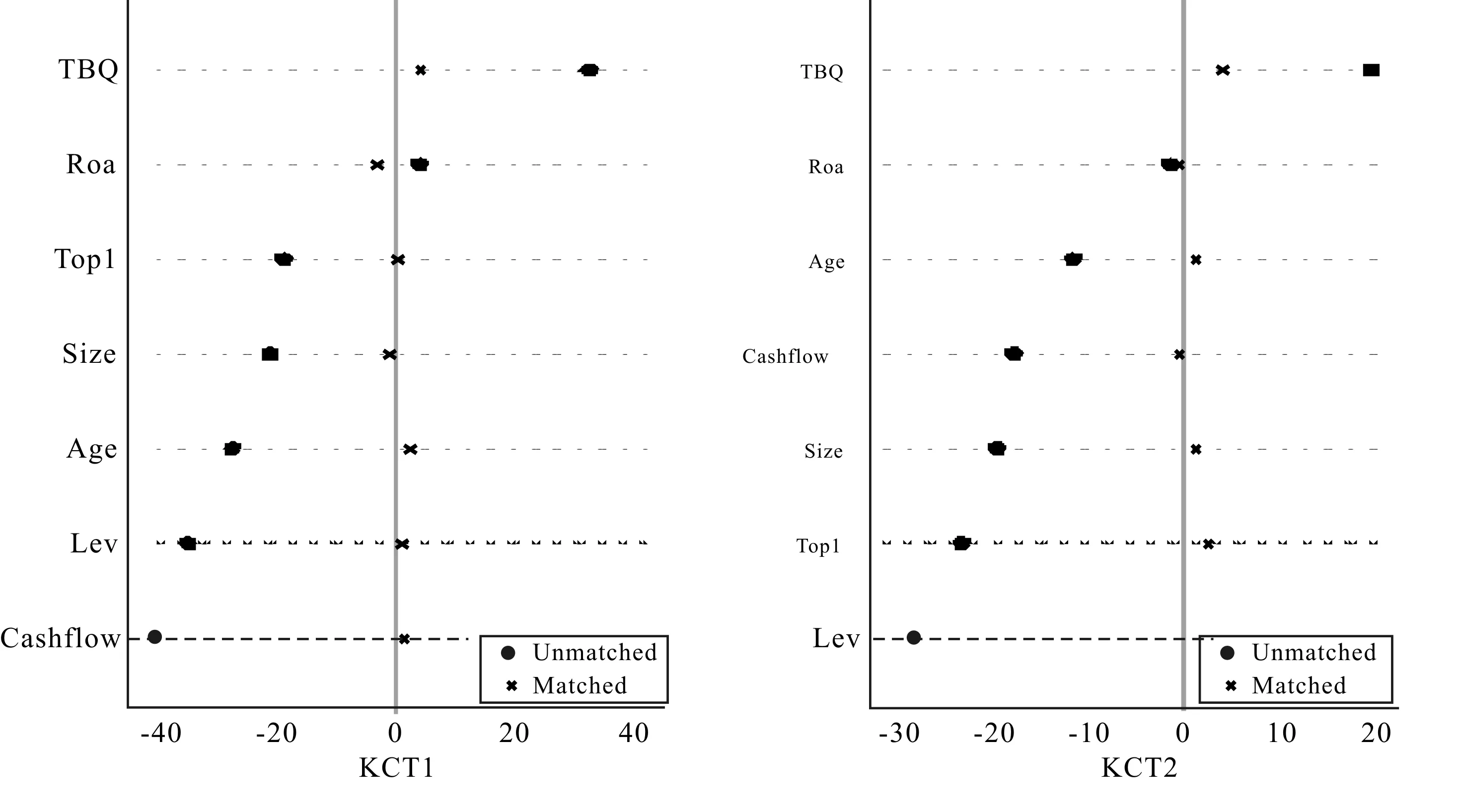

(1)倾向得分匹配检验(PSM)。为避免政策可能存在的非随机选择导致的内生性问题,本文借鉴王桂军等[32]的做法,进一步采取倾向得分匹配与双重差分相结合(PSM+DID)的方法对模型进行回归。首先,利用估计Logit模型计算每个样本对应的倾向得分,其中被解释变量为企业是否为军民协同企业的虚拟变量,解释变量包括基准回归模型中的控制变量。其次,采取0.001比例进行半径匹配,匹配前后的平衡性检验情况如图4所示。由图4可见,匹配后军民协同企业与非协同企业间的偏差显著降低,匹配效果较优。基于新样本的检验结果如表5列(1)(2)所示,结果发现,在使用倾向得分匹配方法进行回归后,本文主要结论仍旧成立。

图4 倾向得分匹配前后平衡性检验Fig.4 Balance test before and after propensity score matching

表5 倾向得分匹配检验结果(PSM)Tab.5 Propensity score matching test (PSM)

(2)Tobit回归。由于本文被解释变量均大于等于零,为避免OLS回归方法可能产生的偏误,此处采取Tobit模型重新进行回归,结果如表6列(1)(2)所示。由表6可知,Treat *Post的回归系数均在1%水平下显著为正,所得结论与基准回归结果一致。

表6 Tobit回归结果Tab.6 Tobit regression results

(3)控制其它政策的影响。2016年3月25日,与《意见》同时经中共中央政治局审议通过的文件有《长江经济带发展规划纲要》,它是推动长江经济带发展的国家重大战略纲领性文件,对“创新驱动产业转型升级”“努力构建全方位开放新格局、创新区域协调发展体制机制”等方面进行了阐述,能够显著提高所在地企业技术协同攻关能力。为了控制该政策的影响,本文剔除上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等11省(市)重新进行回归,结果如表7列(1)(2)所示。由结果可知,Treat *Post的回归系数均在1%水平下显著为正,表明在排除其它政策干扰后,军民深度协同依然可以显著促进军民协同企业关键核心技术突破,本文结论具有稳健性。

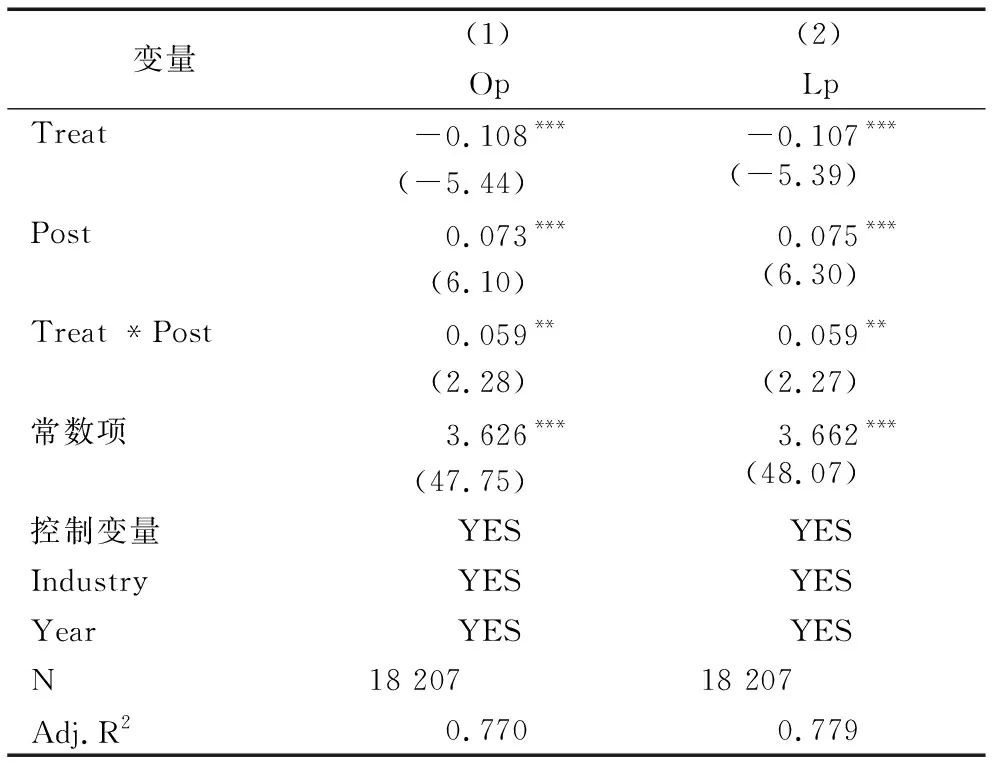

(4)更换代理变量。前文以较高质量的发明专利与专利被引量度量关键核心技术突破,虽然基于专利对相关变量进行衡量是现有研究通用的做法,但实际上关键核心技术突破会引发企业全要素生产率跃迁,而这也是关键核心技术突破的重要意义之一。因此,此处使用全要素生产率作为关键核心技术突破的代理变量,回归结果如表8列(1)(2)所示。由此可知,Treat *Post的回归系数均在5%水平下显著为正,表明在更换代理变量后,军民深度协同能够促进军民协同企业关键核心技术突破,本文研究结论依然不变。

表7 排除其它政策的影响Tab.7 Excluding other policy impacts

表8 更换代理变量检验结果Tab.8 Replacement of proxy variables

(5)剔除政策实施当年数据。因为《意见》于2016年审议通过并实施,前文将2012—2015年定义为政策实施之前,将2016—2019年定义为政策实施之后(Post)。此处,为了避免可能的测量误差问题,剔除2016年所有样本企业观测值,重新对模型(1)进行检验,相关结果如表9列(1)(2)所示。结果显示,Treat *Post的回归系数均在1%水平下显著为正,表明本文核心结论依然成立。

表9 剔除政策实施年度样本检验结果Tab.9 Elimination of annual samples of policy implementation

3.5 影响机制检验

基于前文理论分析,本文认为,军地深度协同通过技术研发、市场配置与政策支持3条路径助力企业关键核心技术突破。

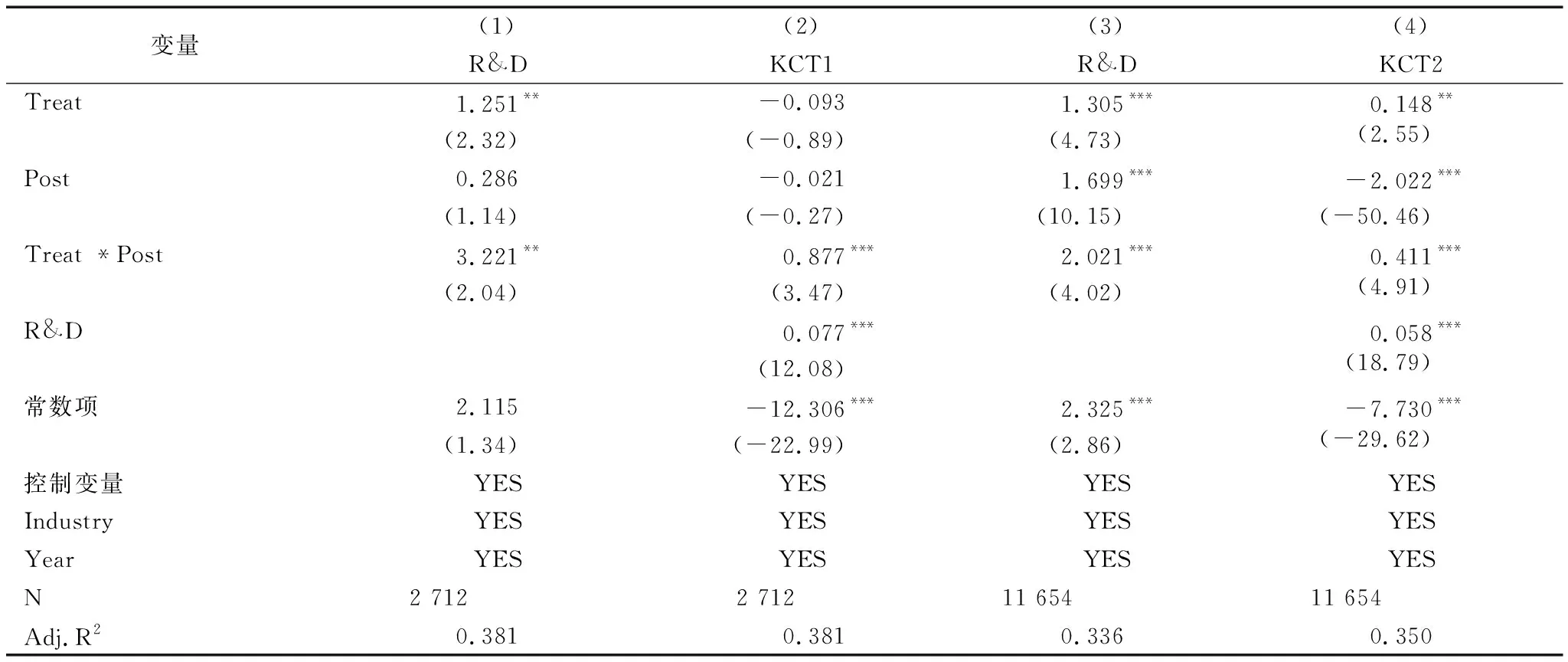

(1)军地联合技术研发能力提升路径。为检验技术研发路径的存在性,借鉴温忠麟等[24]检验中介作用的步骤,在基准回归结果的基础上,本文依次检验军地深度协同对企业技术研发的影响,以及将技术研发变量加入基准回归后的结果,如表10列(1)-(4)所示。其中,由表10列(1)(3)可知,不论基于何种度量方式,军民深度协同(Treat *Post)均与企业技术研发(RDSR)显著正相关;由表10列(2)(4)可知,加入中介变量后,军民深度协同对关键核心技术突破影响的系数均在1%水平下显著为正,且该系数相较于基准回归系数有所降低。由此可知,企业技术研发在军民深度协同与企业关键核心技术突破间发挥部分中介作用,验证了本文假设H2。

表10 机制检验结果(军地联合技术研发能力提升路径)Tab.10 Mechanism test 1(technical path to improve the military civilian joint technology R & D capability)

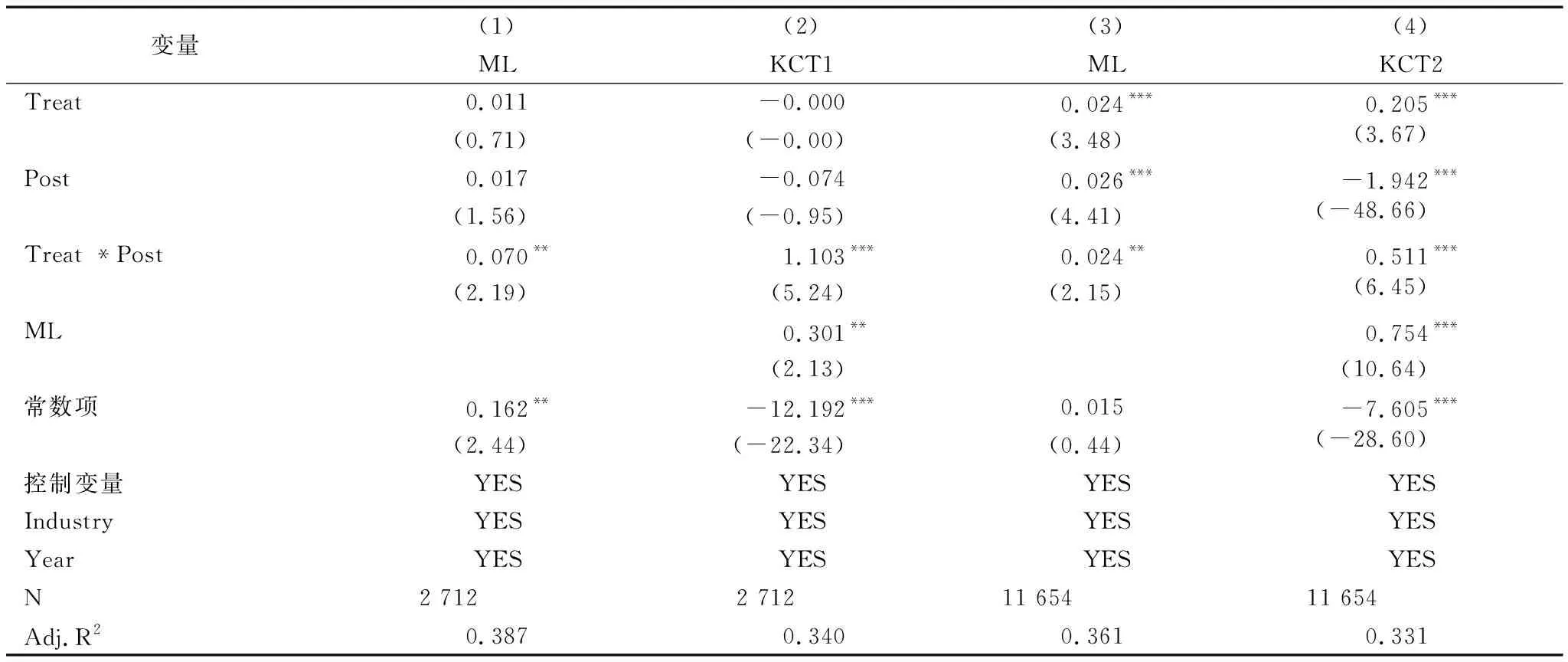

(2)军民两大市场资源配置效率提高路径。为检验市场配置路径的存在性,借鉴温忠麟等[24]检验中介作用的步骤,在基准回归结果的基础上,本文依次检验军地深度协同对企业资源配置效率的影响,以及将资源配置效率加入基准回归后的结果,如表11列(1)~(4)所示。其中,由表11列(1)(3)可知,不论基于何种度量方式,军民深度协同(Treat *Post)均与资源配置效率(ML)显著正相关;由表11列(2)(4)可知,加入中介变量后,军民深度协同对关键核心技术突破影响的系数均在1%水平下显著为正,且该系数相较于基准回归系数有所降低。由此可知,资源配置效率在军民深度协同与企业关键核心技术突破间发挥部分中介作用,验证了本文假设H3。

表11 机制检验结果(军民两大市场资源配置效率提高路径)Tab.11 Mechanism test 2(market path to improve the efficiency of resource allocation in military and civilian markets)

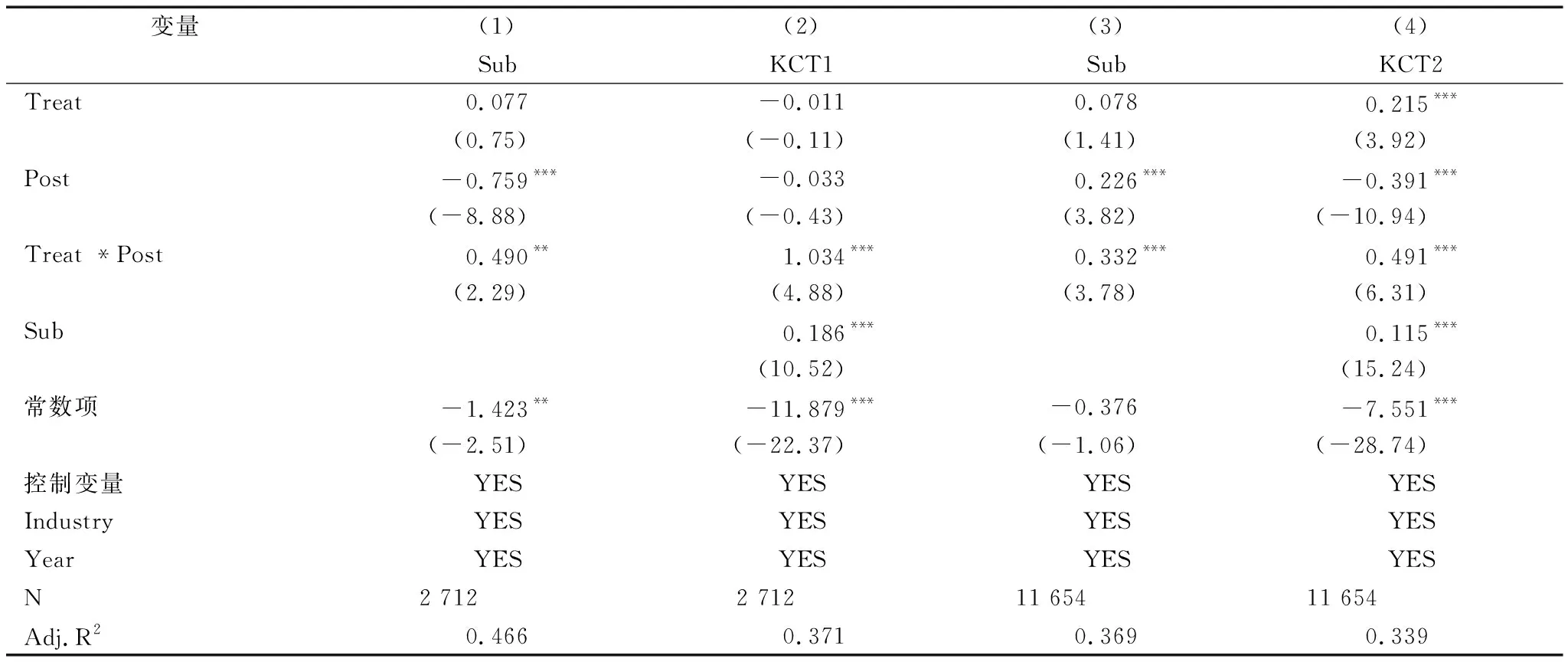

(3)军民协同企业创新资源压力缓解路径。为检验政策支持路径的存在性,借鉴温忠麟等[24]检验中介作用的步骤,在基准回归结果的基础上,本文依次检验军地深度协同对政策支持的影响,以及将政策支持加入基准回归后的结果,如表12列(1)~(4)所示。其中,由表12列(1)(3)可知,不论基于何种度量方式,军民深度协同(Treat *Post)均与政策支持(YFBZ)显著正相关;由表12列(2)(4)可知,加入中介变量后,军民深度协同对关键核心技术突破影响的系数均在1%水平下显著为正,且该系数相较于基准回归系数有所降低。由此可知,政策支持在军民深度协同与企业关键核心技术突破间发挥部分中介作用,验证了本文假设H4。

表12 机制检验结果(军民协同企业创新资源压力缓解路径)Tab.12 Mechanism test 3(policy path to relieve the pressure on innovation resources of military civilian collaborative enterprises)

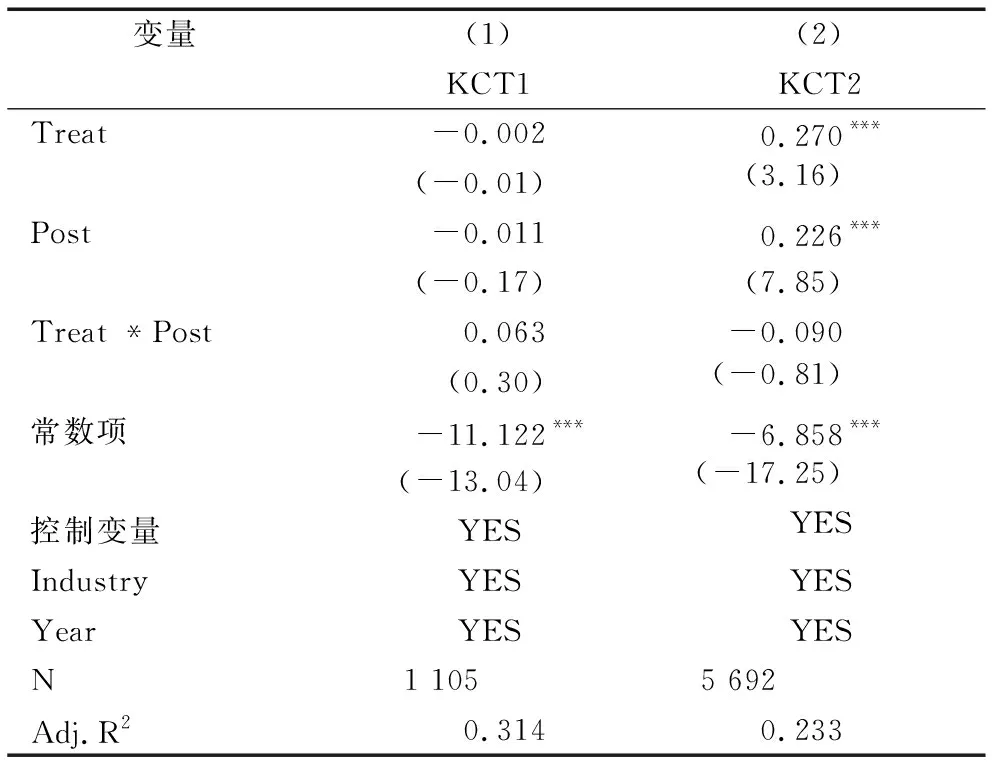

3.6 进一步研究

现实中,军民协同企业可以进一步细分为军转民企业与民参军企业。上述两类企业分别代表军民深度协同创新中两种技术扩散模式,前者是指技术首先产生于军事需求,继而通过技术溢出效应扩散至民用领域并继续产生效益,而现实中大量高新技术研发来源于国防研发,如计算机、互联网、航天产业与原子能技术等;后者是指新兴领域技术不断经受市场检验,逐步发展壮大,而后因军事需求被国防建设引进吸收再创新,实现技术的国防功能属性[32]。在军民深度协同稳步推进过程中,两类企业关键核心技术突破水平是否受此影响而有所提升?检验上述问题可以在微观企业层面进一步回答军民协同发展战略实施能否实现国防实力与经济实力同步提升的目标。

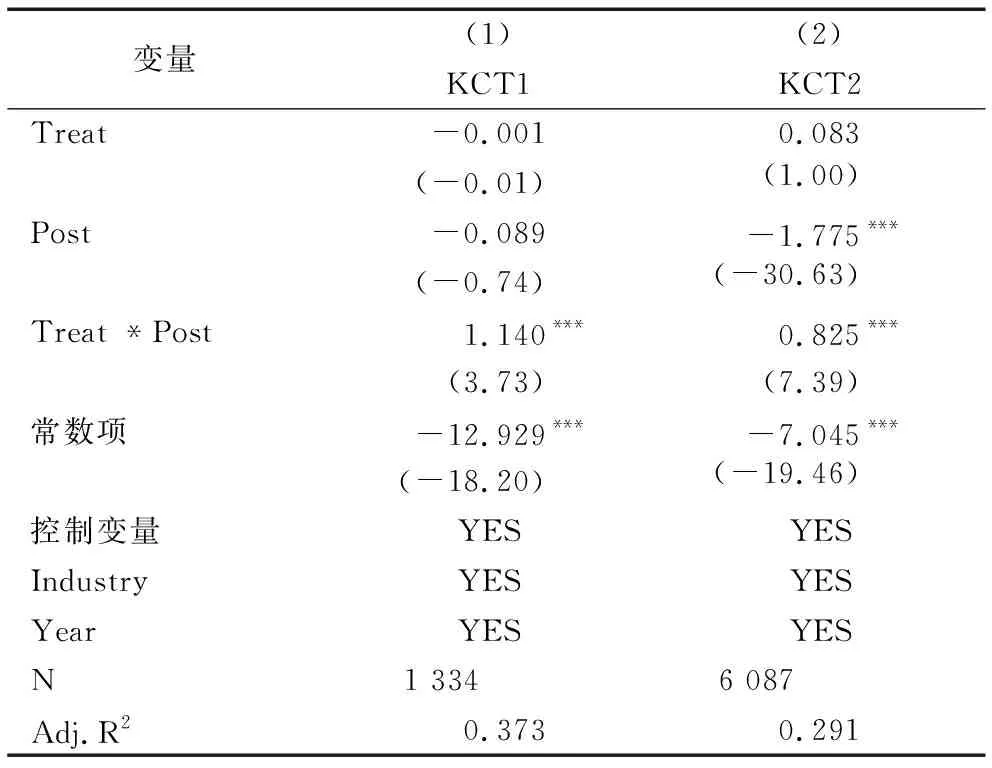

在具体做法上,本文根据军民协同企业是否属于军工概念股加以区分,若军民协同企业为军工概念股,则为军转民企业,否则为民参军企业。在此基础上,基于基准模型(1)进行估计,回归结果如表13列(1)~(4)所示。根据表13列(1)(2)可知,不论采取何种方式度量关键核心技术,军民深度协同(Treat *Post)对关键核心技术变量组(KCT1/KCT2)影响的回归系数均在1%水平下显著为正,说明军民深度协同能够促进军转民企业关键核心技术突破;根据表13列(3)(4)可知,军民深度协同能够促进民参军企业关键核心技术突破。由此可知,军民协同战略实施能够促进经济与国防实力同步提升。

4 结语

4.1 研究结论

以《意见》印发实施的准自然实验为切入点,利用双重差分模型实证检验军民深度协同对军民协同企业关键核心技术突破的影响。

(1)总体上,军民深度协同有助于军民协同企业关键核心技术突破。该结论通过了系列稳健性检验,说明随着军民技术边界愈发模糊与军民技术通用性增强,持续推进军民深度协同能够通过盘活军地科技创新资源提升军民协同攻关能力,从而突破关键核心技术。

(2)在作用机制上,军民深度协同通过提升军地联合技术研发能力、军民两大市场资源配置效率与缓解军民协同企业创新资源压力等“三轮驱动”机制,助力军民协同企业关键核心技术突破。由此可见,军民深度协同是一项系统性工程,需要从技术研发、市场配置与政策支持等维度加以推进。

(3)在作用情境上,军民深度协同可以助推军转民企业与民参军企业关键核心技术突破。由此可见,军民深度协同对于两类企业关键核心技术突破具有正向作用,两种技术扩散模式在军民深度协同过程中均能发挥一定作用。

表13 异质性检验结果(军转民企业与民参军企业)Tab.13 Heterogeneity test 1: military-into-civilian enterprises and civilian-invested military enterprises

4.2 对策建议

(1)坚持军民深度协同发展。研究结论表明,军民深度协同有助于企业关键核心技术突破,且对于军转民企业与民参军企业均存在正向作用,结合当前国际战略博弈加剧的紧迫形势,未来应以战略协同为引领,以法规、标准协同为支撑,以信息协同为突破口,坚定推进军民深度协同发展。

(2)打造多主体参与的军民协同创新平台,提升军地联合技术研发能力。研究表明,军民深度协同可以通过提升军地联合技术研发能力助力协同企业关键核心技术突破。因此,为确保军地联合技术研发攻关顺利开展,应联合多部门、多主体,积极建设一批形式多样、多主体参与的军民协同创新平台,为军地双方提供信息互联、科技人才交流和两用技术关键技术保护等一系列公共服务。

(3)以市场手段激发军民两大市场活力,优化军民两大市场资源配置。研究表明,市场配置机制在军民深度协同促进企业关键核心技术突破过程中发挥了中介作用。因此,在充分考虑跨军地科研合作、产品研发的指令性、保密性、特殊性的基础上,以资产重组、相互参股等途径广泛吸纳市场优质资源,并探索通过创新产权保护、完善协同企业法人治理结构等方式激发市场主体活力,优化军民两大市场资源配置。

(4)健全配套政策措施,加大对军民协同企业的支持力度。研究表明,通过增加政府研发补助等方式能够缓解企业创新资源压力,是促进企业通过军民深度协同关键核心技术突破的路径之一。为此,应进一步落实并细化财政、税收、补贴等创新激励政策,营造有利于各类企业参与军民深度协同的良好政策生态。

(5)对于军转民与民参军两类企业的现实需求,应予以适当支持。研究表明,虽然技术扩散模式存在差异,但两类企业在推进军民深度协同过程中均能突破关键核心技术。因此,应针对军转民与民参军两类企业的现实需求,给予特定的支持。

4.3 不足与展望

本文存在以下不足:第一,变量测量方法存在局限性。虽然专利可以较好地反映企业技术成果,但出于商业机密或技术保护的考虑,企业可能不会将所有核心技术进行公开披露,军民协同企业更是如此。由此,未来研究可以对测量方式加以完善,如考虑通过聚焦关键研究团队的方式识别关键核心技术等。第二,样本数据存在局限性,受保密与其它客观条件的限制,研究样本主要来自上市公司数据,虽选取具有代表性的融合概念成分股,但研究结果的普适性受到一定影响。由此,未来可考虑使用其它可获取的样本数据进行研究。第三,研究内容存在局限性。本文使用基于准自然实验的双重差分模型研究军民深度协同对关键核心技术突破的影响,难免存在作用路径与情境研究不全等问题。由此,未来可进一步探索其它作用路径与现实情境。