员工地位竞争动机、知识分享行为与创新绩效

——基于嵌入性悖论视角

程德俊,王肖宇

(南京大学 商学院,江苏 南京 210093)

0 引言

在动态变化环境中,高层管理者的知识和注意力限制导致组织难以准确扫描环境中的技术、产品、顾客的广泛变化,中低层员工常常承担组织内自发创新导火索和发起者的作用[1]。社会学视角的新制度理论认为,组织招聘、培训和社会化等机制会制约员工创造力。因此,社会学中个体创新的嵌入性悖论认为,个体嵌入到组织和社会关系网络中,能够获得变革需要的资源和社会支持,但往往缺乏变革的视野、信息和动力。个体脱嵌于组织内部网络时,具有变革的信息和能动性,但是,缺乏变革资源和能力[2]。然而,经济学视角的新制度理论认为,员工具有有限理性和机会主义特征,他们会根据组织提供的激励机制,充分利用内部晋升和发展空间,为组织创造利益的同时获得个人价值[3]。

在创新型企业中,知识员工一般具有较稳定和较高水平的薪资报酬。根据马斯洛需求层次理论,员工往往具有更高的成就动机和尊重需要,对地位的渴望更强烈。同时,由于创新型企业经常采取去中心化和扁平化组织结构,导致创造型企业中地位冲突的发生[4-5]。以往关于地位冲突的研究普遍认为,地位竞争对组织学习具有阻碍作用[6]。然而,最近有研究发现地位和权力层级不仅可以有效激发创新动机,而且能够将高能力置于高层级的位置,从而协调组织内部创新活动[7-8]。本文认为,引入地位竞争机制可以有效化解创新型企业的嵌入性悖论。然而,虽然地位竞争可以有效激发员工变革动机,但其也具有不可穿越性、零和竞争、马太效应等特征[6,9]。相对于建立在利己动机基础上的支配型地位竞争,威望型地位竞争能够促进个体知识分享行为,提升员工创新绩效。因此,本文主要从威望型地位竞争视角切入,重点探讨其作用边界。

员工同时嵌入于组织正式和非正式网络系统中,其行为是个体特征和环境共同作用的结果[10]。在不同的嵌入性系统中,由于个体的位置和拥有的资源存在差异,其行为和动机往往也不同[11]。因此,随着员工在组织中正式和非正式地位的变化,其地位竞争行为会不断调整。一方面,在非正式网络系统中,地位较低的成员为了得到更多认可和支持,往往更愿意提供更多公共产品,具有较强的创新动力和意愿[12],但是,缺乏创新资源和能力。另一方面,在组织正式结构中,地位较高的成员往往拥有更多权力和资源。根据权力促进和抑制理论[13],创新自由度的增加可能促使其采取威望型地位竞争,表现出更多知识分享行为。此外,相较于组织正式结构,非正式网络往往具有路径依赖性特点[14]。因此,组织中员工个体的正式地位和非正式地位常常存在不一致的现象,为分析这种不一致对员工地位竞争方式的影响,本文进一步分析个体正式地位和非正式地位的交互效应。

综上,本文分析威望型地位竞争对个体知识分享行为和创新绩效的作用机制,区分个体非正式地位和正式地位对其地位竞争动机与知识分享行为间关系的影响,并且,考虑组织中非正式网络相对于正式结构具有滞后性的特点,进一步探讨个体正式地位和非正式地位的交互作用。

1 理论回顾与研究假设

1.1 个体创新的嵌入性悖论及其地位解决机制

组织的新制度理论认为,组织是成员的塑造者。个体加入到组织后,组织通过自我筛选、挑选、培训和社会化等方式,将个体塑造成组织模式的复制品。组织成员融入到组织的过程,往往是逐步融入到正式组织和非正式组织的过程。组织通过晋升体系,将那些符合组织要求的人员放置到更高级别的岗位,从而进一步传承公司文化和价值观[10]。随着成员组织资历的增加、嵌入到组织网络程度的加深,他们会拥有更多资源推动公司变革,但是,此时他们变革的动机往往较弱。同时,由于制度化程度的加深,组织成员拥有的信息和知识同质化程度越来越高,从而进一步阻碍个体创新。因此,个体创新的嵌入性悖论认为,当组织成员高度嵌入到组织情景中时,他们往往失去变革动机。而当组织成员与组织情景脱嵌时,则会失去变革资源。

经济学视角的新制度理论认为,组织的非正式网络及其地位差异可以有效化解这一悖论。大量研究表明,个体对于权力和地位的需求是驱动其工作的深层次动力,可以作为组织解决各种微观层次上公共产品供给的核心手段[15]。首先,地位层级通过给予特定成员更高的社会等级,激励他们对组织作出更多贡献[3]。其次,地位的提高可以向外传递“他是优秀员工”的信号。员工能力和绩效常常难以观察,地位相对于能力和薪酬而言在社会关系网络中的信号传递成本更低,因而更容易被他人观察。最后,地位层级通过奖励先行者,鼓励其他成员对其进行模仿,从而解决创新的先行和启动困境。在初始阶段,由于创新和合作前景不明朗,风险往往很大。率先行动者常常面临失败风险,地位差异通过给予风险承担者更高的地位等级,鼓励他们率先行动,促进组织正向反馈的产生[8]。

1.2 威望型地位竞争对员工创新绩效的影响

基于地位获取动机、方式的差异,组织中存在两种地位竞争动机,即支配型地位竞争和威望型地位竞争[16-17]。支配型地位竞争常常与马基雅维利主义、利己动机、不公平的忍耐性、外向型等人格特征联系在一起[18]。相对于责任和自我效能感,这些类型的人格特征更容易产生支配型地位竞争动机。在地位竞争过程中,支配型个体倾向于将他人看成控制的对象,往往引发对方的反抗[19]。在现实中,支配和控制是个体取得地位与权力的重要手段。传统的组织政治学研究主要围绕支配型地位竞争展开,在这类组织或团队中,成员晋升主要取决于表现策略、印象管理、社会交换和联盟等因素,与其能力和绩效的联系并不紧密[7]。因此,支配型地位竞争往往对组织运作具有负面影响[6]。

与支配型地位竞争常常采取的恐吓和威胁等策略不同,采取威望型地位竞争的个体倾向于通过展现出对组织有价值的特征、技能和知识以及利他倾向来获取较高地位,与利他动机、责任感、自我效能感等人格特征相关[20]。首先,根据预期状态理论(Expectation States Theory),组织成员倾向于将地位赋予展示出符合组织期望与需求的专业知识和特殊技能的人[21]。为了展现出自己对组织的价值,采取威望型地位竞争的个体会表现出较多创新行为。其次,高地位不仅意味着更丰富的物质和权力资源,也意味着更高的声望与荣誉等非物质价值。相对于支配型个体,采取威望型地位竞争的个体更注重地位本身的象征意义,如地位隐含的声望、荣誉资源等,并希望通过获取地位实现自身精神追求。创新作为提高组织绩效的关键活动,对于组织目标的实现具有重要意义[22],是个体证明自身价值的重要途径。因此,采取威望型地位竞争的个体往往具有较高的内在驱动力提高自身创新绩效。基于上述分析,本文认为具有威望型地位竞争动机的个体在工作中更愿意表现出更多创新行为,从而提升自身创新绩效。因而,提出如下假设:

H1:威望型地位竞争正向影响个体创新绩效。

1.3 知识分享行为的中介作用

知识分享行为是指员工有意识地、自愿地向组织中其他员工提供个人独特经验与知识的行为[1]。在知识、信息分享和传递过程中,无论谁获得它,无论多少人拥有它,都不会降低信息本身的价值。但是,知识作为员工独特性和价值的重要来源,在传递过程中必然会降低组织对个体的依赖[17]。明晰信息传递和分享背后的地位性价值,有利于促进员工知识分享行为,提升个体创新绩效[8]。

在地位竞争过程中,采取威望型地位竞争的个体更渴望得到荣誉、声望以及他人对自己的正面评价。因此,本文认为采取威望型地位竞争的个体会主动分享信息。首先,组织内部的声誉和荣誉常常由其他成员赋予,为了获得他人尊重与支持,基于威望的个体会努力表现出更多组织公民行为,如帮助他人、分享知识等,试图通过提供更多组织公共产品实现地位提升[17]。其次,相对于经济交换的短期回报,主动分享信息作为一种社会交换,并不要求及时的等值回报。通过在他人内心建立负罪感和回馈义务,个体可以获得他人认可和尊重,从而实现地位提升。已有大量研究表明,知识分享是促进员工创新的重要因素[15]。采取威望型地位竞争的个体通过积极参与知识分享,可以与组织中具有不同专业、技能和经验的个体进行充分交流,从而快速获得其他员工分享的知识和信息。这不仅有利于降低自身知识获取成本,而且会加速新知识积累过程,从而有助于其创新绩效提升。基于上述分析,本文认为知识分享中介威望型地位竞争动机对创新绩效的影响。因而,提出如下假设:

H2:知识分享在威望型地位竞争影响员工创新绩效的机制中发挥中介作用。

1.4 非正式关系网络中不同位置的调节作用

在组织内部,组织成员之间的关系互动构成组织非正式关系网络[23]。非正式网络缺乏正式、明确的行动规则,个体在组织中的非正式地位主要来自他人评价与认可程度[14]。虽然在组织非正式层级中处于较高位置的个体并没有“法定权力”,但由于大家的一致认可和尊重,常常具有较高的“专家权力”[24]。根据社会网络理论,相对于高非正式地位的个体,具有较低非正式地位的个体在组织中的嵌入程度较低,往往难以在现有制度安排下获益[25]。因此,个体处于非正式关系网络边缘位置时,更容易采取威望型地位竞争动机,表现出更多知识分享行为。

首先,较高的非正式地位意味着受到更多人的尊重与钦佩。处于组织关系网络边缘意味着个人受欢迎程度较低[2],因此,在现有的地位层级安排下,他们有更高的地位竞争动机。然而,由于缺乏采取支配型地位竞争所需的政治和人脉资源,处于低非正式地位的个体更可能采取成本较低的威望型地位竞争策略,通过向其他员工提供有价值的信息获取他人好感和关注。其次,根据地位预期状态理论,在非正式关系网络中,组织成员更倾向于将地位赋予展示出符合组织期望与需求的拥有专业知识和特殊技能的人[21]。在任务团队中,成员对完成集体目标发挥的作用越大,越容易得到大家的尊重[12]。因此,处于关系网络边缘位置的个体更倾向于采取威望型地位竞争,表现出更多知识分享行为。最后,知识分享行为往往会降低自身在组织中的价值,从规避风险的角度出发,相对于处于网络边缘的低地位员工,处于高地位的员工采取威望型地位竞争策略进行知识分享的风险和成本更高,因而他们采取威望型地位竞争策略的意愿更低[2]。基于此,本文提出如下假设:

H3:非正式地位对威望型地位竞争与知识分享行为间关系具有显著调节作用。当员工非正式地位较低时,更有可能采取威望型地位竞争策略,表现出更多知识共享行为。

1.5 组织层级中正式地位的调节作用

组织内部正式的层级和决策权配置形成的社会关系网络,常常体现为个体在组织中的正式地位[24]。相对于组织的非正式网络,正式层级作为一种正式的规则和制度,往往决定个体作出决策或行为时能够获取的信息和可利用的资源[10]。

首先,根据权力的促进和抑制理论,权力优势倾向于提高人们的促进反应,如正面的情绪、对报酬的注意力、非限制行为。因此,在决策过程中,高权力的个体更容易受到积极情绪的影响,从而忽视风险,高估收益[13]。而对于处于权力劣势的低正式地位者而言,他们更容易采取自我抑制的行为模式。在行动过程中他们倾向于关注组织规章制度的限制,并且更容易受到负面倾向的影响,会更多地关注决策风险,从而采取回避和退让的决策模式。此外,Bunderson等[26]研究指出,个体的风险偏好常常依赖于财富效应。员工财富和资源的增加也会改变员工风险偏好,使得他们采取风险偏好行为。因此,在地位竞争过程中,权力和资源优势会降低高正式地位个体对知识分享可能降低自身独特性价值风险的感知,从而采取可以有效维持或实现自身地位提升的威望型地位竞争。其次,从资源和能力的视角出发,威望型地位竞争需要员工具有更多冗余资源[27]。正式地位的提高会带来资源增加,从而提高他们在组织中的行动自由度,他们更可能采取威望型地位竞争,参与组织知识分享过程。最后,在组织场域中占据主体位置的个体,更有可能获取更多资源与行动的合法性[10]。这意味着在组织的正式层级制度中拥有权力优势的个体所提出的决策更容易得到他人认可和资源支持,其行动约束远小于低正式地位个体。因此,相对于低正式地位的个体,在组织正式层级中处于较高位置的个体通过威望型地位竞争策略提出的创新想法更容易受到其他员工关注,并且成功的可能性更高。因此,本文认为,高正式地位赋予个体更高权力和更丰富的物质与心理资源,他们具有更高的行动自由度,有利于启动更为积极的行为模式,从而更有可能采取威望型地位竞争,表现出更多知识分享行为。基于此,提出如下假设:

H4:正式地位对威望型地位竞争与知识分享行为间关系具有显著调节作用。当员工正式地位较高时,更有可能采取威望型地位竞争,表现出更多知识共享行为。

非正式网络和正式结构虽然分属于组织地位系统的不同维度,但并非相互独立[28]。当个体在非正式地位系统和正式地位层级中的嵌入程度与位置不同时,就会对个体地位竞争行为产生交互影响。事实上,组织中个体的正式与非正式地位常常存在不一致现象。一般而言,结构性网络中正式岗位与绩效的联系更为紧密,从而更容易调整。而关系性网络中非正式地位具有路径依赖特征和累加效应[29]。例如,由于正式岗位数量的限制,具有较高非正式地位者往往只能被给予相对较低的正式地位[30]。此外,社会心理学研究发现,非正式结构的调整往往滞后于正式结构变化。因此,有必要进一步分析非正式地位和正式地位对个体行为的交互影响。首先,相对于正式结构,非正式网络虽然没有明确的制度规定,但时时刻刻存在于组织交互网络中,并代表个体在组织中的受欢迎程度[24]。根据马斯洛需要层次理论,社交和尊重是高层次的需要。较高的正式地位带来的物质资源满足会进一步刺激个体的高层次需要[31]。因此,当正式地位较高的成员具有较低的非正式地位时,为了满足自我实现的需要,往往希望获取更多认可和更高声誉[29]。为了在关系网络中获取更高的非正式地位,他们更乐意采取威望型地位竞争,表现出更多的组织公民行为[17]。此外,个体创新与创新者所具有的动机、能力及资源密切相关[2]。正式结构网络中的高正式地位赋予他们优势,使他们拥有更多资源,一定程度上会降低他们对知识分享和创新行为可能带来风险的感知。因此,提出如下假设:

H5:非正式地位和正式地位对威望型地位竞争与知识分享行为间关系具有显著交互调节作用。即当高正式地位的组织成员同时具有低非正式地位时,往往具有更强动机和能力采取威望型地位竞争,表现出更多知识分享行为。

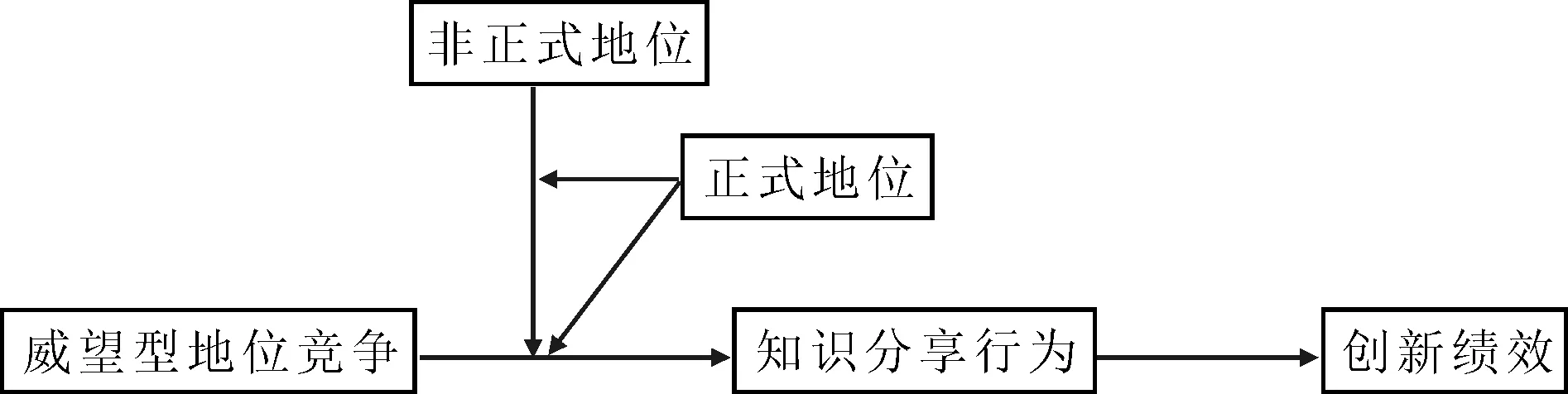

综上,本文构建理论模型,如图1所示。

图1 理论模型Fig.1 Theoretical model

2 研究方法

2.1 样本选择

研究样本来自华东地区某大型传媒企业横截面调研数据。调查对象具备以下特征:①传媒行业具有组织能力和系统竞争的要素,同时,需要来自个体和明星员工的创造力,满足适度嵌入性的特点;②公司内部工作包含常规和流程性内容,也包含大量创造性和不确定性元素,属于典型的创造性任务;③基于行业和企业工作内容,单位对员工知识和学历层次普遍要求较高,人员薪酬较为稳定且人均工资远高于当地平均水平。该企业拥有完善的职称和聘用形式,初级、中级和高级职称各占79.0%、18.0%、3.0%,事业编制和集团聘任占75.1%,企业保障较为充足。相对于薪酬,个体对成就动机和尊重动机具有较高的内在需求。

研究数据来源于两部分,即现场问卷调查和人事档案。首先,联系这家企业的人力资源部门负责人,开展了两次两小时的访谈,获取了该公司组织架构信息以及员工人事档案。然后,经由人力资源部门负责人引荐,到企业各个部门进行实地问卷调研。为避免同源误差,向每个部门的领导和员工分别发放问卷。员工主要负责填写威望型地位竞争、非正式地位、知识分享行为等问题,员工创新绩效由该部门领导填写。现场发放并回收问卷,有利于及时解答被调查对象的疑问,保证问卷填写有效性和完整性。最终调查获取该企业29个业务部门数据,共计发放问卷250份,剔除漏填、选项带有明显规律性的无效问卷,最终得到有效样本227份,总体有效回收率为90.8%。在有效样本中,男性占比50.6%;年龄方面,31~40岁的样本最多,占比61.6%;员工整体学历水平较高,以本科学历为主,占比75.3%;员工普遍比较稳定,组织任期1~3年的占比最多,为39.6%,组织任期超过3年的占比30.0%。

2.2 变量测量

威望型地位竞争:参考Cheng等[16]关于地位竞争行为的测量量表,删除因子载荷较低的题项,结合本文情境选用4个题项,如“我的独特能力和才能受到组织其他人的认可”等。量表采取Likert 5点评分法,1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”。量表的Cronbach's α值为0.771。

正式地位:可以用员工正式岗位等级测量,但在传媒行业中,员工正式岗位晋升体现为管理岗位和专业岗位两种类型。相当数量的专业技术人员,如制片、导演、主持、摄像等,主要在职业等级上发展。如果简单采用管理岗位等级测量正式地位,则无法反映正式岗位等级数量。根据对公司的了解和访谈,薪酬数据能够很好地描述员工正式地位等级,反映多种等级的混合差异。公司薪酬由岗位薪酬、技能薪酬、绩效薪酬、年终奖、奖励等构成。其中,基本薪酬包括岗位和技能薪酬,综合了管理和专业技术等级,体现组织成员的正式地位。因此,根据人事档案数据和企业基本薪酬体系,将样本基础薪酬以5 000元为间距,将5 500~35 000元划分为6个等级,用数字1~6代表正式地位由低到高6个等级。统计检验表明,薪酬等级与员工岗位等级和技术等级具有显著相关性。

非正式地位:参考Djurdjevic等[32]开发的地位感知量表,删除因子载荷较低的题项,结合本文研究内容选取3个测量题项,如“我在组织中拥有很高的地位”。量表采取Likert 5点评分法,1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”,量表的Cronbach′s α值为0.711。

知识共享行为:参考Collins等[33]关于员工知识共享行为的量表,结合本文具体情境选用3个测量题项,如“他/她为工作中的难题找到具有原创性的解决方案”。量表采取Likert 5点评分法,1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”。量表的Cronbach′s α值为0.846。

创新绩效:由领导根据被调研成员的工作表现填写。采用Janssen等[34]开发的创新绩效量表,共有9个题项,如“该员工乐于与他人分享自己的知识和经验”。量表采取Likert 5点评分法,1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”。量表的Cronbach′s α值为0.887。

控制变量:根据Hansen等[35]的研究,年龄会影响个体行为取向,相对于年长的员工,年轻员工具有更高的个人主义倾向,因此,本文将员工年龄作为控制变量。根据Mohammed等[36]的研究,性别与教育水平可能影响员工工作态度和行为,因此,本文将性别与教育水平作为控制变量。此外,控制员工加入组织的时长,以控制时间维度对员工地位竞争行为的影响[8]。

3 研究结果

3.1 变量区分效度

为了检验各变量区分效度,本研究进行CFA检验,结果如表1所示。四因子模型的拟合度(χ2/df=2.255,RMSEA=0.074,CFI=0.929,TLI=0.916,SRMR=0.079)显著优于其它备选竞争模型,表明各变量间具有较高的区分效度。

表1 验证性因子分析结果Tab.1 Results of confirmatory factor analysis

3.2 描述性统计分析

对自变量、调节变量、中介变量、因变量进行相关性分析,各变量间相关系数、均值和标准差如表2所示。威望型地位竞争与员工知识分享行为(r=0.298,p<0.01)、员工创新绩效(r=0.253,p<0.001)均具有显著正相关关系。同时,员工知识分享行为与创新绩效之间也具有显著正相关关系(r=0.543,p<0.01)。因此,描述性统计分析初步验证了研究假设,为理论模型提供了初步支持。

表2 描述性统计与相关性分析结果Tab.2 Descriptive statistics and correlations

3.3 假设检验结果

(1)威望型地位竞争对创新绩效的主效应检验。本研究采用层级回归检验威望型地位竞争对创新绩效的影响,结果如表3所示。模型2显示威望型地位竞争与创新绩效之间存在显著正相关关系(β=0.506,p<0.264),因此,假设H1得到验证。

(2)知识分享的中介效应检验。从表3中模型5结果可知,威望型地位竞争正向影响知识分享行为(β=0.293,p<0.001)。在模型3中加入威望型地位竞争和知识分享,结果显示威望型地位竞争对创新绩效的正向影响显著性相比模型2有所降低(β=0.116,p<0.05),且知识分享对创新绩效存在正向影响(β=0.506,p<0.001),可见知识共享行为在威望型地位竞争与个体创新绩效之间具有中介作用。进一步地,采用Bootstrap进行中介效应检验。将Bootstrap再抽样设定为20 000次,运行间接效应检验的宏,结果显示知识分享的中介效应为 0.152,95%置信区间为[0.075,0.240],不包括0,说明知识分享在威望型地位竞争与创新绩效之间具有显著中介效应,假设H2成立。

表3 层级分析结果Tab.3 Results of hierarchical regression analysis

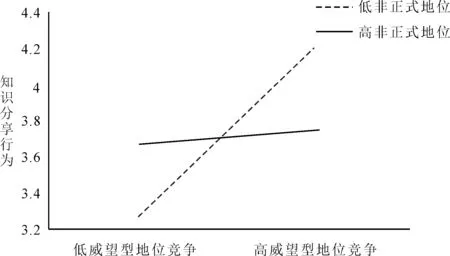

(3)非正式地位与正式地位的调节效应检验。首先,表3模型7结果显示,威望型地位竞争与非正式地位的交互项对知识共享行为具有显著负向影响(β=-0.280,p<0.001)。其次,简单斜率(Simple Slope)检验结果显示(见图2),在低非正式地位下,t=6.520(p<0.001),在高非正式地位下,t=0.516(p>0.1),表明非正式地位对威望型地位竞争与知识分享行为的调节效应显著,因此,假设H3得到验证。而模型7结果显示威望型地位竞争与正式地位的交互项对知识共享行为没有显著影响(β=0.010,p>0.05),因此,假设H4不成立。

图2 非正式地位的调节效应Fig.2 Moderating effect of informal status

(4)正式地位与非正式地位交互项的调节效应检验。首先,表3中模型8引入威望型地位竞争、非正式地位与正式地位的交互项(β=-0.164,p<0.05),结果表明3个变量间的联合效应显著,假设H5得到初步支持。其次,为进一步验证H5,区分(高非正式地位,高正式地位)、(高非正式地位,低正式地位)、(低非正式地位、高正式地位)、(低非正式地位、低正式地位)4种情况对知识分享行为的影响,开展简单斜率检验,结果如图3所示。在低正式地位下,威望型地位竞争*非正式地位对知识分享的影响不显著(t=-0.424,p>0.1),而在高正式地位下,威望型地位竞争*非正式地位对知识分享的影响显著(t=-6.090,p<0.001),且斜率与其它3种情况存在显著差异。因此,假设H5成立。

图3 非正式地位、正式地位、威望型地位竞争三项交互的联合效应Fig.3 Combined effects of three interactions of informal status, formal status and prestige status

4 结论与讨论

4.1 研究结论

本文探讨员工威望型地位竞争动机对知识分享行为和创新绩效的影响,在考虑个体正式和非正式地位的基础上,对相关假设进行实证检验。研究结果表明:首先,个体的威望型地位竞争对创新绩效具有积极影响,知识分享在其中发挥中介效应。其次,在非正式关系网络中,处于非核心地位的成员为了获取更多支持,往往具有更高的动机采取威望型地位竞争,表新出更多知识分享行为。在组织的正式结构网络中,正式地位对威望型地位竞争与知识分享行为之间关系的正向调节作用没有得到验证,这侧面说明高正式地位的成员可能具有较高的风险规避倾向。最后,处于高正式地位的成员如果在非正式网络中处于边缘地位,则更可能在地位竞争中采取威望型地位竞争,表现出更多知识分享行为。

4.2 理论贡献

(1)丰富了员工创新绩效的前因,回应了当前研究关于员工嵌入性悖论的争议。不同于以往关于地位竞争的研究将个体地位竞争归结于消极、阴暗或破坏性的政治行为,本研究从员工威望型地位竞争出发,验证了威望型地位竞争可以有效促进员工创新。

(2)基于个体在组织不同网络中嵌入位置和程度,探讨员工地位竞争动机差异。区分个体正式、非正式地位对员工地位竞争动机和知识分享行为的影响,一定程度上补充和丰富了当前关于组织政治理论与组织嵌入性悖论的研究。

(3)通过探讨个体正式地位和非正式地位的交互机制,进一步研究了组织中正式和非正式地位的匹配机制及其影响。按照企业战略的匹配性理论,环境、战略、正式结构、非正式结构一致性能够促进组织目标实现。最近,学者们认识到正式和非正式系统间也可能存在补偿性匹配。在组织创新中,非正式组织的惰性会导致其变化落后于正式组织。本研究发现低非正式地位和高正式地位对个体威望型地位竞争与知识分享行为具有显著正向调节作用,验证了组织正式与非正式系统间的补偿性匹配。

4.3 管理启示

(1)正确引导地位竞争。研究表明,威望型地位竞争能够有效促进员工创新。在组织管理过程中,管理者应该正视员工对于地位的需求,正确和辩证地看待员工间地位竞争,引导员工采取威望型地位竞争策略。可以通过正式和非正式的形式公开表扬或奖励那些表现出较多组织公民行为的员工,并赋予他们具有地位象征的称号。

(2)关注组织非正式网络及其与正式网络之间的差异。一方面,管理者可以充分利用非正式地位这个有效的预测工具,给予在关系网络中处于劣势地位并试图采取威望型地位竞争策略的个体相应支持,例如提供更多表现机会或授权,帮助他们更好地实现创新。另一方面,研究发现低水平非正式地位的员工虽然具有较高的变革动机,但是,往往缺乏变革资源。如果其具有正式地位作为补充,则能够促进创新。因此,组织可以利用正式网络和非正式网络之间的不一致性,通过定期调整正式结构促进个体创新。

4.4 研究局限与未来展望

(1)样本选择。本研究样本均来自同一企业,虽然可以有效控制公司特征对研究结果的影响,但也一定程度影响研究外部效度,未来研究可以基于不同组织、不同行业、不同创新阶段,分析员工地位竞争行为对其创新绩效的影响。

(2)非正式地位和正式地位的测量。对于非正式地位的测量,本文从认知角度,利用主观测量方式评价成员在非正式网络中的地位。未来可以从关系网络结构角度,通过联系的密度和强度等测量其地位,如工作日记、配比测量、电子邮件等。对于正式地位,本研究基于企业特点采用员工薪酬等级测量,未来可以选取更多样化的测量方式,以提升结果稳健性。

(3)跨层次研究。组织中创新常常是自发涌现和选择的过程,因而自发创新和诱导创新往往是问题的两面[37]。未来可以从团队和组织层面,关注领导、组织结构和文化等,进一步探讨影响员工地位竞争策略选择的因素。