精心设计核心问题 助力学生深度学习

蔡鹭燕

(厦门市集美小学,福建 厦门 361024)

短短的一堂课内如何实现有效教学?用核心问题来统摄知识点极为重要。所谓核心问题,即数学教学中的中心问题、基本问题,它既能激发与促进学生自主活动,又能整合课堂的关键内容和重点内容,还能贯穿整节课的任务或问题。[1]

如果说教育是为思维而教,那么数学教学就是为数学思维而教。适当的“问题引领”正是实现学生深度学习、促进思维发展的重要途径。[2]学生学习本身就是一个复杂的过程,需要教师在课堂上设计出好的核心问题,来将这个复杂的过程变成一个探索的、思考的、有意义的学习过程,可见“核心问题”的设计的重要性。

一、追溯知识本质,设计核心问题

教师往往清楚每节课的知识重点是什么,但是在设计问题时,往往浮于表面,不能有效引导学生深入探究和理解数学知识本质,当学生面对具有挑战性的问题,一时答不上来或没答到点子上时,教师就直接以一句“你是不是这样想的……”来化解自己认为的“教学困境”,这实际上是让学生被动地去接受知识,学生不能真正地了解知识的本质。

例如,《11-20 各数的认识》是人教版一年级上册的内容,它既是前面10 以内数的认识的延伸,又是后面认识较大数的基础。教师通过阅读教参和其他书籍,能很快地找出本节课知识的重点和难点是初步感知“十进位值制”的计数方法,体会“十进位值制”的简洁方法。那么教师如何发现并确定该课的核心问题?数起源于数,学生已经认识了10 以内的数,一个一个数是我们之前认识数的方法,那么,该节课要认识的11-20 各数,数量越来越大,如果再一个一个去数,学生会觉得很麻烦,于是“为什么要把满十根的小棒捆成一捆”就成了该节课的核心问题。

于是笔者在教学《11-20 各数的认识》时,创设了古人计数的情境。

情境一:从前有两兄弟,他们每天都会到山上打猎。第一天,打猎归来,老大高兴地对老二说:“我今天打了6 只羊”。老二说:“哥哥,哥哥,我今天打了5只羊呢。”(图1)

图1

问题1:老大和老二说得对吗?请你认真数一数。

情境二:第二天,打猎归来,老大指着地上的13块小石头,兴奋地对老二说:“老二,你快看,我今天打了13 只山鸡呢!”老二一听,可坐不住了,对老大说:“我打的山鸡比你多,我打了14 只呢!”(图2)

图2

问题2:你能最先判断出谁说的是正确的,为什么?

情境三:第三天,打猎归来,老二打了17 只羊,老大打了15 只羊。

问题3:你能用你手中的小棒表示老大、老二打的羊的只数,让别人不用数,一眼就看出哪份是老大打的,哪份是老二打的呢?

问题1 激活了学生已有的知识经验,一个一个数10 以内的数,问题2 让学生切身体会到“十进位值制”的简洁性,产生“可以把10 个一当成1 个十”的心向,最后问题3 激发了学生的创造,让学生自然而然用“十进位值制”表示11-20 各数。这三个子问题串联起来,解决了“为什么要把满十根的小棒捆成一捆”这个大的核心问题,指向教学内容的本质用“十进位值制”表示11-20 各数,促使学生去经历数学知识“再创造”的过程。

二、探析学生认识错误点,设计核心问题

教师课前应探析学生认识错误点,根据这些错误点设计有针对性的“核心问题”,就能把课堂教学中的差错融化为一种教学资源,化腐朽为神奇[3],促进学生全身心地融入创造性学习活动中,感受数学学习的乐趣。

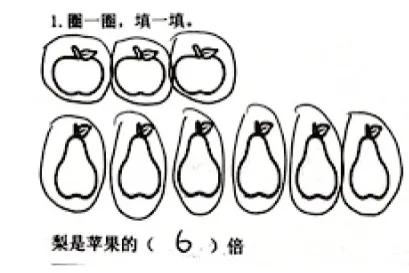

教学《倍的认识》前,笔者让学生试着用图表示自己心目中的倍。学生会出现以下几种误解:一是认为倍是独立存在的,忽略倍是两个量之间的比较。二是以为把谁看成标准,不需要把所有的都看成一份。于是,顺着学生认识的错误点,围绕“倍是什么”这一核心问题进行教学,笔者进行了以下问题设计:

问题1:单独出示3 个苹果,问:你能说一说苹果是谁的几倍吗?为什么?

问题2:再出示6 个梨,请你通过圈一圈说明梨和苹果有怎样的倍数关系?

问题3:第一位同学(见图3)是把一个苹果看成了标准,第二位同学(见图4)是把所有的苹果当成了标准,到底谁的想法合理呢?

图3

图4

通过问题1,学生都认为只有苹果一种东西,是不能说出谁是谁的几倍的,直击学生的误区一,接着问题2 的提出,引发学生去通过圈一圈的方式,自主寻找倍的关系,暴露学生错误的认识点,最后问题3的提出,激起学生思维火花的碰撞,去反思自己想法的合理性,直击学生的误区二,通过这三个问题的串联,解决了“倍是什么”这个大的核心问题,层层递进,激起了学生探究的欲望和思维碰撞的火花。

三、理清操作活动目的,设计核心问题

在新课标引领下,很多教师已越来越关注学生学习方式地转变,如课堂上教师都会依实际需要组织学生开展必要的操作活动:一是激发学生数学学习的兴趣,二是化抽象为直观,将数学规律外显,助力学生探索知识的内涵,促进学生深度学习。但是,也经常发现教师在设计操作活动环节时只注意引导学生怎么做,而忽略引导学生思考为什么这么做,即忽视了操作活动中核心问题的设计,导致学生停留在表面的操作。

例如,笔者听过这样一堂课,教师在教学《平行四边形的面积》时,教师很用心地设计给小组分配不同形状的平行四边形,让小组合作去剪一剪、拼一拼来将平行四边形转化成长方形,却未能引导学生认真地去思考:怎么剪?为什么这么剪?

笔者认为,在让学生进行剪一剪、拼一拼的活动前,应围绕核心问题:怎样把平行四边形转化为学过的图形(长方形)?平行四边形与转化后的图形之间有哪些联系?来引发学生边操作边思考,建立“动手”和“动脑”之间的良好的协作关系。笔者建议可以进行如下问题设计:问题1:你是怎么剪的?问题2:为什么剪出来的必须是直角呢?问题3:平行四边形与转化后的图形什么联系?问题1 先引发学生去回顾自己的操作过程,问题2 引发学生去思考为什么要沿着高剪,找到如何剪才能更准、更快、更省事,最后问题3,引发学生深层次思考,使学生通过去寻找转化后的图形与平行四边形之间的联系,来达到证明平行四边形的面积等于底乘高这一操作目的。这样融“核心问题”于活动中,让学生的小组合作更具有目的性和实效性。

学贵有疑,疑问是促使思考、深化学习的催化剂。课堂中教师适时用核心问题引领教学,把准学生的思考方向,就能提高学生的思考高度,促使学生进行深度学习。巧妙地于知识本质、学生认识错误点、操作活动目的这三处设计核心问题,能使教师的问更有深度,更具广度,促使学生更有探索的欲望,小组合作探究也更有时效性和目的性。