卷积门控循环单元神经网络与光流法在临近预报中的适用性研究*

张智察 罗 玲 陈 列 李文娟 赵 放 黄旋旋 钟 琦 罗 然

1 浙江省气象台,杭州 310017

2 中国气象局气象干部培训学院,北京 100081

提 要: 深度学习目前在临近预报的雷达外推应用中发展迅速,对其适用性的客观评估是业务应用的重要前提。利用粤港澳大湾区雷达回波开放数据集,基于回波图像形态、命中率、虚警率以及技巧评分,对比评估了卷积门控循环单元神经网络(ConvGRU)与基于半拉格朗日平流方案的快速稠密光流法(OF)在未来120 min雷达回波外推中的效果,结果表明ConvGRU与OF虽外推效果良好,但均不适用于外推回波的生成、加强以及局地分散性特征,且外推效果显著受到天气过程种类的影响。其中,ConvGRU可能更适用于外推分布范围适中且运动简单的回波的主体位置,但回波的强度不稳定且形态模糊,其无法表征回波的精细化运动规律与演化特征;OF更适用于外推50 dBz以上的强回波,且回波结构更优,但在回波缺测区与强度少变区内的外推易存在很大的分布偏差。深度学习的数据集样本数是决定模型效果的最重要原因之一,但样本数实际未能全面覆盖各类天气过程,总体仍偏少,预报业务需进一步扩增。

引 言

临近预报通常是指对某一区域未来短时间内的降雨量或强对流天气进行预测,在气象灾害防御中具有极为重要的地位。强对流天气的临近预报对于预报预警的准确率、空间分辨率以及时效性均具有极高要求。然而,现有的科学认知与技术水平仍然难以捕捉到强对流天气的复杂演变规律,对其准确的预报、预警仍是气象业务领域的难点与研究热点(陈明轩等,2004;俞小鼎等,2012;Sun et al,2014)。

雷达回波外推技术是业务临近预报的主要方法 (陈明轩等,2004;胡胜等,2012;朱平等,2008;俞小鼎等,2012;王秀明等,2012),其通过天气雷达探测到的回波数据来确定回波体的移动速度和方向。回波外推技术主要有四种,分别为单体质心法(Lai,1998;陈明轩等,2006)、交叉相关法(陈明轩等,2007;赵放等,2008;Han et al,2009)、光流法(韩雷等,2008;吴剑坤和陈明轩,2018)以及深度学习法(Shi et al,2015; Wang et al,2017;郭瀚阳等,2019;Ravuri et al,2021)。单体质心法将目标简化为一点,适合跟踪预测大而强的回波目标,而当回波体发生融合分裂时,预报准确率迅速降低。交叉相关法是计算两个临近时刻的空间优化相关系数,然后为所有雷达回波建立拟合关系,其可有效跟踪平缓层状云降水系统,但针对回波变化快的强对流过程追踪准确度较低。光流法根据图像像素强度守恒原理,即假定雷达回波在短时间内不会发生变化,建立光流约束方程(Horn and Schunck,1981;Kroeger et al,2016),计算运动参数,最后结合相邻时间的雷达回波图像之间的水平和垂直位移量,计算图像内像素点的运动矢量(光流)来对回波进行外推,但无法预测回波的生消及其强度变化。深度学习是目前的新兴方法,其基于雷达回波的海量数据集,通过神经网络提取并学习回波演变的时空规律特征,进而对回波进行外推,在一定程度上可预测回波的生消及其强度变化。周康辉等(2021)系统性总结了机器学习在强对流监测预报中的应用进展,指出了深度学习在雷达外推等领域的优势,及其所面临的诸多缺陷与可能的优化改进方案。对于深度学习雷达外推算法而言,其所需的雷达回波数据质量要求较高(李艳芳,2011;Song et al,2020),否则极容易干扰深度学习算法的训练,进而导致外推结果的不准确;其次,深度学习对于技术与设备的要求较高;此外,受制于雷达回波强度样本的极端不平衡分布以及模型本身的缺陷,深度学习所外推的回波普遍存在强度偏低、形态模糊以及逐帧衰减等现象(Tran and Song,2019;Song et al,2020)。

迄今为止,深度学习已在气象临近预报领域获得了迅速发展(周康辉等,2021;顾建峰等,2020)。与此同时,传统方法也在不断改进。光流法与深度学习均是补充气象临近预报业务中传统外推技术的有效方法,但过去的研究多集中于不同深度学习算法之间(Shi et al,2015;2017;Tran and Song,2019)以及它们同交叉相关算法之间(郭瀚阳等,2019;韩丰等,2019)在业务应用中的对比,而针对光流法与深度学习在临近预报领域中适用性的对比评估(Shi et al,2015)至今尚不多见。为此,利用粤港澳大湾区雷达回波开放数据集,基于回波图像形态、命中率(POD)、虚警率(FAR)以及技巧评分(TS),对比评估了卷积门控循环单元神经网络(ConvGRU)与基于半拉格朗日平流方案的快速稠密光流法(OF)在未来120 min 雷达回波外推中的效果,据此探讨了深度学习与光流法在雷达外推领域中所面临的主要问题,以期为未来气象临近预报业务的选择提供科学参考。

1 资料与方法

1.1 资料介绍

粤港澳大湾区标准雷达数据集(1)粤港澳大湾区标准雷达数据集SRAD2020数据介绍与下载链接:https:∥ma-competitions-bj4.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/SODIC/weather/dataseTS_weather.zip(standardized radar dataset 2020,SRAD2020)是由深圳市气象局在2020年通过数据质量控制、雷达数据脱敏等处理和开发后对外开放的雷达回波数据集(脱敏后不具有时间段与地理位置信息),其以灰度图PNG格式进行存储,旨在促进基于该数据集的研究和相关数据处理方法的发展。SRAD2020的垂直层次为1层,海平面高度为2.5 km,水平分辨率为0.01°(约1 km)、网格数量为256×256(即约255 km×255 km的区域),每个雷达数据个案样本覆盖时长为240 min,时间间隔为6 min,共41个时次。

经剔除无回波区比例大于90%、过程中出现雷达回波缺测的天气过程后,共保留样本数16550个。其中ConvGRU的训练集为9482个,验证集与测试集则分别为3000个和4068个。

1.2 基于卷积门控循环单元神经网络与光流法的雷达外推算法

1.2.1 卷积门控循环单元神经网络

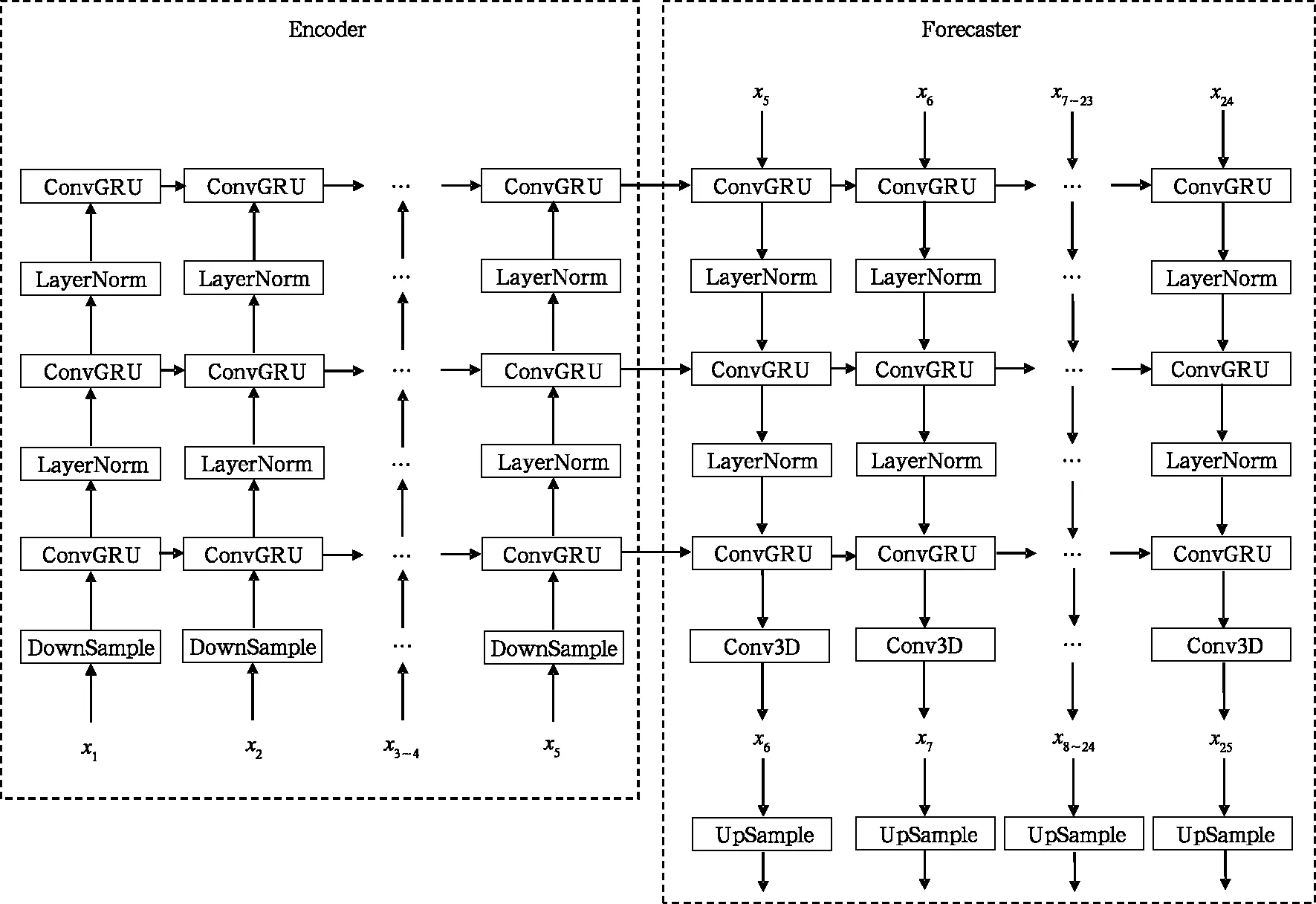

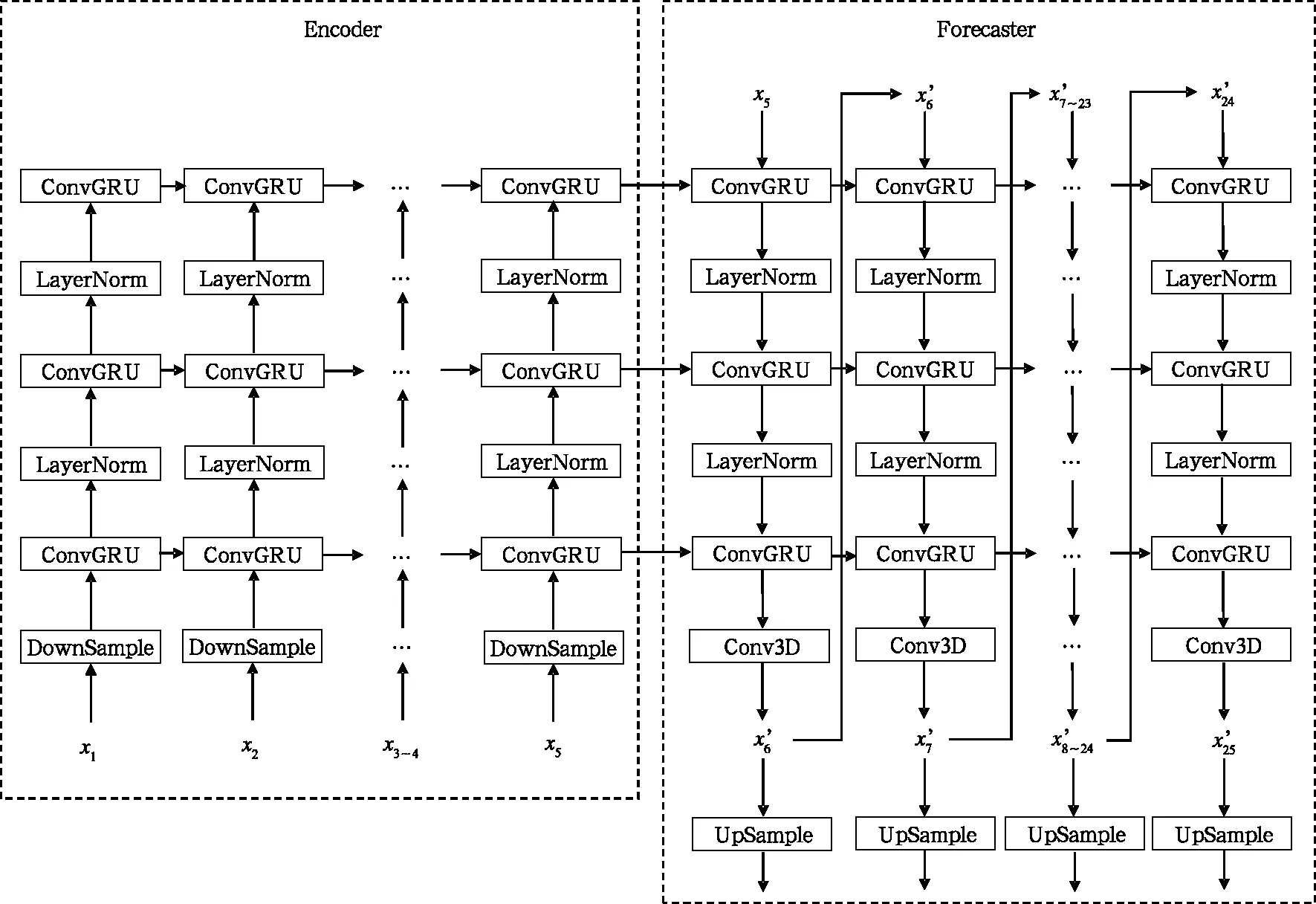

Shi et al(2015;2017)通过结合长短期记忆神经网络(RNN)和卷积神经网络(CNN),首次提出了ConvLSTM来学习图像之间的时间与空间演变特征;在此基础上,对其进行了改进,提出了Encoder-Forecaster结构(EF)的卷积门控循环单元神经网络(convolutional gated recurrent unit neural network,ConvGRU)以及轨迹门控循环单元神经网络(TrajGRU),并将其运用于气象雷达回波外推,两者较ConvLSTM分别有效提升了模型的训练速度及对旋转回波的外推能力。相较于ConvLSTM而言,ConvGRU的计算速度更快,性能更稳定,甚至具备更优的预测性能(Tran and Song,2019;郭瀚阳等,2019)。为此,在ConvGRU的基础上,对传统的Encoder-Forecaster进行了改进(图1和图2),即采用了“Teacher Forcing”方法。

首先,训练和测试阶段的ConvGRU结构分别如图1和图2所示。在图1和图2中,Encoder用于提取5个连续时刻实况雷达回波x1~5的时空演变特征;基于“Teacher Forcing”机制(Zhang et al,2018),对传统方法中Forecaster的初始输入均为0进行改进,即在训练阶段中(图1),将最后时刻输入的实况雷达回波x5作为Forecaster的初始输入,而后每一个时刻的输入均为该时刻对应的实况雷达回波x6~24,以期减小模型的训练难度。在测试阶段的Forecaster中(图2),每一个时刻的输入则为上一时刻的预测结果,据此预测未来20个逐时刻的雷达回波x’6~25,即外推时间长度为120 min。相较于未采用“Teacher Forcing”,改进后明显地提高了模型在早期的训练速度,在相同迭代步数下,训练效果要优于未采用。

图1 ConvGRU在训练阶段时的传输结构

图2 ConvGRU在测试阶段时的传输结构

在Encoder中,参考Shi et al (2015;2017)的方案,DownSample为下采样层,其采用三次样条插值法将原始雷达回波拼图数据的分辨率(256×256)降低至64×64,以降低算法对计算机性能的要求,有利于算法捕捉移动速度更快的回波信息;ConvGRU用于学习雷达回波的时空演变特征;LayerNorm(Ba et al,2016)为适用于时空序列深度学习算法训练的层间标准化,其可使得算法在前向传播时令ConvGRU的输入数据分布保持均匀,并使得反向传播时梯度更加稳定;LayerNorm的下一层均采用了LeakyRelu激活函数(Zhang et al,2018),相较于传统的Relu激活函数,LeakyRelu解决了神经元“死亡”问题;在Forecaster中,Conv3D为3D卷积层,用于输出低分辨率(64×64)的雷达回波预测结果。UpSample为上采样层,其采用三次样条插值法将低分辨率(64×64)雷达回波预测结果的分辨率提高至256×256,此即为最终的输出结果。

在基于雷达回波数据集训练ConvGRU之前,首先对雷达回波开放数据集进行归一化预处理,将其映射到[0,1]。训练采用Adam优化算法,初始学习率为0.001,并以均方误差(MSE)作为损失函数,共迭代1000次。学习率在迭代训练过程中采用了余弦退火的衰减策略,即学习率以余弦函数形式周期性变化,其最大值为0.001,最小值为1×10-5,周期为100次迭代,该策略有助于避免算法在训练时陷入局部最小值,并且在训练过程中不断保存最优模型。此外,为了防止过拟合,算法采用了L1与L2的正则化方案。

1.2.2 光流法

光流法(optical flow,OF)假设回波运动在短时间内满足拉格朗日守恒方程,并引入其他的约束方程来求解光流场。假设在t时刻(x,y)处雷达反射率因子值为z(x,y,t),经过dt时刻,该点的反射率因子值变为z(x+dx,y+dy,t+dt),当dt趋向于0时,认为z值近似不变。OF采用Kroeger et al(2016)的快速稠密光流算法来反演回波图像中每个像素点的光流矢量,该算法同时也采用了金字塔分层技术(Adelson et al,1984)来有效捕捉运动较大的雷达回波。此外,为了解决线性外推不考虑旋转的缺点,采用了半拉格朗日外推平流方案(Germann and Zawadzki,2002)对雷达回波进行外推。半拉格朗日平流方案[式(1)]具有良好的稳定性和精度,目前已广泛应用到数值预报模式和气候模式中。

(1)

an+1=Δtu(t0,x-an/2)

(2)

式中:u(t0,x-an/2)为回波在格点x-a/2处的速度。设a初值为0,预报时效内总位移为N步位移量之和,时间步长Δt设为6 min,n为迭代次数。

基于上述步骤构建的OF,以x4~5这两个时刻的雷达回波图像作为输入,以外推未来120 min的20个时刻雷达回波x’6~25。

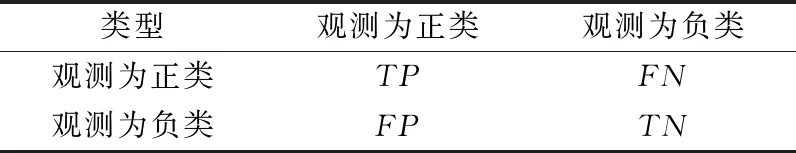

2 外推结果评价标准

参照郭瀚阳等(2019)的研究,采用POD、FAR和TS评分来评估ConvGRU和OF的外推效果。其计算方法流程为:首先定义一组回波阈值,把最终的预测结果分解成多个二分类问题(大于阈值的点设为正例,反之设为负例),然后根据二分类混淆矩阵计算评分(表1)。假设检验的雷达回波阈值为K,TP表示观测不小于K且预测也不小于K的次数,FN表示观测不小于K而预测小于K的次数,FP表示观测小于K而预测不小于K的次数,TN表示观测小于K且预测小于K的次数。本试验使用的阈值分别为20、30、40、50 dBz。评分标准计算式为:

表1 二分类问题下的混淆矩阵

(3)

(4)

(5)

3 两种雷达外推算法的适用性分析

总结所有测试集雷达回波图像的外推结果发现:①ConvGRU能较好地外推分布范围适中且运动简单的回波的主体位置,例如线性移动的飑线等。而由于OF无法反演出前后帧雷达回波缺测区或者回波少变区的光流场,也就无法对该区域内的回波进行有效外推,据此外推后期存在较大位置偏差。②OF适用于区域内分布范围很大或局地分散性回波,例如台风过程或局地分散性强对流等,且回波结构更优。对于前述两种回波类型,ConvGRU外推的回波强度存在明显的不稳定性,对于前者,ConvGRU容易偏大,对于后者则易衰减与消亡。③两种外推算法均无法应对回波的生成与加强,ConvGRU外推的回波结构随外推时间的增大而逐渐模糊。上述ConvGRU的外推表现与Tran and Song(2019)针对多种深度学习雷达外推算法的对比研究基本一致。

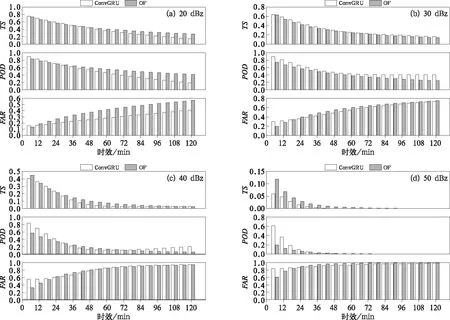

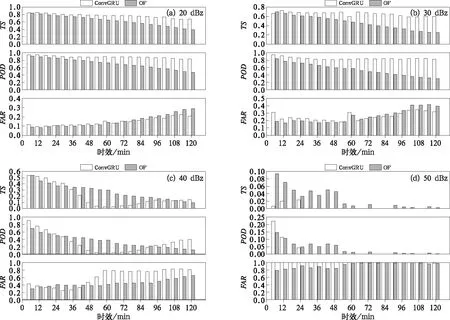

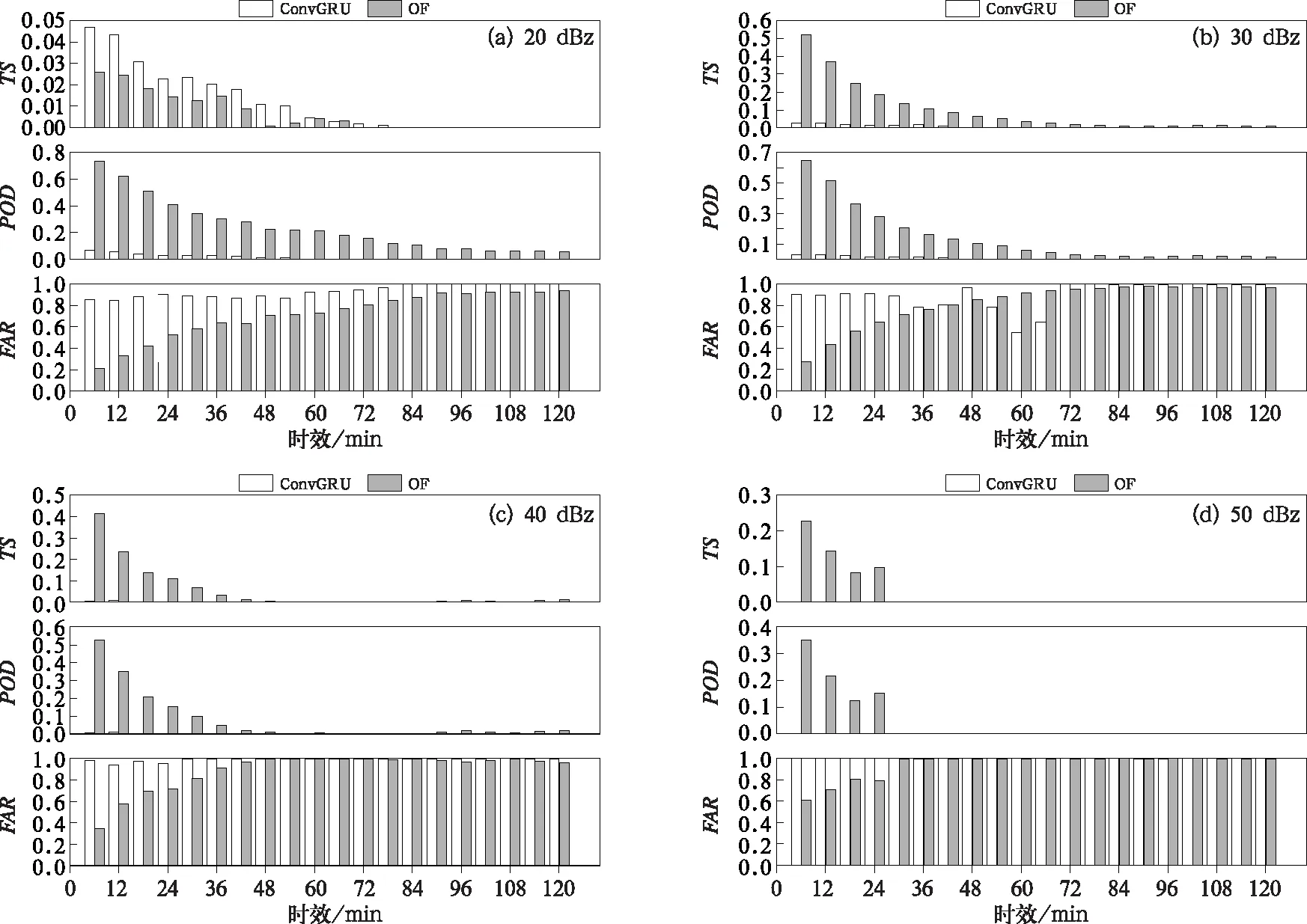

在上述总结的基础上,分别绘制了20、30、40、50 dBz阈值处测试集所有样本TS、POD、FAR随外推时间的变化图。从图3可见,在20 dBz (图3a)阈值处,ConvGRU仅于前36 min略优于OF,36 min后TS、POD显著偏低。在30 dBz(图3b)阈值处,ConvGRU则于所有时段上均略优于OF。而到了40 dBz、50 dBz阈值处,OF则总体要优于ConvGRU。其中,40 dBz阈值处ConvGRU仅于前30 min优于OF,POD表现为先下降后增大,表明ConvGRU针对回波的演化具有一定的外推能力。50 dBz阈值处,ConvGRU则明显不及OF,30 min后其TS、POD几乎为0。

图3 所有测试样本下ConvGRU与OF的外推评分随时间的变化

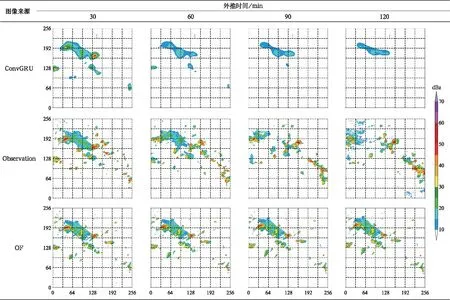

由于相同类型个例的表现效果较为一致,因此,分别针对性地选取了飑线、台风、分散性强对流个例来进一步评估两种雷达外推算法的适用性。另外,由于所采用的开放数据集缺少地理位置信息,因此在回波图像的横、纵坐标轴处,以等32格点间距标注了相应的数字,据此将图像等分成8×8的虚线网格,以助于不同图像之间的对比评估。

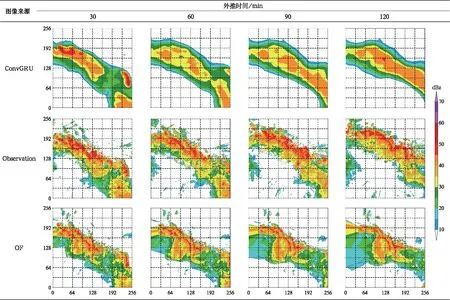

3.1 飑线回波的外推

飑线是一种由多个雷暴单体侧向排列构成的、突发性强、空间尺度小、破坏性强的中小尺度强对流天气,容易造成巨大的人员伤亡和财产损失,故提升针对飑线的监测预报能力具有重要现实意义。为此,首先分别对比了ConvGRU与OF外推飑线过程的回波结构(图4)与客观评分(图5)随时间的变化特征。

首先从图4明显可见,ConvGRU外推的主回波位置要更准确。另外,随着外推时间的增大,ConvGRU的外推回波逐渐模糊,零散回波明显消亡,主回波的外推强度先减弱后增强。进一步结合图5可见,在20 dBz(图5a)、30 dBz(图5b)阈值处,ConvGRU与OF均取得了较好的外推效果,其中ConvGRU要显著优于OF。而在40 dBz及其以上阈值处,两者的外推效果存在显著差异。在40 dBz阈值处,ConvGRU在外推的初期和末期要略优于OF,其TS、POD表现为先减小后增加的趋势,表明ConvGRU针对回波的生消演化可能具有一定的外推能力。而在50 dBz阈值处,ConvGRU则明显不及OF,基本失去了针对强回波的外推能力。

图4 ConvGRU与OF针对飑线过程的外推回波结构

图5 同图3,但为飑线过程

此次飑线过程40 dBz以上回波的强度、移速均较为稳定,因此基于光流不变假设的OF具有更好的适用性,但受制于无回波区光流场的缺失,OF于后期所外推的强回波分布位置存在明显偏差,而ConvGRU对此类分布范围适中且运动简单的回波的主体位置具有较好的外推能力。

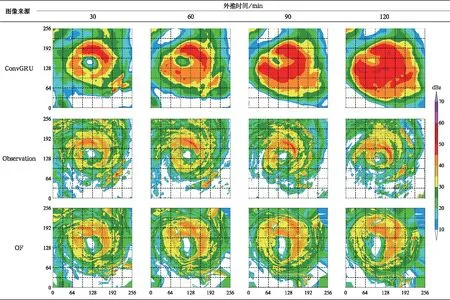

3.2 台风回波的外推

台风是沿海地区频发的重大气象灾害,但目前针对台风暴雨的临近预报,尤其是台风登陆区的暴雨强度及分布的预报仍很困难,故提升针对台风的临近预报意义重大。为此,分别对比了ConvGRU与OF外推台风过程的回波结构(图6)与客观评分(图7)随时间的变化特征。

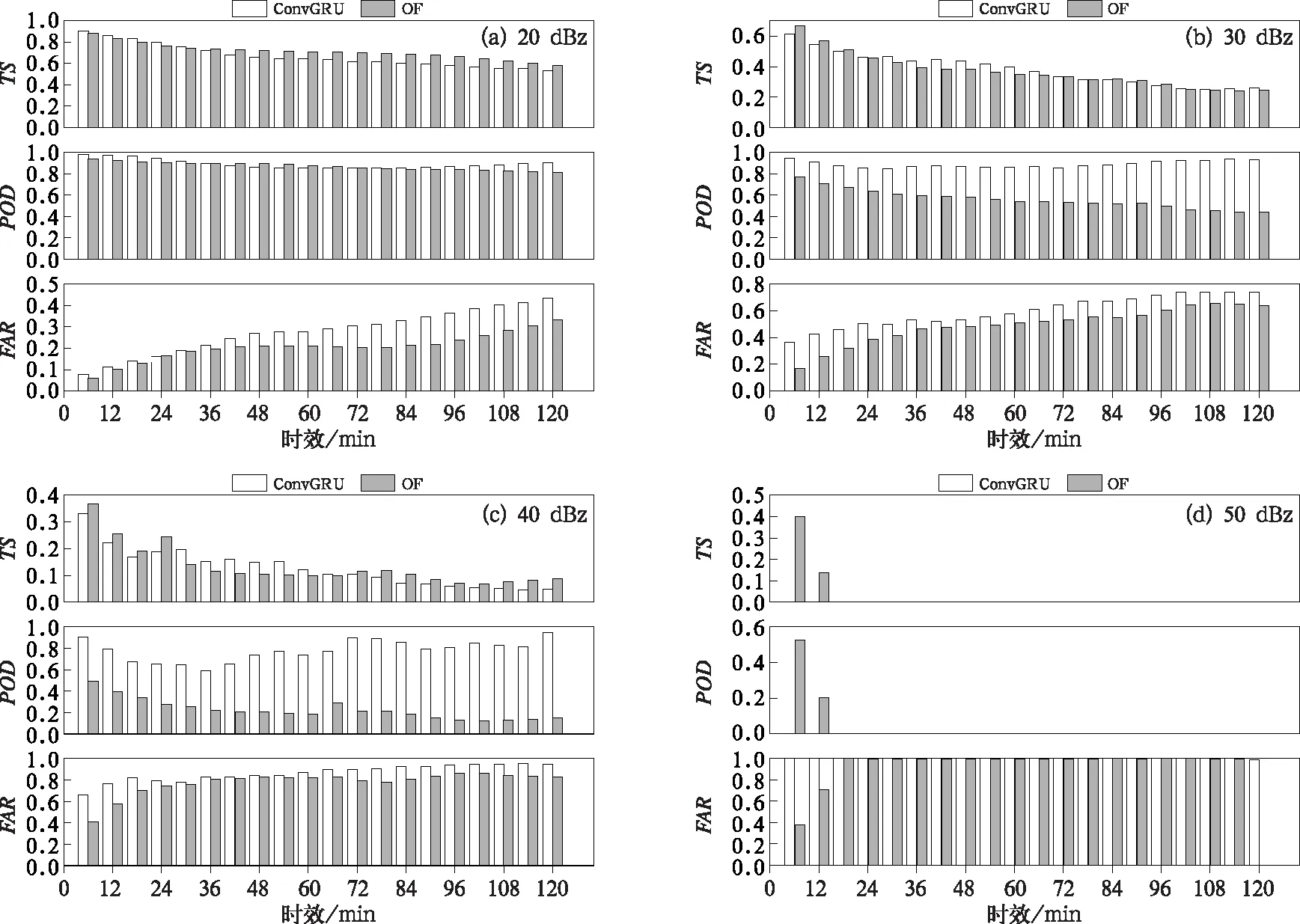

从图6可见,随着外推时间的增大,ConvGRU外推的台风回波结构模糊现象较为严重,其外推的台风回波强度总体偏强,而OF在结构与强度上则表现更准确。从图7可见,在20、30、40 dBz阈值处,OF的外推效果总体要优于ConvGRU,前者表现更为稳定,后者的FAR则要明显偏大。

图6 同图4,但为台风过程

图7 同图3,但为台风过程

首先,台风过程的对流活动强盛,这很可能是50 dBz及其以上阈值处,两种方法均无法做出有效外推的主要原因。其次,基于加权计算的卷积核,MSE损失函数及易丢失细节信息的DownSample使得ConvGRU无法表征出回波的精细化特征,致使ConvGRU在台风旋转运动与结构的表征上要明显不及OF。

3.3 分散性强对流回波的外推

分散性强对流天气具有极强的局地性与突发性,对其的准确预报一直以来是困扰临近预报领域的难点。为此,分别对比了ConvGRU与OF外推分散性强对流天气的回波结构(图8)与客观评分(图9)随时间的变化特征。

图8 同图4,但为分散性强对流个例

图9 同图3,但为分散性强对流过程

与外推飑线和台风过程回波所明显不同的是,随着外推时间的增大,ConvGRU外推分散性强对流回波的形态则明显趋于消亡(图8),强度显著偏弱,位置分布存在极大偏差。由于无回波区无法通过光流反演算法来反演得到光流场,致使OF无法外推该区域内的回波,在外推的后期势必会存在明显的位置偏差。

从41个时次的回波观测数据来看(图略),该个例的回波特性在图像形态上与飑线、台风存在较显著区别,即回波非常分散稀疏,强度变化则具有更大的不确定性,虽然OF外推评分全面优于ConvGRU,但两者明显均不适用于外推局地分散性强对流。

综合来看,基于深圳市气象局雷达回波开放数据集的表现特征与相关的实际业务研究结论(郭瀚阳等,2019;韩丰等,2019)基本相近。

4 结论与讨论

利用粤港澳大湾区雷达回波开放数据集,基于回波图像形态、命中率(POD)、虚警率(FAR)以及技巧评分(TS),对比评估了卷积门控循环单元神经网络(ConvGRU)与基于半拉格朗日平流方案的快速稠密光流法(OF)在未来120 min雷达回波外推中的效果,主要结论如下:

(1)ConvGRU与OF虽外推效果良好,但均不适用于外推回波的生成与加强,且外推效果显著受到天气过程种类的影响。OF对50 dBz以上强回波的外推相对更稳定、回波结构更优,但由于在回波的缺测区及其强度稳定区内均无法有效反演得到光流场,因此OF对上述区域内回波位置的外推有很大偏差。而ConvGRU则能有效改善上述偏差,总体更适用于外推分布范围适中且运动简单的回波的主体位置,但回波的强度不稳定且形态模糊。例如在针对线性运动的飑线的外推中,ConvGRU外推的回波位置与实况较为一致,但形态模糊、强度偏强;OF则在回波的缺测区边缘出现了回波合并,无法在缺测区内作出有效外推,但对50 dBz以上强回波的外推具有更好的指示意义;ConvGRU无法表征出复杂的精细化运动特征,因此OF更适用于外推台风;局地分散性强对流的回波演化具有很大的不确定性,两种算法均无法有效外推该类回波。深度学习的数据集样本数是决定模型效果的最重要原因之一,但本文样本数实际未能全面覆盖各类天气过程,总体仍偏少,预报业务则需进一步扩增。

(2)回波强度的样本极端不平衡分布是导致深度学习方法对强回波无法做出有效外推的主要原因。如何克服样本不平衡问题是提升深度学习雷达外推算法的重要因素。不考虑其他气象要素,而仅学习雷达回波的演化特征应当是一个充满不确定性的学习过程,在理想条件下,足够复杂的深度学习模型可以无限逼近某个非线性方程,但在充满混沌特性的气象领域,深度学习的学习能力似乎仍然有限;因此,仅基于历史雷达回波数据,令深度学习算法去学习充满不确定性因素的对流演化问题,数据的局限性以及学习问题本身的高难度性很可能是导致至今深度学习雷达外推算法存在诸多问题的重要原因,尤其是仍难以准确地预测回波的加强与生成。另外也不难发现,在目前深度学习已获得广泛应用的人脸识别、医学图像分割、视频预测等领域,基本都有一个规律性较强的物理背景,背景中可学习的确定性信息更多、不确定性则更少。因此,雷达回波外推领域有必要将多源观测与模式资料同深度学习算法进行耦合。

(3)现有的光流法仍无法外推出回波强度的演化特征。因此,仍需借助于气象专家知识,对传统的外推算法进行改进;对于回波缺测区及其强度稳定区内的光流场缺失问题,可采用决定回波移动的模式预报或雷达反演风场来代替缺失的光流场。