江西昌江流域特大暴雨短时强降水回波特征分析*

陈鲍发 马中元 王立志 黄龙飞 李燕玲 盛梦婷 张晓芳

1 江西省景德镇市气象局,景德镇 333000

2 江西省气象科学研究所,南昌 330046

3 中国科学院大气物理研究所,北京 100029

4 江西省乐平市气象局,乐平 333300

5 江西省婺源县气象局,婺源 333200

提 要: 为了研究江西昌江流域特大暴雨过程中短时强降水的回波特征,使用天气、雷达回波和昌江流域气象水文雨量等资料,对2000—2020年昌江流域10次特大暴雨过程,采用天气学、统计学、雷达气象学和图像处理学等方法进行研究。结果表明:特大暴雨过程的主要取决于对流活动造成的短时强降水,包括短时强降水雨强和强降水范围。当3 h累计雨量≥100 mm 时即可提前发布特大暴雨红色预警,监测单站累计时长达3 h的短时强降水可更早发布预警,提升特大暴雨预报服务效果。超低空急流、中低层低涡、高空低槽、低层辐合、高层辐散在景德镇市特大暴雨过程中发挥了重要作用。强降水由大范围混合性降水中的强回波单体、强回波短带或其他回波导致,回波强度达45~55 dBz。风暴跟踪信息(STI)产品不仅能反映强回波的移动信息,还可以分析出回波的辐合,对于短时临近预报有很好的参考价值。在覆盖江西宽广东西走向的回波带上,存有多条南北走向的短带回波,由西向东移动,形成“列车效应”,风廓线雷达产品垂直速度W可大致反映回波移动情况。造成特大暴雨的组合反射率(CR)强度多为45~50 dBz,回波顶高(ET)平均为12~13 km,垂直液态水含量(VIL)在5~10 kg·m-2,45 dBz 的强回波伸展高度平均为6 km。CR强度在45 dBz以上时:强回波面积达到3等级时出现短时强降水的可能性很大,强回波面积在2等级时雨强大多在 20~30 mm·h-1 ;强回波面积在1等级时雨强基本在20 mm·h-1以下。研究结果为了解和监测预警昌江流域特大暴雨的短时强降水回波特征及预报提供了参考依据。

引 言

景德镇市位于江西东北部,是江西的暴雨中心之一,昌江流域由北向南贯穿景德镇市。多年来,强降水导致的洪水一直严重危及昌江流域居民的生命与财产安全。例如:1998年昌江流域出现大洪水,转移受灾群众20多万人,直接损失超20亿元。在经过2000—2009年昌江流域相对平静时期后,2010年昌江流域又进入洪水多发期,2010年7月15日、2012年8月10日、2016年6月19日、2017年7月23—24日、2018年7月5—6日、2020年7月6—8日均为昌江流域历史上罕见的大洪水过程。可以说暴雨、大暴雨的研究仍是景德镇市气象部门最为迫切研究的课题之一,尤其是特大暴雨天气的研究和监测预警。2021年7月河南特大暴雨、2021年8月11—12日湖北随州特大暴雨,都造成大范围的人员伤亡,使得特大暴雨的研究和监测预警愈发引起社会公众和气象学者的高度关注。

对于暴雨的研究,国内外多有专家进行了研究。张延亭和林铍德(1994)指出致洪暴雨前期500 hPa东亚中低纬度环流平直,低空形成三高一低的形势,切变线上低涡东移。戴泽军等(2019),黄文彦等(2019),张舒阳和闵锦忠(2018),刘蕾等(2018),梁钰等(2019),蓝俊倩等(2018),田畅等(2019)发现低空急流、水汽输送、低层辐合、高层辐散在暴雨产生中起到重要作用,而槽后冷空气侵入加剧了中低层大气的对流性不稳定,触发了不稳定能量的释放暖区暴雨带发生于西南暖湿气流加强的环境下,对流不稳定显著,在暖式中尺度辐合线的触发下产生,具有明显的“列车效应”与后向传播特征,地面辐合线及中尺度涡旋的位置决定了雨带和特大暴雨中心的位置。锋面系统暴雨带由切变线云系形成的多单体回波带造成的,高低空系统耦合,降水持续时间长,暴雨区面积大(王华等,2019)。暴雨的雷达回波特征各种各样,尉英华等(2019),邓虹霞等(2019)研究发现,回波形状主要有块状、带状、混合型等3种,40 dBz 以上回波是强降水雷达回波的重要系统。辛玮琦等(2021),洪丽霞等(2021)江西短时强降水研究表明:组合反射率CR为40~65 dBz,回波顶高ET为8~15 km,垂直液态水含量VIL为10~50 kg·m-2,50 dBz 强回波顶高为5~12 km,这是由于强对流天气回波和稳定性降水回波都有可能出现短时强降水。桂园园等(2020)指出暴雨有对流型降水、混合型降水2种类型,对流性降水的强回波中心强度可达50~60 dBz;混合型降水回波强度偏弱在45 dBz,但45 dBz强回波顶高不超过6 km,属于典型“低质心”降水。回波的合并是与回波的“传播”相联系的,回波的传播方式一方面加快了移动速度,另一方面改变了回波的移动方向。强雷电、雷暴大风、冰雹的雷达回波特征与强降水有明显区别,产生强雷电的回波要具备强度>50 dBz、强回波中心密实、强回波边缘梯度大等条件;雷暴大风主要有短带回波、强回波单体和超级单体回波结构,CR达50~60 dBz或以上,VIL在20~40 kg·m-2,强盛时可达50~60 kg·m-2,反射率因子垂直剖面上50 dBz以上回波高度在5~6 km,强盛时达6~8 km;径向速度垂直剖面上具有相邻的正负速度对的中气旋结构(陈鲍发和马中元,2019;高建平等,2019;何文等,2018;吴才明等,2019)。陈鲍发等(2020)为直观显示强对流回波的移动信息,将江西多部雷达的风暴跟踪信息(STI)产品进行解码,并集成在雷达拼图CR或反射率因子R的1.5°仰角产品中,形成雷达拼图组合STI产品,并提出了密集指向区的概念,有效地判断未来1 h回波系统的移动方向和移动速度。这些研究成果为景德镇地区特大暴雨研究提供了参考依据。

1 资料及研究区域介绍

1.1 资 料

雨量资料来源于景德镇市区域气象站和昌江流域水文观测站;景德镇市气象局自2004年开始在境内布设区域自动站,目前已有60个自动气象站(含3个国家观测站);水文局雨量观测点则更多,目前昌江流域有112个水文雨量自动观测点。天气资料和探空资料来源于MICAPS平台,主要使用常规天气图;雷达拼图资料来源于江西WebGIS雷达拼图平台和景德镇SA天气雷达PUP产品;风廓线雷达资料来源于江西风廓线雷达产品平台的景德镇(浮梁)TWP3边界层风廓线雷达产品。

1.2 研究区域

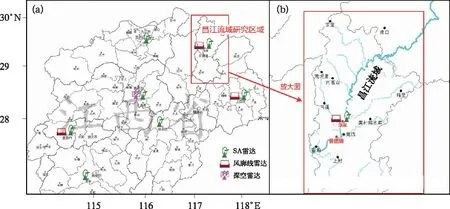

昌江由北向南贯穿景德镇全境,是流经安徽、江西两省的一条河流,发源于安徽祁门县大洪岭深处,向南流经景德镇,注入鄱阳湖,全长为253 km。市境内干流长约110 km,50多条支流。上游在祁门境内,水流湍急,特别是有强降水影响时,洪水陡涨、陡落,具有较为明显的山洪特征。本文研究的强降水区主要位于景德镇境内及安徽祁门南部(图1a),10次特大暴雨发生点由北往南依次为茶宝、渚口(祁门境内)、荒坞里、内高山、南溪、瑶里、龚村坞水库、竟成、丽阳、上村(图1b),后续短时强降水统计数据来源于这些气象观测站。

图1 (a)昌江研究区域和(b)昌江流域的10个站点位置

2 江西昌江流域特大暴雨过程数据统计

在景德镇市区或浮梁县的气象区域站与水文观测站中任意24 h满足:1个站出现250 mm以上的特大暴雨且有3个站出现200 mm以上的大暴雨即为1次昌江流域特大暴雨过程。3个站出现200 mm 以上的大暴雨引发的昌江流域暴雨过程平均雨量,不亚于1个站的特大暴雨过程。

根据对2000—2020年气象与水文雨量资料的普查,昌江流域共出现10场特大暴雨过程(表1),平均每两年出现一场特大暴雨。但从特大暴雨出现年份来看,这10场特大暴雨中有9场出现在2010—2020年,表明近10年以来昌江流域进入洪水高发期。

从特大暴雨的24 h雨量上看(表1),以2012年8月10日昌江区荷塘乡上村(463 mm)为最大。特大暴雨站点数的多少反映强降水的程度,结合当地洪水的强度与灾情,对10场特大暴雨的雨强进行排名。前三名分别是:2012年8月10日、2020年7月8日、2016年6月19日。对应昌江流域(渡峰坑)的洪峰水位分别为32.29、33.94、33.89 m。

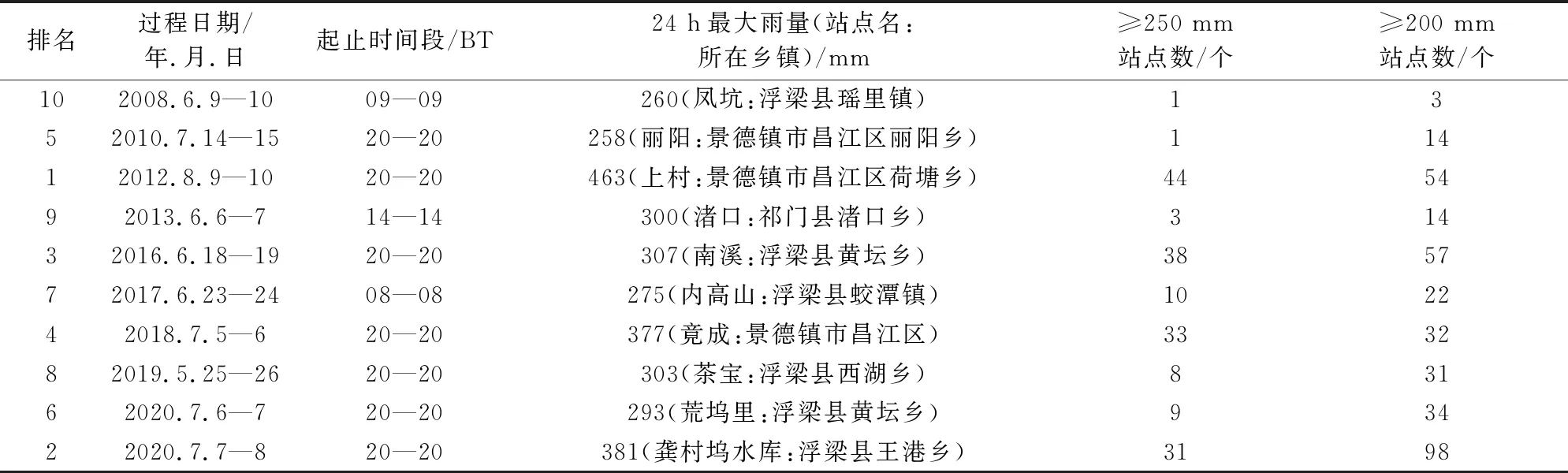

表1 2000—2020年昌江流域特大暴雨过程统计

由此可见,特大暴雨的雨强与昌江流域洪峰水位并未完全对应,雨强最大的2012年8月10日洪峰水位仅为32.29 m。昌江流域的洪水不仅与降水的强度有关,同时与降水的时空分布、站点数等因素关系密切;同样的降水强度落区不同、站点数多寡,造成的结果也会明显不同,灾情也不同。

对2000—2020年昌江流域10次特大暴雨过程逐小时雨量进行统计(表略),短时强降水由多个时段造成,并非24 h都出现短时强降水,短时强降水具有一定的突发性。以雨强≥30 mm·h-1为短时强降水标准,10次特大暴雨过程中短时强降水出现小时数和最大小时雨量比较明显看出短时强降水的突发性(表2)。

由表2可见,10次特大暴雨过程中短时强降水都有1~6 h出现雨强≥30 mm·h-1的短时强降水,平均值为3.3 h,因此,当3 h累计雨量≥100 mm、且其他条件都满足时,即可发布特大暴雨红色预警。10次特大暴雨过程中仅2008年6月10日和2013年6月7日的过程未达到发布特大暴雨红色预警标准,其余8次都达到标准。可见,3 h短时强降水的监测预警是特大暴雨预报服务的关键。

表2 10次特大暴雨过程中短时强降水出现的小时数、最大值和出现时间

3 天气系统、层结条件和物理量

3.1 天气系统配置

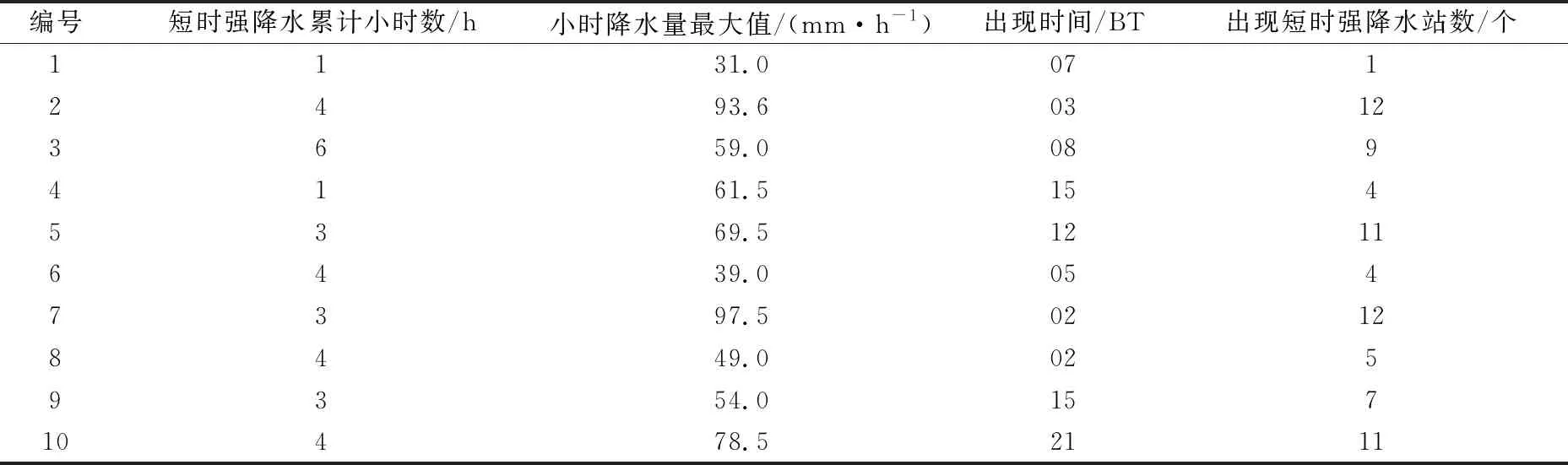

超低空西南急流在特大暴雨中起到了重要作用。10次特大暴雨过程大都伴有超低空西南急流,即存在明显的超地转现象。南昌附近的超低空急流输送边界层暖湿气流,有利于建立位势不稳定,增强不稳定能量,并输送大量水汽,在急流前端的赣东北剧烈辐合,激发强烈上升运动,导致强降水的发生发展。中低层低涡环流有重要影响。低涡环流多位于景德镇东北部的皖南至皖东南,景德镇位于低涡的西南方,低涡西部的偏北气流不断带来冷空气,与赣东北的西南暖湿气流交汇,加剧了上升运动与降水强度,而中层的冷空气叠加在低层的暖湿气流上,又加大了对流的不稳定,增强了不稳定能量。高空低槽的作用明显(图2)。昌江流域特大暴雨的产生均有高空低槽的影响,槽前有明显的正涡度平流,东移过程中往往造成明显的上升运动,造成降水发生,而槽后西北气流叠加在低层西南暖湿急流上,热力不稳定发展,在中层干冷气流的触发下,强降水剧烈发展。200 hPa分流区有明显作用。分流区多表现为北风与西北风之间的辐散,表明高空存在强烈的辐散,高空辐散带来的抽吸作用,将低层上升气流带来的水汽、热量向外流出,使得上升气流不断维持发展,对强降水的持续发展有明显促进作用。低层辐合、高层辐散导致暴雨的发生。有明显的低层辐合和低压(有闭合低压等值线)活动,地面气旋与剧烈的辐合形成明显的上升运动,与高层分流区形成的高层辐散相配合,导致强降水的不断发生。

图2 昌江流域天气系统配置分析

3.2 层结条件和物理量统计

对流有效位能(CAPE)多表现为细长的正能量结构且具有一定的强度。中低层切变线稳定,切变线以南有强盛的西南急流,不断有低涡沿切变线东移,低层辐合与高层辐散均明显,为典型的梅雨型致洪暴雨。风垂直切变主要集中在低层850 hPa或边界层925 hPa。东南风顺转为强西南风,暖平流特征明显。水汽饱和区伸展高度高。700 hPa以下均为饱和区,有效保证了水汽的供应。

江西昌江流域特大暴雨过程中南昌探空物理量参数统计(表略)发现,CAPE平均值为1485 J·kg-1、K 指数平均值为39.6℃、SI平均值为-1.32℃,风暴强度指数SSI 平均值为297、1000~500 hPa垂直风切变平均值为12.7 m·s-1、0℃层高度平均值为5164 m、-20℃层高度平均值为8720 m,这些对指导景德镇大暴雨过程预报分析有参考价值。

4 雷达回波和TBB云图特征

4.1 典型雷达拼图回波特征

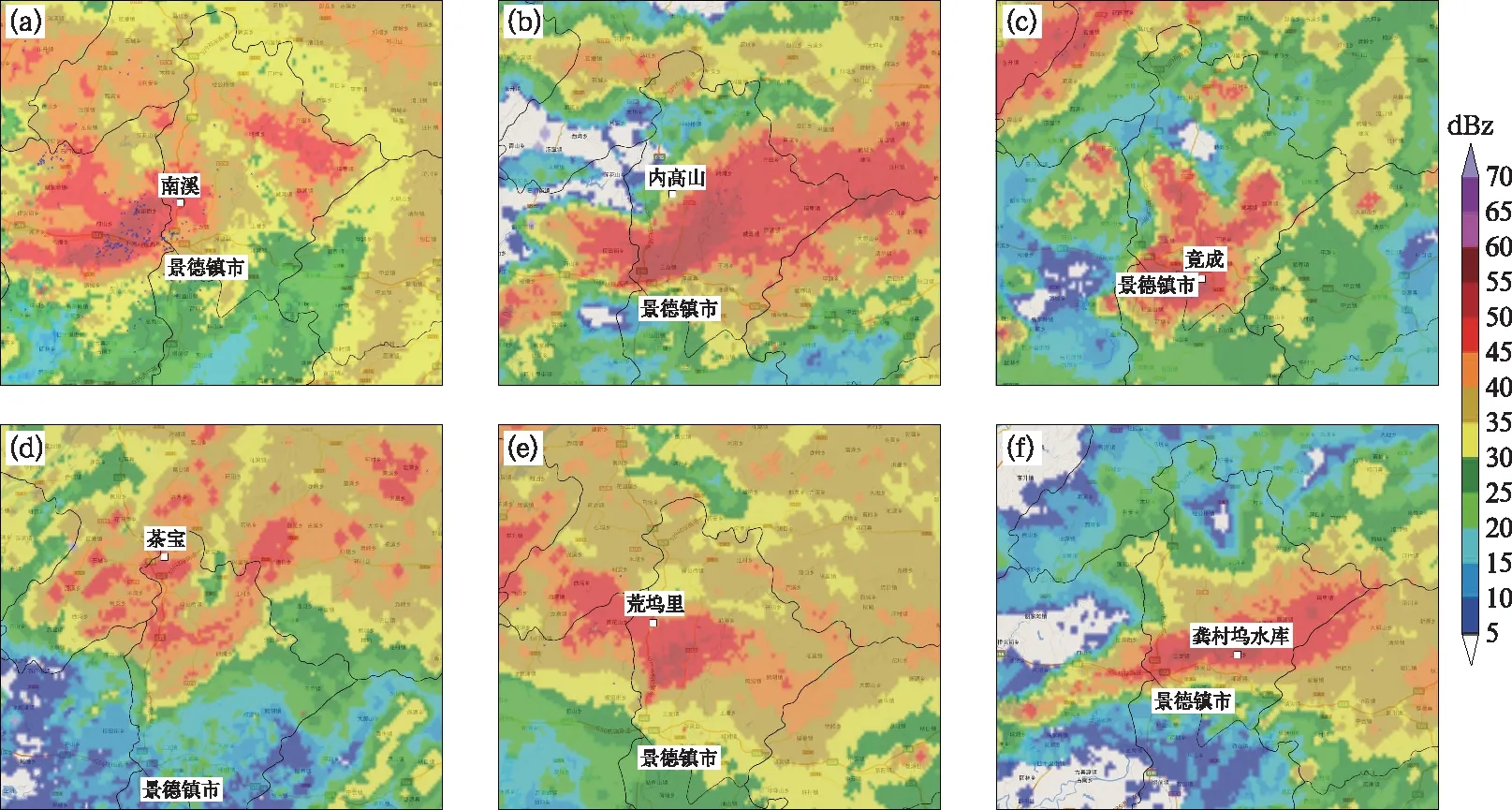

2013年开始有江西WebGis雷达拼图数据,因此选取了景德镇研究区域2013年之后的6次短时强降水典型雷达拼图回波,昌江流域致洪暴雨主要由大范围混合型回波中的强回波带或回波块造成,如:2016年6月19日07时(图3a)、2017年6月24日06:30(图3b)、2020年7月7日10时(图3e)、2020年7月8日16:30(图3f),强度达45~50 dBz,呈准东西向、东北—西南向和西北—东南向。45 dBz 以上的强回波带镶嵌在大范围30~40 dBz中等强度的降水回波中,强回波带经过的地方出现短时强降水,与中等强度的降水混合、叠加,造成大范围的大暴雨与特大暴雨;当回波带与回波移动方向平行时,强降水时间得到延长、强降水量级加大。2019年5月25日21:30(图3d),强降水主要由大范围降水回波中的混合型强回波单体及混合型回波短带造成,混合型强回波单体或短带不断经过浮梁北部,造成特大暴雨。2018年7月5日21:30(图3c),50 dBz的强回波块稳定维持在景德镇市区上空,造成持续强降水。

图3 景德镇研究区域6次短时强降水典型雷达拼图CR产品回波特征

由此可见,江西昌江流域特大暴雨的典型雷达回波特征有大范围混合型回波中的强回波带、大范围降水回波中的混合型强回波单体及混合型回波短带、稳定的块状强回波等,大范围混合型回波中的强回波带表现最为明显。

4.2 风暴跟踪信息(STI)特征和“列车效应”

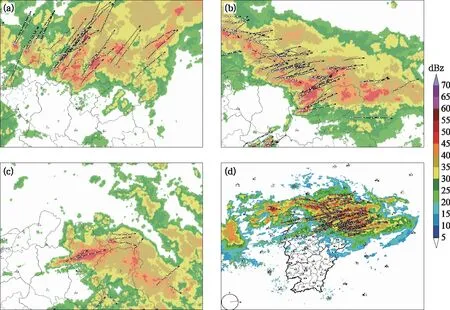

风暴跟踪信息(STI)移动路径,不仅能够反映回波系统的强度,还能反映出回波单体的移动速度与移动方向。STI经过可信度判别、误差数据过滤等处理,将比较合理的STI信息叠加到雷达拼图组合反射率CR和反射率因子R1.5产品上。产品有两种表现方式:一是WebGIS雷达拼图网页版可以交互(图4a,4b,4c);二是简洁方便的手机版(图4d)。暴雨回波STI分布均匀,长度相似,朝向较为一致,均为东北方向,路径较短,表明降水回波从西南向东北方向稳定移动。多个强回波单体上出现密集STI指向,即密集指向区。密集指向区表明多部雷达识别出的STI路径相似,回波移向、移速等移动信息较为确定。从图4a~4c中的密集指向区来看,多个STI指向平行且集中在一起,长度与朝向一致,表明不断有强回波经过并影响。图4d中手机版本STI图左下角的圆圈量化了回波的平均移动信息,该图显示平均STI移动方向为80°,平均STI移动速度为40 km·h-1。回波系统移动速度慢(≤50 km·h-1)有利于产生强降水。

图4 雷达拼图组合反射率CR产品(填色)与风暴跟踪信息STI产品(实线箭头)特征

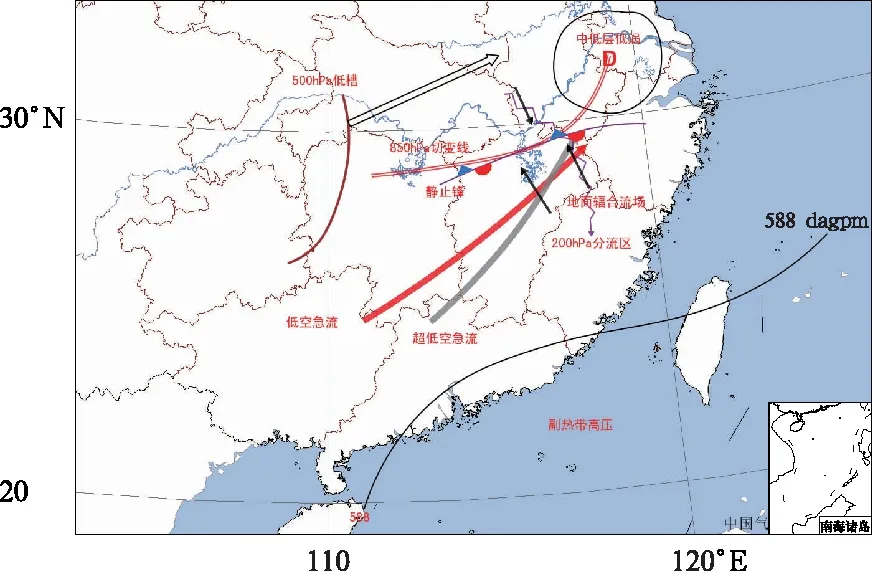

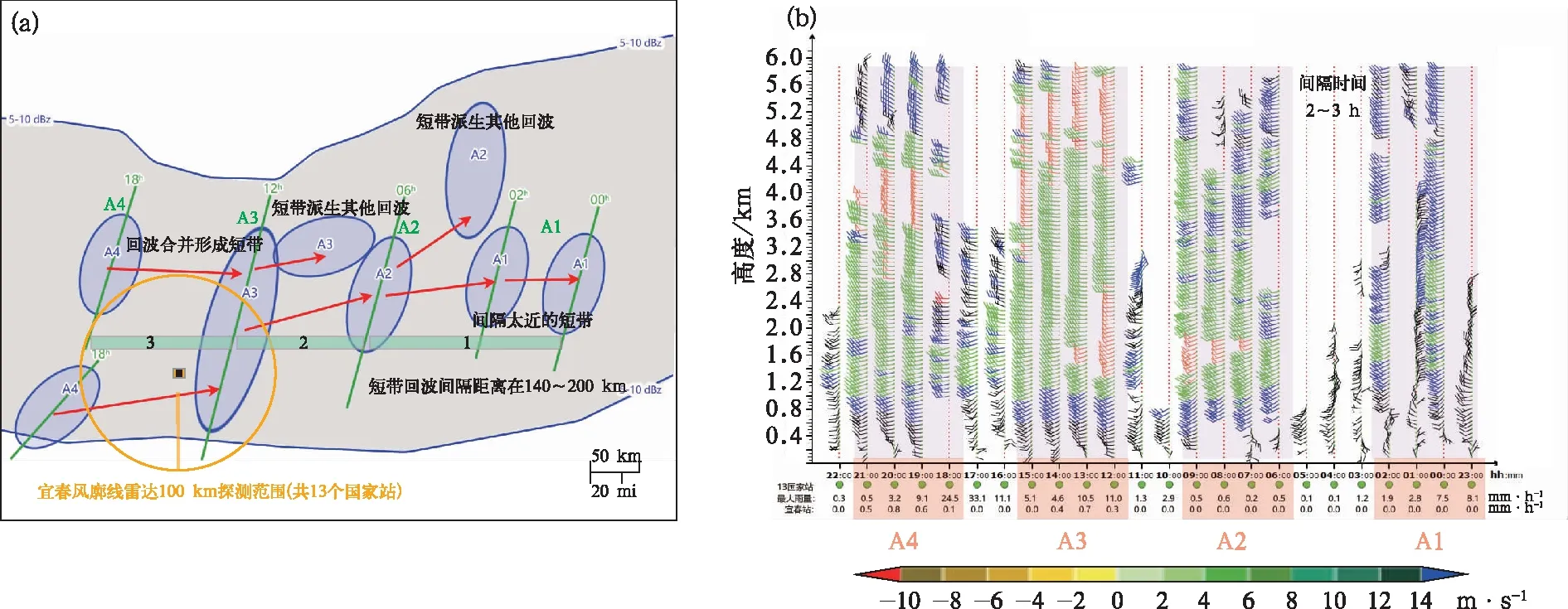

降水回波的“列车效应”是强降水过程中经常出现的一种降水形式,其表现为不同的强回波沿相似的移动路径经过同一地点,强回波之间有明显的间歇,就像一节节列车驶过,故称“列车效应”。2020年7月8日,由宜春市移来的4个短带回波系统A1、A2、A3、A4(图5a),宜春风廓线雷达风场、垂直速度(图5b)图上也较好地表现出“列车效应”的移动。

图5 2020年7月8日短时强降水中“列车效应”雷达拼图与宜春风廓线产品特征

短带回波系统A1在7月7日23时至8日02时移过宜春地区,带来中等强度的降水,宜春附近13个国家站在7日23时、8日00时最大雨量分别为8.1 mm、7.5 mm,风廓线上5 km高度附近均为偏西风,风速约为14 m·s-1,所以A1主要向偏东方向移动。短带回波系统A2在7月8日06—09时移过宜春地区,带来弱降水,宜春附近13个国家站最大雨量均不足1 mm,风廓线上5 km高度附近多为西南风,风速在14~16 m·s-1,所以A2主要向偏东北方向移动。短带回波系统A3在7月8日12—15时移过宜春地区,带来中等强度的降水,宜春附近13个国家站在23时、00时最大雨量分别为8.1 mm、7.5 mm,风廓线上5 km高度附近均为20 m·s-1的西风急流,中低层(1 km以上)也有16 m·s-1以上的西南偏西急流,即A3主要向东北偏东方向移动。短带回波系统A4在7月8日18—21时移过宜春地区,带来较强降水,宜春附近13个国家站在18时、19时最大雨分别为24.5 mm、9.1 mm。风廓线上4~5 km由西风转西北风,风速由20 m·s-1降至14 m·s-1,而5 km以上均为西北风,风速在14 m·s-1左右。由于有较为明显的西北风分量,位于北部的A4向东移动时有偏南的分量,与位于南部回波短带合并东移。

由此可见,在覆盖江西的东西走向的回波带上,存有多条南北走向的短带回波,由西向东移动,形成“列车效应”。其移动方向、速度受到3~5 km的平均风场制约,从相对应的风廓线雷达上可大致量化短带回波的移动信息,同时根据上游降水实况,从而判断该短带回波对下游产生的具体影响。也正是上游不断有短带强回波系统移入景德镇,造成昌江流域持续强降水。

4.3 组合反射率、45 dBz强回波面积和逐小时雨量统计

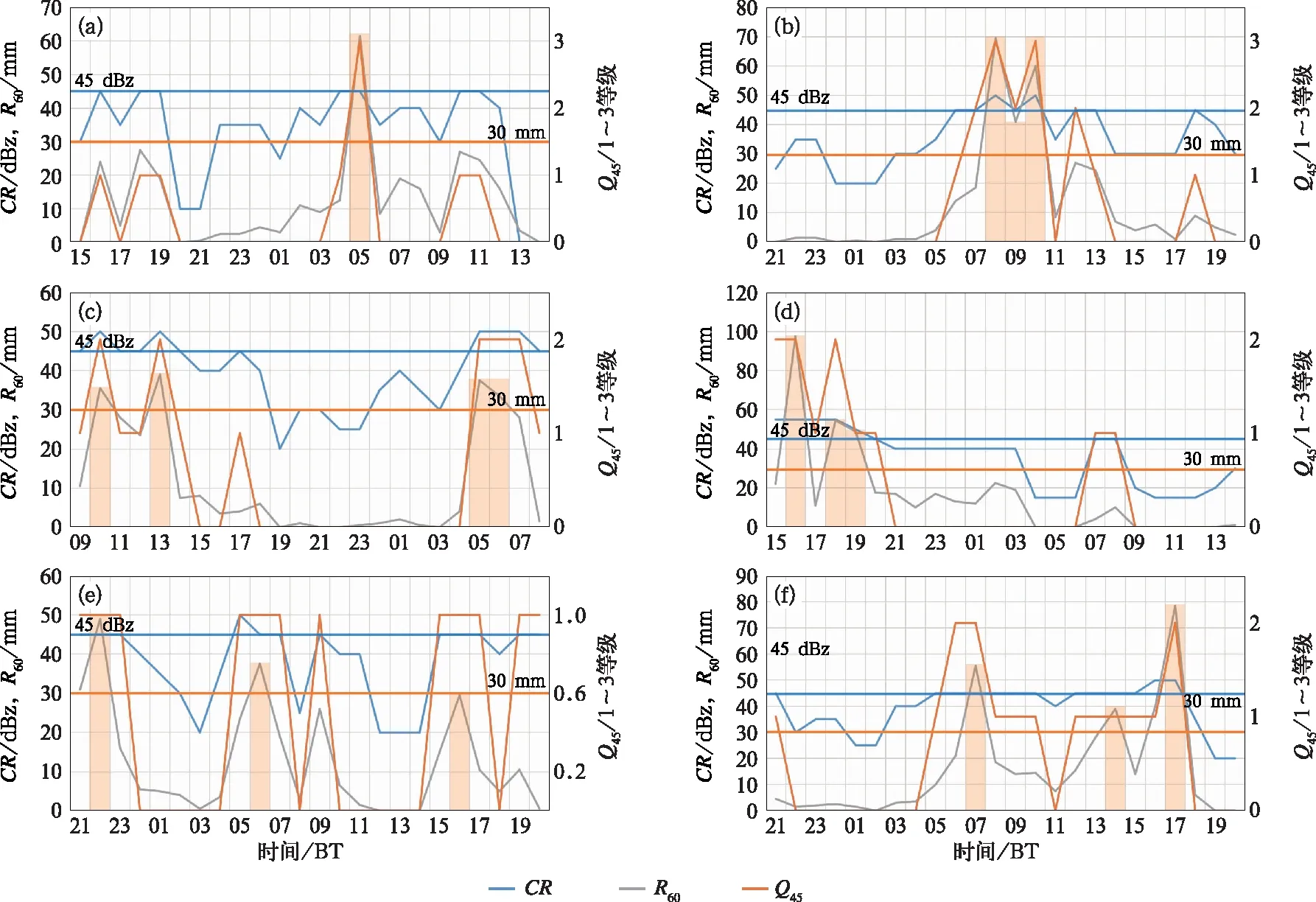

大暴雨过程中,雷达拼图监测范围比单部雷达更大,更能反映大暴雨中中小尺度系统活动。大暴雨的形成尤其是短时强降水的形成与回波系统的强度和强回波面积关系密切。针对6次特大暴雨过程中的组合反射率CR、45 dBz强回波面积Q45(Q45的大小直接关系到强降水的大小和影响时间的长短,划分为0等级:<10 km2;1等级:10~100 km2;2等级:100~300 km2;3等级:≥300 km2)和逐小时降水量R60进行统计分析,得到如下结果(图6)。

图6 景德镇特大暴雨过程组合反射率CR、45 dBz强回波面积Q45和逐小时雨量R60关系特征

R60是逐小时整点的累计值,CR和Q45值取自小时整点前30 min,如:10—11时降水选取10:30回波强度和回波面积数值。

三条曲线叠加在一起可以看出:当Q45为0等级时,雨强基本上在10 mm·h-1以下;当Q45为 1等级时,雨强在20 mm·h-1以下;当Q45为2等级时,雨强≥30 mm·h-1概率较小,大多在 20~30 mm·h-1;当组合反射率都在45~50 dBz或以上,45 dBz强回波面积Q45与短时强降水关系很好,曲线几乎重叠。也就是说,在45 dBz以上回波情况下:如果强回波面积达到3等级时,出现短时强降水的可能性很大。

5 结论与讨论

本文研究了昌江流域2000—2020年内10次特大暴雨过程的短时强降水特征、包括:天气形势、层结条件、物理量、雷达拼图回波特征、风暴跟踪信息STI移动特点、“列车效应”、雷达PUP参数特征和风廓线雷达特征等,主要结论如下:

(1) 3~6 h的集中强降水的关注与预报成为特大暴雨预报服务的关键。每次特大暴雨过程都有3~6 h的强降水集中时段,3 h强降水可达约100 mm 甚至以上,6 h累计雨量即可达200 mm以上,多数达到暴雨红色预警标准。最大雨强可达90 mm·h-1以上,平均每次特大暴雨过程出现6.2次≥20 mm·h-1的强降水。

(2) 超低空急流、中低层低涡、高空低槽、低层辐合、高层辐散在景德镇市特大暴雨过程中发挥了重要作用:超低空急流输送边界层暖湿气流,建立位势不稳定,增强不稳定能量,输送大量水汽,在急流前端的赣东北剧烈辐合。皖南低涡西部的偏北气流不断带来冷空气,与赣东北的西南暖湿气流交汇。高空低槽移入赣东北后,槽后西北气流叠加在低层西南暖湿急流上。地面气旋与剧烈的辐合形成明显的上升运动,与高层分流区形成的高层辐散相配合,均有利于强降水的不断发生、发展。

(3) 江西昌江流域特大暴雨中CAPE多表现为细长的正能量结构,风垂直切变主要集中在低层或边界层,水汽饱和区伸展高度高,从底层至高层250 hPa 多为整层暖平流,中层有部分过程伴有明显干层。CAPE平均值为1485 J·kg-1、K指数平均值为39.6℃、SI平均值为-1.32℃,风暴强度指数SSI平均值为297、1000~500 hPa垂直风切变平均值为12.7 m·s-1。

(4) 影响江西昌江流域的强降水多由大范围混合性强降水中的强回波单体、强回波短带或其演化的窄带强回波导致,回波强度大于45 dBz,但小于55 dBz。典型雷达回波特征有大范围混合型回波中的强回波带、大范围降水回波中的混合型强回波单体及混合型回波短带、稳定的块状强回波等。组合STI产品显示,强降水回波移动方向、移速较为一致,并有平行结构的密集指向区出现。STI不仅能反映强回波的移动信息,还可以分析出回波的辐合等信息,对于短时临近预报有很好的参考价值。在覆盖江西东西走向的回波带上,存有多条南北走向的短带回波,由西向东移动,形成“列车效应”。从相对应的风廓线雷达上可大致量化短带回波的移动信息。

(5) 在45 dBz以上回波情况下:如果强回波面积达到3等级时,出现短时强降水的可能性很大;强回波面积在2等级时,出现≥30 mm·h-1短时强降水概率较小,雨强大多在 20~30 mm·h-1;当强回波面积在1等级时,雨强基本在20 mm·h-1以下。

短时强降水是产生大暴雨和特大暴雨的基本条件,几乎所有大暴雨过程都伴随短时强降水的出现。短时强降水的发生有多种情况,如何定量判断短时强降水的发生,一直是业务工作中的难点,还需要更多深入研究和探讨。