3种甘蔗螟虫绿色轻简防控技术模式效益分析

付建涛,孙东磊,卢颖林,陈立君,赵欢欢,戴思行,安玉兴*

(1广东省科学院南繁种业研究所,广东广州 510316;2广东省药肥工程技术研究中心,广东广州 510316)

0 引言

病虫害是制约甘蔗糖分与产量提高的关键因素之一,对生产威胁巨大。甘蔗螟虫是为害甘蔗种植的最主要害虫之一,严重影响甘蔗的产量和品质,因螟虫为害造成产量损失轻则 10%~25%,重则40%~60%[1]。随着全球气候变暖及耕作制度的变化,我国主要蔗区(广西、云南、广东)螟害主要表现为多种螟虫混合发生,尤其连续干旱及高温气候,螟虫交叉重叠繁殖,繁殖代数增加,虫口密度不断增高,甘蔗产量和糖分损失严重,给蔗区造成了巨大的经济损失[2]。目前,化学防治仍是最常用和最有效的防治手段,生产上主要依赖毒.辛、毒死蜱、杀单.毒死蜱、丁硫克百威等品种。另外,化学农药的长期单一、大量和大面积施用不仅提高害虫抗药性、破坏蔗田生物多样性[3],而且污染土壤及水体污染,直接和间接地威胁人类的健康。

围绕实施国家化肥农药零增长、生态文明建设、乡村振兴战略的需求,我国农业绿色发展对化学投入品使用等提出了更高的要求,因此,开发甘蔗螟虫绿色防控技术,减少化学农药的使用,对农业的可持续发展以及乡村振兴都具有重要意义。尤其当前我国甘蔗生产正由传统的精细管理模式向轻简化模式转变,由人工生产模式向机械化、智能化、智慧化模式生产转变,加快研发新的、适应机械化、规模化生产的病虫害绿色防控技术的意义更为突出。长期以来,本团队以“绿色轻简高效”为目标,针对湛江蔗区甘蔗害虫发生严重,后期作业条件差防治困难,化学农药使用过量以及人工成本居高不下等问题,研究形成了以性诱剂和药肥为核心的甘蔗螟虫绿色轻简防控技术体系。团队于2020年在湛江开展了以“性诱剂预测预报+药肥+赤眼蜂+无人机性诱剂迷向”为主的甘蔗螟虫绿色轻简防控技术模式集成研究与示范,以期为该技术模式的进一步推广应用提供参考。

1 材料和方法

1.1 试验材料

复合肥(15∶15∶15);尿素,挪威进口;YF-1501 1%噻虫胺缓释药肥颗粒剂,广东省科学院南繁种业研究所试制品;性诱剂迷向剂1%CJ,广东省科学院南繁种业研究所试制品;螟黄赤眼蜂蜂卡(1000头/卡),广东省广前糖业发展有限公司农科所提供;呋喃丹3%颗粒剂,美国FMC产品;20%氯虫苯甲酰胺,美国FMC产品;克.甲3%颗粒剂,市售产品。

1.2 甘蔗品种

甘蔗品种均选用粤糖55号,种植植期一致。

1.3 试验设计

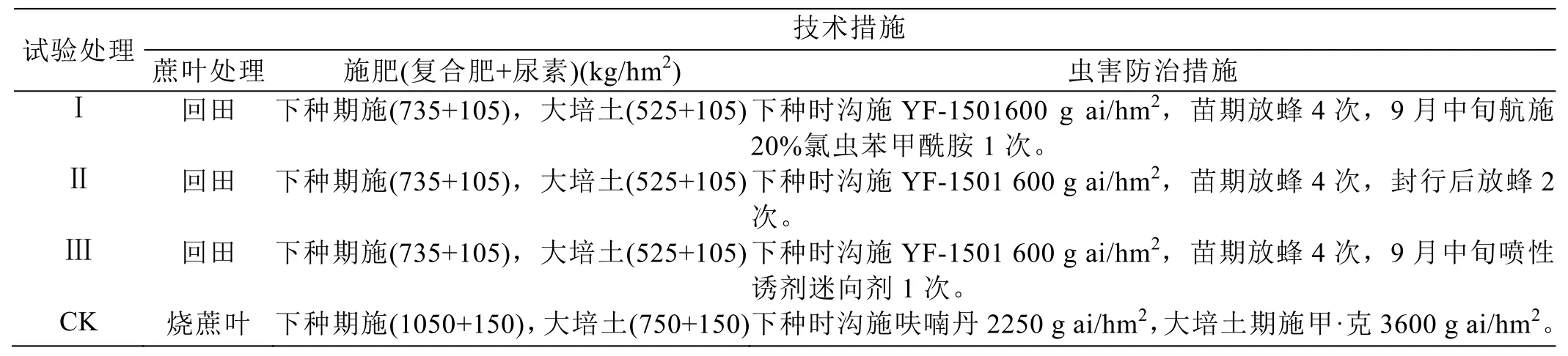

试验设3个处理,并设常规对照区(常规对照区除肥料统一品种和用量外,其余管理由种植户自行决定,农药品种亦由种植户自己在市场购买),每处理重复3次,每小区面积6700 m2。3种关键技术集成模式及常规对照区施药及虫害防治技术见表1。

表1 3种关键技术集成模式及常规对照区施药及虫害防治技术

1.4 试验调查

苗期甘蔗螟虫田间防治效果调查:药后60天分别调查各个处理组的枯心率,调查评估各处理对甘蔗螟虫的田间防治效果、防效计算公式如下[4]:

枯心率(%)=枯心株数/调查株数×100

相对防效(%)=(对照组枯心率-处理组枯心率)/处理组枯心率×100

最终防治效果调查:甘蔗收割前调查螟害株率、螟害节率、风折株率以及死尾率,计算公式如下[5]。株高和茎径为每个小区随机连续调查200株,计算其平均数。

螟害节率(%)=被害节数/调查节数×100

螟害株率(%)=被害株数/调查株数×100

风折株率(%)=风折株数/调查株数×100

死尾率(%)=死尾株数/调查株数×100

1.5 数据处理

使用SPSS Statistics 21对试验中所获得数据进行分析,采用ANOVA单因素方差分析比较处理间的差异显著性。

2 结果与分析

2.1 不同处理对甘蔗螟虫防控效果

从螟虫为害调查结果可以看出(表2),3套集成技术对苗期螟虫的控制效果均好于常规对照。3个处理组枯心率分别为 1.45%、1.55%、1.63%,3组之间差异均不显著;对照组螟虫枯心率为 9.28%,与 3个对照组之间差异均显著;3个处理组的其相对防效为82.48%~84.34%,差异不显著。

表2 不同处理防治甘蔗苗期螟虫效果

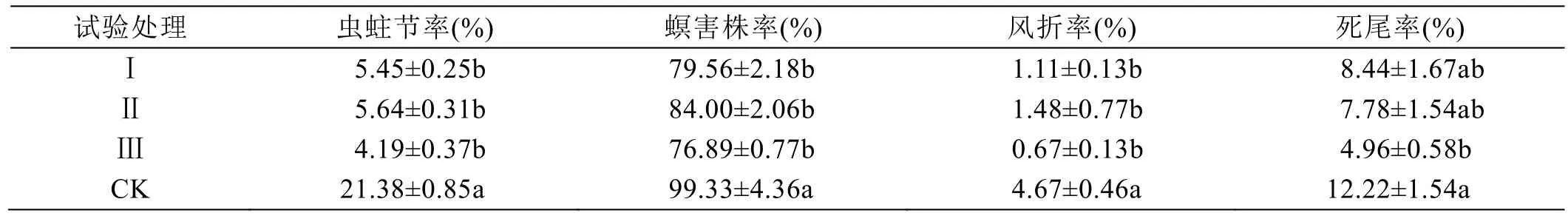

表3为不同处理对甘蔗螟虫的最终控制效果。结果显示,3套集成技术处理的防治效果均优于常规处理。3套处理的虫蛀节率为4.49%~5.64%,常规对照的虫蛀节率为21.38%,为试验处理的3.92~5.10倍,处理组与对照组之间差异显著;处理组的螟害株率为 76.89%~84.00%,处理组之间无差异;对照组为99.33%,处理组与对照组之间均差异显著。处理组的风折率为0.67%~1.48%,处理组之间无差异;对照组为 4.67%,处理组与对照组之间均差异显著。从死尾率上来看,处理组Ⅲ最低,与对照组差异显著;处理组Ⅰ、Ⅱ以及对照组之间差异不显著。

表3 不同处理防治甘蔗中后期螟虫效果

2.2 不同处理对甘蔗生长性状和产量的影响

不同处理间株高、茎径、有效茎及产量结果见表4。处理组Ⅰ株高最高,为314.33 cm,处理组Ⅱ株高最低,为298.00 cm;处理组Ⅰ与处理组Ⅱ之间差异显著,与处理组Ⅲ和对照组之间差异不显著。从茎径上来看,各个试验组的茎径在2.84~3.00 cm之间,处理组Ⅱ最大,与其他3组相比差异显著。对照组有效茎数量最少,为 367.6株;处理组Ⅲ有效茎最多,为411.40株;处理组Ⅲ与对照和处理Ⅱ之间差异显著,处理Ⅰ、Ⅱ和对照组之间差异不显著。对照组产量最低为84.33 t/hm2,处理组Ⅲ产量最高,达112.67 t/hm2,3个处理组之间差异不显著,与对照组相比均差异显著。

表4 不同处理间甘蔗株高、茎径、有效茎及产量表现

2.3 不同技术模式的成本和收益分析

根据实际生产管理经验,评估了不同试验处理下投入和净收益,从资金投入看(表5),4种技术模式下病虫草害防治投入金额在 1290~1910元/hm2之间,其中处理Ⅲ投入成本最高,处理Ⅱ成本最低。从收益上来看(表6),3套集成技术投入与产出别为3.48万~3.59万元/hm2和 4.78万~5.05万元/hm2,净收益为1.24万~1.46万元/hm2,常规对照区投入与产出分别为3.82万、4.37万元/hm2,净收益为0.55万元/hm2,节本增收达0.69万~0.91万元/hm2,平均节本增收0.81万元/hm2;其中试验处理Ⅲ净收益最高,达1.46万元/hm2。

表5 不同集成技术模式投入成本

表6 不同集成技术下的成本和效益比较

3 结论与讨论

甘蔗是我国重要的糖料和经济作物,甘蔗螟虫轻简化绿色防控一直是行业的热点和难题。本研究针对我国蔗区甘蔗螟虫发生严重,后期作业条件差防治困难,化学农药使用过量以及人工成本居高不下等问题,研究形成了“药肥+赤眼蜂+性诱剂无人机迷向防控”,必要时辅以化学农药防治的甘蔗螟虫绿色防控技术模式。该技术模式下每公顷净收益可达1.46万元,远高于常规模式。本研究根据甘蔗螟虫的危害规律,将生物防治(性诱剂、赤眼蜂)和药肥结合起来,利用该技术,种植期中通过现代甘蔗播种机将药肥一体化施用,解决了甘蔗苗期地下害虫及螟虫引起的枯心苗和死苗问题;甘蔗生长中后期,实现了甘蔗螟虫性诱剂无人机飞防,解决了甘蔗生长中后期作业困难,螟虫防控难度大,化学农药使用量大等长期困扰蔗农的难题。

生物防治是一种既能够防控病虫害,又能减少农药施用、维护生态平衡的技术手段,也是未来甘蔗绿色防控的主要发展方向。目前生产上主要应用的有性诱剂和赤眼蜂等生物防治手段。螟虫性诱剂具有专一性强,活性高,对人畜、天敌安全等特点,利用性诱剂进行螟虫测报已在我国多个蔗区推广应用多年,技术成熟[6]。近年来,广东省科学院南繁种业研究所成功研发了甘蔗条螟性诱剂迷向飞防剂型[7],甘蔗生长中后期利用无人机等现代农业装备可以大幅度提高作业效率、改善作业环境。赤眼蜂防治甘蔗螟虫也是常有的生物防治手段,并且取得了一定防控效果和生态效益[8]。

另外,药肥因其具有省工节本、广谱高效、互作增效等优点,已经成为甘蔗生产中一种常见的技术。药肥一体化技术将施药和施肥2个步骤合一,减少了农药喷施的环节,操作更加简便,能够减少农业生产中人力和成本的投入。其次,农药均匀的分布在肥料中,避免了农民操作中接触高浓度农药,降低了接触农药产品造成危险的概率[9]。药肥一体化技术还可以使农药达到一定的缓释效果,比单独喷洒药效时间长,减少了农民接触农药的机会,降低农药施用过程中对人体的伤害[10]。此外,农药在喷洒过程中容易飞溅损失,有一部分还会漂浮于周围环境中,不仅造成了农药的浪费,而且会危害人和动物的健康安全,污染环境[11]。甘蔗药肥以撒施为主,不仅减少农药施用过程中的流失,而且施入土壤后可以减少对赤眼蜂等益虫造成的危害。早在20世纪 90年代广州甘蔗糖业研究所杨彩等人就进行了甘蔗药肥的开发[12]。近年来,甘蔗药肥的开发与应用也已经成为了行业的热点[13-17]。谢江江等人研制的30%贤哥海洋生物肽药肥不仅节省人工,而且增产增糖效果显著[18]。覃兴云等人的研究也表明甘蔗中耕施用药肥可有效防控蔗苗螟害,间接降低黑穗病发病条件,促进甘蔗分蘖,提早甘蔗拔节并加快其生长成为有效茎,进而提高蔗茎产量[19]。因此,药肥一体化技术具有一定的先进性和优越性,是甘蔗种植业未来发展的方向之一。

最后,在以往的研究中,大多数注重单一技术的应用效果,赤眼蜂、性诱剂等生物防治技术基本是和化学防治分开的。但由于甘蔗螟虫种类多且有世代重叠现象,防控难度大,尤其到了甘蔗生长中后期,通过根施化学农药或单一的防控措施难以得到理想效果[20]。在本研究中药肥和生物防治技术结合起来,利用药肥防治甘蔗生长前期的害虫;在防控过程中,甘蔗中后期根据预测预报适时配合赤眼蜂防控、生态防控等技术,尽可能减少化学农药的使用。同时,该技术利用现代农业装备无人机喷洒性诱剂大幅度提高了作业效率,降低了人工成本。本技术的推广和应用将有利于减少蔗田化学农药使用量,促进甘蔗产业绿色发展。