华北地区粳稻新品系产量和品质比较及稳定性分析

陈 虎 贾旭东 姜沛琦 柏珺焯 王东元 李灵慧 赵 飞 刘 建

(1 天津农学院农学与资源环境学院,天津 300384;2 天津金岸生态农业科技发展有限公司,天津 300350)

华北地区作为一季粳稻的主产区,和东北稻区以及南方双季稻区相比光温条件好,其产量和品质也具有一定的优势,众所周知的天津小站稻最初成名就得益于当时小站的水、光、温等有利的自然生态条件。要稳步发展华北粳稻产业,其中新品种的选育是非常重要的手段之一。水稻在不同地区受栽培和自然环境影响,产量表现差异较大,优良的水稻品种不仅产量表现要好,同时还要有一定的稳产性和广泛的适应性。稳产性和适应性决定了水稻新品种的推广及应用前景[1]。

水稻品质包括加工品质、外观品质、蒸煮食味品质和营养品质。整精米率可衡量米粒的完整性情况,是加工品质中最重要的指标[2],外观品质主要通过垩白度和垩白粒率来衡量,加工品质和外观品质直接影响水稻的商品价值。蛋白质和直链淀粉是影响水稻食味品质的重要因素,在一定范围降低蛋白质和直链淀粉含量可以改善水稻食味品质[3-4]。营养品质比较复杂,随着社会进步、人民生活质量的提高和食品的丰富多样化,稻米中的营养可从其他食物中获取,所以本文对营养品质未做分析。目前,关于产量稳定性和适应性的研究较多,对品质稳定性和适应性的研究报道较少,为此搜集华北地区粳稻育种单位的新品系,全方位分析它们在产量和品质方面的差异性、稳定性和适应性,对推动华北粳稻产量和品质的提升,选育广适性的品种有着非常重要的意义。

1 材料与方法

1.1 试验材料试验材料为京、津、冀、鲁不同育种单位选育的共计12 份水稻新品系(10J-14、L-4-1、L-4-2、T-307、Z-15、Z-16、25Y-6、25Y-X-9、Y-631、Y-371、10J-23、Jr-18),以津原45 为对照品种,于2021 年分别种植于顺义(京),津南、宁河、宝坻(津),扶宁、唐海(冀),垦利(鲁)7 个地点的试验站,每个小区面积15m2,行距30cm,株距15cm,随机区组排列,3 次重复。采用当地惯行栽培和管理方法种植。

1.2 试验方法各试验站于水稻成熟期,每重复取5 株自然晾干至含水量15%左右开始考种,分别调查产量构成因素,剩余材料按小区单收单打计产。考种结束后测定稻米品质指标,用SY88-TH型试验砻谷机碾出糙米;用SY2001-NSART100 型试验用碾米机碾出精米;用东孚久恒的JMWT12 型大米外观检测仪测定大米外观品质;蛋白质含量和食味值的测定采用RLTA 10B2 食味分析计进行;用德国产的AA3 连续流动分析仪测定直链淀粉 含量。

1.3 数据分析数据统计分析使用SPPS 25.0 进行,用Excel 整理数据和制表。

2 结果与分析

2.1 品系间产量及构成因素差异津原45 属高产品种,是目前华北地区水稻区域试验的对照品种。由表1 可以看出,水稻新品系在产量及其构成因素上存在一定差异,其中有2 个材料在产量上超过津原45(CK),5 个材料略低于对照,但差异不显著。有效穗数最高的Z-15、每穗粒数最多的10J-14、结实率最高的25Y-6 以及千粒重较高的L-4-1 和25Y-X-9 产量均低于对照。从产量最高的Y-371来看,除有效穗数低于对照外,其每穗粒数、结实率、千粒重都高于津原45(CK),特别是千粒重显著高于对照。这一结果表明,品系之间产量的差异取决于产量构成因素的平衡性。

表1 品系间产量及构成因素差异

2.2 品系间加工及外观品质差异由表2 可以看出,12 个粳稻新品系的整精米率均低于津原45(CK),除3 个品系和对照比较接近、无显著差异外,其余品系均显著低于对照品种。外观方面,有4个品系的垩白度高于津原45(CK),其中Z-15 和10J-23 达到显著水平;其余8 个品系都明显低于对照,有5 个品系达到了显著水平。5 个品种的垩白粒率高于津原45(CK),3 个达到显著水平;其余7个品系均低于对照,有5 个品种达到显著水平。这一结果说明,目前育种单位的品种选育目标更倾向于稻米外观品质的选拔。

表2 品系间加工及外观品质的差异 (%)

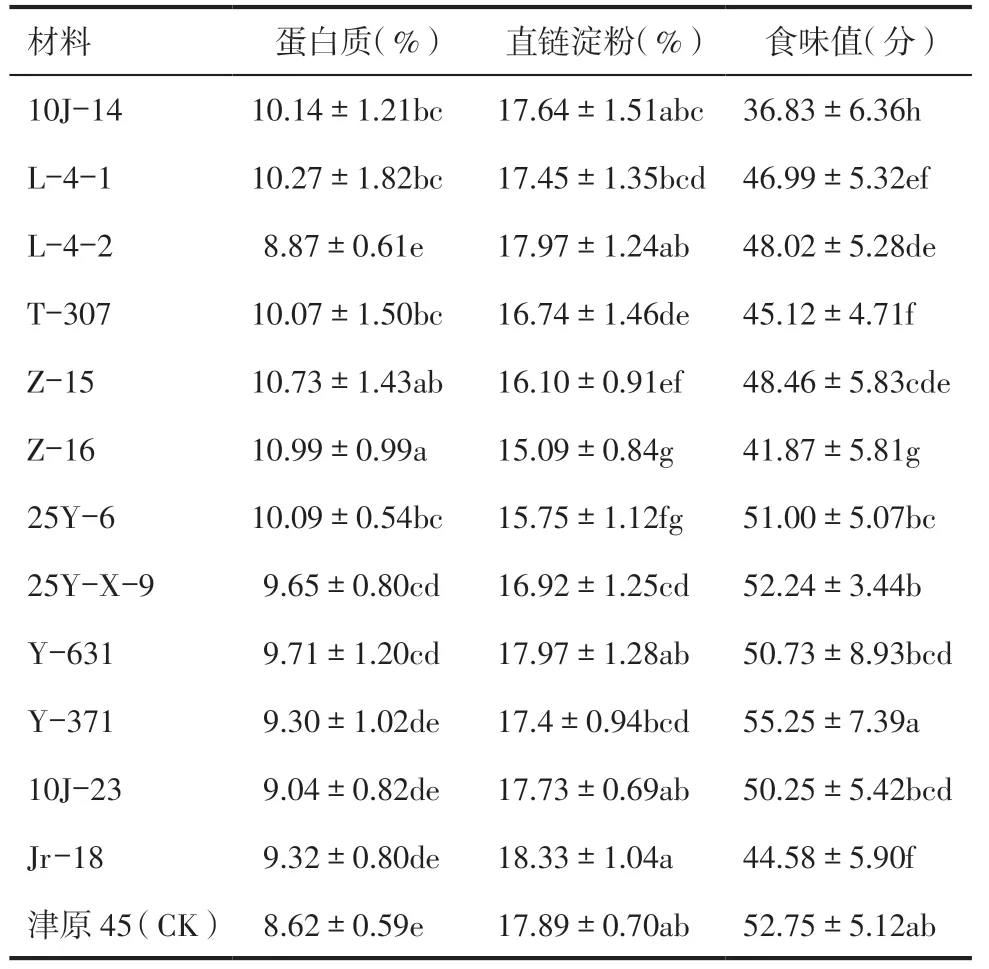

2.3 品系间主要成分含量差异蛋白质和直链淀粉含量是影响稻米食味品质的2 个最为主要的因素,蛋白质含量越低,食味越佳。直链淀粉含量在适当范围内,越低越好。由表3 可以看出,12 个水稻新品系的蛋白质含量均高于津原45(CK),除4个品系无显著差异外,其余品系均显著高于对照品种。直链淀粉含量则相反,只有3 个品系高于津原45(CK),且未达到显著水平,其余品系均低于对照品种,有5 个品系达到了显著水平。食味值方面仅Y-371 高于津原45(CK),且未达到显著水平,其余品系均低于对照品种,有7 个品系达到了显著水平。这一结果表明,食味值受蛋白质含量的影响更大。

表3 品系间主要成分含量的差异

2.4 品系产量及构成因素稳定性分析表4 中列出了13 个粳稻材料产量及构成因素的变异系数,变异系数越小,说明其在试点间的适应性越好;变异系数越大,说明其在各试点的适应性较差。指标的变异系数越大说明该指标受环境影响越大,反之越小。从各指标的平均值来看,千粒重和结实率变异系数相对较小,产量次之,穗粒数和有效穗数的变异系数较大。从个别品系来看,12 个品系中有5 个材料产量变异系数小于津原45(CK),其中10J-14、L-4-2、T-307、10J-23 较津原45 变异系数小10%以上,说明这些新品系在各试点适应性较好。有效穗数和穗粒数的变异系数虽较大,但基本围绕平均值上下波动。由于津原45(CK)的结实率变异系数较高,除10J-14 外,其余品系均低于对照,其中以T-307的变异系数最小(2.45%)。千粒重上,虽有多个品系变异系数高于津原45(CK),但变化范围不大,说明千粒重受环境影响小于其他产量构成因素。

表4 产量及构成因素变异系数 (%)

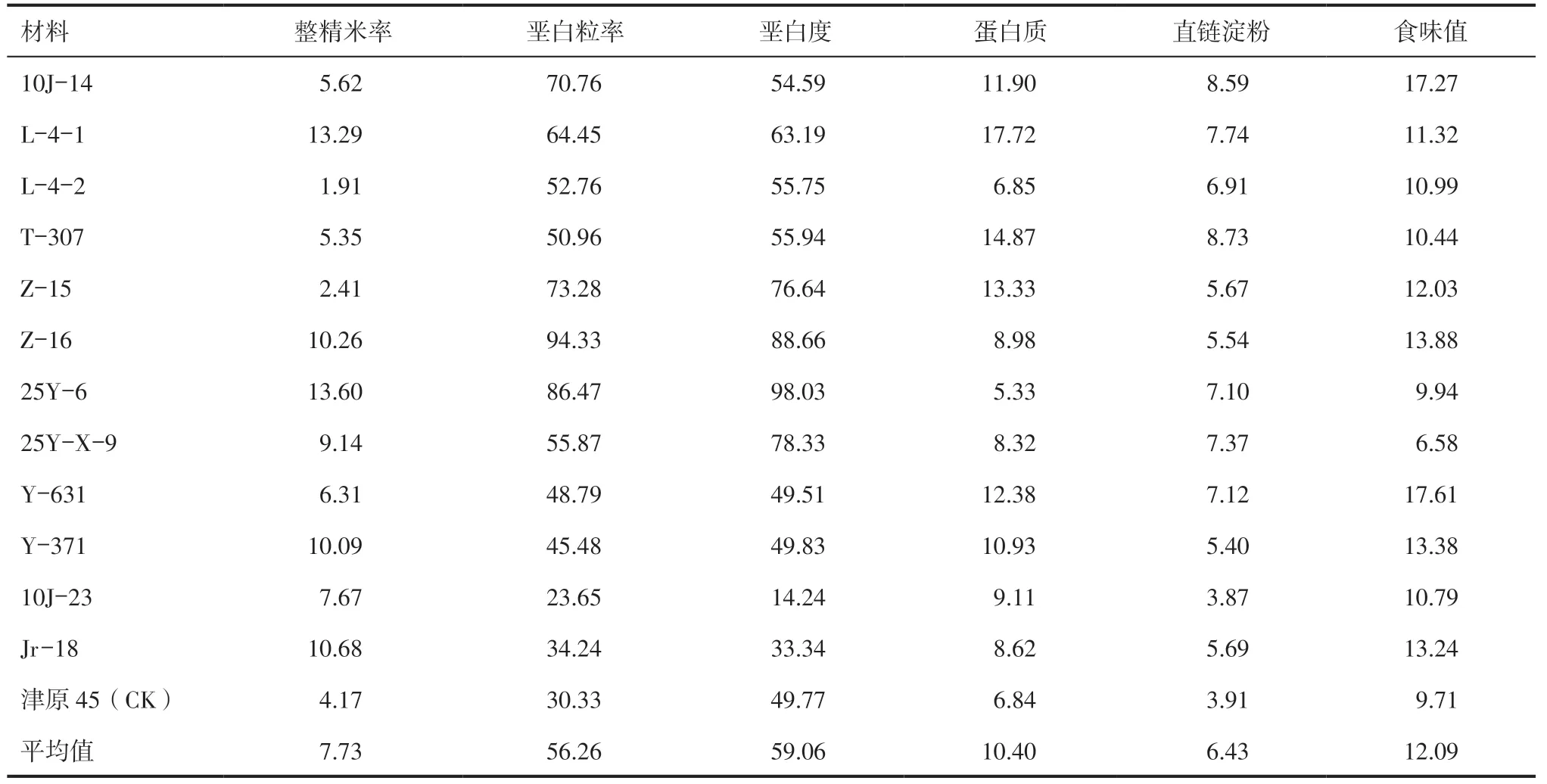

2.5 品系加工、外观品质及主要成分稳定性分析加工、外观品质及主要成分的变异系数列于表5。从各指标整体的平均值来看,整精米率和直链淀粉含量的变异系数较小,蛋白质含量和食味值次之,垩白粒率和垩白度变异系数较大。从单个品系来看,13 个粳稻品种(系)的整精米率变异系数为1.91%~13.60%,L-4-2 变异系数最小,25Y-6 变异系数最大。垩白粒率和垩白度变异系数分别为23.65%~94.33% 和14.24%~98.03%,10J-23 垩 白粒率和垩白度的变异系数最小,Z-16 垩白粒率和25Y-6 垩白度的变异系数最大。蛋白质含量变异系数为5.33%~17.72%,25Y-6 最小,L-4-1 最大。直链淀粉含量变异系数为3.87%~8.73%,10J-23 最小,T-307 最大。食味值变异系数为6.58%~17.61%,25Y-X-9 最小,Y-631 最大。不同指标间垩白性状变异系数最大,说明垩白粒率和垩白度受环境影响最为明显,不同地区间垩白差异很大;直链淀粉含量平均变异系数最小,说明直链淀粉含量受环境影响较小,不同地区间直链淀粉含量差异较小。

表5 加工、外观品质及主要成分含量变异系数 (%)

3 讨论与结论

品种的产量和品质一直是育种家们关注的焦点。产量方面,12 份粳稻新品系中除Y-371 和Y-631 产量略高于津原45 外,其余品系产量均低于对照品种(表1)。这一结果说明,对照品种本身是一个产量较高的品种,产量较高的Y-371 和Y-631除有效穗数低于津原45(CK)外,其他产量构成因素均高于对照品种,产量构成因素的平衡性较好是这2 个品系高产的主要原因。因此要选育高产的品种,注重产量平衡性的选择十分必要。品质方面,整精米率作为衡量品质的重要指标[5-6],12 个品系均低于津原45(CK),垩白度和垩白粒率大部分品系低于对照品种(表2)。这表明相对于加工品质而言,育种者更注重外观品质的选择,但整精米率降低会影响可售成品稻米的数量,在今后的育种中应予以重视。在主要成分含量上,12 个品系蛋白质含量均高于津原45(CK),直链淀粉含量和食味值低于对照品种的品系较多(表3)。如上所述,食味值的高低受蛋白质含量的影响较大,在今后新品种品质选育的过程中,选择蛋白质含量较低的品系对提高稻米的食味值至关重要。

品种(系)在不同地域产量的稳定性直接关系到该品种(系)的推广面积,广适性品种的选育也十分重要。从本次的试验结果看,结实率和千粒重的变异系数较小,有效穗数和穗粒数的变异系数较大(表4),而产量的高低主要取决于产量构成因素的平衡性,所以在今后高产、广适性品种的选育过程中,应着重选育有效穗数和每穗粒数稳定性较好的品种(系)。品质方面,整精米率、直链淀粉含量的变异系数最小,蛋白质含量次之,垩白粒率和垩白度的变异系数最大(表5)。为此要选育品质稳定的品种,首先在外观上要着重选择垩白度和垩白粒率低的品种(系),在主要成分上着重选择蛋白质含量低的品种(系),这样才能有望选出外观和食味较好且品质稳定的品种或品系。另一方面需要注意的是优质和高产协调的问题,如试验中产量较高的Y-371和Y-631,除整精米率较低外,在外观和食味品质上都优于或接近对照,是2 个比较有前途的水稻新品系。从这一点看,培育优质、高产两目标共存的水稻新品种(系)是完全可行的。

—— 品尝员的识别能力与适口性