淮安港城发展的问题及对策研究

黄猛 江苏财经职业技术学院物流与交通旅游学院

近年来,国家和江苏省出台多项发展战略推动苏北地区城市发展。而淮安作为苏北地区重要中心城市,是长三角高等级航道网、主干航道的重要交汇处,内河航运条件和区位优势较为显著,自古以来就有“南船北马”的美称,是重要的区域性交通枢纽。但是受到当前国内外疫情、世界经济增速放缓、国内经济高质量发展转型等多重因素的影响,港口航运业发展面临较大挑战。淮安港口如何把握发展机遇,直面困难挑战,把港口经济作为一个城市经济发展的新增长点,打造淮安经济发展新引擎,值得进一步的分析探究。同时对建设“淮海经济区”“南京都市圈”,打造华东地区重要的经济增长极、服务地方经济发展[1]具有重要意义。

1.发展现状

1.1 港口吞吐能力

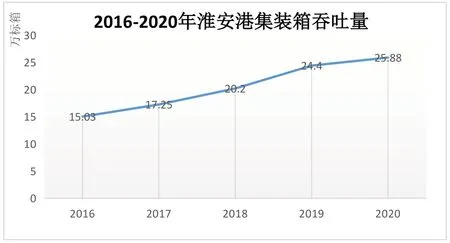

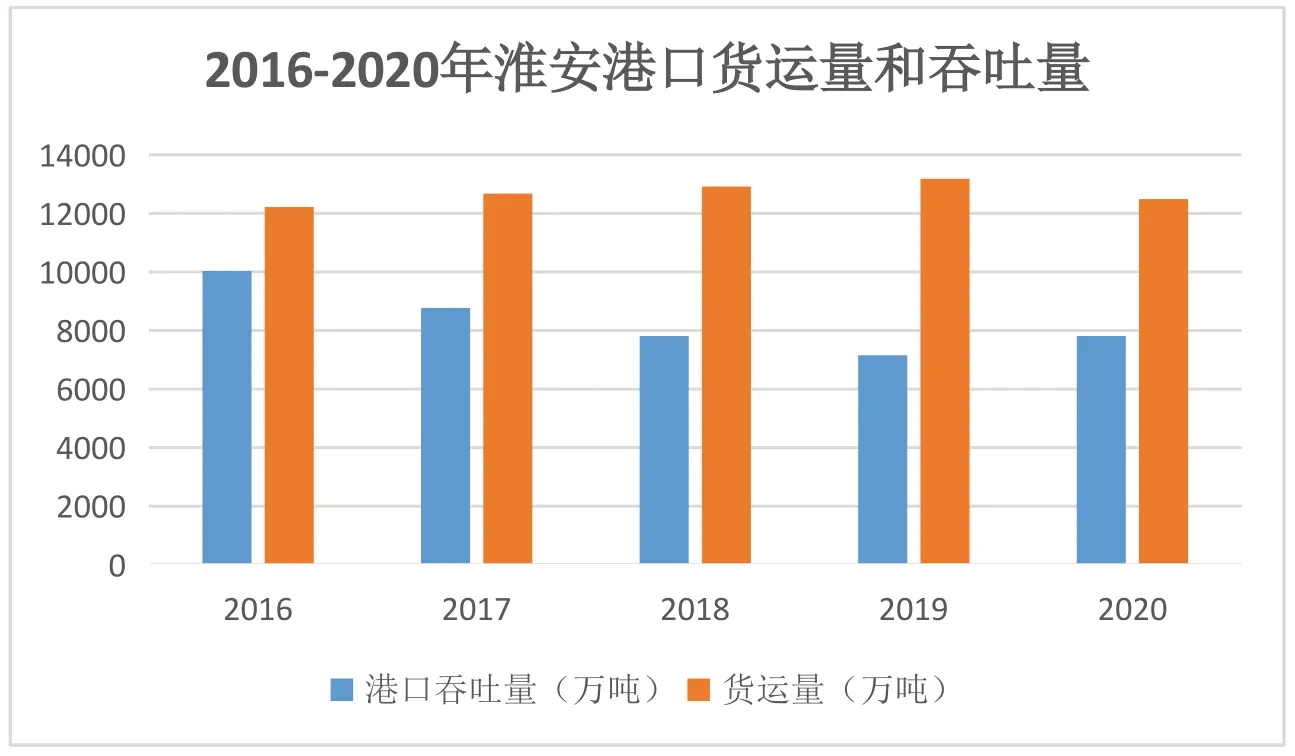

淮安市港口吞吐量已位居全省内河港口第二位,集装箱吞吐量在全省内河港口中位居第一。数据显示:2017全年淮安内河集装箱吞吐量为17.25万标箱,至2021年吞吐量达到31.07万标箱,增长高达80%,继续保持全省内河第一;而内河港口的吞吐量从2017年超1亿吨,下降到2021年的7810万吨,下跌量较大,建成内河航运中心仍面临挑战。

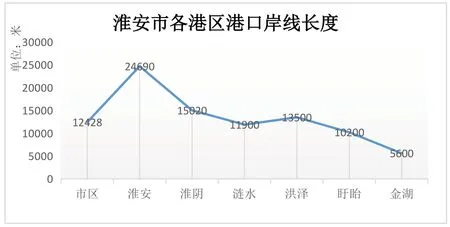

图1 淮安市各港区港口岸线长度

1.2 港航条件

截至2021年,淮安市境内航道通航总里程为1483公里,航道总里程为527公里,其中三级以上航道为231公里,里程数排名全省第三。依托丰富的内河水运资源,淮安先后开辟内外贸集装箱航线18条,运输量长期位居全省内河前列。现有7个港区中包括116座码头和389个泊位,其中千吨级以上高等级泊位数为92个,有5个码头的年吞吐能力达到500万吨级以上。黄码港建设正在稳步推进,该港区规划新建29个泊位,建成后的年吞吐量为1624万吨。淮安新港二期项目也提升了机械化和自动化水平,集装箱装卸作业效率得到较大提升。

1.3 港口布局

淮安港现有市区、淮安、涟水等七个港区。其中市区港区为淮安港的核心港区,运输货物的品类以集装箱、煤炭、矿石和钢材为主,是淮安港重要的综合枢纽港和多式联运的枢纽港区。其他六个港区分布较为分散,多以散杂货运输为主,满足县区经济发展的需求。

图2 2017-2021年淮安港集装箱吞吐量

图3 2017-2021年淮安港口货运量和吞吐量

1.4 综合交通体系

淮安是苏北区域性中心城市,水运、公路、铁路、航空等运输方式发达,其中京杭大运河淮安段三改二工程、延河四改三工程、淮河入海水道二期工程和运河国际港构建了淮安由河入海的大通道。淮安港的内河集装箱业务增长较快,以往干散货占绝对主导地位的运输结构得到改善,通过内河枢纽和物流中转中心建设,巩固淮安内河港的枢纽地位,打造淮安综合性交通运输体系。

2.淮安港发展中存在的问题

2.1 港区发展不平衡,码头配套设施不完善

淮安港共有七个港区,港区间发展不平衡,市区港区港口岸线长,吞吐量大,但其它港区的规模相对较小,配套港口服务设施建设仍较为滞后。装卸设备单一陈旧,信息化和自动化程度低,极大的影响装卸效率。现代信息技术和无人化码头技术应用缺乏,沿运河码头的相关配套设施不完善,船舶物资采买和配套服务不便。

2.2 港口集疏运体系不完善,区位优势未能真正发挥

淮安是苏北重要中心城市,位于国家“四纵四横”骨干航道网淮河与京杭运河交汇处,是长三角高等级航道网、江苏省干线航道网主干航道的重要交汇点,水运条件和区位优势明显,但其优势未能完全发挥,港口城市集疏运的体系仍有待加强,淮安作为重要的物流中转中心,大件物流中转效率仍有待加强,货物集疏运的相关配套服务较为欠缺,港口、铁路、公路的衔接效率仍有待提升。

2.3 航运相关人才欠缺,航运服务业发展缓慢

港口与城市的良性发展离不开航运企业。现阶段,淮安缺乏与航运相关的货代、报关、船舶维修、船舶管理、航运金融、金融保险等服务业,航运服务体系构建有待提升,大多以散户经营为主,呈现“散、小、乱、差”等特点,航运产业链没有得到有效整合,区域航运综合服务能力仍较为落后,高层次、国际化、专业化航运服务专业机构和人才缺失,航运保险和航运金融等高端航运服务业较为匮乏,港城互动高质量发展受限。

2.4 港城冲突加剧,港口发展受限

城市的不断发展挤占了现有港口发展空间。一方面,随着城市不断开发,沿运河岸线陆域空间已进行居住、商贸等功能开发;另一方面,原有港区改扩建空间受到限制,升级发展受到较大约束。港口货物在装卸和运输的过程中对港区周边城市环境带来噪音污染、交通事故等问题,对市民的日常生活产生不利影响。因此,现有港区亟须进行功能改造升级或搬迁。

2.5 航运专业人才欠缺,教育年龄结构不合理

通过对淮安港区及港口服务人员资源结构分析发现:现阶段高学历、高职称人员占比较少,航运服务企业的人员专业化程度较低,技能水平参差不齐。在人员年龄结构上呈现老龄化趋势,其中航运维修、船舶服务行业青年从业人员尤为匮乏。

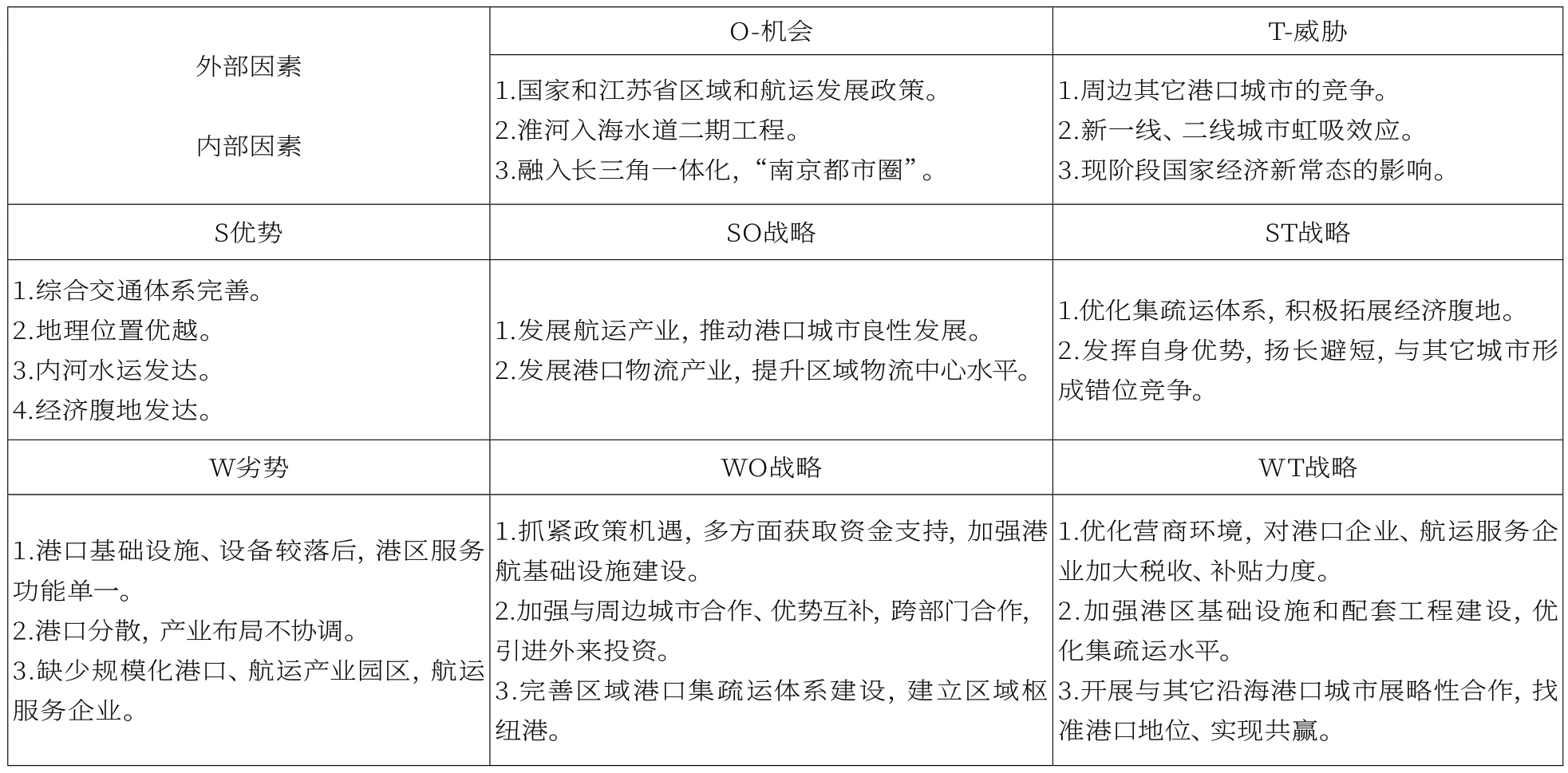

表1 淮安港SWOT分析矩阵

2.6 物流平台有待完善,信息化智能化滞后

淮安作为华东地区重要的物流中转中心,港口物流、冷链物流设备较为陈旧,信息化和标准化程度不高。依据《江苏省农产品冷链物流发展规划》,将建设一批冷链物流加工区,推动淮安建设成为物流集散中心。现阶段,缺少港口冷链物流平台,冷链物流信息化水平有待加强,例如缺少RFID、GPS、传感等技术,冷链物流信息的不对称性导致监控信息与结算信息共享出现问题,产品质量监控系统平台建设有待加强。

3.推动淮安港口发展的对策建议

3.1 战略层面

在长三角一体化发展上升为国家发展战略的背景下,淮安作为城市群中的一员,把建设长三角北部现代化中心城市作为未来发展目标。同时淮安位于南京都市圈和徐州都市圈的之间,地理优越,发挥区域优势,对淮安港城发展有重要推动作用。

3.2 政策层面

(1)项目建设优惠政策。对港口码头泊位建设、港口物流及港口多式联运体系建设有关的重大项目,政府要给予重点支持。在前期工作中,要简化审批流程,提升审批的效率,要重点督办,特事特办,推进项目顺利实施。对于项目在建设过程中可能出现的基础设施、配套设施建设、投资和融资等问题,要给予一定的优惠政策,推动项目尽快落地和实施。

(2)税收优惠政策。港口建设费和燃油税是港口企业的主要营运成本。对于港口建设费,其计征标准是与港口的装卸费挂钩,调查结果显示,港口建设费占装卸费的 1/4左右,占比较高,在实际操作中可以适当降低;对于燃油税,码头上汽车吊、运输卡车等设备消耗大量燃油,适当降低燃油成本有利于提升港口竞争力。

对于港口服务企业而言,政府要出台相应的优惠政策,建立航运产业园区,对于入驻的船东、船管、货代、船代、航运维修服务类等公司提供优惠税收政策,吸引知名航运企业入驻,以设立分公司和办事处等形式推动淮安航运业升级提质。同时通过优惠政策吸引中小微航运企业落户淮安,鼓励大学生和专业人员创新创业,提升产业的吸引力。

(3)对行业企业进行长效补贴。运用政府补贴形式。一方面,对港口企业进行补贴,推动港口设施设备新旧动能转换,淘汰落后的机械设备,鼓励港口企业对其装备的进行现代化改造、信息技术的更新,推动企业的发展转型,有效促进港口物流产业的发展。另一方面,对入驻当地的航运企业进行一定程度补贴,如减免产业园中办公场所租金、物业管理费等,对初创企业给予一定创业补贴,通过优惠政策吸引中小微航运企业落户淮安,扎根淮安,提升行业企业发展的信心和动力,提升产业的吸引力,培育和拓展航运市场,从而推动区域经济发展。

(4)人才策略。政府出台相关政策吸引高端航运专业化人才落户淮安,提供创业就业补贴,提升城市的吸引力。同时地方高校要加大对交通、航运、物流等紧缺型人才的培养力度,服务地方经济发展。对于受教育程度较低的员工提供继续教育机会,提升航运队伍的知识和技能水平。

(5)资源整合。以现有淮安市港口物流集团为依托,深化与江苏港口集团、上港集团等国际化企业的交流合作,通过成立合资公司、参股等方式,引进外来资本,提升淮安内河航运枢纽优势,进一步向“通江达海、海河联运”拓展和跃升,为推动淮安城市高质量发展注入强劲动能。

3.3 基础建设保障

(1)加大港口基础建设力度。积极推进淮河入海二期工程建设。淮河入海水道二期工程是将原有的入海水道进行拓宽、深挖,这项工程的开建,不仅能满足泄洪需求,减少汛期的防洪压力,降低财产损失,还能够优化通航条件,满足2000吨级船舶航行需求。淮安水利枢纽大运河立交工程是京杭大运河和淮河入海水道的交汇点,结合《淮安港总体规划(2020-2035年》,按照适度超前、协调有序的原则,切实做好港口总体规划的实施和推进工作。同时,通过完善基础设施的建设,提升港口的服务能力,打造功能完备、绿色高效的现代化的内河港口。

(2)加强集疏运设施建设。形成以淮安内河港口为核心,公路、铁路、水路和航空等多种运输方式互联互通的综合立体运输体系。通过淮安港区集疏运通道的建设,推动多式联运发展,拓展港口城市经济腹地,提升淮安港的竞争力。

(3)加强临港产业园区建设。临港产业园区建设要遵循“基础设施先行”的原则,政府应坚持合理规划、适度超前原则,建设完备的交通、通信、电力等配套基础设施。同时还要优化园区的软件服务,在政策咨询、法律法规、资金技术等领域为企业提供便利。

3.4 服务体系保障

(1)发展港口物流产业,巩固物流中心地位。淮安作为华东地区重要的物流中转中心,重要性不言而喻;但目前物流产业多集中在陆路交通领域,大件、重件物流转运以船舶运输最为经济便捷,下一阶段,要根据现代物流供应链要求,对现有港口物流产业进行评估改造,提升港口的服务水平。整合产业上下游资源,把加工制造、运输仓储等生产经营活动转移到港区附近,优化资源配置,共同打造物流全产业链,提供便捷化、精细化的物流服务。

(2)引导企业降本增效,加强企业间合作。通过政策引导企业有序发展,鼓励企业结合自身实际情况,推进相关港口企业的改制和重组,从而实现降本增效。同时鼓励港口企业之间、港口企业与船务公司以及物流公司深化物流领域的交流合作,通过出资、股权出让等形式深化合作伙伴关系,提升供应链管理水平。

(3)搭建港口物流数字平台,提升信息交互水平。建立区域信息交互中心共享平台[2],实时提供港口货源、货物状态、货物追踪监控、货物单证处理、通关、仓储等物流基本服务信息,同时还提供商品交易、航运动态、金融保险、信息数据传输等社会化的物流信息服务。通过平台的搭建,实现港口企业与航运企业、物流企业、口岸、金融保险、贸易企业的联网,推动港城的良性发展。

4.结语

内河航运在运力、运价和环保方面极具竞争优势。而淮安地理位置优越,内河航运资源丰富,紧抓长三角一体化战略,灵活运用税收补贴政策,加强港区基础设施建设,重视专业人才的引进培养,运用信息化手段推动多式联运向纵深发展[3],港口经济将会成为未来淮安城市发展新的增长点,推动淮安经济实现高质量发展。