黄河内蒙古防凌应急乌兰布和分洪区景观格局特征

陈晓娜,赵纳祺,刘湘杰,张景波,郑松州,葛根巴图

(1. 中国林业科学研究院沙漠林业实验中心,内蒙古 磴口 015200;2.乌兰布和沙漠综合治理国家长期科研基地,内蒙古 磴口 015200;3.北京金河水务建设集团有限公司,北京 102206)

【研究意义】景观格局是指景观成分空间中的形态、组合和排列,强调空间异质性、生态过程和尺度之间的相互关系[1-4],对景观空间格局的演变开展研究,有助于了解生态系统间的复杂关系,也有利于区域的可持续发展。我国干旱区面积广袤,占全国陆地总面积的1/4。干旱区气候干燥、降水少、蒸发强、风大沙多、水资源匮乏,是我国生态条件最为严峻、脆弱的地区。在人类活动和气候变化的影响下,土地荒漠化、水质恶化、生物多样性减少等一系列生态环境日益严重,不仅危及当地人的生存发展,而且对我国生态安全和社会经济发展构成严重威胁[5-7]。因此,深入开展干旱半干旱地区的景观格局研究,对于改善该区域的生态与环境、保障生态系统安全具有重要的战略意义[8]。【前人研究进展】诸多学者借助土地利用类型、斑块数量、斑块面积、破碎度等景观指数[9-12],对干旱区耕地、绿洲、流域等的景观格局动态进行研究[13-16],采用集对分析模型进行景观生态可持续发展定量评价[17],然而有关干旱区绿地条件变化所导致的景观破碎化梯度时空差异的研究则较少。黄河内蒙古防凌应急乌兰布和分洪区(冠名为“奈伦湖”)是内蒙古黄河应急分洪区之一,位于乌兰布和沙漠东北部。奈伦湖地域广阔,没有居民和耕地,植被稀少,高沙丘与低洼地带交替出现,局部地方长有旱芦苇和耐旱灌木[18]。近年来,随着分洪区工程的启动与实施,奈伦湖周边乔木、灌木、草木等植被覆盖度明显增加,沙尘天气及沙尘暴发生频率明显减少,水生植物、候鸟栖息动物也明显增多,水土资源得到有效合理的利用,生态环境日趋好转[19]。但是,目前针对乌兰布和分洪区建立后生态效应的变化仅停留在定性分析阶段,还缺乏具体量化。如分洪对奈伦湖周边环境的干扰程度究竟多大?分洪后不同土地利用类型之间的转化情况和转移速率如何?水体变化所导致的周边环境景观形态与异质性特征如何?诸如此类的问题有待进一步研究,对于充分理解分洪对周边环境变化的影响机制和制定科学合理的土地利用政策等有非常重要的理论与现实意义[8]。【本研究切入点】在遥感和GIS技术的支持下,对奈伦湖周边景观格局变化进行动态分析,揭示分洪后奈伦湖周边景观格局动态的变化规律,从而加深对乌兰布和沙漠蓄洪后土地利用类型和景观变化过程的了解。【拟解决的关键问题】本文不仅为今后奈伦湖周边生态保护修复和可持续发展提供参考,还能为其他地缘邻近地区的黄河防凌应急分洪区植被恢复与重建以及沙漠化治理和景观格局优化调控提供决策依据。

1 研究区概况

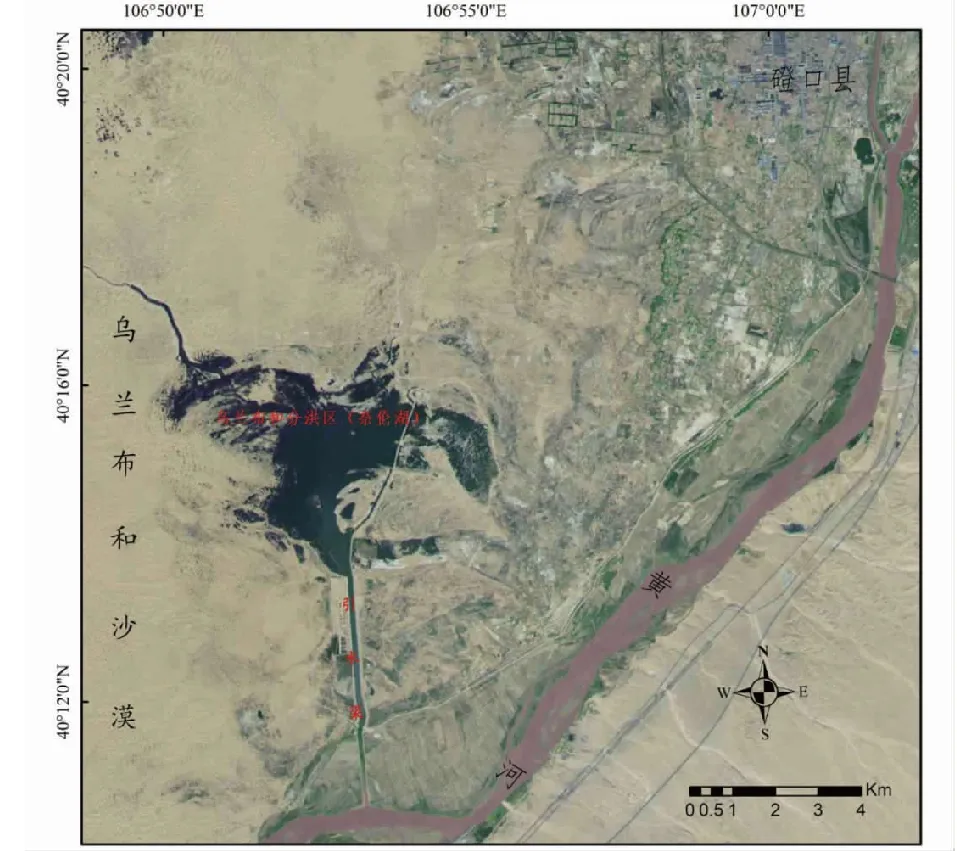

奈伦湖位于乌兰布和沙漠东北缘,隶属于内蒙古磴口县,地理坐标为106°09′~106°57′E,39°16′~40°57′N。奈伦湖属中温带大陆性气候,春季干旱多风,夏季短暂炎热而少雨,冬季漫长严寒而少雪。日照时间长,无霜期短,温差大,降水稀少,蒸发强烈。年均降水量146.7 mm,汛期(7—9月)降水量达全年的69.10%;多年平均蒸发量2257 mm;年均气温8.0 ℃,年极端最低气温-34.2 ℃,年极端最高气温38.5 ℃。年最大冻土深度108 cm,多年最大风速19.0 m/s[20]。

分洪工程于2011年初开始试运行,主要目的是黄河下游堤防出现险情时,通过奈伦湖应急分洪,减轻防凌压力,防止洪水漫堤决口,预防和减轻凌汛灾害,保护沿黄河两岸人民生命财产和基础设施安全[19]。目前,该分洪区已建成多年,不仅有效缓解了黄河河套段洪水和凌汛压力,还向乌兰布和沙漠生态补水,对乌兰布和沙漠东北缘地下水及生态环境等产生明显影响[21-23],形成的湿地和水域面积对改变乌兰布和沙漠生态环境,开发乌兰布和分洪区周边的沙产业、旅游业创造了良好的条件。目前已建成奈伦湖旅游区,吸引了周边大量旅游者前来观光[24]。

2 材料与方法

2.1 数据处理

选择2010—2017年8期Landsat TM/OLI遥感影像数据,利用ENVI 5.5软件进行辐射定标、大气校正,影像镶嵌与研究区裁剪等数据预处理。根据奈伦湖土地利用/覆被特征和土地资源实际状况,将研究区景观类型划分为水域、耕地、林地、草地、城乡居民建设用地(简称“城建地”)、其他用地(该区域主要为戈壁、裸岩和盐碱地)和沙地等7种(一级类型:6种;二级类型:1种)。在参照相关研究基础上,结合本研究区遥感影像特征和土地利用/覆被特征,选取原始影像、4个光谱指数(NDVI、NDBI、MNDWI和MSAVI 2)与3个地形特征(海拔、高程和坡向)作为特征变量,采用R语言的Raster程序包生成多元数据集。通过R语言的randomForest程序包构建随机森林分类模型,获取2010—2017年该区域的土地利用/覆被数据,总体分类精度≥90%,可以满足研究需求。

2.2 景观指数选取和缓冲带划分

选择斑块密度(PD)、最大斑块指数(LPI)、香浓多样性指数(SHDI)等3个景观指数分析研究区景观格局动态变化。在ArcGIS 10.2软件的支持下,以2010年奈伦湖湖边为界线,向外围以0.3 km为间隔做缓冲带,共划分10个缓冲带(图2)。采用Fragstas 4.2计算了各个时期10条缓冲带的景观格局指数,监测奈伦湖周边不同土地类型的破碎化动态过程,从而识别奈伦湖周边不同土地类型受分洪干扰强度的动态变化过程。

图1 乌兰布和分洪区概况

图2 奈伦湖周边缓冲带划分

3 结果与分析

3.1 土地利用类型变化分析

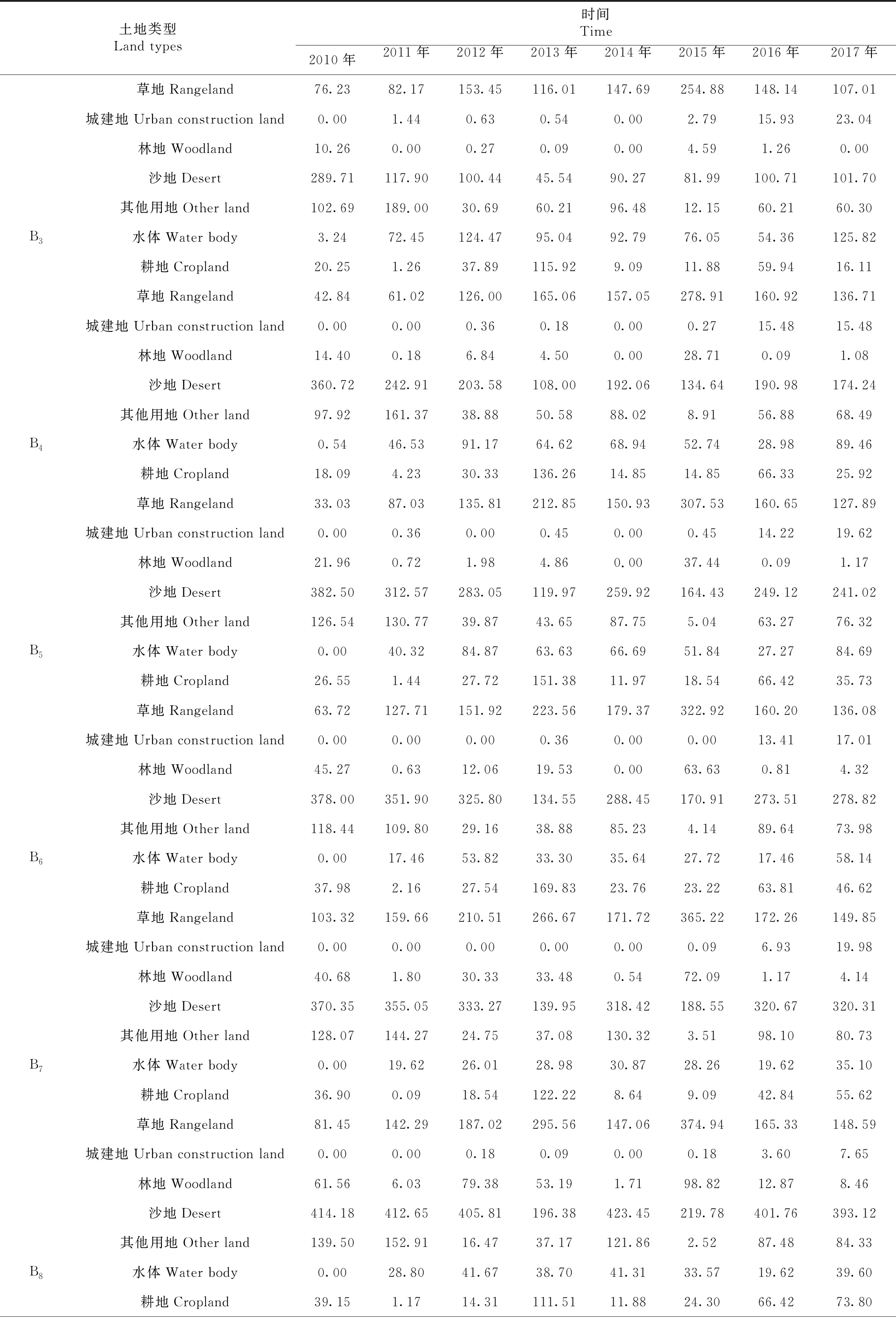

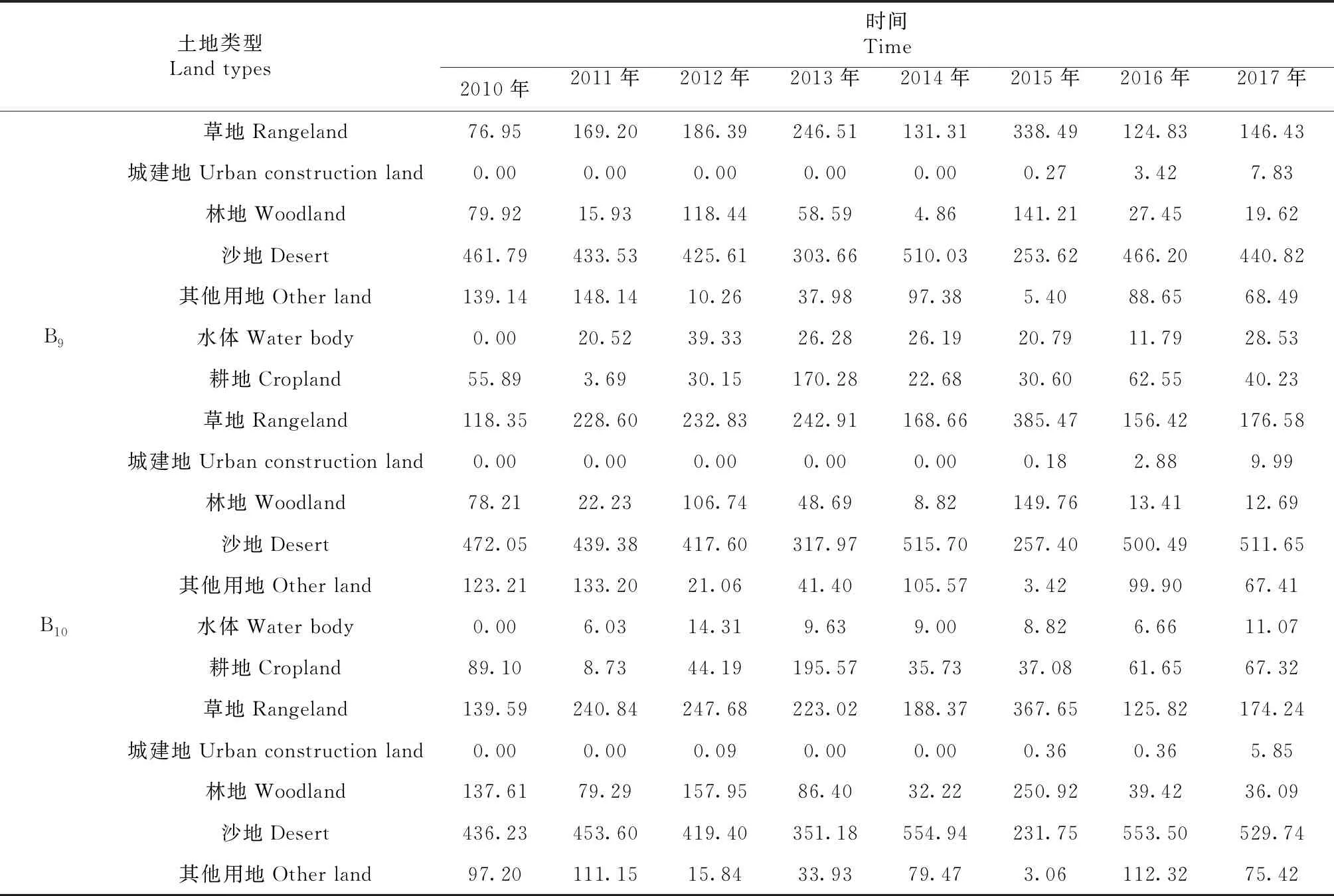

以2010年10个缓冲带的各土地利用类型占比为基底值,分析2010—2017年距离奈伦湖0.3 km范围内各土地利用类型的变化发现,水体和沙地随时间推移变化趋势相对较规律,水体面积呈增加趋势,由4.14 hm2增加至187.47~341.37 hm2(表1);沙地面积呈减小的趋势,由177.21 hm2降至18.0~42.03 hm2;2010—2017年林地面积几乎为零。土地转移矩阵分析显示,随时间推移,距奈伦湖0.3 km范围内的大部分耕地、草地、沙地和未利用地逐渐转变为水域,仅有小部分互相转变或转为城建地。距湖体0.3~3.0 km范围内,分洪后耕地、草地、林地、沙地和其他用地转化为水域、耕地、草地、沙地和未利用地,其中林地、沙地和其他用地面积降低,水域和草地面积均高于2010年。说明,林地、沙地和未利用地在转化过程中,仅保留自身的部分面积,其余则变为水域和草地面积。其中,随缓冲带的增加,沙地面积减小的幅度逐渐减小,距湖体2.4~3.0 km范围内,沙地面积基本保持平衡,不再降低,甚至在2016—2017年间略微增加。随时间推移,各缓冲带中不同年份的耕地面积波动较大,2013年和2016年耕地面积较多,其他年份基本低于2010年;2015年的草地、林地和未利用土地波动幅度较乱,其中草地和林地面积大幅度提高,其他用地大幅度降低;2016年水域面积较2010年增加的幅度相对其他年份较小。10个缓冲带的城建地在2016年和2017年明显增加。

表1 土地利用类型的缓冲带梯度变化特征

续表1 Continued table 1

续表1 Continued table 1

3.2 景观破碎化的缓冲带格局分析

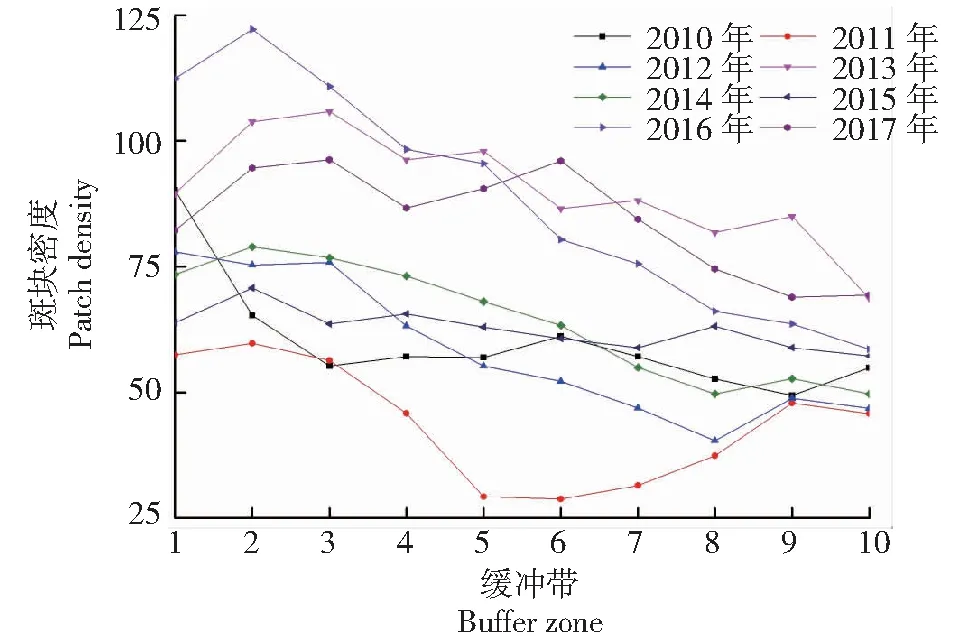

从图 3可知,2011年,PD指数在距奈伦湖0.9 km以内变化较稳定,距湖体0.9~1.5 km范围内快速降低,距湖体1.5~2.7 km范围内又缓慢增加;其它7个年份,PD指数则基本表现出相似的梯度变化特征,即PD随缓冲带的增加基本呈逐渐降低的趋势。2011年各缓冲带的PD指数完全低于2010年;2013年PD指数与其相近年的PD指数相差较大,其各缓冲带的PD指数基本介于2016年和2017年之间,始终高于其他5个年份的PD指数;2010年、2012年、2014年和2015年各缓冲带的PD指数相差不大,均处于2011年与2013年、2016年、2017年之间。在1缓冲带中,2010年的PD仅低于2016年,高于其他6个年份;在距湖体0.3~1.2 km范围内,2010年PD指数基本高于2011年,低于其他6个年份;距湖体1.2~1.8 km范围内,2010年PD指数高于2011年和2012年,低于其他5个年份;距湖体1.8~3.0 km范围内,2010年PD指数高于2011年、2012年和2014年,低于其他4个年份。

图3 斑块密度(PD)的缓冲带梯度变化特征

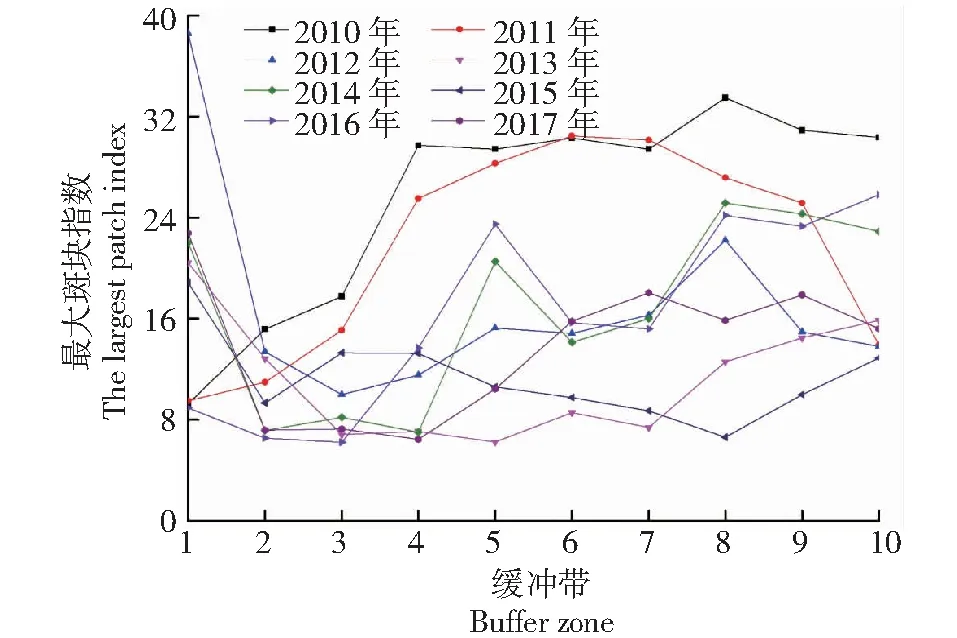

从图4可知,在距奈伦湖体0.3 km范围内,2010年的LPI低于其他所有年份;但距湖体0.3~3.0 km范围内,2010年LPI高于其他所有年份。2010年,LPI随缓冲带的增加呈逐渐增加的趋势;2011年LPI随距湖体距离的增加均增加,但增加量呈先大后小的趋势,即在距湖体1.8 km时增加量达到最大值,之后逐渐减小;2012年、2013年、2015年和2017年的LPI均随缓冲带的增加呈降低趋势,距湖体0.3~0.6 km范围内,LPI均快速下降,之后相对稳定;2014年和2016年LPI随缓冲带的增加呈先下降后增加的趋势,其值均在距湖体0.6~0.9 km带间达到最低。从以上对LPI的分析可以看出,2010年随缓冲带的增加景观破碎化程度不断加强,2011年在距湖体0.9~2.7 km范围内景观破碎化也较严重。在距湖体0.3 km范围内,2012年、2013年、2014年、2015年和2017年的景观破碎化严重度高于2010年,但在距湖体0.3 km外,仅2010年和2011年的景观破碎化比较严重,其他年份的破碎化程度趋于缓和。

图4 最大斑块指数(LPI)的缓冲带梯度变化特征

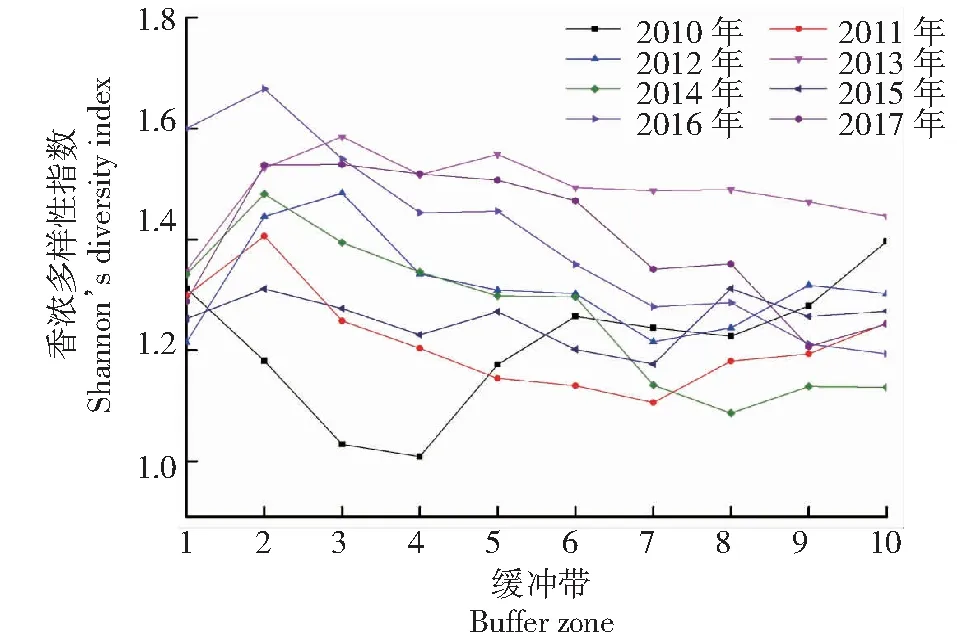

2010年各缓冲带的SHDI指数与其他年份SHDI指数变化趋势不同,其呈现先下降后升高的趋势;而2012年和2013年SHDI指数随缓冲带的增加呈抛物线结构(即增加幅度由大到小);2011年、2014年、2016年和2017年呈先增加后减小的趋势;2015年SHDI指数相对较稳定。距湖体0.3 km范围内,2010年SHDI指数高于2011年、2012年、2015年和2017年,低于2013年、2014年和2016年;距湖体0.6~1.2 km范围内,2010年SHDI指数始终低于其他年份;距湖体1.2~1.5 km范围内,2010年SHDI指数仅高于2011年;距湖体1.8~2.7 km,各年份间SHDI指数规律相对复杂;距湖体2.7~3.0 km,2010年SHDI指数仅低于2013年,高于其他年份。

图5 香浓多样性(SHDI)的缓冲带梯度变化特征

3.3 土地类型和景观指数整体变化

分析黄河内蒙古防凌应急乌兰布和分洪区分洪前后湖区3 km范围内土地类型和景观指数整体的变化发现,分洪后水体和草地面积大幅度增加(表2),分洪7年时水体面积由9.90 hm2扩展到1007.73 hm2;2015年草地面积增长幅度最大,达3241.62 hm2。分洪降低了沙地面积和其他用地面积,2013年和2015年沙地面积的减少尤为明显,仅为2010年的46.36%和46.49%。城建地在分洪6~7 年时,面积突增,由0增长至161.37 hm2。分洪区3 km范围内,PD和SHDI指数的变化趋势基本一致,高于2010年,分洪后LPI呈降低的趋势,2017年的LPI较2010年下降118.90。

表2 分洪区3 km范围内土地利用类型和景观指数整体变化特征

4 讨 论

分洪区蓄水运行后,淹没区域起伏不平的陆地及河流被平滑的水面替代,水体面积逐年增加,但由于黄河分洪量有限,导致奈伦湖外围较远地区水体增加幅度逐渐减小。分洪区建成后给奈伦湖及其周边环境提供了相对充足的水源,分洪区周边植被覆盖率明显增加[11]。距离奈伦湖0.3 km范围内,分洪量较大,水位抬高,淹没大量水草,使草地面积逐年降低;距湖体0.3~3.0 km范围内,随时间推移草地面积呈增加的趋势,水体、草地等逐渐取代荒漠,水土资源逐渐恢复,周边生态环境得到改善,严重的荒漠化得到局部控制[13],尤其2.4 km范围内的沙地面积大量减少,随距奈伦湖湖体距离的增加,沙地面积缩减的幅度逐渐变小,至距湖体2.4~3.0 km范围内,沙地面积基本保持平衡,甚至在2016—2017年时最外侧2带的沙地面积略微偏高。2010年奈伦湖周边3.0 km范围内,以沙地类型为主;2017年奈伦湖周边3.0 km范围内,虽仍以沙地为主,但此时沙地面积较2010年降低718.29 hm2,水体面积较2010年增加997.83 hm2。形成的湿地和水域面积对改变乌兰布和沙漠生态环境,开发乌兰布和分洪区周边的沙产业、旅游业创造了良好的条件,水体面积与草地面积可产生正循环效应,水体面积的增加可为植物的生长提供良好的水分条件,进一步降低风沙侵害。越来越多的其他用地得到有效利用,促使2016年和2017年城建地明显增加。土地利用类型趋于均衡,各斑块面积相差减小,对该区域的生态环境治理与经济发展呈有利趋势。

分洪后,景观水平指数上的PD指数和SHDI指数随缓冲带增加的变化趋势基本一致,随缓冲带的增加呈先增加后降低的趋势;LPI指数则呈先迅速降低后缓慢回升的趋势。在距离奈伦湖0.3 km范围内,分洪后各缓冲带的LPI基本高于分洪当年,说明分洪使奈伦湖0.3 km范围内的景观优势度增加;分洪当年PD和SHDI在距离奈伦湖0.3~1.2 km范围内基本低于分洪后其他年份,说明破碎化程度逐渐加重,斑块类型逐渐丰富,景观多样性及斑块分布均匀度升高;而距湖体1.2~3.0 km范围内则处于各年份中间。一方面,分洪前奈伦湖周边3.0 km范围内以沙地为主,2010年沙地面积占整体面积的54.99%。但由于距离湖体0.3 km范围内,分洪后大量水体淹没周围土地及植被等,土地类型逐渐以水体为主,破碎化程度低,优势景观度较高;距湖体0.3~1.2 km范围内,由于分洪水量有限,加之水体增多导致周边生态环境的好转,对区域景观斑块也进行了切割,导致景观类型趋于零散,而水体和草地面积大量增多,沙地面积急剧降低,从而使景观类型趋于均匀化;而距湖体1.2 km范围内以外,分洪量逐渐减小,沙地面积得不到有效控制,整体景观类型受分洪的影响也逐渐降低。另一方面,生态环境的整体好转,分洪区周边逐年开展旅游观光活动,周边建筑物不断增多,人为活动对奈伦湖周边资源的大规模开采利用和交通基础设施的建设,也会导致景观类型支离破碎,形状越来越复杂。本结果验证了于强等[25]关于乌兰布和沙漠磴口县荒漠景观逐渐向西北迁移,绿洲景观逐步扩张的观点。2013年PD指数、LPI指数和SHDI指数变化趋势虽与其他年份一致,但变化幅度却相差较大,2013年PD指数和SHDI指数高于其他所有年份,而LPI指数却低于所有年份。原因可能是2013年其他5种类型土地变化趋于稳定时,大面积沙地被开发成耕地,原本的主要土地类型——沙地面积突减,耕地面积占比突增,沙地、水体、草地、耕地等4种土地类型构成奈伦湖周边的主要土地类型,景观优势度明显降低,景观均匀度增加。

5 结 论

2010—2017年间,分洪后奈伦湖周边3.0 km范围内水体、草地和城建地面积增加,沙地和其他用地面积降低,随着与湖体距离的增加,沙地面积减小幅度逐渐减轻,距离湖体2.4~3.0 km范围内,沙地面积基本保持平衡,甚至在2016—2017年略微增加。随时间的推移,水体和草地等逐渐取代荒漠,周边生态环境得到改善,其他用地逐渐被开发利用,城建地不断增多。湖区3.0 km范围内土地利用类型趋于均衡,各斑块面积相差减小。分洪使奈伦湖周边景观格局向均衡化方向发展,破碎化程度虽增加,但景观优势度逐渐降低,斑块类型逐渐丰富,景观多样性及斑块分布均匀度升高。总的来说,分洪对奈伦湖周边1.2 km范围内的景观格局影响更为明显。