缔结友好城市对福建省双边贸易量的影响

邱 娟 佘森泽 王 波

(1.福建农业职业技术学院,福建福州,350007;2.福建农林大学,福建福州,350002)

一、引言

21世纪以来经济全球化带来的资本和信息的快速流动,促进了国家或地区之间的经济交流和往来,极大地推动了全球范围内国际“友好城市”的建立。通过签订国际“友好城市”等一系列措施,各城市或地区形成并不断扩大自己的“朋友圈”,以拓宽经济联系和交往渠道并谋求经济全球化红利。

福建省自1980年福州市与日本长崎市缔结首个友好城市以来,已与43个国家的111个城市建立友城关系。现实情况中,友好城市结对数量越多的国家之间的双向贸易量往往会越大,这似乎表明了以友好城市为主要表征的城市外交对国际贸易的发展具有正向的积极作用。那么,友好城市在福建进出口贸易中扮演着怎样的角色?其对双边贸易产生怎样的影响?这些问题都值得深究。

二、文献综述与理论假设

(一)文献综述

与传统的国际贸易理论多注重经济因素研究国际贸易问题不同,新近的贸易理论更加注重将经济、文化、制度、地理等因素综合起来进行研究。[1]有些学者开始关注友好城市与经济发展的关系。友好城市关系从最初作为促进国际友谊和地方文化交流的工具,发展成为发展中国家能力建设、学习和经济社会发展的有力工具。[2]Kevin O’Toole[3]确定了友好城市发展的三个阶段——联系、互惠和商业阶段。联系指的是“国际友谊、文化交流和普遍的国际意识的概念”,互惠指的是“教育交流系统的增长”,商业指的是“试图利用联想和互惠过程来进一步实现地方经济目标”。R D Cremer等[4]承认随着时间的推移,Kevin O’Toole的商业阶段的重要性有所增加,并扩大了争论,认为“人性的本质”决定了“当参与其中的个人仅仅出于自身利益行事时,友好城市项目的成功运作将不会发生”。Cremer还指出,如果对姐妹城市关系的经济层面以及商业活动对这种关系可持续性的贡献不够重视或不加以考虑,那就是“极端浪漫主义”。B Ramasamy等[5]研究了文化、商业和城市之间的联系,认为通过友好城市关系,地方政府或市议会能够促进文化和商业的发展。通过缔结友好城市,城市重新找回了它们原来的角色,即不同的人和文化之间的交汇点,从而创造了一个经济和商业活动的(市场)场所。有学者提供了旅游(Cohen Gil)、[6]贸易(韦永贵等;[1]李凯伦等;[7]陈烨等)[8]与对外直接投资(Yameng Zhang et al.;[9]Yonghui Han et al.[10])方面的经验证据。他们认为,友好城市促进了这些方面的发展。

事实上,已有文献中关于友好城市对国际经贸合作的研究多从国际关系视角出发,且多以定性分析为主,定量或实证性研究较少。[1]国际友好城市(IFC)关系是由拥有一定距离的不同国家的城市的地方政府建立的一种次国家级外交协议。[5]到目前为止,讨论外交关系对国际贸易的影响的有限研究,几乎都是在国家层面进行的,忽视了地方机构和地方政府的作用。本研究把友好城市对贸易的影响分解为三个问题:一是友好城市的缔结是否促进了双边贸易?研究的是友好的城市与双边贸易的“质”;二是友好城市深度是否促进了双边贸易?探讨的是友好城市与双边贸易的“量”;这是两个不同的问题,以前的研究并没有把这两个问题分开。三是研究与发达国家缔结友好城市与发展中国家缔结友好城市对双边贸易的影响是相同的吗?研究的是国家异质性对双边贸易的影响。

(二)理论假设

本文借鉴社会学中的社会资本理论,以阐释友好城市对双边贸易的影响机制,进而提出假设。社会资本是个人或群体通过拥有或多或少制度化的持久网络而积累的实际或虚拟的资源的总和。Deepa Narayan等[11]描述了社会资本通过促进更大的合作使结果变得更好的五个过程。第一,社会资本的增加和更大程度的横向联系改善了政府。第二,社会资本的增加导致社区合作行为的增加,解决了当地的“共有财产”问题。第三,增加的社会资本加强了个人之间的联系,从而加快了创新的传播。第四,增加社会资本,提高信息流的数量和质量,降低交易成本。第五,增加社会资本可以集中风险,让家庭能够从事风险更高、回报更高的活动。最初,姐妹城市关系是建立在某种形式的相似基础上的,比如相似的名字、相似的经济功能、相似的出口结构、相似的地理位置,或者仅仅是因为个人联系和私人倡议。[5]根据Zelinsky[12]的说法:不成文的规则是两个地方的面积应该大致相当,更重要的是,他们有必要成为相容的合作伙伴。相容意味着经济、文化、意识形态、历史、娱乐或其他类型的关切的某种分享,或者可能是利益的有益互补。Villiers[13]认为,城市结对是由全球化和分权的力量所激发的,旨在增加学习、竞争力、目标共享和激活合作伙伴以实现长期战略目标。这种友好城市关系意味着对资源的承诺和共同决策,旨在为有关各方创造优势,并可以连接两个以上的合作伙伴,形成网络组织。20世纪70年代末,国际城市网络经历了一个繁荣时期(Tjandradewi et al.;[14]Clarke[15])。交 通 和 通 信技术的持续改进,加上生产的国际化和金融市场的全球化,促使地方政府认识到当地福利取决于其他地方做出的决策,并“寻求通过跨越地方和国家边界采取行动来影响这些决策”。[16]这种关系提供了两国在地方一级之间的国际贸易和经济发展。据此,提出以下假设:

假设1:友好城市能够促进双边贸易的发展。

在与福建已经缔结友城关系的地区里,考察友城友好深度对双边贸易的影响。国际友好城市发展的深度被定义为到目前为止已经建立的国际友好城市关系的数量,这意味着地区政府有能力随着时间的推移反复开发新的国际友好城市和缔结友城的平均时长表示。之所以用平均时长而不用累计时长表示友好深度,是因为累计时长与友城数量相关性很高。一个地区发展的国际友好城市关系越多,他们就越有能力不断发展更多的国际友好城市,因为他们在这个过程中积累了经验。从全球政治经济学的角度看,最近的一些研究发现,政府间关系是推动企业国际化的关键制度因素,因为良好的关系有助于提供可信的执法,从而降低政治风险和交易成本。[9]据此,提出以下假设:

假设2:友好深度是会促进双边贸易量的增长。

三、实证分析

本研究把友好城市对贸易的影响分解为三个问题:一是友好城市的缔结是否促进了双边贸易?二是越友好,双边贸易量是否越大?三是国家异质性,即与发达国家缔结友好城市与发展中国家缔结友好城市对双边贸易量的影响是相同的吗?

(一)友城缔结对福建双边贸易量的影响

1.模型设定

为了验证国际友好城市是否对福建省双边贸易量产生作用,本文以福建省与贸易国双边贸易的总量为被解释变量,引入引力模型,选择福建省生产总值、贸易国的国内生产总值,两地行政中心直线距离作为控制变量,核心解释变量θ表示福建省与贸易国之间是否存在友好城市关系。时间从1999年到2019年,横截面为同福建省贸易密切的34个国家构成面板数据进行回归分析。得到:

变量Yi为i国与福建省双边贸易的总量,Fgdp为福建省地区生产总值,gdpi为i国国内生产总值,θ表示为福建省与i国之间是否存在友好城市,存在友好城市时,θ赋值为1,否则赋值为0;fi为i国首都到福建省省会福州的距离;λ为待估参数,t代表时间,为1999-2019年,1n为对数符号。

2.回归结果及分析

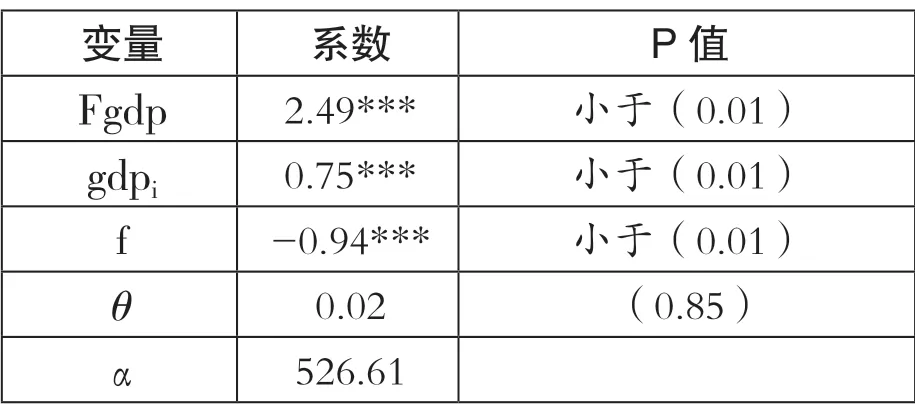

本文采用Stata15对收集的数据进行分析,对相应变量设定对数值之后,对引力模型(1)进行回归分析,得到回归分析结果(如表1)。

表1 引力模型(1)回归结果

根据引力模型(1)的回归分析结果我们可以了解到,同引力模型的假设一致,两地的双边贸易量同两个地区的经济规模呈现正相关关系,同地理距离之间存在负相关关系,并且这三者关系在0.01的置信水平下显著。贸易发生的两地的经济规模与双边贸易量呈正相关关系,经济规模越大的两个国家或地区拥有的市场和供应体系均更为庞大,低价优质的产品和消费水平高的国家市场能带来更大的进出口贸易量。两地之间的地理距离与双边贸易量存在负相关关系,地理距离相距越远,文化距离一般也远,远距离将产生较大的运输费用和较长的贸易周期,这是进出口贸易发展的阻碍,因此地理位置相距越远的两个国家或地区的双边贸易量越少。

在引力模型(1)的回归结果中,解释变量不显著,意味着友好城市关系不显著影响两国双边贸易,友城关系不是两国贸易发展的必备条件。福建与新加坡双边贸易较大,但无友城关系,同时与最早发展友城关系并友城数量最多(9个)的日本双边的贸易发展势头也不错。城市结对(twinning)的起源可以追溯到19世纪中期,当时快速的工业化带来了一系列新的“城市”问题,新的通信和交通技术使这些问题得以远距离讨论。世界范围内的姐妹城市运动于1956年启动。结对的动机仍然植根于理想主义、团结、政治、经济发展和对知识转让的兴趣,所有这些都是基于展示和分享当地文化的愿望。[16]

既然友城关系对发展双边贸易不是显著因素,那缔结友城关系对发展贸易变得无意义了吗?对这个问题下面将实证回答。

(二)友城友好深度对双边贸易量的影响

1.模型设定

同样采用引力模型的形式,选择福建省的地区生产总值、贸易国的国内生产总值,两地行政中心直线距离作为控制变量;引入与贸易国友好城市数量 和存在友好城市平均时长 两个变量表示友好关系的深度,作为核心解释变量。具体模型如下:

2.回归结果及分析

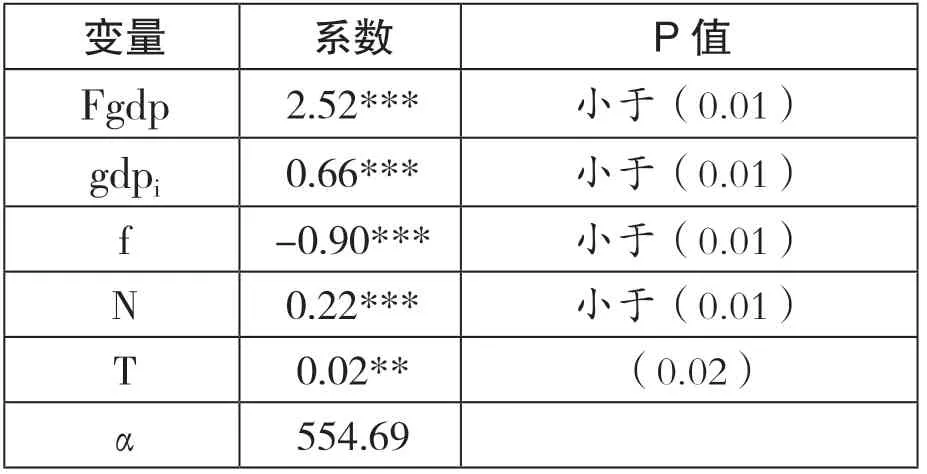

结合与福建省建立友好城市并存在长期密切贸易往来的14个国家面板数据,再进行回归分析后得到(如表2)。

表2 模型(2)回归结果

所有变量均在5%的置信水平下表示显著,整体显著性水平较高,拟合优度为0.816,拟合优度良好。模型(2)结果显示,友城友好深度对双边贸易产生显著的正向影响。“包容性增长”理论认为:经济增长必须具有包容性,即每一个成员能够公平、合理地分享经济增长,追求机会平和权利公平。两国地方政府通过建立友城关系,密切教育、文化与经济的联系,加强了人员互访交流,缩短了文化距离,减少了贸易摩擦,增进了互信与互让,使得各自城市经济获得了“包容性增长”。

(三)国家异质性缔结友城关系带来的影响

根据以上的结论,单纯地拓展更多数量的友城从理论上看的确能够为福建省带来正向的经济效益,但如果就此得出只要增加友城数量就能够推动外贸发展的结论是不严谨的。况且从现实角度出发,要建立起友城关系不是一蹴而就的,需要长时间的前期准备,需要频繁的人力物力的投入,如果单纯为了扩大外贸发展为目的而不加选择盲目地拓展友城关系,可能花费大量的资源却收效甚微,这违背了建立友城最根本的合作、交流、促进相互发展的目的。因此,就福建省而言,与什么样的城市建立友城关系能带来更大的经济效益,或者说能有更高的经贸发展潜力和价值,值得研究。

本文将与福建省建立国际友好城市的国家分为发展中国家组和发达国家组,与福建省建立的111对友城关系中,处于发展中国家的城市有28座,其余均处于发达国家。为了探究在不同发展程度的国家中,友好程度对双边贸易量的影响作用,本文将按不同发展程度的国家分别带入引力模型(2)进行回归分析。回归结果(如表3)。

由表4看出,发展中国家组友好深度对双边贸易呈现不显著,而在发达国家组,在5%的置信水平下,有着显著的正向影响。在福建省建立的国际友城关系中有75%的城市位于发达国家,这可能存在两方面的原因。一方面,发达国家有更良好更完备的教育体系,更加先进的工业体系,更加发达的经济发展水平,与发达国家的城市建立友好城市关系不但有利于开展教育交流,也有利于从外国引入先进的工业技术,建立更加密切的经贸往来关系。另一方面,发达国家城市与福建省有更大的人员交流往来,有更健全的外事部门和更频繁的城市交流活动,因此两地建立起友城关系所需的条件更加完备,相比发展中国家而言可以更为容易地建立起友城关系。由以上两方面的原因造成了福建省建立友城关系更偏向于发达国家城市的情况。

四、政策建议

(一)加强地方政府“企业家精神”的角色定位

最近有人呼吁在国家以下各级更好地改善母国与东道国的关系,地方政府扮演的更具“企业家精神”的潜在角色。[2]伙伴市政当局参与的活动集中在好客和互惠的概念上,这可以被认为有助于一个城镇或城市的“声誉效应”。[17]

从实证结果看,福建省建立友城关系并非是漫无目的地选择。如果建立友城关系目的是为了扩大开放与推动经贸往来,那与发达国家建立良好的国际友城关系才可能有效显著地推动福建省双边贸易的发展;如果是为了技术交流支援发展中国家或相对落后的城市,那选择更需要帮助的国家城市。

(二)调动民间积极性巩固友城关系

许多C2C合作伙伴关系都失败了,关系成本可能远远大于收益。例如,在南非的一项研究中,只有13%的友城关系被评为非常成功。[13]地方政府在建立和维持这种关系方面起着非常重要的促进作用,但主要的纽带是在社区之间建立的,而不仅仅是地方政府之间。“姐妹城市项目的独特之处在于,它们本质上涉及社区的三个主要部门:地方政府、企业和各种各样的公民志愿者”。[19]这种关系形式也可以被视为有组织或促进的公民对公民外交。