实施退耕还林工程 谱写绿色发展诗篇

——定西市安定区退耕还林(草)工作之我见

景海燕

安定区位于甘肃省中部,距省会兰州90 公里,是定西市委、市政府所在地,全市政治、经济、文化中心,古“丝绸之路”要塞,素有“兰州门户,甘肃咽喉”之称。全区辖12 镇7 乡和3 个街道,总人口46.85 万人,其中农业人口36.18 万人,是国家扶贫开发工作重点县区,已于2019 年实现整体脱贫。全境地处黄土高原丘陵沟壑区,总流域面积3638.73 平方公里,总耕地面积215.66 万亩,据“三调”数据显示,全区现有林地123.63万亩,草地108.16 万亩,湿地1.93 万亩,海拔1793~2480 米,年平均降雨量429 毫米,年平均气温7.2℃,无霜期152 天,属典型的干旱半干旱地区。

近年来,全区上下大力发扬“领导苦抓、社会苦帮、群众苦干”的“三苦”精神和“敦厚、包容、坚韧、自强”的“安定精神”,按照中央和省、市部署要求,立足当地实际,创新工作举措,大力实施以退耕还林(草)为主的国家林业重点工程,累计完成退耕、“三北”、天保等重点工程153 万亩,累计人工造林保存面积达到180 万亩,森林覆盖率达到18%、森林蓄积量达到44.54 万立方米,探索实践了一条成功路径,打造了安定区高质量绿色发展的亮丽名片。

一、实现的方法路径——机制、模式、质量三个关键的统筹

(一)坚持强化领导,推行“一个工作机制”。在退耕还林工程建设中,安定区严格实行行政技术双轨承包责任制,区上成立了由分管副区长任组长,林业、水利水保、粮食、畜牧、财政等部门负责同志为成员的工程建设领导小组,工程建设区各乡镇、村都成立了相应的工作机构。同时,建立了区级领导包乡镇、乡镇领导包片、一般干部包村的退耕还林责任制,明确了各自的职责,层层靠实责任,狠抓措施落实,重点工程组织专业队造林,全面提高工程建设质量。区、乡镇、村将退耕还林生态建设纳入年度目标管理,层层签订责任书,实行定期不定期督查,年终考核,兑现奖罚。同时区林草局加强技术指导,勾绘面积,绘制草图,编制作业设计等,使行政与技术有机结合,确保了退耕还林工程建设任务的落实。

(二)坚持因地制宜,突出“两种造林模式”。一是坚持整乡整村整流域推进模式。始终把规模治理作为提高以退耕还林为主的生态工程建设成效的主要手段,坚持整乡、整村、整山系、整流域推进的原则,打破乡村区域界线,按山系、流域确定工程项目区,集中安排指标,实行整体推进,取得了综合成效,实现了多重效应,深受群众欢迎。二是采取乔灌草结合的治理模式。根据当地自然条件,坚持生态效益优先和适地适树的原则,主要栽植当地适生的侧柏、山毛桃、柠条、文冠果、沙棘、臭椿、红柳、山杏等生态林树种,并采取乔灌草结合的治理模式,实现了生态效益与经济效益的有机统一。这种模式以乔木、灌木为主,带幅之间种植紫花苜蓿等优质牧草,从抗旱角度讲,可以将全部降雨就地拦蓄、入渗、利用,促进林草生长,能够很好地恢复植被,保持水土;从生态角度看,保持了物种的多样性,有效减轻了病虫害的发生和鼠兔危害,最大限度发挥树种混交互补优势,加快了林草生长速度;从经济角度看,种植优质牧草,发展舍饲养殖,是生态效益和经济效益、近期效益和长期效益的最佳选择。

(三)坚持三化并举,提高林分质量。按照“农村做生态、城市做园林”的要求,突出“三化”(绿化、美化、彩化)并举,精准提升退耕还林地治理。近年来,对第一轮退耕还林地全面进行加密改造,加密提升树种以香花槐、刺槐、金叶榆、榆叶梅、丁香、云杉、油松等彩化树种为主,在原退耕地内对造林树种单一的地段,通过加密栽植彩化树种、针叶树种等进行多树种、多色彩混交,提高林分质量。城区面山以营造景观林带为主,以提高城市品位和城市形象,融旅游观光、休闲娱乐为一体,加强绿化、美化、彩化建设,提升森林景观。

(四)坚持统筹兼顾,做到“六个结合”。一是退耕还林工程与农村产业结构调整相结合。在确保人均4 亩口粮田的前提下,引导农民改变广种薄收的落后习惯,陡坡耕地种树种草,梯田坝地、川台水地集中良种、肥料等生产资料,精耕细作,培育和发展马铃薯、中药材、蔬菜等具区域比较优势、市场前景看好的特色产业,发展旱作高效农业,提高种植效益。积极引导农民走退耕路、念饲草经、发圈养财,扩大牧草种植面积,大力发展肉羊、肉牛和奶牛为主的舍饲草食畜,优化农林牧三元结构。引导群众扩大劳务输出,或进入乡镇企业、城镇,从事二三产业,扩大就业门路,增加现金收入。二是退耕还林工程与基础设施建设相结合。以增强农业发展后劲为根本,把退耕还林生态工程建设与梯田建设、集雨节灌、农村道路、扶贫开发、小康村建设相结合,一次规划设计到位,分步实施。梯田面积累计达到157 万亩,实现了梯田化区(县)目标。坚持天上水、地表水、地下水“三水”齐抓,大力实施集雨节灌工程,改善交通条件,退耕还林实施到哪里,农村道路延伸到那里,加快农村道路建设,实现村村通汽车,户户通农用车,交通发达,道路畅通,为加快发展奠定了基础。以美化人居生活环境为目标,在小康村和小城镇配套实施退耕还林工程,加快了生态小康建设步伐。三是退耕还林工程与农村能源建设相结合。大力推广沼气、太阳灶、蜂窝煤、太阳能热水器等新型能源技术,目前农村82%的农户普及了太阳灶,沼气、太阳能热水器大面积推广,有效解决了农村能源短缺问题,保护了林草植被。四是退耕还林工程与小流域综合治理相结合。以退耕还林工程为支撑,综合配套坝系工程、生态移民、扶贫开发、舍饲养殖等项目,打破乡村区域界线,实行综合配套治理,治理速度明显加快。全区204 条小流域中,通过退耕还林工程和配套其它项目建设,已经得到全面治理,通过国家验收的达到145 条,相继建成了响河、官兴岔、石家岔、花岔、九华沟、复兴、上岘等一批精品示范流域,水土流失得到有效控制,为开发流域经济奠定了基础。五是退耕还林工程与社会援助项目相结合。积极争取社会各方面的资金,加强生态工程建设,依托中国农行、金华市等援助安定区生态项目建设资金1500 多万元,建成了农行员工林、金华林、公安林等一大批精品生态示范工程,极大地改善了全区的自然条件,加快了生态建设步伐。依托东西部扶贫协作建成1 万亩的福州林项目,为定西生态公园建设和城市休闲提供了良好的生态资源。六是退耕还林工程与封禁管护相结合。为加快生态建设步伐,巩固造林成果,2003 年安定区在全市率先开展了封山禁牧工作,坚持“谁退耕、谁造林、谁管护、谁受益”的原则,积极推行个体承包责任制,确保退耕还林工程造林一片,成林一片,受益一片。同时,个人管护和统一管护相结合,全区现有专职护林员193 名,生态护林员2178 名,草管员306 名,对全区实行全面封山禁牧,实施封禁管护,达到了“退得下、稳得住、不反弹、能致富”的目的。

二、收获的主要成效——生态、经济、社会三大效益的共赢

退耕还林工程启动实施以来,全区累计完成造林面积107.74 万亩,其中退耕地造林55.39 万亩(上一轮48.73 万亩、新一轮6.66 万亩),荒山荒地造林50.05 万亩,封山育林2.3 万亩,主要造林树种有云杉、侧柏、油松、山杏、杨树、山毛桃、柠条、沙棘等。全区累计完成巩固退耕还林成果补植补造和林产品基地建设任务18.43 万亩,其中巩固成果补植补造11.83 万亩、巩固成果林产品基地建设6.6 万亩。

(一)增加了群众收入。退耕还林工程的实施,为全区直接兑现粮食折资和生活补助费达10 亿多元。同时,退耕还林优质牧草的大量生产及劳动力的逐步解放,得以大力发展二、三产业,以马铃薯、牧草、蔬菜等为主的特色产业蓬勃兴起,全区农村居民人均可支配收入由1999 年的1188 元增加到2021 年的10209 元。

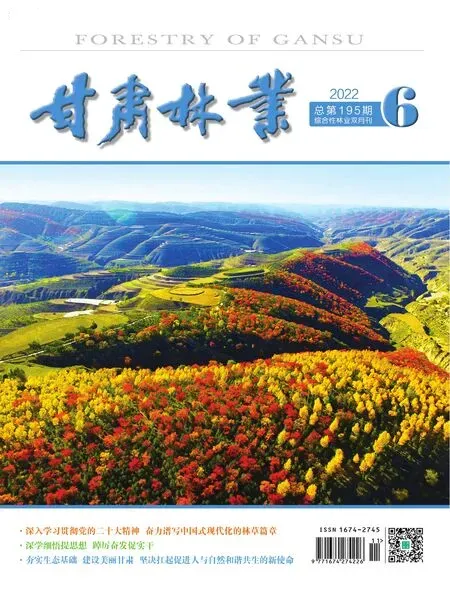

(二)改善了生态环境。在实施退耕还林工程的过程中,全区坚持整乡、整村、整山系、整流域推进,乔灌草结合的原则,科技措施和生物措施相结合,综合配套实施天然林保护工程、三北防护林工程、重点公益林等重点生态项目,因地制宜,合理规划,科学配置,宜林则林,宜草则草,乔灌草有机结合,提高了水、土、光、热资源的利用率,加快了造林绿化步伐,全区生态环境面貌得到大力改善。自退耕还林工程开始,已有13 个乡镇基本实现了整体灭荒,有145 条10 平方公里的小流域得到治理,共治理流域面积2278 平方公里,土壤侵蚀模数由原来的5640 吨/平方公里下降到1666 吨/平方公里,使水土流失得到了有效控制,森林植被覆盖显著提高,降水量逐年增加,气候环境明显趋于改善。如今的安定大地满山葱茏,苍山如黛,全力打造的朱家山、赵家铺、响河梁、城区四山、佛沟门、鹿马岔、福州林等万亩以上精品绿化示范工程,明显折射出安定人民的勤劳勇敢和植树造林改造山河的壮举。

(三)带动了帮扶效应。安定区生态环境的区域改善以及退耕还林生态工程建设带来了直接的经济效益,使全区干部群众生态建设意识明显提高,全民参与和保护生态建设的积极性空前高涨,每年参加义务植树的公民达到了28 万人次,共完成义务植树140 万株。城区各单位积极响应市、区两级党委、政府号召,捐资2000 余万元,在城区四山完成义务植树3.8 万亩。同时,安定区生态环境的显著改善吸引了社会各方面的投资,先后组织实施了中国农业银行万亩员工林、金华林、福州林等生态工程援建项目,使全区林业生态环境建设迎来了一个崭新的发展阶段。

三、今后的对策建议——生态、经济、社会三大效益的升级

今后,全区始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平生态文明思想,认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,按照国务院办公厅印发的《关于科学绿化的指导意见》精神,科学系统谋划、系统治理,全面落实林长制,抢抓国家实施黄河流域生态保护和高质量发展的机遇,严格按照“十四五”规划布局,坚持走好“生态林、经济林、景观林‘三林共建’,造林手段工程化、组织实施标准化、建设单元规模化、成林管护专业化、资金保障市场化、目标成果法制化‘六化并举’”的路子,筑牢“陇中地区黄土高原生态安全屏障”,遵循“宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草、乔灌结合”的原则,紧紧围绕退耕还林(草)成果巩固和精准提升,依托三北防护林、天然林保护、退化林分修复、造林补贴、森林抚育等国家林业重点项目,抢抓东西部协作帮扶机遇,打好区域治理整体战、绿色发展持久战,使重点区域生态功能明显提升。同时,根据不同区域、立地条件和建设类型,加大植树造林力度,进一步优化林业生态建设规划,由近及远,突出重点,整体推进,逐步实现全面绿化。按规划分年度定计划,按区位分乡镇定任务,按条件分地类定树种,加快“六大”工程(城区面山景观提升工程、通道面山绿化工程、乡镇村社面山绿化工程、森林乡村建设工程、退化林分修复工程、以花椒为主的经济林培育工程)实施力度,统筹推进宜林荒山、荒地、荒滩绿化,城市、乡村、铁路、公路及河区、旅游景区绿化,机关、学校、农牧场、工矿园区及陵园墓地绿化,增加森林草原植被,积极构建“五大功能区”(城区面山绿化以生态科创城景观生态系统提升项目为主打造城区生态功能区,通道绿化以通定高速公路面山绿化为主打造长廊生态屏障区,西南部乡镇以生态修复为主打造生态恢复区,北部乡镇以乡镇村区域为主打造生态治理区,农村“四旁”以“四旁”绿化为主打造乡村生态宜居区),开启安定林业建设新阶段、新起点、新征程,全力打造生态宜居的美丽安定。

——近自然造林开先河