南京沦陷初期难民收容所内的传染病防控*

姚可欣 郭昭昭

1937年11月12日上海沦陷后,日军向南京进犯,国民政府做出迁都的决定。考虑到日军攻城会造成平民伤亡,留在南京的欧美人士提议成立安全区,得到了中方的积极响应。安全区国际委员会成立后,承担了部分南京市政府转授的职能,且利用安全区内的建筑建立了一些难民收容所。后由于日军进城后实施了惨绝人寰的南京大屠杀,涌入的难民人数激增,原计划设置的收容所不得不扩容,危急情况下,中外人士又在安全区内外建立了一些收容所。在安全区避难的难民达25万人,其中安全区难民收容所内有7万余人。对于这段时间收容所的数量,孙宅巍先生考证出37个,且提出这是一个变量。(1)孙宅巍:《南京大屠杀期间的难民收容所研究》,《江苏社会科学》2017年第5期。大屠杀后,因南京秩序一时得不到恢复,收容所的数量和存续时间超出了安全区国际委员会的最初设想。原计划在政治真空期为难民提供临时躲避战火之处的收容所,直至1938年6月方才关闭。沦陷初期的南京,大小不一的收容所内人群聚集,季节交替,加之“大灾之后有大疫”,收容所内传染病随时有暴发的可能。学界对这一时期难民医疗救助有所关注(2)如张连红、王卫星、刘燕军、杨夏鸣:《南京大屠杀国际安全区研究》,江苏人民出版社2022年版;张国松:《南京沦陷后的公共卫生危机及其应对研究》,《档案与建设》2021年第5期;张慧卿:《“宣抚”抑或控制:大屠杀后日军在南京的卫生防疫》,《江海学刊》2019年第3期;薛媛元:《南京大屠杀期间国际安全区难民的医疗卫生状况》,《日本侵华史研究》2014年第3卷;张珊珊:《罗伯特·威尔逊与南京大屠杀事件研究》,南京大学硕士学位论文,2013年;郭昭昭:《南京大屠杀期间的难民医疗救助》,《安徽史学》2012年第1期;顾碧:《南京大屠杀前后的鼓楼医院研究》,南京师范大学硕士学位论文,2009年等。,但重点是考证相关医疗机构和人员及其对难民个体的医疗救助,对传染病防控这一公共卫生问题虽有所提及,但未聚焦于收容所这一公共空间。传染病防控本身就是城市卫生管理的重点领域,大屠杀发生后,这一问题更加凸显,如不有效应对,将造成更大的衍生灾难。南京沦陷初期难民收容所内出现了多种传染病病例,受制于现实环境,收容所的传染病防控,仅能就出现的病例采取应急措施,虽与今天的传染病系统防控无法相提并论,但仍对大屠杀后南京未形成“大疫”起到了重要作用。本文对此做初步的梳理与探究,以求教于学界同仁。

一、传染病病例的出现

南京沦陷时,正值寒冬腊月,天气湿冷,加之难民收容所内恶劣的居住环境,极易发生传染病。同时,收容所内医疗资源匮乏,一旦出现传染病,存在大规模感染的可能。收容所内有关传染病的记录最早出现在1938年初安全区国际委员会对收容所进行检查时,“大方巷军用化工厂难民收容所有一些病人,他们请求获得奎宁和感冒药”。(3)《检查报告》,约翰·拉贝著,本书翻译组译:《拉贝日记》,江苏人民出版社、江苏教育出版社1997年版,第356页。奎宁是治疗疟疾的药物,可见在1月3日前疟疾已在收容所内出现。就现有史料来看,有关金陵女子文理学院收容所内传染病的记载最多,出现了白喉、猩红热、麻疹等病例。1938年1月10日金陵女子文理学院难民收容所管理人员首次提及该收容所内存在白喉病人并出现死亡病例。舍监程瑞芳在日记中记载:“有一小孩发白喉症,医院不收……发白喉症的小孩死了,他的妹也有了。”(4)程瑞芳:《程瑞芳日记》,南京出版社2016年版,第89页。收容所所长魏特琳在致露丝等的信中也提及:“今天早晨,1名8岁儿童死于白喉病,当时孙女士正在将他送往大学医院。”(5)《魏特琳致露丝等》(1938年1月10日),张生编:《耶鲁文献(下)》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第70册,江苏人民出版社、凤凰出版社2010年版,第842页。3月10日,金陵女子文理学院内又“发现了第二例猩红热”(6)明妮·魏特琳著,南京师范大学南京大屠杀研究中心译:《魏特琳日记》,江苏人民出版社2015年版,第227页。,3月24日,更是出现了“很多麻疹病例,并有许多患者死亡”(7)明妮·魏特琳著,南京师范大学南京大屠杀研究中心译:《魏特琳日记》,第242页。。其他收容所也出现了传染病病例,其中“痧子、猩红热之患者最多”。(8)《南京国际救济委员会报告书》(1937年11月—1939年4月30日),张生等编:《英美文书·安全区文书·自治委员会文书》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第12册,江苏人民出版社、凤凰出版社2006年版,第406页。金陵大学收容所部分难民感染了俗称“打摆子”的疟疾,如难民王义华就“曾经得过打摆子病”。(9)《王义华口述》,张连红、戴袁支编:《幸存者调查口述(中)》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第26册,江苏人民出版社、凤凰出版社2014年版,第499页。在栖霞寺难民收容所内,皮肤传染病暴发,难民吴金林回忆:“难民人人都得了皮肤病,还传染,经常死人,我们也得了皮肤病。”(10)《吴金林口述》,张生、吴凤熙、费仲兴编:《幸存者调查口述续编(下)》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第39册,江苏人民出版社、凤凰出版社2007年版,第1595页。由此可见,收容所内出现了多种传染病病例。

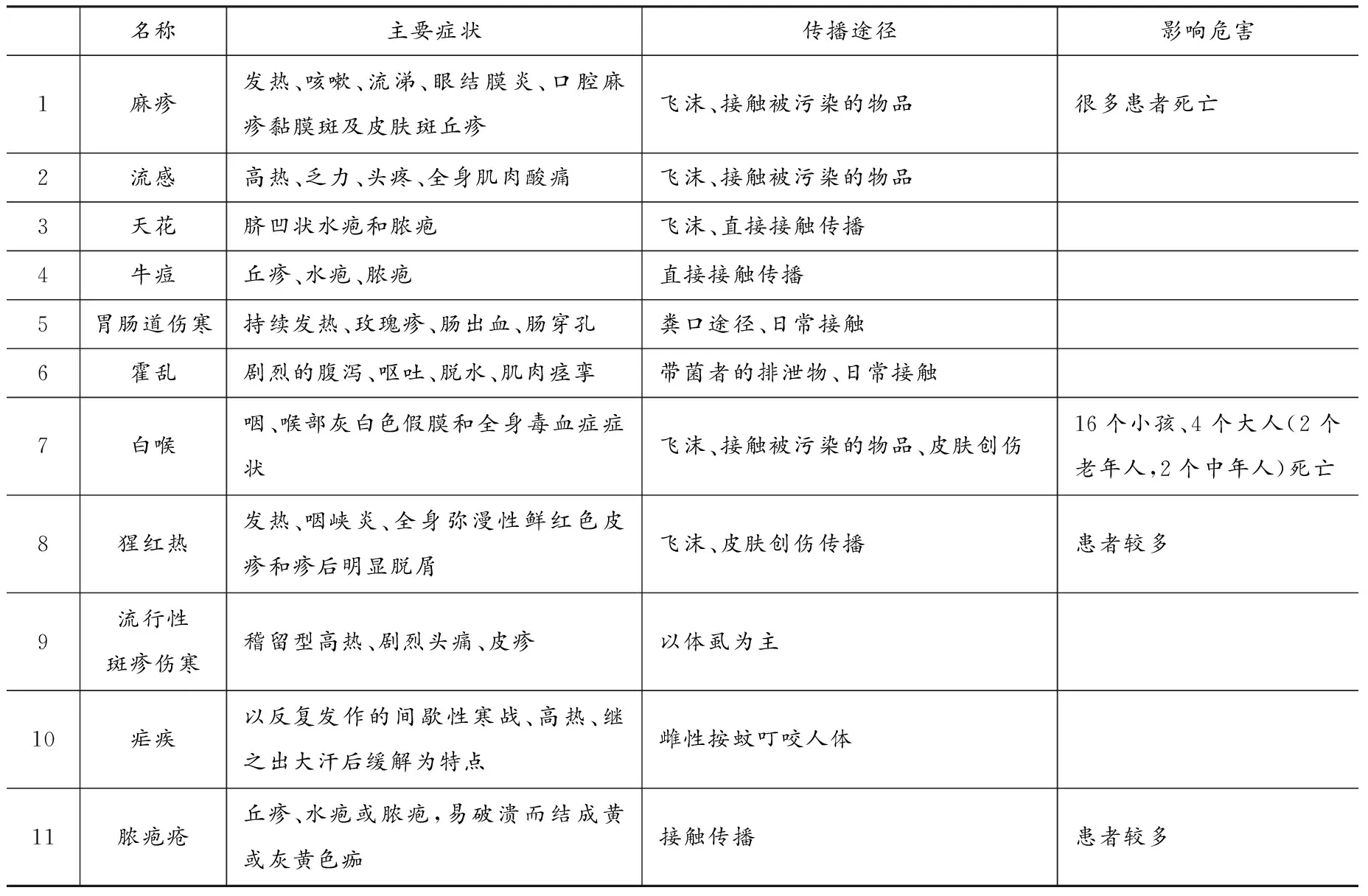

值得注意的是,在江南水泥厂难民收容所中还存在一种感染率较高的皮肤传染病——脓疱疮。难民徐秀珍回忆:“后来,在水泥厂住过的人个个都害疮,手上脚上身上长满了蚕豆大小的脓包,疼得不得了,衣服都结住了,脱不下来。大人小孩都害,又没有药吃。有的人爬不起来,只能躺在床上用手捧东西吃。我妈害疮害瘫了,第二年十月二十一就去世了。我们村就钟义伦一家没有害疮。”(11)《徐秀珍口述》,蒋晓星等编:《幸存者调查口述续编(中)》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第38册,江苏人民出版社、凤凰出版社2007年版,第1222页。难民谢万彬也提及:“回来后,害疮的人多呢,普遍的,身上一片一片的,痒,出黄水。”(12)《谢万彬口述》,蒋晓星等编:《幸存者调查口述续编(中)》,第1230—1231页。难民平德高回忆:“我们就在水泥厂住了一年半。我们住在厂里头北区的工房里,铺稻草,睡地铺。身上虱子多,还害疮,皮肤都烂了。”(13)《平德高口述》,张生、吴凤照、费仲兴编:《幸存者调查口述续编(下)》,第1630页。可见,脓疱疮在江南水泥厂难民收容所内广泛传播,严重危害难民的健康。据相关史料记载,各难民收容所内出现了11种传染病病例,具体如下表所示:

南京沦陷初期难民收容所内传染病统计表

难民收容所内出现传染病主要有以下几方面原因:第一,空气与饮用水污染。日军的大屠杀,导致南京城的街上、池塘里遍布尸体,且未能及时得到处理,随着气温升高,尸体腐烂,臭气熏天。难民葛国华在从金陵女子文理学院回家的路上,“一直用手捂住鼻子,这个城市里已经到处恶臭熏天”。(14)《1937年12月17日》,陈庆港:《最漫长的十四天:南京大屠杀幸存者口述实录与纪实》,江苏文艺出版社2015年版,第133页。同时,尸体腐烂滋生蝇虫,容易造成传染病的传播。除此以外,南京沦陷初期,城市自来水断供,难民需要取井水或池塘水等饮用,但“有的人又太懒,不愿抽水,就在附近一个肮脏的池塘取水,那是用于洗马桶的”(15)《史迈士致家人函》(1938年1月1日),章开沅编译:《美国传教士的日记与书信》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第4册,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第262页。,甚至有的池塘里还躺着尸体,难民直接饮用被污染的水,容易感染以粪口传播为主的胃肠道伤寒、霍乱等传染病。第二,收容所内公共卫生状况堪忧。收容所普遍存在卫生环境差的问题,如华侨俱乐部难民收容所内“房屋很黑暗、肮脏,通风极差。到处堆放着垃圾和废物”。(16)《检查报告》,约翰·拉贝著,本书翻译组译:《拉贝日记》,第348页。贵格会传教团难民收容所内,“住着千把号难民,环境很差,没有自来水,没有厕所,到处都是污水和粪便”。(17)《朱惟平:日军一棍子把我打昏在地上》,李晓方:《130位南京大屠杀幸存者实录》,浙江人民出版社2017年版,第268页。下关宝塔桥收容所内,“老百姓有的为了藏身,在厕所附近挖了地洞,白天老人、妇女、孩子都躲在地洞里……有的孩子体质弱,因为在地洞里的时间过长、空气太差,最后死在地洞里”。(18)《徐瑞口述》,张生、吴凤照、费仲兴编:《幸存者调查口述续编(下)》,第1527页。这样的生活环境,易滋生和传播传染病。加之,一些难民卫生习惯差,程瑞芳在1937年12月24日的日记中记载:“这六栋房子他们住了,以后修理总得七八千,墙都要修,他们的鼻涕都满了,虱子也有。”(19)程瑞芳:《程瑞芳日记》,第77页。由于收容所内缺乏足够的卫生设施,难民无法洗澡而产生人虱,易引发如流行性斑疹伤寒等传染病。第三,难民生活贫苦导致免疫力低下。大多数难民进入收容所避难时所带粮食很少,而收容所供应的粮食只能维持难民的最低生存标准。难民童学银回忆:“随父母和哥哥姐姐一起躲到了金陵女子大学的难民区。我们家里的东西都被抢光了,在难民区每天只能靠领粥充饥。”(20)《童学银:每天都在战战兢兢中度日》,李晓方:《130位南京大屠杀幸存者实录》,第236页。安全区国际委员会主席拉贝在1938年2月22日致阿利森的信中提及:“依靠我们免费口粮为生的5万难民中,有许多人在两个月内即从12月中旬起,就将米作为赖以生存的唯一食品了。”(21)《致阿利森先生》(1938年2月22日),约翰·拉贝著,本书翻译组译:《拉贝日记》,第695页。难民饮食结构单一,无法补充必要的维生素、蛋白质等营养物质,自身抵抗力下降。安全区国际委员会委员史迈士在1938年1月1日的日记中记载:“昨晚我还不知道在金大和原交通部,许多人都有腹泻症状。……但这是长期吃稀饭的负面效果。许多人实在太穷了,只有以稀饭为食。”(22)《史迈士致家人函》(1938年1月1日),章开沅编译:《美国传教士的日记与书信》,第262页。由于营养不良,难民抵抗力下降,加之脏乱拥挤的居住环境,容易滋生或感染传染病。

传染病最易在人群聚集的环境蔓延,如不及时防控,一旦流行开来,将造成严重的后果。南京沦陷初期,多种传染病病例的接连出现,对收容所内的传染病防控构成了很大的挑战。

二、传染病防控面临的困难

南京沦陷初期,安全区面临传染病暴发的危险。金陵大学教授贝德士提醒周围的人:随着天气转暖,人和动物的尸体到处都是,痢疾和其他疾病暴发的危险更加突出。(23)Notes on the Present Situation (March3,1938), RG10, Box102 Folder867, Yale University Divinity School Library Special Collections.收容所传染病防控面临诸多困难:

第一,对传染病的危害及防控重要性认识不够。收容所管理工作的主体为安全区国际委员会及各专门委员会、收容所管理人员。安全区国际委员会的欧美人士在南京沦陷之初就对传染病暴发心存担忧。拉贝在1938年1月10日致阿利森的信中指出:“如果目前的状况继续下去,尤其是如果饮水不洁,我们就始终面临着暴发传染病的危险。”(24)《尊敬阿利森先生》(1938年1月10日),约翰·拉贝著,本书翻译组译,《拉贝日记》,第391页。魏特琳也提及:“我们害怕万一某种流行病在我们的难民所里或在这个城市流行开来,医院的人手就会严重不足或工作过度紧张。”(25)明妮·魏特琳著,南京师范大学南京大屠杀研究中心译:《魏特琳日记》,第227页。然而,部分收容所管理人员对环境卫生与传染病暴发的关系认识不足。为便于管理,难民收容所根据安全区国际委员会的建议或自发设置所长等管理人员,环境卫生管理是收容所管理的重要组成部分。在安全区国际委员会及其卫生委员会看来,管理好环境卫生是防止传染病暴发的基础。但是,从1938年初安全区国际委员会对难民收容所的专项检查来看,部分收容所管理人员对此不够重视,更谈不上对环境卫生与传染病暴发关系的深刻认识。金陵大学蚕厂难民收容所“十分拥挤,卫生设施很差。看来缺少一个适当的组织”,(26)《检查报告》,约翰·拉贝著,本书翻译组译:《拉贝日记》,第351页。山西路小学难民收容所“很肮脏,我们指示收容所所长,要坚决要求难民无条件遵守卫生规定。我们不认为收容所所长和他的助手们特别能干,也不认为他们对自己的工作感兴趣”(27)《检查报告》,约翰·拉贝著,本书翻译组译:《拉贝日记》,第357页。。另一方面,一些难民对卫生防疫工作不配合。收容所人群聚集,一些难民无视卫生管理规定,“起初,各栋建筑物的服务人员还试图保持清洁,但由于在劝说人们保持清洁的过程中喊破了嗓门以至于失声,各栋建筑物的服务人员最终在绝望中放弃了这种努力”。(28)《魏特琳致瑟斯顿等》(1938年1月6日),张生编:《耶鲁文献(下)》,第838页。接种疫苗过程中也出现了一些难民不配合的现象。程瑞芳在1938年2月26日的日记中记载:“有的地方人不肯种,医生六点钟就去难(拦)着大门,不让人出去。”(29)程瑞芳:《程瑞芳日记》,第110页。收容所管理人员及难民的不重视,给卫生防疫工作的开展造成了一定的困难。

第二,医疗卫生防疫人员和物资短缺。一方面,医疗机构和专业人员不足。从日军轰炸南京,到入城后纵火、抢劫,南京的医疗卫生设施遭到极大破坏,“卫生所房屋、用具及水电设备等全部被毁无存者,计有丰富路分所,四牌楼分所,糖坊巷分所……丰富路药库等十九所;房屋被伪机关占用,内部一切设备全毁者一所,为北平路分所;又有大部分房屋被毁而存在一部分复被伪机关占用,其内部一切设备全毁者,为丰富路卫生事务所一所;又有房屋被焚半数内部设备全毁者,为复成桥分所一所。共二十二所”。(30)《抗战损失调查委员会存敌人对于南京之毁坏及暴行一斑》(1946年2月1日),徐康英等编:《抗战损失调查委员会调查统计(上)》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第16册,江苏人民出版社、凤凰出版社2006年版,第98—99页。南京大部分医疗机构内迁、关闭或被破坏,仅剩鼓楼医院向难民开放并提供较为全面的医疗救助。“在所有的医疗工作中,根本性的问题是医疗人员。”(31)《迫切需要日本当局合作以解决南京救济问题》(1938年2月10日),张生编:《耶鲁文献(下)》,第501页。南京沦陷初期,鼓楼医院只有威尔逊、特里默、海因兹和鲍恩典等少数医务人员留守。特里默在1938年1月25日的日记中记载:“原先我们这里有42名经考试合格的女护士、50名见习护士(女大学生)、4名美国医生、19名中国医生,现在仅有14名经考试合格的中国女护士、1名美国女护士、3名学历较低的中国医生及2名美国医生。”(32)《致克劳德·汤姆森电》(1938年1月25日),约翰·拉贝著,本书翻译组译:《拉贝日记》,第501页。同时,由于医务人员骤减,鼓楼医院原来设置的专门的防疫机构——预防疾病科也不复存在(33)顾碧:《南京大屠杀前后的鼓楼医院研究》,南京师范大学硕士学位论文,2009年。,该科原来主要负责“A公共卫生之注意,B施行免费种痘及白喉伤寒之注射”(34)金陵大学秘书处编:《私立金陵大学一览》,金陵大学秘书处1933年版,第427—428页。。这必然对传染病防控带来不利影响。另一方面,卫生防疫物资短缺。南京沦陷前,城内部分防疫物资便已出现短缺,其中,“破伤风、天花以及白喉疫苗尤其缺乏”。(35)《轰炸导致中央医院关闭》(1937年10月12日),杨夏鸣、张生编:《国际监察局文书·美国报刊报道》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第29册,江苏人民出版社、凤凰出版社2014年版,第361页。南京沦陷后,日军进行大规模抢劫,医院也难逃洗劫。同时,由于日军的封锁,医院无法与外界联络获得医疗物资,加之多种传染病病例出现,防疫物资匮乏的情况加剧。直到1938年1月欧美外交人员回到南京后,安全区国际委员会才与外界取得联系,希望“用英国炮艇运1000磅鱼肝油(大包装)和200磅包扎用药棉到大学医院。请敦促无论如何把1月10日在国际药房预订的20万单位白喉血清也一并送来”。(36)《致上海全国基督教总会伯因顿电报》(1938年1月21日),约翰·拉贝著,本书翻译组译:《拉贝日记》,第474页。但日军屡次阻拦医务人员和物资进城,并提出无理要求。因此,收容所内防疫物资紧缺的局面未能得到有效改善。

第三,收容所防疫应对准备存在不足。传染病不同于一般疾病,采取及时有效的应对措施是传染病防控的关键,对此收容所的应对存在不足。一方面,在安全区及收容所筹划成立之初,虽设立卫生组,但没有制定传染病防控计划。大多数收容所是在安全区国际委员会的领导下运行的,由于形势紧急,筹备时间仓促,国际委员会前期工作主要是筹措和分配房屋,以及储备基本生活物资等。安全区国际委员会委员米尔士在给妻子的信中记述:“安全区的建立确定下来,我们马上面临一系列的问题,例如制定为难民提供住所的规定、将食物运进安全区、连夜建立一个工作机构,制定筹措资金的计划,等等。……林查理主要负责寻找住房;宋煦伯和克勒格尔负责食物供应;费吴生主管行政事务;作为督察员,施佩林负责说服中国军队撤出安全区,同时协助将安全区的旗帜树立在安全区周围的边界线上。我们必须制作数百面安全区旗帜。”(37)《米尔士致妻子》(1938年3月3日),张生编:《耶鲁文献(下)》,第796页。此外,留在南京的欧美人士还要将很多精力用于同日军、中国守军与南京市民三方的沟通协调上,无暇顾及制定收容所传染病防控的计划。另一方面,防控工作难以做到细致应对。绝大多数收容所管理人员缺乏医学知识,对于传染病及其防控措施认识不足,难以有效开展防疫工作。即使是管理较好的金陵女子文理学院也不例外,魏特琳在致瑟斯顿等的信中提及:“在这些日子的最初几天里,我们还有一些清洁和卫生目标,但后来我们已经完全顾不上。”(38)《魏特琳致瑟斯顿等》(1938年1月6日),张生编:《耶鲁文献(下)》,第838页。从安全区国际委员会对收容所的检查情况来看,收容所内卫生问题不容乐观。安全区国际委员会在后续提出的《一般性建议》中,将解决卫生防疫问题放在首位:“1.应该尽可能同大学医院人员一起采取措施,护理各个难民收容所中的许多病人。2.国际委员会的救护队应定期察看各个难民收容所,负责卫生规定的严格执行。”(39)《一般性建议》,约翰·拉贝著,本书翻译组译:《拉贝日记》,第368页。但由于主客观条件的限制,这些举措在收容所难以完全落实。

传染病病例的出现给收容所的管理带来严峻考验。由于医疗防疫资源短缺,以及收容所管理人员能力的不足,使得防疫压力增大,甚至有失控的危险。

三、传染病防控工作的开展

尽管困难重重,但在留在南京的外籍人士的推动下,以及收容所管理人员的努力下,收容所传染病防控工作得以推进,其主要举措如下:

第一,争取日方对防疫工作的支持。南京沦陷初期,日军对暴发传染病危险较为漠视。在宁欧美人士通过书信等方式向其陈述传染病的危险,希望日军认识到开展传染病防控的必要性:“还有约1000具尸体躺在城里各处没有埋葬。……谁对这种(潜在的瘟疫或类似的疾病)危险视而不见,他肯定是瞎子;而谁要是轻率地引发这种危险,那他就是罪犯。”(40)约翰·拉贝著,本书翻译组译:《拉贝日记》,第369—370页。欧美人士的不断呼吁,对日军态度的松动起到了一定作用。《南京安全区国际委员会关于形势的内部报告》记载:“最近几周来,这种限制已有所放松。……他们允许我们将100吨蚕豆从上海船运到这里来;我们现在得到了给一位美国医生的入城许可证,这位医生以前就是鼓楼医院的工作人员,现在又回到南京。”(41)《南京安全区国际委员会关于形势的内部报告》(1938年2月14日),约翰·拉贝著,本书翻译组译:《拉贝日记》,第652—653页。尽管日军对安全区国际委员会的存在抱有敌意,但考虑到传染病暴发会波及日军,其对防疫工作给予一定的支持。《南京班第二次报告》记载:“难民的医疗,主要还是国际委员会管理下的医院进行,但这并非说我们可以处于旁观地位,特别对于恶疫的流行,非常令人担心。故计划在藤田部队和天谷支队军医部以及兵站医院的援助下开展大规模的防疫和医疗。”(42)《南京班第二次报告(2月状况)》,中央档案馆、中国第二历史档案馆、吉林省社会科学院合编:《日本帝国主义侵华档案资料选编南京大屠杀》,中华书局1995年版,第341页。

第二,加强对难民收容所卫生环境的检查与管理。1938年初,安全区国际委员会派检查委员会到各收容所检查,对收容所的管理工作进行评价,尤其是针对卫生管理,提出了诸多改进建议。检查委员会认为,陆军学校难民收容所“收容所中的一般情况是令人满意的,并且承认收容所领导为维持秩序所作出的努力。只是卫生设施还需大力改进,因此,强烈要求尽快采取严厉措施,革除这种弊端,使难民目前尚可的健康状况得以维持下去”。(43)《检查报告》,约翰·拉贝著,本书翻译组译:《拉贝日记》,第333页。兵库署(军械库)难民收容所“卫生状况不得不被看作是很糟糕的。现有的空间住这么多的人太拥挤了。因此必须立即公布和实施严格的卫生措施”。(44)《检查报告》,约翰·拉贝著,本书翻译组译:《拉贝日记》,第336页。在安全区国际委员会的检查和督促下,收容所管理者对卫生防疫工作的重视程度有所提升,一些收容所在难民中招募清理卫生的志愿者,有的还设置了卫生组。魏特琳在《作为难民营的金陵女子文理学院》中记载:“我们的难民营是南京国际救济委员会(NIRC)选中的可继续存在的四个难民营之一。根据委员会的建议,我们成立了四个组即:商务、监督、教育和卫生。……在卫生组,我们还有3个注射疫苗的诊所。”(45)华群:《作为难民营的金陵女子文理学院》(1938年1月14日—3月31日),章开沅编译:《美国传教士的日记与书信》,第328—329页。针对卫生习惯差的难民,检查委员会建议“收容所所长组建一支卫生队,督促或在必要时强制难民注意清洁”。(46)《检查报告》,约翰·拉贝著,本书翻译组译:《拉贝日记》,第338页。为了改善环境卫生,除了民间慈善团体着手掩埋尸体工作,收容所内也成立清扫队伍。警察总监施佩林负责指挥清扫所有的收容所,为此他组织了“清扫垃圾队”。(47)沙尔芬贝格:《1938年3月4日的南京现状》,陈谦平、张连红、戴袁支编:《德国使领馆文书》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第30册,江苏人民出版社、凤凰出版社2007年版,第153页。江南水泥厂收容所内颜景和与京特博士、沈齐华等一起从事尸体掩埋工作。据《颜景和关于在栖霞山一带收埋尸体的信函节录》记载:“栖霞一战后,死人不少,尸身无人过问,职与昆、沈二君组织红十字会,领导农民干埋葬工作。”(48)《颜景和关于在栖霞山一带收埋尸体的信函节录》(1938年三四月间),孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第216—217页。

第三,多方努力缓解卫生防疫人员和物资紧张局面。安全区国际委员会与收容所管理人员为缓解防疫资源短缺的情况,一方面全力搜寻收容所以及南京城内的资源,另一方面争取城外的援助。南京沦陷初期,日军实施严密封锁,收容所无法向外界寻求支援。收容所内一批中国军医及粗识医术的难民勇敢地站出来,在中外管理人员的组织下,前往鼓楼医院服务或在收容所内自发建立临时诊所,如“徐先青率该院护士等进鼓楼医院内的难民医院服务”。(49)蒋公穀:《陷京三月记》,南京出版社2006年版,第14页。执业医师吴良元在汉口路小学难民收容所担任临时医师,他记述:“此次事变,避入难民区汉口路六十一号,继续执行业务,并兼汉口路小学难民所义务医师。”(50)《为复归营业申请登记事吴良元呈文》(1938年2月28日),张生等编:《英美文书·安全区文书·自治委员会文书》,第578页。金陵女子文理学院难民收容所卫生组组长程瑞芳早年毕业于武昌护士学校,具有一定的医学知识,在发现白喉病例后,她果断将患者隔离在洗衣房内,避免了传染病的进一步传播,她在1938年1月11日的日记中记载:“所幸别的房间没有,只有这姐弟两个。”(51)程瑞芳:《程瑞芳日记》,第90页。在江南水泥厂难民收容所,“京特博士和辛德贝格先生在水泥厂内开设了一家小医院和配药所。由鼓楼医院提供药品、绑带等物品。……外国人和三名中国中医正在协商。这三人同意在难民营开展工作。”(52)《栖霞山之行报告》(1938年2月16—17日),张生编:《耶鲁文献(下)》,第514页。他们为难民提供简单的医疗救助,也为后续疫苗接种等传染病防控工作提供帮助。另一方面,多方搜集卫生防疫物资。随着天气转暖,收容所管理者意识到人员聚居产生的大量粪便若得不到有效处理将容易导致传染病暴发。魏特琳在1938年2月19日的日记中记载:“即使去抢,我们也要弄些石灰来,否则天气转暖后,可能会发生传染病。”(53)明妮·魏特琳著,南京师范大学南京大屠杀研究中心译:《魏特琳日记》,第215页。经过努力,3月16日“终于弄到了石灰,撒在不清洁的地方消毒”。(54)明妮·魏特琳著,南京师范大学南京大屠杀研究中心译:《魏特琳日记》,第233页。慈善团体是人道主义救援的重要力量,安全区国际委员会与世界红卍字会南京分会、中国红十字会南京分会等组织进行尸体掩埋工作,清理卫生,防止传染病的暴发。此外,还与红十字会合作在安全区内增设了3处诊所,提供医疗救治服务,并配合疫苗接种工作。史迈士在致贝克的信中记载:“在红十字会的帮助下,医院又成立了三个外出诊所。医院工作人员也展开了一场预防战,接种了10265支天花疫苗和1.2万支预防伤寒和霍乱的疫苗。”(55)《史迈士致贝克》(1938年7月20日),张生编:《耶鲁文献(下)》,第576页。在发动收容所内中国军医和略懂医术的难民积极自救的同时,积极向外界寻求支援。一方面,寻求外地医务人员前来支援。《南京安全区委员会1938年2月18日理事会会议纪要》记载:“决定请求大学医院在布雷迪大夫先生抵达这里后先为我们工作一段时期,以便在难民收容所里进行防疫注射工作,同时在收容所里设立医疗站。”(56)《南京安全区国际委员会1938年2月18日理事会会议纪要》,约翰·拉贝著,本书翻译组译:《拉贝日记》,第678页。无锡圣安德鲁医院的李克乐医生也来到南京投入传染病防控工作,他“给我们的难民注射伤寒、霍乱和天花疫苗,李医生在鼓楼医院中帮忙好几个星期,直到他能返回无锡”。(57)《福斯特夫妇照片集:1937—1938》,张生编:《耶鲁文献(下)》,第942页。另一方面,寻求外界卫生防疫物资支援。面对已经出现的传染病,安全区国际委员会多次向外界寻求白喉抗毒血清素等药品援助,希望“尽快向医院寄发10加仑维生素B药水(我们强调的是维生素B!),另加60毫升白喉抗毒血清素——这两种药请优先供给卫生署”。(58)《致菲奇先生》(1938年2月6日),约翰·拉贝著,本书翻译组译:《拉贝日记》,第589页。除了药品,国际委员会还多次请求上海有关组织支援蚕豆、面粉、牛奶等物资,以改善难民的膳食结构,提高难民的自身抵抗力。为给难民补充蛋白质与维生素,他们“遂设法供给蚕豆,俾将必须的食物成分,增入米粥中,盖米粥为最贫苦之人之唯一粮食也。本会煞费苦心,经数星期之交涉,卒由上海方面运到蚕豆87吨,分成1077袋、每袋重161.55磅以之分发各难民”。(59)Report of the Nanking International Relief Committee, November 1937 to April 30, 1939, p.14, RG 10, Box102 Folder 868, Yale Divinity School Library.对新生儿与小孩这类特殊群体,鱼肝油与奶粉等是稀缺品,他们积极向外争取支援。程瑞芳在1938年2月2日的日记中记载:“现在上海(送)来了许多鱼肝油,给难民小孩吃的,也有奶粉,为婴儿吃的。”(60)程瑞芳:《程瑞芳日记》,第99页。这些营养品由各收容所管理人员进行分发,“营养不良的孩子每天都可得到这种额外的食品”。(61)华群:《作为难民营的金陵女子文理学院》(1938年1月14日—3月31日),章开沅编译:《美国传教士的日记与书信》,第329页。在多方努力下,收容所内卫生防疫物资短缺的现象得以缓解。

第四,开展疫苗接种工作。接种疫苗是传染病防控的重要措施。经过努力,1939年2月21日下午柏睿德(62)即布雷迪。医生得以返回南京,并投入传染病防控工作。马吉在影片《南京暴行纪实》中记录了柏睿德为难民接种疫苗的画面:“难民排队等候种痘。金陵大学医院的柏睿德博士为校园中近2000人种了痘。”(63)《马吉关于影片〈南京暴行纪实〉的引言和解说词》,章开沅等编:《美国传教士的日记与书信》,第196页。李克乐医生也带领医务人员进入收容所为难民接种疫苗,魏特琳在1938年4月26日的日记中记载:“早上,李医生和几位助手、护士来接种霍乱和伤寒疫苗,这些疫苗要接种两次,这是第一次。8时30分~10时30分,有363人接受了疫苗接种。”(64)明妮·魏特琳著,南京师范大学南京大屠杀研究中心译:《魏特琳日记》,第269页。针对不配合接种的难民,收容所管理人员进行劝说,程瑞芳在1938年2月26日的日记中记载:“因为中国人只知小孩种牛痘,大人那(哪)有种的。因这一班人没有受教育的,我们这边的人先讲给他们听。”(65)程瑞芳:《程瑞芳日记》,第110页。日军为进行“宣抚”工作,在各区设置医疗所,并通过军方提供相应药物,据《南京班第二次报告》记载:“2月27、28两日,各区设置了医疗所,3月上旬开始业务。医药异常缺乏,作为应急措施,眼前暂从军队借用所用医药。”(66)《南京班第二次报告(2月状况)》,中央档案馆、中国第二历史档案馆、吉林省社会科学院合编:《日本帝国主义侵华档案资料选编南京大屠杀》,第341页。据统计,“1938年开展了春季防疫运动,为16265难民接种牛痘疫苗,为1.2万多人打了伤寒霍乱预防针”。(67)Report of the Nanking International Relief Committee, November 1937 to April 30, 1939, p.30, RG 10, Box 102 Folder 868, Yale Divinity School Library.

最终,在各方的努力下,收容所内传染病得以控制,终未形成“大疫”。

四、结语

南京沦陷后,医疗和卫生防疫任务空前繁重。史迈士在《迫切需要日本当局合作以解决南京救济问题》中指出:“从设置安全区以来,医疗和卫生工作就成为我们最大的薄弱环节。”(68)《迫切需要日本当局合作以解决南京救济问题》(1938年2月10日),张生编:《耶鲁文献(下)》,第501页。传染病的防控,既需要临床医学的应对,也需要在公共卫生层面进行管控。南京沦陷初期,难民收容所内传染病防控虽面临种种困难,但从结果来看,“难民中一般的死亡率虽高(儿童尤甚),然尚无严重病症之流行。脚气病、痧子、猩红热之患者固多,然就当时局面而论,死亡者尚少也”。(69)《南京国际救济委员会报告书》(1937年11月至1939年4月),张生等编:《英美文书·安全区文书·自治委员会文书》,第406页。这主要源于两点原因:一是在宁欧美人士对传染病的危害与应对有清醒的认知和高度的重视;二是难民收容所的有序组织管理,以及其他慈善团体的配合。在欧美人士及一大批中方管理者及难民的共同努力下,南京在沦陷初期未形成“大疫”。

对欧美人士设立安全区庇护难民,日军的不满是贯穿始终的。因此,面对传染病暴发的危险,虽然欧美人士一再呼吁日军的支持,且日军军医从专业角度也建议开展防疫工作,但日军高层起初对此并不重视。上海派遣军参谋长饭沼守在1937年12月21日的日记中记载:“军医部长来此,他说在南京征缴了大量的卫生材料。另外,他建议说,让我军队为当地人进行诊疗,这是为了部队防疫,并不带有宣传和安抚之意。好像完全本末倒置了,因此要求他用剩余的力量做这事。”(70)《饭沼守日记》,王卫星编:《日军官兵日记》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第8册,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第212页。在日军扶植的伪政权建立后,日军当局对此问题才给予关注,但这并不是出于关心难民,而是出于“宣抚”的需要,避免“依赖欧美的歪风深入到难民心里”(71)《南京班第二次报告(2月份情况)》,王卫星、雷国山编:《日军军方文件》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第11册,江苏人民出版社、凤凰出版社2006年版,第343页。;同时,南京若暴发传染病,对日军也会构成危险,有限支持欧美人士领导的传染病防控,也是“为了部队防疫”。

——聚焦各国难民儿童生存实录

- 日本侵华南京大屠杀研究的其它文章

- 抗战时期晋绥边区的“二流子”改造运动*

- “满铁”经营“青年义勇队”训练所始末探析*