基于Maxent模型的深圳湾鸟类热点生境判别及修复研究

李 晖 刘 彦 黄伊琳 汪俊志 高 伟

生物多样性是生物圈持续进化的结果,不仅是生态系统服务的自然基底,也是人类社会赖以生存的保障[1]。随着现代城市建设的发展与人口数量的增长,全球生物多样性遭受了前所未有的破坏[2]。然而,城市也是人类与生物群落并存的区域,蕴藏着生物多样性保护的巨大潜力[3]。对城市区域的生物空间分布格局进行模拟,识别生物热点生境,可据此划定生物多样性重点保护区域,为相关物种的生境修复提供科学依据。

鸟类分布的范围较广,对环境的敏感性高,因此常作为生物多样性的重要指示类群[4]。学界对鸟类多样性的研究从鸟类群落的组成与结构调查开始,进一步扩展到鸟类多样性与生境的关系,以及人类活动对鸟类多样性的影响等[5-7]。在鸟类生境的研究中,学者对生境的判别与选择、生境质量的评价与生境修复策略等方向进行了多维度的探讨,且生境修复策略的提出通常建立在生境判别与评价的研究基础上[8-11]。

在研究方法上,物种分布模型中的最大熵模型(Maximum Entropy Model,Maxent)以生态位模型为理论基础,通过确定物种和环境之间的稳定关系估计物种的分布[12]。该模型仅需要物种“出现点”数据,从而规避了物种“非出现点”数据难以获取的问题,同时能输出高精度的模拟结果,因此成为物种分布研究的有效工具[13-14],被广泛应用于入侵物种的分布预测[15]、珍稀濒危物种的生境评价[16]、气候变化对物种分布的影响[17]、物种保护空缺[18]等研究中。

深圳湾位于东亚-澳大利亚候鸟迁飞区(EAAF)的中点上,沿岸的深圳福田红树林自然保护区与香港米浦国际重要湿地为高密度城市群中不可多得的鸟类栖息地。但仅一水之隔,为何鸟类在上述2个保护区域的分布种群及数量存在较大差异?针对深圳湾区域的鸟类研究中,早期学者多对不同时间序列下物种组成、生态类群和数量动态等基础数据进行分析[19-21],近年来鸟类生态健康评价与承载力评估等量化方法也得到了部分学者的应用[22-23]。但在鸟类空间分布格局方面的研究仍存在较大的空白,而运用物种分布模型方法能够弥补上述研究的不足,对深圳湾的生态环境优化具有关键意义。

1 研究区概况

深圳湾(后海湾) 位于香港特别行政区和深圳特区之间,地理坐标范围为东经113°51′~114°20′、北纬22°20′~22°39′,包括深圳湾内的海域,以及深圳市的南山区、福田区、罗湖区和香港特别行政区的屯门区、元朗区、北区6个行政区的陆地区域,总面积785.74km2(图1)。研究区中心分布着深圳福田红树林国家级自然保护区和香港米浦国际重要湿地,为高密度城市与湿地协同共生的典范,是粤港澳大湾区蓝绿生态网络上的重要节点。每年为数以万计的候鸟提供了停歇地和越冬地,对国际生物多样性的保护具有较高的战略价值。

图1 研究区与鸟类分布记录

2 研究方法与数据

2.1 数据来源与处理

2.1.1 鸟类分布数据

本研究所选取的鸟类种类来自《福田红树林生态公园生态价值报告(2021)》及文献整理[24],共确定了32种珍稀濒危鸟类作为研究对象。鸟类分布数据则通过网络爬虫的方式获取,主要来源于:1)全球生物多样性信息网络(https://www.gbif.org/);2)中国观鸟记录中心网站(http://www.birdreport.cn/);3)美国e-Bird网站(https://ebird.org/)。按物种名与研究范围进行检索,得到明确地理坐标的31 858条记录,观测时间为2000—2020年。

用于物种分布模型的鸟类共有11目17科32种,均为列入《国家重点保护野生动物名录》的物种。其中,国家Ⅰ级保护野生动物10种,列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》的14种。根据鸟类生态习性与行为偏好的不同,可按生态类群分为鸣禽、涉禽、游禽、攀禽、陆禽和猛禽,所选鸟类中猛禽与涉禽占比最多,无陆禽。为确保模型精度并减少空间偏差,在同一个30m×30m的网格中对同生态类群的鸟类仅保留1个分布点位,最终得到2 256个分布点数据。

2.1.2 环境因子数据

基于前人的研究结果[25-26],并结合深圳湾的环境特征与鸟类的栖息地特点,最终通过贡献值与相关性筛选出年平均气温、高程、土地覆被类型和干扰距离等12个影响鸟类分布的环境因子用于构建模型[27](表1)。

2.2 研究方法

2.2.1 Maxent模型

最大熵模型通过计算系统具有最大熵时的状态来模拟物种的分布。其计算公式为:

2.2.2 景观格局指数

基于场地特征选取相应的景观格局指数可分别反映单个要素的结构特征及研究区的整体特征[29],从而较为全面地分析景观格局。采用Fragstats软件,在景观维度上计算研究区的斑块数(NP)、斑块密度(PD)、最大斑块指数(LPI)、平均斑块面积(AREA_MN)、斑块分维度(FRAC)、斑块连通度指数(CONNECT)、景观形状指数(LSI)、香农多样性指数(SHDI),以此分析研究区的景观结构组成与空间配置特征。

2.2.3 地理探测器

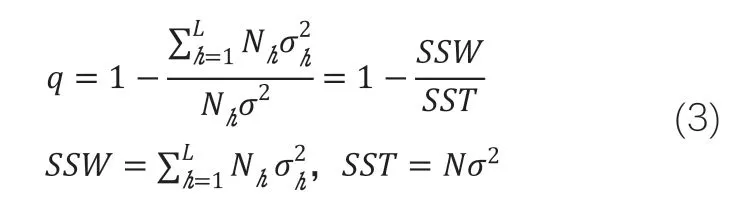

地理空间探测器是揭示空间分异性及因子间关系的统计学方法,能有效分析因变量Y的空间分异性,解释若干自变量X与因变量的关系,并以q值进行量化表征[30]。运用因子分异探测模块探测生境质量变化的空间分异性,明确景观格局指数对于生境适宜性的影响力。其计算公式为:

式中,q的取值范围为[0,1];Nh和N分别为层h和全区的单元数;和σ2分别为层h和全区的Y值的方差;SSW和SST分别为层内方差之和及全区总方差。

2.2.4 模型整合与分析

根据Maxent模型模拟结果,通过ArcGIS的自然间断点法分别对不同生态类群鸟类的结果进行重分类,依据鸟类生境适宜性由高到低划分为热点生境、次热点生境、中等生境、次冷点生境和冷点生境5个等级。对不同生态类群鸟类的结果进行叠加,得到2000与2020年的深圳湾珍稀濒危鸟类生境空间格局,并将热点生境与现有自然保护区范围进行比对,识别保护区以外的保护空缺。进一步对2个时段的生境结果进行计算,得到2000—2020年深圳湾鸟类生境变化图,以此耦合分析景观格局演变与鸟类分布格局变化的关系。

3 结果与分析

3.1 环境因子分析

预测结果显示,5种生态类群鸟类平均AUC值为0.882±0.045,表明模型预测结果精度较高。从全部鸟类来看,对模型预测贡献度最高的因子为水源距离(0.29±0.13),其次为高程(0.17±0.04)和年降水量(0.13±0.03)。从不同生态类群来看,各类环境因子对不同类型鸟类的影响程度呈现出一定的差异性。其中,鸣禽受水源距离的影响程度较小,但对人口密度与坡度较为敏感;猛禽与攀禽对环境的需求较为接近,不同的是水源距离与高程对攀禽的影响最大,而猛禽则受年降水量的限制较大;对于涉禽来说,水源距离、年降水量和年相对湿度是其最大的环境影响因素;游禽相对其他鸟类而言,受到土地覆被类型的限制较大(图2)。

图2 全部鸟类(2-1)和各生态类群鸟类(2-2)环境因子贡献度(缩写名详见表1)

从环境因子对鸟类分布预测的具体响应来看,除鸣禽以外,水源距离对其他类群鸟类的影响均较高,且与鸟类生境分布呈强负相关的关系。距离水源越近,鸟类的生境适宜性就越高(图3-1)。对攀禽来说,高程在9m以下时满足热点生境需求,且随着高程的增加,生境适宜性不断降低(图3-2)。对鸣禽而言,人口密度在1 113人/km2以下和坡度在2°以下时,满足热点生境需求(图3-3、3-4)。对猛禽而言,年降水量在1 743~1 749mm时满足热点生境需求,并随降水量增加,生境适宜性呈梯度下降(图3-5)。对涉禽来说,年降水量在1 742.0~1 749.6mm和相对湿度在81.07~81.11rh时满足热点生境需求(图3-6、3-7)。游禽的热点生境则分布于湖泊、基塘、河流、滩涂与红树林等湿地类型中(图3-8)。

图3 环境因子对鸟类分布的响应曲线

3.2 鸟类生境空间分布格局分析

3.2.1 不同类群鸟类生境空间分布格局

根据ArcGIS的分级结果,鸟类的热点生境均集中于香港米浦湿地的基塘中,逐渐向沿海的红树林、滩涂与内陆的河流、山林地扩散。按照鸟类生态类群划分,游禽的热点生境范围最小,鸣禽的热点生境范围最大;游禽集中分布于基塘区域,涉禽则分布在深圳福田红树林保护区与香港米浦国际重要湿地的自然湿地组团中,而鸣禽、猛禽、攀禽的分布区则多数蔓延到了香港区域的山林地中,少数分布于深圳南山区的西丽水库周边地块。2000—2020年,除鸣禽以外,其他类群鸟类的热点生境都呈减少趋势;其中猛禽与游禽的生境退化情况最为严重,热点生境减少了28%(猛禽16.0km2、游禽2.5km2);而鸣禽的生境改善区较其退化区大,主要体现在西丽水库东西两侧林地与深圳湾公园的城市绿地中。从退化生境的分布格局来看,猛禽与鸣禽的生境退化区与深圳河流域高度重合,攀禽与涉禽的生境退化区集中在沿海滩涂与入海口区域,而游禽的生境退化区主要集中在香港的基塘周边及深圳人才公园内湖(图4)。

图4 猛禽(4-1)、鸣禽(4-2)、攀禽(4-3)、涉禽(4-4)、游禽(4-5)生境空间分布格局

3.2.2 全部鸟类生境空间分布格局

以2020年的结果为例,鸟类的热点生境主要分布于香港米浦湿地的基塘与红树林中,少量分布在深圳福田红树林与深圳河流域,以及米埔湿地外围的基塘与锦田河东南方向的流域中,次热点生境则分布在热点区域的外延(图5)。从行政区划上来看,深圳片区以鸟类的冷点与次冷点生境为主,部分中等生境分布在深圳湾公园等城市绿地区域,少量热点生境分布在保护区的滨海红树林区域。而香港片区则从热点生境到次冷点生境均有分布,米浦湿地与热点生境存在大量重合区域,其中被划入自然保护区的部分地块与热点生境基本完全重合,少部分中等生境与次冷点生境分布在滨海滩涂上,鲜有冷点生境区域。去除重叠区域后,研究区内的鸟类生境仍存在2km2的保护空缺。

2020年深圳湾鸟类热点生境面积比2000年减少了7%(1.5km2),生境退化区占总研究区的15%(124.7km2)。深圳湾沿海滩涂、香港山贝河与屯门河流域的生境退化情况较为严重,此外还有深圳南山公园、深圳河流域与香港船湾郊野公园存在轻微的生境退化现象。生境改善的区域则主要集中于西丽水库及周边林地中(图5)。

图5 全部鸟类生境空间分布格局

3.3 景观格局与鸟类生境耦合分析

从土地覆被类型的变化来看,2000—2020年建设用地扩张了45km2,主要转入来源为海域、草地与林地。河流、湖泊及基塘面积呈轻微下降趋势,主要转出方向为建设用地与林地。部分海域转出为滩涂,而红树林的面积有少量增加,分布在原有的滩涂区域。

基于2000—2020年鸟类生境的计算结果显示,基塘在热点生境中土地覆被类型的占比始终最大,其次是红树林;湖泊与滩涂的占比基本上维持稳定,而林地与草地的占比升高,建设用地与河流的比例下降(图6)。

图6 鸟类生境中土地覆被类型占比

从景观格局指数的变化来看,2000—2020年研究区NP、PD与AREA_MN 3类指数上升明显,LSI、SHDI、LPI与FRAC 4项指数类型则略有上升,而CONNECT下降幅度较大(图7-1),说明景观趋向于破碎化,景观连通性进一步降低。通过地理探测器进行单因子分异性探测,结果表明,AREA_MN、SHDI、LSI、CONNECT、LPI、PD、NP 7项景观格局指数皮尔森相关系数小于0.01,与2000—2020年的鸟类生境变化呈现极显著相关,而FRAC的相关系数大于0.05,未通过相关性检验,说明斑块的周长、面积比值与鸟类生境变化关联性不大。从q值结果分析,NP、PD、LSI与SHDI对于鸟类生境变化的解释力较强(图7-2),说明景观斑块的数量、密度、形状、斑块用地类型与鸟类生境变化密切相关,鸟类热点生境面积随着上述景观指数的增加而降低,即景观破碎化进一步导致了鸟类的生境质量降低。

图7 2000—2020年景观格局指数变化(7-1)及其对鸟类生境影响程度(7-2)

4 讨论

4.1 环境因子对不同生态类群鸟类呈现差异化影响

研究表明,各环境因子对不同生态类群鸟类呈现出一定的差异化影响,水源距离等环境因子对深圳湾的鸟类生境分布贡献突出,这与其作为典型滨海湾区的鸟类生境特色相契合。栖息在此的水鸟种群较为丰富,且其他在地鸟类也对水源有较强的依赖性,同时,高程对鸟类分布的限制体现了鸟类迁飞受到海拔阻隔的影响。而环境因子的差异化影响则为不同类群的鸟类保护策略提供了有效参考。因此,应重视滨海湾区水环境的保护与修复,防止湿地水量供给不足与水质退化,强化水土保持措施以提升不同类群鸟类的生态承载力。

4.2 鸟类生境的空间分布机制及韧性保护网络构建

深圳湾的生境空间分布结果反映了在地鸟类对生境的基本需求,对比鸟类热点生境与自然保护区的范围可见,仍存在2km2的保护空缺,主要分布于香港米浦国际重要湿地外围的基塘与锦田河东南方向的流域中。研究结果可指导建立分级与分类的深圳湾鸟类保护体系,形成以深圳福田红树林自然保护区、福田红树林生态公园和香港米浦国际重要湿地及新增热点生境为自然保护地核心区,城市建设用地为中心修复区,高山林地为重点保育区的多层级鸟类保护圈,连通次热点、中等鸟类生境,形成完整的鸟类保护韧性网络,为不同类群的鸟类提供更好的生存环境。

4.3 生境退化区分布与修复策略

不同类群鸟类的生境退化区分布各异,应对生境亟须修复的类群设计针对性的保护策略。例如,针对鸣禽需要远离人为干扰的特征,应在城市边缘区或者相对独立的区域营造成片林地。这一策略在以下案例中得到印证,2008年深圳市为消除开山采石对西丽水库及周边环境造成的负面影响,进行了以水土保持为主的生态修复改造[31],鸟类生境因此得到较好的改善,水库周边的山林地成为部分鸣禽的热点分布空间。香港米浦湿地则通过扩大可控水位的基塘面积,并在较大基塘中增设绿色浮岛及浅滩等生态修复方法[32],成为游禽及部分涉禽的热点生境。

4.4 鸟类生境变化与景观格局演变

基塘与滩涂地是鸟类重要的觅食场所,沿海红树林与河岸边的林地为其提供了隐蔽的栖息空间。但近20年深圳湾沿岸经过多期的填海造陆,破坏了原始的滨海岸线[33],近45km2的海域、草地与林地转出为城市建设用地,自然生态斑块日趋破碎化,连通性显著降低。结合地理探测器的结果可知,城市建设用地的数量、布局与深圳湾鸟类空间分布格局变化息息相关,使深圳湾鸟类热点生境不断减少,生境质量不断降低,给鸟类的生存与繁衍带来巨大的负面影响。

5 结论

研究基于12个环境因子数据及32种国家重点保护鸟类的分布点位,利用Maxent模型对深圳湾2000与2020年的鸟类热点生境进行判别,分析鸟类生境的变化及其与景观格局演变的关系。首次揭示了深圳湾鸣禽、涉禽、游禽、攀禽和猛禽等不同类群鸟类生境空间分布格局及时序变化特征,明确了不同鸟类的影响因素与分布机制。

1)各类环境因子对不同类群的鸟类影响程度各不相同。其中,对深圳湾除鸣禽外的鸟类分布影响最大的环境因子为水源距离、高程和降水量,距离水源越近,鸟类的生境适宜性越高;鸣禽对人口密度与坡度较为敏感;涉禽与游禽的生境则分别受到相对湿度和土地覆被类型的限制;水源距离与高程对攀禽的影响最大;而猛禽则受年降水量的限制较大;游禽主要受到土地覆被类型的影响。2)目前深圳湾的鸟类热点生境占总研究区的3%(22km2),主要集中在沿海的红树林与基塘湿地中,呈现从自然保护区向城市内陆逐渐减少的趋势;游禽的热点生境范围最小,鸣禽的热点生境范围最大。游禽热点生境集中分布于基塘区域,从2000年的深圳、香港浅水区域逐步南移回缩到了香港米埔湿地,面积减少了2.5km2;涉禽则分布在自然湿地组团中,围绕滩涂地、红树林密集区域分布,但热点生境的面积在20年间不断减少;而鸣禽、猛禽、攀禽的分布区则多数蔓延到了香港区域的山林地中,少数分布于深圳南山区的西丽水库周边地块,猛禽的热点生境减少了16km2,但鸣禽的热点生境因西丽水库周边林地的生态修复工作而得到明显增加。保护空缺地块主要分布于香港米浦国际重要湿地外围的基塘与锦田河的东南向流域中,可据此确定不同类群鸟类的重点保护范围,针对性指导鸟类的生境优化规划与设计。3)20年间深圳湾鸟类的热点生境减少了7%,热点生境下降的地区主要集中在深圳湾沿海滩涂、香港山贝河与屯门河流域中,且猛禽与游禽的生境退化最为严重。从不同类群鸟类退化生境的分布格局来看,猛禽与鸣禽的生境退化区位于深圳河流域,攀禽与涉禽集中在沿海滩涂与入海口区域,而游禽则主要集中在香港的基塘周边及深圳人才公园内湖。4)景观斑块的数量、密度、形状、斑块用地类型与鸟类生境变化密切相关,生境质量随着上述景观指数的增加而降低,而斑块的周长和面积比值与鸟类生境变化关联性不大。20年间深圳湾景观破碎化趋势明显,景观连通性进一步降低,剧烈的人类活动对景观格局的改造是导致鸟类生境退化的重要原因。研究结果为深圳湾乃至粤港澳大湾区生物多样性保护及生境修复提供了科学有效的依据。

注:文中图片均由作者绘制。

致谢:感谢华南农业大学潘新园博士对本文提供的鸟类专业指导,以及陈燕明副教授对课题的指导;感谢深圳福田红树林自然保护区石俊慧研究员及深圳红树林基金会包恺琪主任、唐瑾华助理提供的基础资料。