中国山水画理论下的风景园林规划设计教育与教学

——以中国美术学院为例

吴晓淇 王胜男

中国古典园林不仅是中国特定的知识群体——文人的生活载体,更作为中国文化精神的代表而成为世界文化遗产的瑰宝,学习和研析中国园林在今天为众多的东西方学者所热衷。童寯先生说:“往昔中国园主,皆以文人园林为范本。富绅新贵,苦心经营;城市别墅,乡野庄园,竞相附会风雅,重品味而耻奢华。如此‘显然无用’之园,以‘城市山林’之局,为其主人提供摆脱尘嚣俗累之庇所,亦可铺陈园主于文化社会之角色,闲暇阶层之地位。即便一国之君,虽具权势,亦时有意欲从宫廷大内逃逸而出,以求在某处皇家园林别业内,得享片刻犹如乡绅之闲适生活。[1]”从园林教育而言,最初多以园林植物的研究和培育为其主体。20世纪50年代“造园组”的成立,大大促进了园林的研究尤其是公园范式的研究。改革开放后,西方的学术思潮涌入,更有一批莘莘学子远渡重洋,学习先进的西方教育理念,同济大学的刘滨谊先生可谓是先行者,在园林教育之中率先提出了“风景旅游”的理念,组建了第一个风景旅游系。而十余年前,风景园林一级学科的建立,规范了全国风景园林的教育体系,以“农学+建筑学+艺术学”的跨学科的现代风景园林教学体系完善了学科发展。研习中国园林独特的文化价值,是众多中国建筑院校和美术学院建筑及环境设计专业的必修课。学者研析中国传统山水画与风景园林的关联[2-3],探讨中外、不同时代的创作灵感与美学思想,较多关注画园同构的外显及内在联系[4],通过分析经典山水画作中的山水格局[5-6],剖析中国古典园林的布局特色,探寻山水画、山水园的内在统一性[7]。也有学者将视角聚焦在特征山水要素,挖掘其理论和实践价值[8]。古典园林的研习借助于园林考察的专业课程,通过对古典园林优秀案例的实地勘察并借助于测绘的方法,学习中国古典园林的造园方法、营园要素乃至于宅与园的相互关系以及园林建筑的型制、比例和尺度。这种研习的方法是建立在西方建筑学的图学基础之上的,对于真正理解中国园林独有的造园方法,显然有以偏概全之虑,难以真正掌握中国园林的造园精要。通过中国独有的山水画境理论的介入,更能从本质上理解中国园林,并在今后的设计实践中,探求中国特色的风景园林规划设计方法,赓续中国传统文化精神。中国美术学院一直坚持着对传统文化的“守正创新”,风景园林系自1983年创立环境艺术设计教育体系至今日,明确和厘清风景园林学科的教育方法与体系,以中国山水精神的传承为抓手,一直坚持基于中国山水画的风景园林规划设计教学探索,从中国传统山水画与园林的渊源出发,回溯游山水与造园之间的联系,并以景区规划设计课程为建设平台,探索全新的教学方法,借此塑造独有的专业人才培养特色[9]。研究贯穿本、硕、博的各个学习层次,建立在中国山水画理论下的风景园林规划设计教育与教学已形成了自身特色,在专业评估中获评国家一流本科建设专业。

1 画境与园境

众多学者的历史研究考证,中国古典园林由铺陈自然到抽象自然的千年演变历程,是深受中国传统山水画的影响而发生嬗变的。“画园同构”已经成为学界对中国园林的共同认识。山水画成为中国独有的画种,不仅早于西方千年,更关键的是,中国山水画是中国特殊知识群体——士,在特殊的历史际遇中寻求心中理想圣境的“实验路径”。在中国历史大变革的魏晋南北朝,“游山玩水”是中国文人寻觅心中理想的实证方法。山水诗则是在寻山问水之中,由大自然胜境而激发的理想追索。在这种文化环境中,山水画的萌芽亦渐渐崭露。陈师曾先生在《中国绘画史》中总结了中国山水画的生成过程“山水画之肇端,盖由北方胡族侵入中原,汉族渐次南下,四围之境遇,遂使汉人开山水之端,其原因实为老庄哲学之影响。老庄之学崇尚清静,爱好自然,时与南方山水之自然美相接触,自然启发其山水画之思想。然其时,山水画尚未能独立,大抵皆为人物画之背景。由此观之,与西洋画若同其径路”[10]。诗、词、书法是中国山水画的表现基础,是中国文人特有的思想交流方法。中国的文人群体,源自特殊的知识群体——仕,“仕”亦称“士”,是中国古代等级制度国君之下,卿、大夫的最后一级。士最初为卿大夫的家臣,逐渐演化为有知识的文人阶层,至春秋末年(约公元前476年),就成为统治阶级知识分子的通称。著名的文化史学者余英时引用近代文化史大家顾颉刚的观点认为:士源于最初的武士,经春秋战国,逐渐成为国家中知识分子的群体。孔子说:“仕”贵有六艺:琴、棋、书、画、射、御。余英时认为“如果从孔子算起,中国‘士’的传统至少已延续了2 500余年,而且流风余韵至今未绝。这是世界文化史上独一无二的现象。今天西方人常常称知识分子为‘社会的良心’,认为他们是人类的基本价值(如理性、自由、公平等)的维护者。知识分子一方面根据这些基本价值来批判社会上一切不合理的现象,另一方面则努力推动这些价值的充分实现”[11]。春秋时,“士”的发展达到高峰,“诸子百家,各据一说”。至秦统一六国时,儒、道、法、墨,渐成为百家之代表,而秦发生的法家李斯所进行的“焚书坑儒”则使儒学受到重创,老庄之道退隐于市,西汉时,儒学的继承者董仲舒说服汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,使儒学成为国家正统之学。儒士亦成为“仕”的代表,东汉末年的二次“党锢之争”不仅使统一的汉帝国走向了没落,更使得儒学受到了又一次重创,史称为“第二次焚书坑儒”。在这种境遇下,一部分儒士重寻“老庄之道”之价值,循入深山,“寻山问水”,山水诗亦由此而生;另一部分儒士则“耽于尘世,放浪形骸”,著名的“竹林七贤”即为其代表。而儒士何晏、王弼的“名教”与“自然”之辩,在由西域传入中国的佛学影响下,融汇了儒、道之学与佛学一并形成了玄学。玄学所尊崇的“外王内圣”成为知识分子追循的生活法则。王羲之在会稽“曲水流觞”;陶渊明不为五斗米折腰,在庐山下修“归园田居”“采菊东篱下,悠然见南山”。园林亦从最初的茶园,菜园、药圃由秦始皇修阿房宫而求长生的“仙园”异化为名山、自然之园,铺陈自然成为这一时期园林的表现形式。儒学宗师孔子的“仁者乐山,智者乐水”成为“仕”的膜拜和行动指南,在玄学和山水诗的影响下,中国山水画境理论也渐渐萌生。南朝(宋)宗炳,潜心儒学又崇尚佛学之理,年轻时踏水问川,年老体弱时以画笔记叙平生所得,挂于墙上自赏,并著《画山水序》“圣人含道暎物,贤者澄怀味像……夫圣人以神法道,而贤者通;山水以形媚道,而仁者乐。不亦几乎?”虽然山水画成为独立画种是以百年以后隋末展子虔的《游春图》为标志,但学界研究认为《画山水序》是第一部中国山水画论,亦形成了中国山水画的创立有别于西方,先有理论后有实践的特征。唐代画家张彦远著《历代名画记》记述了南齐谢赫所著的《古画品录》中提出的“六法”:“一曰气韵生动,二曰骨法用笔,三曰应物象形,四曰随类赋彩,五曰经营位置,六曰传移摹写。”“六法论”不仅成为中国古典绘画所遵循的法则,亦为古典园林造园之法。陈植先生注释的明代计成著的《园冶》,计成在自序中写道:“不佞少以绘名,性好搜奇,最喜关仝,荆浩笔意,每崇之。[12]”关仝、荆浩俱为五代时山水画大家,与董源、巨然并称为“五代山水四大家”。山水画与园的“形影相随”,我们还可从众多遗存的史实可见:美国著名艺术史学家高居翰的《不朽的林泉——中国古代园林绘画》,以30多宗记叙古典园林的绘画史例充分说明了园林与山水画的唇齿相依;北宋郭熙在画论《林泉高致》中提出了“三远之法”——“高远、平远、深远”,更深化了山水画的表现方法,而“可行、可望、可游、可居”的四可理论,则推动了园林在宋以绛,士人在官场失意,卸甲归田以后盛行在城市中造园的滥畅;园林的表现亦从唐代名士王维在终南山下点坞成景为代表的《辋川别业》表现自然之法而嬗变为抽象自然的表现特征。在城市中造园则要重构自然山水之意境,以叠山、理水、筑屋、修路、花鸟鱼虫五要素构建的园林亦被称之为“城市山林”。“城市山林”之局历宋、明、清三代不断淬炼而成为中国古典园林的典型样貌,传承至今被誉为中国文化的精神象征,作为世界珍贵的文化遗产保护传承。中国山水画理论对中国古典园林尤其以江南私家园林为代表的园林生成的深刻影响不言自明。

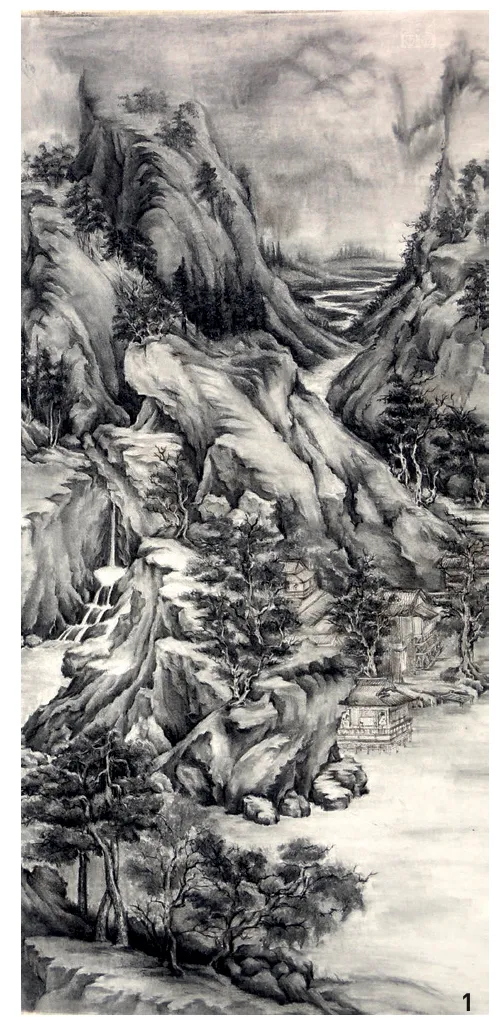

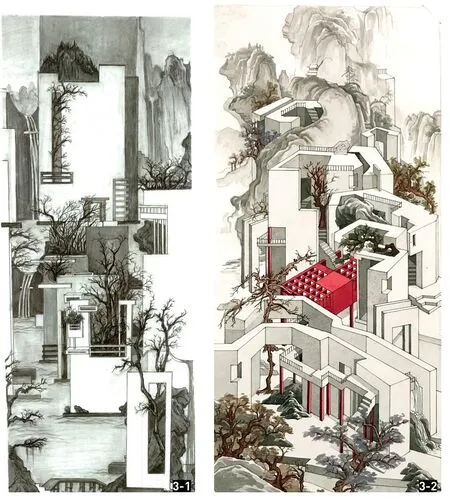

中国山水画画境与园境的生成关系形成了学习中国古典园林的重要基础。因而如何让学生在学习之初就能在学习中“悟”出中国园林的山水精神是一个重要的问题。中国美术学院建筑学院风景园林系则在多年的教学中,充分依托中国画国家重点学科的优势,在学生进入真正的中国园林的专业学习课程前,即借助专业绘画课临习中国经典山水绘画的名作(图1),学生们以现代绘画表现工具(木炭等)临习传统山水名作后,并进一步以自我认识为基础对中国园林以传统山水画的形式表现(图2、3)。这种对中国传统山水名作的现代研习方式,为理解中国山水精神对中国山水画境更重要,更为中国古典园林园境的精粹做出了良好的准备。“画境”是“园境”的基础,只有使学生在园林学习中明白这个道理,才能逐渐领悟中国园林的营造方法和中国文化精髓,这是十分重要的入门过程。中国美术学院在此方面的训练主要借助于一年级下学期3周的专业绘画和二年级下学期5周的“亦园亦宅”及之后3周的园林考察课程,在对传统中国山水名作以现代表现工具临习的基础上通过解读园与宅互为拓扑的空间关系,结合江南私家园林的实地考察,将学生渐渐“带入”了中国传统造园的境界中。

图1 中国传统山水名作《溪岸图》临习(蔡栩昕绘,木炭)

图2 中国传统山水名作临习(赵明霄绘,木炭)

图3 纸上造园之仿《早春图》创作(3-1葛友谦绘;3-2李乐绘)

2 行走与观想

“观想”是中国山水画的特殊观察方法。魏晋南北朝的中国思想文化大变革,使得儒学的道德思想一体化的行为准则裂化为“道德向善”的“修身行为”。儒学亚圣孟子说“修身、齐国、平天下”而“向善意志在同外部规范(善的外在表现)分离的过程中,‘才性’和‘自然’破天荒地一度成为向善意志指向对象。正在该过程中,‘修身’第一次可以用绘画作为表达的对象,这就是‘传神’和‘山水画’起源的思想史机制”[13]。特殊的历史际遇使得自然世界的山水在中国文人的心目中具有特殊的地位。“当追求自然成为纯化向善意志指向的目标时,‘游山玩水’居然一度是士大夫的修身方式。对自然山水的审美意识也就在‘游山玩水’的修身养性中孕育成熟了。而正是在这一时期,‘画山水’如同抄录圣人言一般被赋予修身的功能。山水画从此从魏晋玄学和早期佛学中获得了‘修身’赋予它的正当性。‘画山水’的观念起源了”[13]。通过“画山水”的“修身”,仕人们的心灵得到了净化。而净化的过程必须借助于“观想”的精神体验。“画山水”并不是对自然对象的客观描摹,而是在“观想”的过程中,体会、感悟、纯化向善意志。这种“观想”的过程是移动的,是将真实的自然世界的各种景象,整合、梳理,最终形成仕人心中理想的精神世界再现。宗炳的《画山水序》专门论述了对自然世界的观察方法,“……且夫昆仑山之大,瞳子之小,迫目以寸,则其形莫睹,迥以数里,则可围于寸眸。诚由去之稍阔,则其见弥小。今张绢素以远暎,则昆、阆之形,可围于方寸之内。竖划三寸,当千仞之高;横墨数尺,体百里之迥。是以观画图者,徒患类之不巧,不以制小而累其似,此自然之势。如是,则嵩、华之秀,玄牝之灵,皆可得之于一图矣。夫以应目会心为理者,类之成巧,则目亦同应,心亦俱会。应会感神,神超理得。虽复虚求幽岩,诚能妙写,亦诚尽矣”[14]。这种移动变化的观察方法,中国山水画赋予其一个特殊的名词“移动视点”,亦俗称“散点透视”,深深影响了中国古典园林的构园图式。从王维点坞成景的“辋川别业”,文人园的开创到著名的“四大名园”;从江南的私家园林到传世的皇家园林,无一不是从“移动视点”的观察方法入手构园建林。因而“移动视点”是入门研究古典园林的“钥匙”,这也依然是中国美术学院风景园林系直至今日培养学生研读中国造园方法的基础。以笔者多次指导的园林考察课程为例,课程前先让学生预读计成的《园冶》、彭一刚先生的《中国古典园林分析》、陈从周先生的《读园》等著作。在实地案例考察时,则要求学生以快速速写辅以摄影的方式,在一个固定的观察点从不同的角度记录自己对园林的感受,这正是基于“移动视点”的观察方法(图4)。

图4 园林考察现场教学场景(邵健、曾颖提供)

古典园林尤其江南私家园林,由于其在市井中构园,因而多占地狭小,而移动视点的构园图式,则形成了园林“小中见大”“曲折萦回”的典型样貌,徜徉其中宛如在“山水画”中行走。由“行走”的观察而建立的园林观想,使今人仿佛悟到了古人营园的“真境”。学生们在最终考察作业完成时,将瞬时记录下的“场景速写”在园林总图的“对照”下,获得了“对应”与“联想”的关系,对古典园林的认识亦渐渐明晰起来(图5-1)。

中国山水画的成熟历隋唐而至元代达到了顶峰。“元四家”之一黄公望的《富春山居图》被作为中华文明传世之作而流传。北宋画家郭熙在总结唐、五代著名山水画画作及自我绘画感想时作《林泉高致》,提出了“三远”和“四可”的观念,之后韩拙又在此基础之上提出“新三远”,合称“六远”的山水画的视点观察方法又丰富了“移动视点”的基本观察方法。“六远”和“四可”的山水画的构成法则,在园林中得到了践行。尤其宋以后,中国文化思想的又一次变革所形成的“宋明理学”,使得仕途挫折的文人,在城市中造园蔚然成风。城市中营园借助山水画的“六远”和“四可”,使得自然山水在市井中再现。“城市山林,壶中天地”成为中国古典园林,尤其江南私家园林的典型特征。当然也如同中国山水画的程式化一样,形成了“千园一貌,似曾相识”的形象特色。以行走的方式形成的观想,使得学生们以中国山水画境的视点观察方法,更真切地体会到了中国古典园林的“精在体宜”(图5-2)。

图5 行走与观想练习(袁柳军提供)

在总结多年教学得失的经验下,今日已成为建筑艺术学院核心的风景园林系更将中国山水精神影响下的中国园林文化深入融合在4年本科教学体系中。学生们通过传统经典山水名作的摹写(图6),逐渐形成对中国传统园林的认识,再进入二年级贯穿一个学期亦园亦宅的学习课程,其中穿插4周的园林实地考察;三年级则通过园林规划及场地设计课程统领下的园林考察与测绘系列课程,在为期3周的对中国传统园林文化经典案例的进一步实地研析中,使学生们更加领会了中国传统造园的精要。这种建立在中国山水文化精神下的古典园林学习课程融合了现代园林景观的科学规划设计方法,逐步明晰了中国美术学院风景园林专业的人才培养特色,风景园林专业也因此获评了国家一流本科建设专业。

图6 学生园林解读习作(黄迪绘,水彩渲染)

3 碎片与拼贴

“碎片”的概念建立在2个维度上。一为园境的空间维度:在“移动视点”和“四可”的中国山水画境理论指导下所形成的园林空间,尤其以江南私家园林为典范的城市园林,是一个个景的串联。空间上如同“碎片”一样分离,但却是紧紧相连给人以强烈的拼贴感。西方学者从心理上的感受如英国学者钱伯斯的《东方造园论》的“愉悦”“恐怖”“惊奇”3个层次诠释对中国园林的理解。当代许多西方学者则引用电影蒙太奇的“跳跃”“穿插”的画面效果概括其对中国园林的空间感知。这种“碎片”似的“片断”组成了连绵不绝的流动诗画般的空间意境。这也正是中国古典园林的“魔力”所在。中国美术学院曾以“片断”与“连续”为题进行研究生的入学考试。“碎片”的第二个维度是时空维度层次上的:历史的变迁和各种“事件”的冲击影响。最初的园林几易其手,早已物是人非,今天呈现在世人面前的园林样貌是经数代人着力营建的结果,是时空“碎片”的“拼贴”。这是园林研究的实义所在,是研读中国古典园林的“命门”,研究需要借助大量的文献史料“通古博今”。其基本的研究观点是尽力回溯历史,以历史的唯物观点,站在历史的“原点”解读,一层层拨开早已被世尘湮没的神秘面纱。了解中国园林变迁的重要缘由,通读中国文化思想史是研读中国古典园林的入门之要。以中国四大名园之一的拙政园为例,择址苏州城(平江)东北隅,原为唐代诗人陆龟蒙旧居,元代又修大弘寺,明正德初年(16世纪初),御史王献臣官场失意而退隐重修,取晋代潘岳《闲居赋》“灌园鬻蔬,以供朝夕之膳……此亦拙者之为政也”,命名“拙政园”。史载拙政园营建之时,王献臣邀好友,著名诗画大家文徵明操刀所为。又一说,明嘉靖十二年(1533年),文徵明以画记录了拙政园的三十一景,是为《拙政园三十一图咏》,并著园记《王氏拙政园记》[15]。借助图与园记,今人仿佛又回到了数百年之前,掇园之境似乎又跃然眼前,之后拙政园屡次修葺加建。如其著名园景“远香堂”,即为清乾隆初年太守蒋棨在若墅堂旧址上重修,取北宋心学大师周敦颐的爱莲说“香远益清,亭亭净植”之意。拙政园历500余年,几经颓废,至改革开放后,国家珍视其独有的文化遗产价值,循古意而逐步修葺完善。著名建筑大师贝聿铭先生设计苏州博物馆之时,借拙政园骑墙而创意的山石之塑又赋予了拙政园新的时代含意。研读中国古典园林严谨的治学过程培育和滋养了莘莘学子对中国传统文化精神的赓续之志。研学的不断深入,历史文献的考证、挖掘,中国文人与园的相生关系逐渐明晰,中国山水画论对中国古典园林的影响,形成了中国园林独有的文化特色。

与西方逻辑化的教学方法不同,中国山水画理论在造园中主要以“意”和“象”互为反映形成中国园林的独有意蕴。自唐以后,王维首创在“辋川别业”开创了“点坞成景”的文人园,历千百年,中国传统的园林始终以景成境,以看似“片断”的园景,通过线的穿插与拼贴,形成园的全貌。在风景园林中的系列课程训练中,中国美术学院通过系列的课程如风景园林系主任曾颖博士所指导的长达14周的二年级下学期开设的《进入现场·风景园林学初步》,在选择杭州特有的茶山景区的场点条件下,要求学生不分风雨阴晴、四时变幻,在场地中以草图、笔记、录音等方式记录场地的声、象、事件的各种感知,学生以真切的自我感受,把以往所学习的专业绘画、亦园亦宅、园林考察等系列课程的知识融汇于该课程中,不断强化训练,所以中国美术学院在中国山水画理论影响下的风景园林规划设计教育与教学,以一个系统的教学链,环环相扣、逐渐深入,由此亦形成了自身鲜明的教学特色。

4 结语

中国山水画理论深层次影响了中国古典园林的嬗变,园与画形成了“形影相随”的关系,也形成了中国古典园林独有的人文特质。这种人文特质在中国历史发展的传统中,与生活相融,使得在严酷的礼制传统中,园林独放异彩,成为中国文化瑰丽的“奇葩”,在世界文化史上占有重要的地位。这其中凝结了中国文人的生活理想,亦成为今人精致生活的样板。以园明志正是中国文人园林的本质需求。其鲜明的人文特征在今天的生态文明、生物多样性为基础的风景园林学科发展中仍具有重要价值。如何在今日世界变革的大环境中,树立“文化自信”,研习中国山水画理论对中国园林规划与设计教育的影响,成为建立中国特色园林规划与设计的重要基础(图7)。中国美术学院建筑学院风景园林系对其有了较完整的认识,并且提出了一套从基础→研习→设计创新的教学方法。实践证明,这种方法为培养中国文化精神的园林规划与设计作出了重要贡献,也影响了全国诸多园林设计教学院校的教学方法,尤其美术院校风景园林设计的教学改革。

图7 古典园林意向(袁柳军提供)

致谢:感谢中国美术学院建筑艺术学院风景园林系邵健教授、曾颖博士、袁柳军副教授及曾经的同仁们对本文撰写的大力支持。