基于数据挖掘探析《医宗金鉴·溃疡主治类方》用药规律

刘 回 卢灿省 刘海燕 项贤森

1 安徽中医药大学,安徽省合肥市 230038; 2 安徽中医药大学第一附属医院

溃疡为中医外科常见疾病,指痈疽溃破期,正如《古今医统大全》所云:“溃疡者,痈疽之脓已溃出者”。痈疽,是发生于体表、四肢、内脏的化脓性疾病[1]。现代医学上溃疡病多指金黄色葡萄球菌感染皮脂腺、皮肤毛囊等所致的一类化脓性感染疾病[2],如肛周脓肿、肛瘘等。现代医学对于皮肤化脓性感染疾病,一般采用外部清创、内服抗菌类药物等治疗方法[3]。但因耐药菌的不断产生,临床上也不乏使用抗生素而患者病情未见好转的案例,因此对于这类疾病西医治疗过程中存在溃后久不愈合、创面反复感染等问题,对疾病治疗效果、预后,及对患者的生活质量都造成了一定的影响。而中医对于溃疡类病的治疗,《内经》中对痈疽的治疗提出了前、中、后三个时期的分期论治理论。后代医家在此理论基础上,对痈疽分为肿疡与溃疡两大类[4-5]治疗。《外科正宗》曰“凡疮溃脓之后,五脏亏损,气血大虚。”对于溃疡类病治疗,历代医家多采用补气健脾等温补药物[6]。

清代太医吴谦主编的《医宗金鉴》,全书载方众多,《四库全书总目提要》中对《医宗金鉴》称赞其“有图、有说、有歌诀,俾学者既易考求,又便诵习”。其“外科心法要诀”部分主论外科疾患的诊治,延续了历代医家对痈疽类疾病分类治疗的思想,提出:“脓出后切忌投以寒凉之药……若调理疏忽,失于保养,恐致虚脱暴变,命必危亡矣”的治疗关键。还在传统对于痈疽的病因病机认识的基础上提出了“痈疽原是火毒生,经络阻隔气血凝”的概念[7],并在《医宗金鉴·溃疡主治类方》收录主治溃疡类病方剂。因此笔者采用数据挖掘等方法,客观总结吴谦治疗溃疡类病的用药规律,探讨其对于溃疡类病治疗的学术思想,为溃疡类病的临床治疗提供思路。

1 资料与方法

1.1 资料 通过研读吴谦所著的《医宗金鉴·溃疡主治类方》,整理得出关于治疗溃疡类病的方剂共27首,27首方剂中共涉及药物57味,总用药频数207次。其中频次≥3次的常用药物有20味,共计161次,占总用药频数的77.78%。

1.2 方法 (1)对《医宗金鉴·溃疡主治类方》所包含的中药名称,按照《中华人民共和国药典》[8]进行标准化处理,如生黄耆、黄耆标记为黄芪,麦门冬标记为麦冬,吴萸标记为吴茱萸,建莲肉标记为莲子,肉果标记为肉豆蔻等;所用中药药性涉及寒、热、温、凉、平五性;药味涉及酸、苦、甘、辛、咸、淡、涩七味;归经涉及肝、心、脾、肺、肾、胆、小肠、胃、大肠、心包、膀胱十一条经络。(2)采用SPSS23.0软件对所包含的中药进行数据统计分析。(3)采用SPSS Modeler 14.1中的Aprior模块为挖掘工具,探究所用中药之间的关联性。

2 结果

2.1 中药药性、药味、归经统计

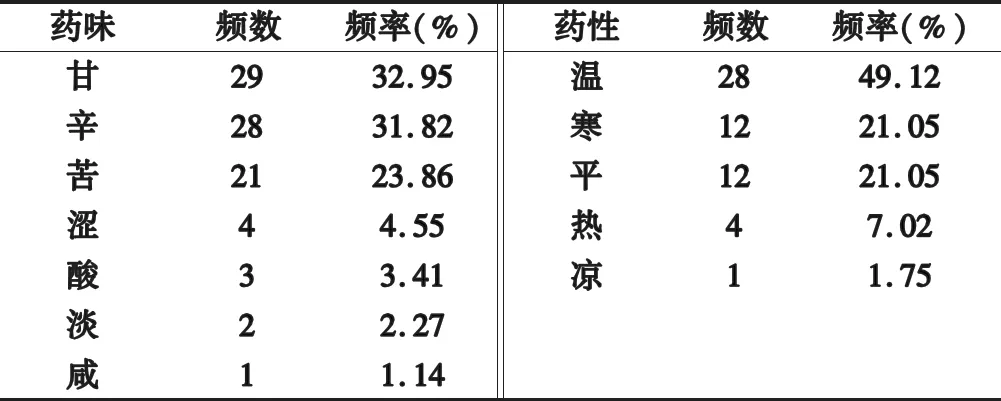

2.1.1 中药药性、药味统计:对于所涉及27首方剂中57味中药,基于中药药性之寒、热、温、凉、平,按照使用频率从高到低排序。其中运用最为频繁的为温、寒、平性药,频率均>20%。基于中医药味理论,所用中药涉及酸、苦、甘、辛、咸、淡、涩7味,其中甘、辛、苦味药物使用最为频繁,出现频率均>20%。见表1。

表1 《医宗金鉴·溃疡主治类方》中药物性味分析统计

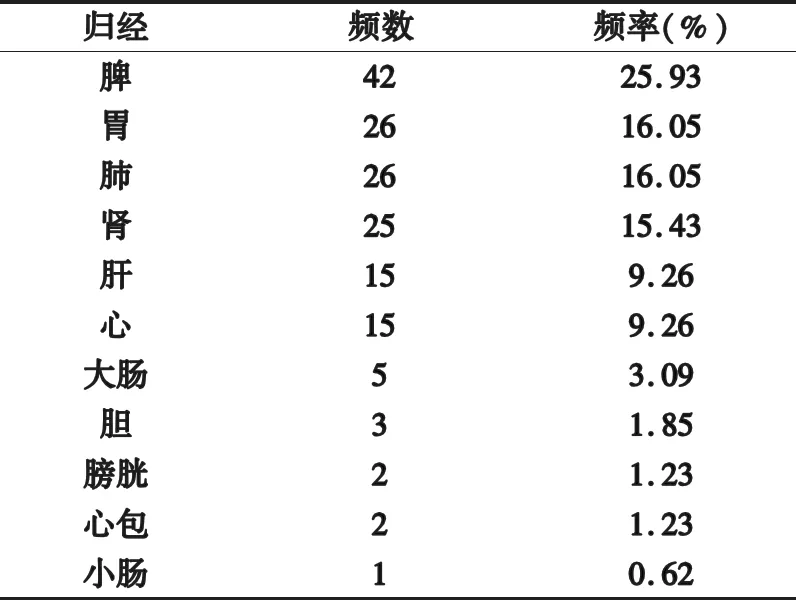

2.1.2 中药归经统计:基于中医药物归经理论,所用中药涉及肝、心、脾、肺、肾、胆、小肠、胃、大肠、心包、膀胱十一条经络。按照使用频率从高到低排序,可以发现主要归于脾、胃、肺、肾经。见表2。

表2 《医宗金鉴·溃疡主治类方》中药物归经统计

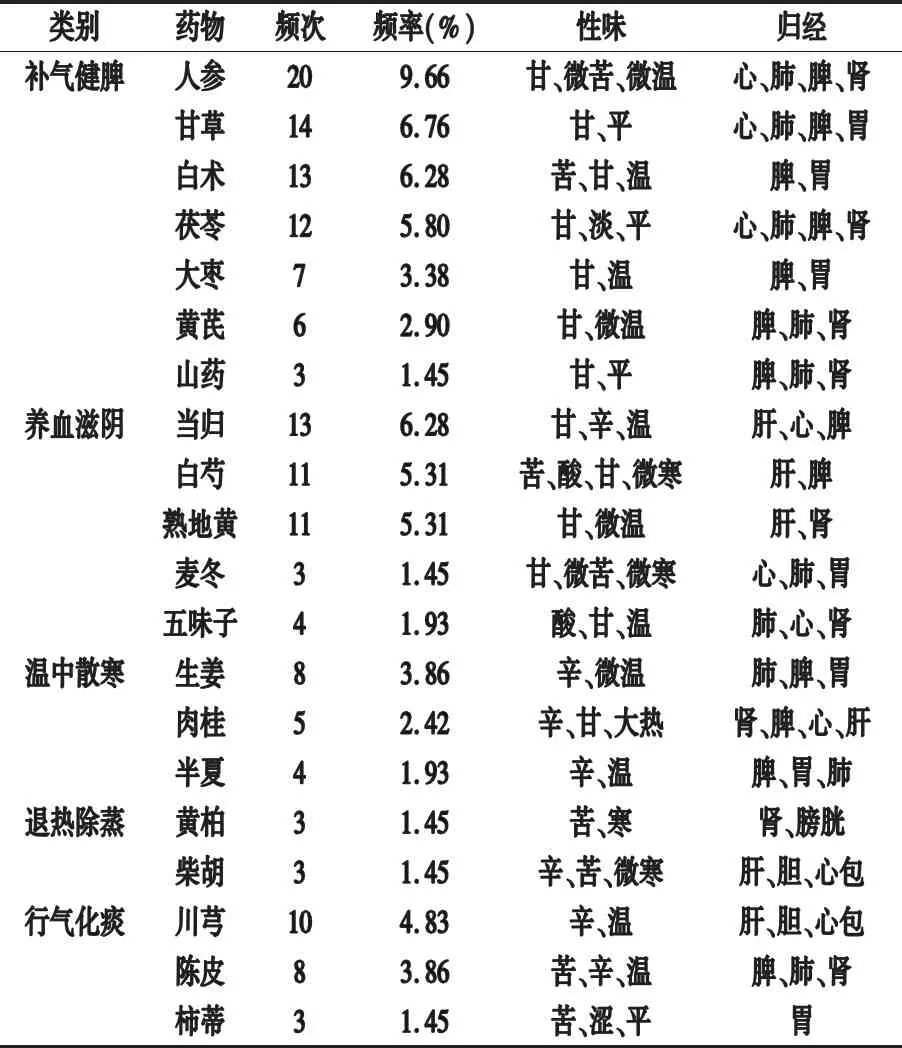

2.2 中药使用情况统计 对所涉及27首方剂57味中药中使用频次≥3次的20味中药进行分析,可分为补气健脾类、养血滋阴类、温中散寒类、退热除蒸类、行气化痰类。将每一类别的药物进行排序,列出每一类别的药物使用频次、频率、性味、归经,见表3。

表3 药物使用频次及其性味归经情况比较

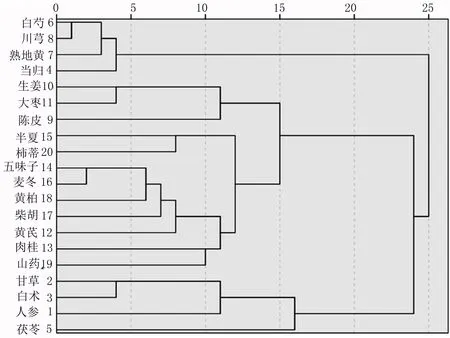

2.3 中药聚类分析 27首方剂57味中药中使用频次≥3次的共20味中药,占总用药频次的77.78%。现对这20味中药进行聚类分析处理,以求可以发现所用药物之间的常见配伍组合关系,为溃疡的临床治疗提供理论依据。见图1、表4。

图1 前20味中药聚类分析图

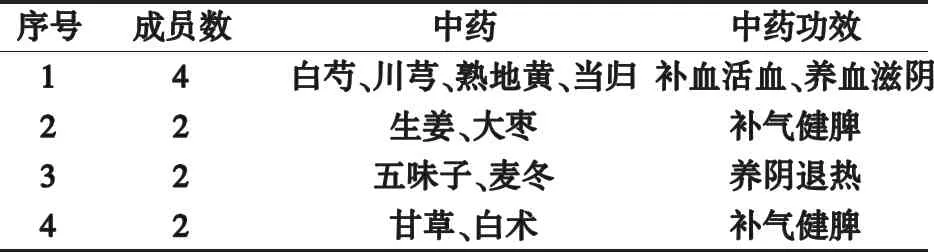

表4 前20味中药聚类分析结果

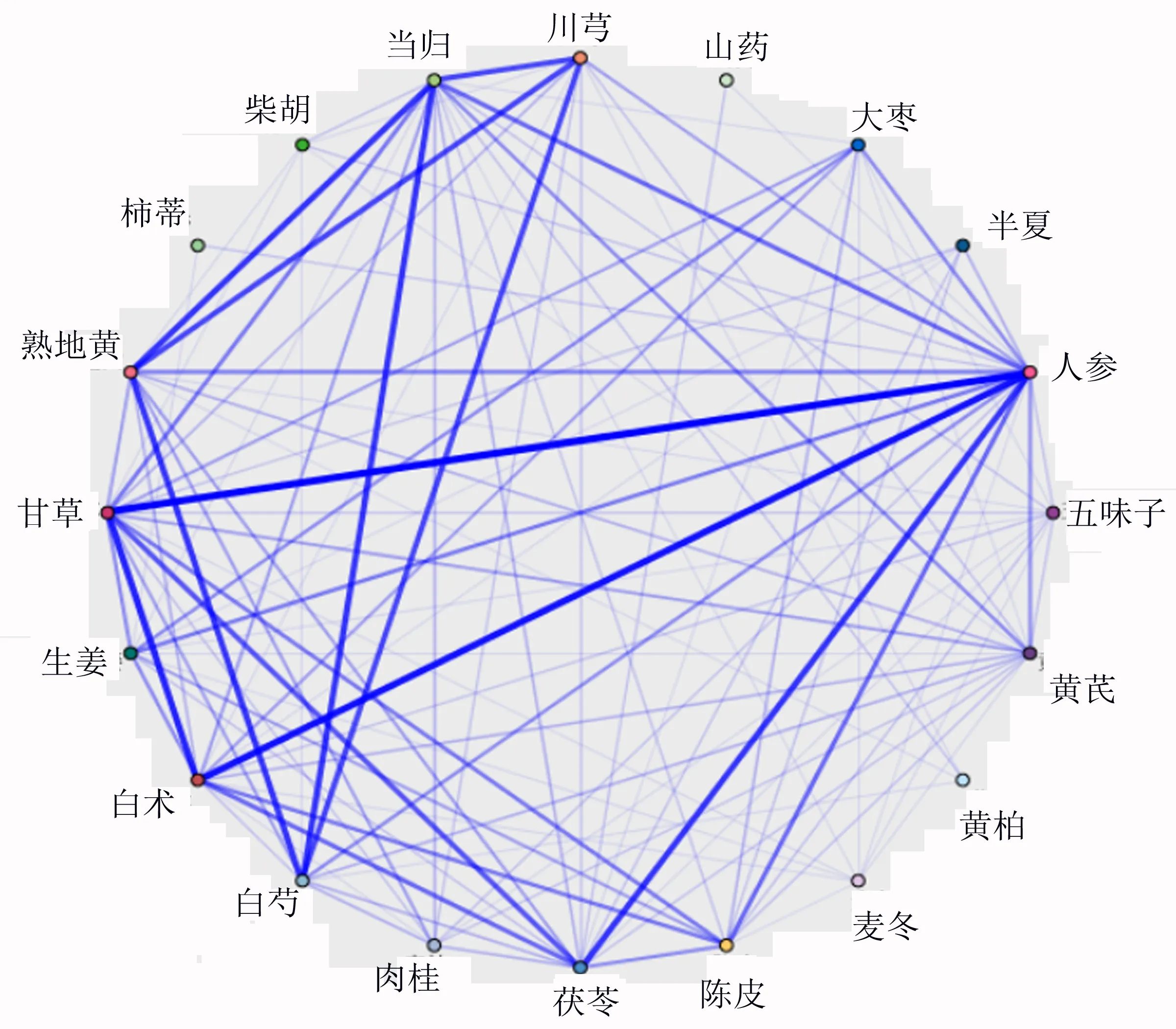

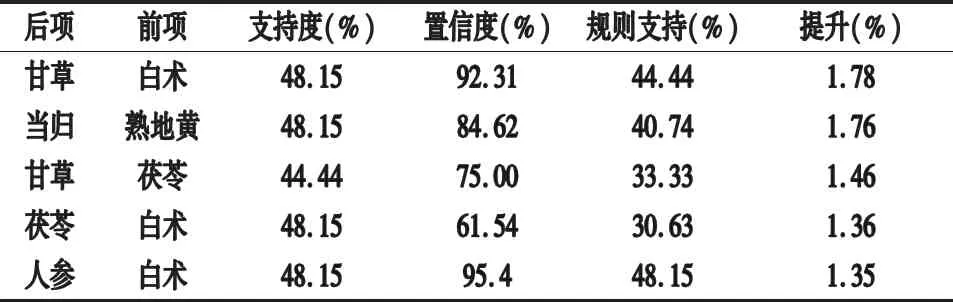

2.4 中药关联分析 关联规则分析设定最小置信度为60%,最小支持度为30%。将数据输入SPSSModeler 14.1中的Aprior模块进行分析,得出关联规则网状图,见图2。列出所用频次前20味中药的关联度较高的五组关联结果,见表5。

图2 前20味中药关联规则网状图

表5 关联规则分析

3 讨论

根据表1可知,书中所用中药药性中运用最为频繁的为温性药物,其次为寒、平性药物,所用中药药味使用最为频繁为甘味药物,其次为辛、苦味药物。温性药物多具有温里散寒、补火助阳、回阳救逆等功效,甘味药物具有“能补、能和、能缓”的特性。溃疡病为痈疽溃后期,此时毒势已去,血气较为虚弱,精神衰疲。吴谦针对这一疾病特点,运用温性、甘味药物,可使溃疡之体虚者元气充足、经脉流通、阳气畅达。

从表2可得出,所用中药归经主要归于脾、胃、肺、肾经。溃疡类病患者,此时处于脓水将尽,或腐脱新生之时,机体需要补养类药物,以助恢复正气,促创面新生[9]。《素问·痿论》中提道:“脾主身之肌肉”。《灵枢·决气》又曰:“肺主皮毛”。《素问·六节藏象论》:“肾者,主蛰,封藏之本,精之处也。”脾与胃同居中焦,为气血生化之源、后天之本,脾胃协同,促进水谷精微及津液的营养和滋润作用[10-11]。肺气宣发,将水谷精微和津液外输于皮毛。肾藏精,为五脏输送精气。脾、胃、肺、肾经共同为筋肉皮毛的生长壮实及其功能发挥有着密切的关系,促进溃疡的愈合。

表3可看出,高频药物主要分为补气健脾类、养血滋阴类、温中散寒类、退热除蒸类、行气化痰类。从图1、表4的聚类分析结果可以得出:第一聚类:白芍、川芎、熟地黄、当归;此类中药多具有补血活血、养血滋阴等功效;第2聚类:生姜、大枣;此类多具有补气健脾等功效;第3聚类:五味子、麦冬;此类多具有养阴退热等功效;第4聚类:甘草、白术;取其补气健脾功效。书中使用最为频繁的药物为人参,人参含有多种复合成分,人参皂苷是人参内主要的生物活性成分。研究表明人参皂苷[12]可通过降低皮肤溃疡大鼠血清的炎性因子含量,提高生长因子含量,从而加速创面愈合。现代临床疗效观察证实,当归[13]、白芍[14]、五味子[15]等对溃疡类病具有提高创面愈合率、缩短创面愈合时间的作用。郑东京等人[16]探讨《医宗金鉴》对于治疗糖尿病足溃疡的辨治中亦强调吴谦善用清热解毒法、益气养血法、养阴清热法治疗糖尿病足溃疡。可以发现吴谦治疗溃疡类病,既遵循了前人多用补气健脾等温补之品的治疗思想,又强调溃疡患者仍可能存有余邪未清、内有蕴热、气血凝滞之患,故佐以养阴退热、行气活血之品。

根据表5及图2可以得出关联性较强的几组药对:甘草—白术、当归—熟地黄、甘草—茯苓、茯苓—白术、人参—白术。《内经》曰:“虚者补之、损者益之”。以上四组药对均可作为补气健脾药对,甘草补中,助白术健脾,并可和缓白术刚燥之性;白术健脾,辅甘草补中益气。现代药理研究表明,白术能有效促进脾淋巴细胞的转化以提高机体的免疫力[17],而甘草中的甘草总黄酮成分发挥主要抗炎作用[18]。两者合用,既可补中气、增强患者体质,又可发挥其抗炎作用促进溃疡创面愈合。茯苓亦可发挥其抗炎[19]、提高机体的免疫能力[20],达到较好的临床效果。生姜温中健运,大枣补脾健胃,两者共用可健运脾胃,益气养血。

《医宗金鉴》曰:“痈疽原是火毒生,经络阻隔气血凝。”溃疡作为痈疽溃后期,不仅需要应用补虚扶正药物,补血活血药物的使用亦不可忽略。当归—熟地黄可作为补血活血药对。现代药理研究表明,当归不仅具有抗炎作用,还有造血功能[21],其药理作用是通过促进造血细胞的生成和增殖分化、抑制人体造血细胞的衰老。实验表明,熟地黄[22]水煎剂可增加小鼠外周血白细胞的数量发挥其抗炎作用。

温补法对于溃疡类病的辨证论治指导意义重大,吴谦在基于前人治疗溃疡类病宜采用补气健脾的治疗思想上,对其病因病机提出“痈疽原是火毒生,经络阻隔气血凝”的新观点,火热邪毒壅于血络以致气机不畅、血脉瘀阻,发于体表,形成痈疽,痈疽溃后发为溃疡,因此治疗上在使用温补药的同时,注意配以退热除蒸、行气活血的药物。本研究对现代临床采用中药口服治疗溃疡类病提供经验支持及新的治疗思路。