癌症患者化疗过程中采用隔姜灸联合中药直肠滴注对胃肠道不良反应程度及胃蛋白酶原水平的影响

刘 玉 杜 娟

河南省郑州市中医院肿瘤血液科 450000

呕吐是化疗最常见的胃肠道不良反应,中医认为呕吐属于“反胃”范畴,癌病导致机体亏虚,加之化疗药物副作用进一步损伤身体,最终造成脾胃虚弱为本,痰饮水湿内停、气机升降失司、胃气上逆为标,因此中医治疗该类患者以化痰止呕、健脾益气为主要原则[1]。小半夏茯苓汤是由半夏、茯苓等多种具有止呕、健脾益气的中药组成,但由于该类患者的特殊性,临床将服用方式从口服改为中药直肠滴注,即将中药汤剂经肛门滴注至直肠的方式。丁静等人[2]在小半夏茯苓汤加减治疗癌症化疗呕吐的临床观察中表明该方式对缓解呕吐具有一定作用,但是经直肠滴注后患者因剧烈便意可能会在短期内将药液排出,因此单一使用该方式会导致疗效欠佳[3]。隔姜灸是艾灸的一种类型,即把姜片放在要进行艾灸的穴位上,使用艾炷灸在放置姜片的部位进行灸治的一种方式,具有温经通络、化痰止呕、健脾益气的作用。本文以81例癌症化疗患者为对象,探讨隔姜灸联合中药直肠滴注减轻癌症化疗患者呕吐的效果及对血象、胃蛋白酶原水平的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我科2018年6月—2021年5月期间收治的81例癌症化疗患者。纳入标准:(1)均为恶性肿瘤晚期;(2)KPS评分>60分;(3)生存期限>6个月。排除标准:(1)对本研究所使用中药过敏者;(2)伴有肝、脑、肾等重要器官器质病变者;(3)伴有严重免疫系统疾病者;(4)伴有明显恶心、呕吐等胃肠道病变者。按照随机数字表法分为对照组(n=40)和观察组(n=41)。对照组男24例,女16例;年龄38~65岁,平均年龄(51.36±13.01)岁;病程6~10个月,平均病程(8.21±1.35)个月;癌症类型:肺癌11例、胃癌10例、肠癌7例、乳腺癌6例、恶性淋巴瘤3例、其他3例;KPS评分65~86分,平均KPS评分(75.27±6.01)分。观察组男25例,女16例;年龄47~64岁,平均年龄(50.96±12.98)岁;病程6~10个月,平均病程(8.32±1.38)个月;癌症类型:肺癌11例、胃癌9例、肠癌7例、乳腺癌6例、恶性淋巴瘤3例、其他5例;KPS评分73~86分,平均KPS评分(79.45±6.31)分。两组患者上述资料对比无统计学差异(P>0.05),具有可比性。以上试验均取得我院伦理委员会批准。经患者及家属同意并签署知情同意书。

1.2 方法 两组均在化疗前1h予以盐酸托烷司琼(欧必亭,山东罗欣药业,国药准字H20100738,规格:5mg/支)静脉滴注,以60ml/h的速度在20min内滴完,1次/d,连用5d。对照组予以直肠滴注干预:在化疗后第2天运用我院药房熬煎的小半夏茯苓汤进行直肠滴注。取50ml汤剂并加热至35~40℃,嘱患者取左侧卧位将灌肠袋插入肛门内约12cm,然后以60~80滴/min的滴速进行滴注,2次/d,5d为1个疗程。观察组在对照组基础上予以隔姜灸:化疗结束后2h置患者于仰卧位,按照同身寸法选取双侧足三里、天枢、内关、神阙、中脘,将切成2cm×0.3cm的生姜片置于上述腧穴上,然后将锥形艾炷(直径和高均约为1cm)放于姜片中心点燃,每次施灸5壮艾炷,具体以患者局部皮肤微微泛红为准,1次/d,5d为1个疗程。两组均持续治疗1个疗程。

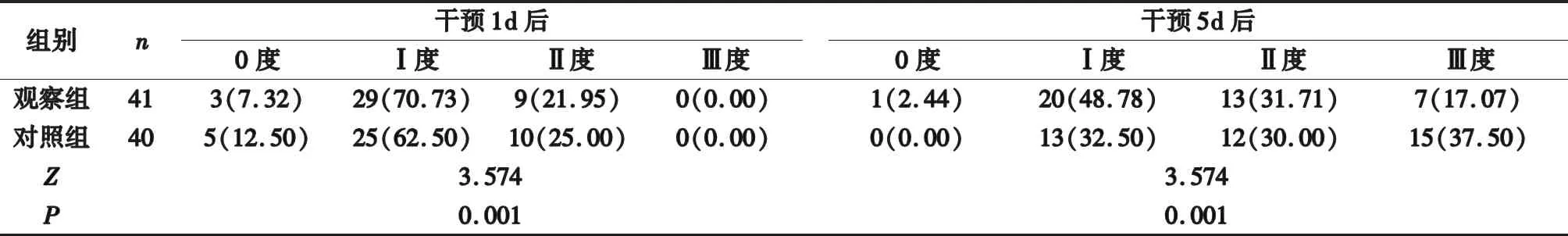

1.3 观察指标和评价标准 观察两组呕吐症状改善状况、血象变化情况以及胃蛋白酶原水平。(1)胃肠道不良反应程度[4]:干预1d以及干预5d后采用化疗不良反应分级标准评价胃肠道不良反应程度。0度无症状;Ⅰ度有轻微症状但无须干预;Ⅱ度有症状需口服对症药物干预;Ⅲ度指临床症状明显,需住院或延长住院时间但非致性。(2)血象变化情况:干预前以及干预5d后抽取患者空腹静脉血5ml,采用血常规分析仪检测患者白细胞、血小板计数水平。(3)胃蛋白酶原水平:干预前以及干预5d后抽取患者空腹静脉血5ml,运用酶联免疫吸附法检测血清胃蛋白酶原Ⅰ(PGⅠ)、胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)、PGⅠ与PGⅡ比值(PGR)和胃泌素-17(G-17)水平。

2 结果

2.1 胃肠道不良反应程度对比 干预5d后,观察组胃肠道不良反应程度轻于对照组(P<0.05),见表1。

2.2 胃蛋白酶原水平对比 干预5d后,观察组PGⅠ、PGⅡ、PGR和G-17水平低于对照组(P<0.05),见表2。

表1 两组胃肠道不良反应程度对比[n(%)]

表2 两组胃蛋白酶原水平对比

2.3 血象对比 干预5d后,观察组白细胞计数以及血小板计数均高于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组血象对比

3 讨论

化疗是临床治疗多种癌症晚期有效手段,但多种抗肿瘤药物的联合使用以及多周期化疗,可能增加恶心呕吐等胃肠道不良反应的发生率,但导致化疗恶心呕吐等胃肠道不良反应的原因众多,常规医药治疗作用单一,不能达到有效的止吐效果,且长时间使用5-HT受体抑制剂治疗该疾病可引起头晕、轻度头痛、便秘和轻度腹泻等并发症,增加患者痛苦。随着中医药事业的发展,中西医结合治疗亦称为临床研究重点,其中中药直肠滴注是将祖国医学中的中药汤剂和现代医学的灌肠相结合的一种方式,并且在临床实践中被证明其疗效确切,但是亦发现[5]部分患者在接受治疗后,由于不能有效控制便意,导致药液在体内留存时间短,药效不能得以充分发挥,降低效果。隔姜灸是利用生姜的温性与艾火热力相结合的一种中医常用的外治技术。生姜性热,味辛,具有温中回阳、和胃止呕等多种功效,且生姜中含辛辣和芳香气味的挥发油,能加速血液循环,促进胃肠蠕动;艾叶性温、味辛、微苦,具有通络止痛、升阳举气、回阳救逆之功效。被临床广泛用于呼吸、消化、神经、泌尿系统以及妇科等众多领域,因此笔者将其用于该类患者,旨在探索其疗效。

胃蛋白酶原由泌酸腺的主细胞合成,血清胃蛋白酶原水平反映不同部位胃黏膜的形态和功能:PGⅠ是检测胃泌酸腺细胞功能的指标,PGⅠ升高显示机体胃酸分泌增多;PGⅡ水平的升高则代表机体出现较为明显的胃底黏膜病变;胃泌素是一种重要的胃肠激素,主要由G细胞分泌,G-17水平上升表明机体胃酸分泌过多,因此上述水平上升可直接反映胃肠功能,于化疗患者而言,长期剧烈呕吐可损伤其胃黏膜以及食管黏膜,进而降低其胃肠功能[6-7]。本文中观察组胃肠道不良反应程度轻于对照组,且PGⅠ、PGⅡ、PGR和G-17水平低于对照组(P<0.05),说明将隔姜灸联合中药直肠滴注用于癌症化疗患者中不仅可减轻胃肠道不良反应程度还可促进患者胃肠功能恢复。可能的原因是:中药直肠滴注汤剂小半夏茯苓汤中陈皮具有化痰止呕、健脾行气之功效;半夏、茯苓、生姜、大枣具有降气止呕、健脾利湿之功效;甘草可补脾益气、调和诸药;组方共用可起降气止呕、健脾祛湿的作用,同时滴注将传统医学与现代医学相结合,将药物经肛门注入直肠,可减少胃和小肠吸收药物给胃肠道带来的刺激,减轻胃肠道反应,改善胃肠功能。同时神阙穴归属任脉,与十二经脉相连,与五脏六腑相通,灸之可起温经通络、阴平阳秘的功效。并且神阙穴[8]所处——脐的解剖结构使药物容易进入体内。脐表皮角质层薄且脐下无脂肪组织,皮肤筋膜与腹膜直接相连,在此进行隔姜灸可使得药物渗透力强、弥散较快,进而使得药效充分、快速到达病灶,进而减轻胃肠道反应,进一步改善胃肠功能。

骨髓抑制是化疗最常见的并发症,其中血小板以及白细胞异常降低是其主要表现。本文中观察组白细胞计数以及血小板计数均高于对照组,说明隔姜灸联合中药直肠滴注可以促进癌症化疗患者血象恢复。可能的原因是:隔姜灸中生姜[9]的组成成分挥发油、姜辣素均可对体内炎症因子水平进行抑制,进而降低血小板以及白细胞计数,且采用中药直肠滴注的方式可使得药物直接被直肠吸收,充分发挥药物的作用,提高降低血小板以及白细胞计数的作用。艾叶[10]在燃烧过程中可以生成挥发油,而此挥发油具有较强的抑菌杀菌作用,因此可抑制病原体的产生,且艾炷在燃烧过程中产生的热、光辐射对刺激局部皮肤,改善局部血液、淋巴循环,进而抑制炎症因子的产生,减轻机体炎症反应,促进渗出物的消散吸收,调节血小板和白细胞。

综上所述,将隔姜灸联合中药直肠滴注用于癌症化疗患者中,通过减轻胃肠道不良反应程度,促进胃肠功能恢复,且对血象影响更小。