理学意蕴·政治情愫·域外流播

——朱熹《感春赋》新论

陈灿彬

(南京晓庄学院 文学院,江苏 南京 211171)

朱熹虽是理学家,却有着极高的文学素养和成就。就辞赋而言,学界不仅关注其辞赋批评,且对其辞赋创作有着丰富的研究,不过大多探析其辞赋作品中所体现的理学思想,或是理学思想对其作品的形塑,旨在对文学创作与学术思潮的关系进行整体观照。(1)刘培《南宋中期的理学思潮与辞赋创作》,《中山大学学报(社会科学版)》2011年第3期;王仕强《典范的意义——朱熹的辞赋创作》,《辽东学院学报(社会科学版)》2012年第1期;郝永《朱熹辞赋通论》,《河南大学学报(社会科学版)》2015年第5期;刘培《理学对人生的塑造与规范——以朱熹辞赋为中心》,《南京师大学报(社会科学版)》2018年第4期。在单篇的解读上仍有许多不足之处,不仅缺乏对文本中的理学意蕴的深入把握,甚至忽视文本中最具表现力的个人情志。《感春赋》就是鲜明的例子,其理学意蕴虽有人言及,但仍有欠缺和偏颇,而其作品主旨,历来更是语焉不详,实有待发之覆。

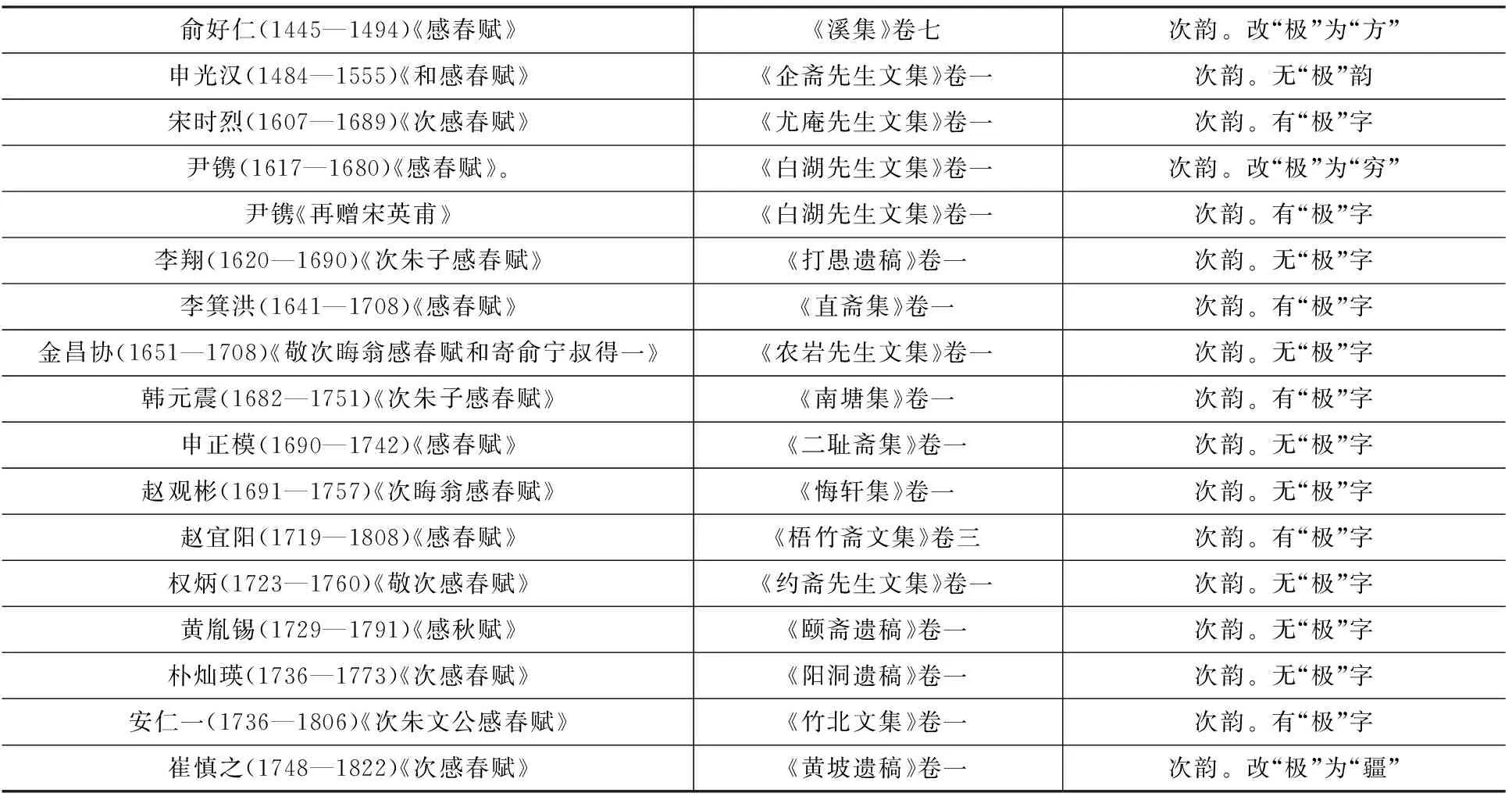

此外,朱熹辞赋在朝鲜的流传也是学界早已注意的现象。据笔者统计,现存朝鲜《感春赋》的拟次赋共有33篇。(2)曹虹《略论中国赋的感春传统及其在朝鲜的流衍——以朱子〈感春赋〉与宋尤庵〈次感春赋〉为中心》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2000年第1期;杨昊《古代朝鲜文人拟次唐宋辞赋研究》,延边大学2015年硕士论文。前者着眼于感春传统的接受;后者则统计有误,论述不足。笔者依据的是《影印标点韩国文集丛刊》及其续编(景仁文化社、韩国古典翻译院1993—2009年版)和《韩国历代文集丛书》(景仁文化社1999年版)。此为存世篇目之统计,朝鲜历史上的拟作数量可能远多于此,如李之濂《耻庵集》卷二《上尹美村》云:“前者得见金沙次朱子《感春赋》之什,病间无事,敬步其韵,略寓鄙抱,且寄仰慕之情。敢呈纳案下,伏乞痛加绳削。又赐昌言,则岂非幸也。”(《影印标点韩国文集丛刊续》第38册,第330页)又如宋时烈《答金起之》所云:“所和《感春赋》,极令人涤魂也。读至白云一句,不觉血泪交颐。此孰使之然哉。”(《尤庵先生文集》卷四十四,《韩国历代文集丛书》第1536册,第179页)可见李之濂、金寿兴两人均有次韵之作,然而今存集子并不见载。今存最早拟次《感春赋》的是俞好仁(1445—1494)《感春赋》,最晚则是金泽述(1884—1954)创作于庚辰(1940)年的《次感春赋》,时间从十五世纪到二十世纪,跨度将近五百年,足见朱熹《感春赋》的影响力。朱子的其他辞赋,如《白鹿洞赋》《空同赋》,在朝鲜的次韵之作分别为7篇和6篇。相比之下,《感春赋》的拟次之作是最多的,这30多篇作品很多是他们文集中的唯一之赋,其特殊性不言而喻。

因此,本文将在文本细读的基础上,抉发赋中的理学意蕴,并通过赋史互证阐述赋作主旨以及朱熹用意,再以《感春赋》的拟次赋为中心,剖析其在朝鲜的流传与接受,打开朱熹辞赋在域外经典化的新视角。

一 “道学家分内事”:《感春赋》的理学意蕴

时令是文学书写的重要质素,也是文人抒情的重要媒介,所谓“春风春鸟,秋月秋蝉,夏云暑雨,冬月祁寒,斯四候之感诸诗者也”[1](P76)。自《诗经》《楚辞》以来,不仅产生了丰富的节候书写,而且奠定了时令的一些情感基调,形成了中国文学中“伤春悲秋”的传统。到了宋代,“春”更成了理学家的话头,既是理学论述的常见修辞,也是文学书写的重要素材,正如钱锺书所说:“感春亦道学家分内事也。”[2](P657)

在理学家眼中,春天的拟喻是有着哲学本体的意味,与禅宗修辞中的月亮一样,即“如月照众水,波波顿见,而月不分,如春行万国,处处同时,而春无迹”[3](P296)。理一分殊,万物各具一理,而又同出一源。钱锺书对此曾有概括,曰:“宋儒论道,最重活泼泼生机,所谓乾也、仁也、天地之大德曰生也,皆指此而言。春即其运行流露也。”[2](P656)回到朱熹的具体论述中,则如“春夏秋冬虽不同,而同出于春”[4](P109),又曰:“只如四时:春为仁,有个生意……在夏秋冬,生意何尝息!本虽凋零,生意则常存。大抵天地间只一理,随其到处,分许多名字出来。”[4](P105)可见,春天是道体的象征,是天地生意的显露。朱熹之感春,不仅是对春天形而下的感性观照,也包括对万物的根源以及宇宙永恒之理的证悟。这是《感春赋》的题中应有之义。

在朱子的文学世界里,寻春、感春是重要的主题,如“闻道西园春色深,急穿芒屩去登临”[5](P178)、 “书册埋头无了日,不如抛却去寻春”[5](P796)、“怅望君家岭上云,便携佳友去寻春”[5](P886)等等。而在《感春赋》中,朱子对春日之乐的描写主要在其次章:

自余之既还归兮,毕藏英而发春。潜林庐以静处兮,阒蓬户其无人。披尘编以三复兮,悟往哲之明训。嗒掩卷以忘言兮,纳遐情于方寸。朝吾屣履而歌商兮,夕又赓之以清琴。夫何千载之遥遥兮,乃独有会于余心。忽嘤鸣其悦豫兮,仰庭柯之葱蒨。悼芳月之既徂兮,思美人而不见。[6](20册,P222)

与出门寻春不同的是,赋中所写乃闲居读书之乐。如果说前者体现的是沂水舞雩的证道之趣,那么后者传达的则是对圣贤道理、生命意义的体认之乐。这在朱子诗中也颇为常见,如《春日即事》“闲栖众累远”“悟悦心自遣”[5](P57),以及《春日言怀》“兹晨与心会,览物徧芳菲”“端居适自慰,世事复有期”[5](P58),都可作为《感春赋》的互文文本。要之,无论寻春,还是感春,春天都给作者提供了契机,让其得以感悟。

历来对此段的解读颇多,但似乎都没有点出这段描写生动地展现了朱熹对“为学之道”的思考,是其“居敬—致知—观物”三过程的文学表述。他说:“为学之道,莫先于穷理。穷理之要,必在于读书。读书之法,莫贵于循序而致精,而致精之本,则又在于居敬而持志。此不易之理也。”[6](20册,P668)此即朱熹所强调的“主敬以立其本,穷理以进其知”的为学宗旨,这种顺序恰好可以与《感春赋》的描写一一对应。

首先,蓬户无人、林庐静处正是主敬之说的体现。朱熹说:“主敬之说,先贤之意盖以学者不知持守,身心散漫,无缘见得义理分明,故欲其先且习为端庄整肃,不至放肆怠堕,庶几心定理明耳。……持守得定,而不驰骛走作,即是主一。主一即是敬。”[6](23册,P2820)居敬是穷理致知的主体条件,不仅是为学的前提,而且需要贯穿始终。不得已的隐退恰恰创造了一个良好的外部环境,这对内圣修养的提高有着不可磨灭的作用。

其次,反复披览尘编而对圣贤遗训有所体悟则是进入穷理致知的阶段。这种状态正如朱熹所说:“圣贤垂训,又皆恳切明白,但能虚心熟读,深味其旨,而反之于身,必有以信其在我,而不容自已,则下学上达,自当有所至矣。”[6](23册,P2554-2555)能够明悟“理之所在”的往哲明训,自然可“使吾方寸之间,虚明洞彻,无毫发之不尽”,最终由此“意诚、心正、身修,而推以治人,无往而不得其正者”。[6](23册,P2974)在此“虚明洞彻”的心中,充盈着一股从容洒脱的高远情怀,所谓“纳遐情于方寸”。“歌商”“清琴”乃是暗用原宪歌《商颂》和孔子学鼓琴事,[7](P60-82)既表达作者超然世外的胸怀,也传递了如孔子学琴般循次而进的体悟。因而就有下句千载之后,有会于心的感叹。

最后,由居敬持志、穷理致知走向观物感春。“忽嘤鸣其悦豫兮,仰庭柯之葱蒨”是作者在“求道”的基础上,以“观物”的方式“观天地生生不已”,把直观体验和理性认知融合起来,进入物我合一的境界。这是辞赋中感春传统的一大突破。需要指出的是,“忽”“仰”强调了偶然性,即所谓的“目击道存”。可以想见,久坐书斋之人举目窥园所带来的那一瞬间的触悟。事实上,这是理学家津津乐道的话题。最著名的如周敦颐不除去窗前草,有人问之而周答曰:“与自家意思一般。”朱熹的学生曾就此问题向他请教。学生怀疑周子是取“生生自得之意”,或意在从“生物中观天理流行处”。朱熹却认为不能这样理解,因为“得那田地,自理会得”“须是自家到那地位,方看得”,又说“他也只是偶然见与自家意思相契”,“他也只是偶然见如此,便说出来示人。而今不成只管去守看生物气象!”[4](P2477-2478)换言之,只有经过居敬、穷理这一系列修养之后,实践主体才能理解万物的本体,进而“触目道在”,通过所看到的“天地生物气象”来表达这种认知。这才是为学之正轨。如若只管去看生物气象,即纯粹地“观物”“感春”,那就舍本逐末了。赋中之所以描写“居敬—致知—观物”三过程所表现的循序渐进以及使用“忽”字,其深意即在于此。

二 “吾心之永伤”:《感春赋》的政治情愫

《感春赋》作于淳熙十年(1183)春,赋中“世涂之幽险”“埋轮而絷马”乃指朱熹浙东提刑任上奏劾贪官污吏(以唐仲友为主)而反被论诉一事。淳熙九年(1182),朱熹任浙东提举,正月间就依次奏参了绍兴府、衢州守、衢州监酒库、龙游县丞。[8](P721-725)虽因此惨遭中伤而有“乞赐镌削”之意,但并没有受到太大打击。[6](20册,P776)直至检举唐仲友赃滥不法,朱熹才碰到硬钉子,反被其奏劾。当时宰相王淮之妹是唐仲友的弟媳,两家有同里姻亲的关系。朱熹称:“仲友弟妇王氏门族贵盛,正仲友所恃以为奸者。”[6](20册,P860)虽然朱熹六上奏状,但唐仲友只是被罢了“江西提刑”的新任命,并无其他罢黜。这与王淮的地位和营救有着极大的关系。[8](P735-736)赋中“埋轮”之典出自《后汉书》,张纲上书弹劾梁冀,京师震竦,但由于梁冀之妹是皇后,深受宠爱,皇帝并未用张纲之言。[9](P1817)可谓深切朱熹奏劾唐仲友之情事。朱熹称其“所劾赃吏党与众多,棋布星罗,并当要路。自其事觉以来,大者宰制斡旋于上,小者驰骛经营于下……若其加害于臣,不遗余力,则远而至于师友渊源之所自,亦复无故横肆抵排”[6](21册,P1001)。世途幽险,临路徘徊,由此便有归隐故山之意,这是此赋的创作背景。但作者还想表达什么呢?

宋代黄震评曰:“(《感春赋》《空同赋》)皆用骚体,而无其愁思,寄兴悠远矣。”[10](P931)黄氏肯定《感春赋》无骚体赋之愁思,大概是因次章有大段赋闲隐居之乐的描写,而“寄兴悠远”之“兴”则未见明言。清人洪嘉植则称:“忧世之意未尝忘也,作《感春赋》以见其意。”[8](P759)所见甚确,然而也没有具体分析朱熹之“意”。甚至连朝鲜文人李惟泰在阅读之后也充满疑惑,他说:“偶读朱文公《感春赋》,有曰‘乐吾之乐兮……孰知吾心之永伤’,未尝不三复而兴叹。余亦不自知其何心也。”[11](P423)李氏虽然不知朱子用意就能在吟诵之间兴叹不已,但我们必须追问朱熹有何用心。

历来学者对“悼芳月之既徂兮,思美人而不见”中“芳月”“美人”的隐喻颇有分歧,但这句却是理解《感春赋》的关键所在。传统观点认为“灵修美人以媲于君”,故而“芳月”“美人”譬喻君主;有学者则指出所思之“美人”乃古圣先贤,而非君王。据赋中所言,三复尘编,往哲明训,千载有会于心。“嘤鸣”暗含“求其友声”之意,这里无疑是指尚友古人。“思美人”接续上句而来,所思应是古之圣人。不过,我们仍要追问,朱熹想到的是哪些古人或哪一位古人?

卒章言:“彼美人之修嫭兮,超独处乎明光。”首先,“超独处”出自宋玉《对楚王问》:“夫圣人瑰意琦行,超然独处。”[12](P628)此又可证“美人”指古之圣贤。其次,“明光”出自《尚书·洛诰》:“惟(周)公德,明光于上下,勤施于四方。”《书集传》注曰:“言周公之德,昭著于上下,勤施于四方。……盖成王知周公有退休之志,故示其所以留之之意也。”[13](P193)朱熹早年有《仰思二首》,其一云:“公德明光万世师,从容酬酢更何疑。当年不合知何事,清夜端居独仰思。”[5](P171)所咏乃周公之事,化用《孟子》:“周公思兼三王,以施四事;其有不合者,仰而思之,夜以继日;幸而得之,坐以待旦。”[14](P294)可见,“明光”一词既有经典可以援据,又有朱熹运用的范例。赋中之“彼美人”当指周公,而且也有很强的自喻意味。

周公有退休之志而成王留之,这也贴合朱熹情事。皇帝起初并不同意朱熹乞退,此即朱熹所谓“独蒙陛下圣明,察其孤忠,委曲覆护,非唯不加诛殛,又使得以进职迁官为名而去”[6](21册,P997)。此后朝廷接连有江西提刑、江东提刑、直徽猷阁等迁官进职之举,然而朱熹去意已决,一辞再辞。其中最主要的原因是朝廷只撤销唐仲友之新任,而未进一步差官查究。[6](21册,P1000)赋中首章所言“皇鉴之昭明兮,眷余衷其犹未替”就是指皇帝挽留之意。可见,卒章所用周公之典实有呼应前文的作用,而朱熹以周公自任之意也呼之欲出。

再看赋中慨叹佳辰不再,怀念德音莫违,即“怅佳辰之不可再兮,怀德音之不可忘”,实际也是接续周公之事而来。“德音”典出《诗经·谷风》:“德音莫违,及尔同死。”朱熹注云:“妇人为夫所弃,故作此诗,以叙其悲怨之情。……故为夫妇者,当黾勉以同心,而不宜至于有怒。……如为夫妇者,不可以其颜色之衰,而弃其德音之善。但德音之不违,则可以与尔同死矣。”[15](P32)夫妇喻君臣,朱熹慨叹的是成王周公相辅相成之不在,所怀念的也正是这种君臣相得的美政。“乐吾之乐兮,诚不可以终极” 指次章所写的读书之乐,这种快乐无穷无尽,黄震所谓“无其愁思”,但“忧子之忧兮,孰知吾心之永伤”却是转进一层,卒章显志。这里的“忧”并非通常所解之忧君,如范仲淹“处江湖之远则忧其君”之忧,而应是忧周公之忧。质言之,“子”仍指周公,其忧即上面所引夜以继日,仰而思之的“思兼三王,以施四事”。三王即三代之王,四事即禹、汤、文、武所行事也。赵岐曰:“周公能思三王之道,以辅成王太平之隆,礼乐之备,盖由此也。”[16](P572)朱熹诗中虽云“王事兼施吾岂敢”,但仍然勉励自己“傥容思勉议成功”。[5](P171)可知朱熹虽有归隐之乐,但绝非忘情世事,而是要像周公一样辅佐成王致太平之治,所以,赋中“吾心之永伤”应是一种暂时不能“得君行道”的痛苦。早在去年的辞免状上,朱熹就称:“或者未填沟壑间,得见陛下重振纲维,一新治化,而达聪明目,未忘孤忠,别有远外重难驱使,则臣虽衰拙,尚庶几效其尺寸,将惟陛下所以命之,不敢复有辞矣。”[6](21册,P999)朱熹辞官不过是担心如果奉公守法,如前所为,则又要得罪他人。一方面,这是势不可为,不得不辞;另一方面,他又希望将来得到任用,用世之心尚未泯灭。因此,辞退赋闲只是暂时的,朱熹等待的其实是一个复出的时机。《感春赋》卒章所显的正是这种幽微而又强烈的政治情感。

三 域外流播:朝鲜文人对《感春赋》的阅读和次韵

清代理学家李光地认为六朝无可录之赋,而韩愈《闵己赋》《别知赋》和朱熹《感春赋》则应当入选。[17](P883)这似乎很好地反映出大多数赋学总集钟情六朝之赋,而不选《感春赋》的事实。事实上,作为一种阅读和认同的形式,中国文人对《感春赋》的拟次之作寥寥无几,但在朝鲜却是另一番热闹的景象。

朱熹的著述最早是由安珦(1243—1306)带入朝鲜,此后朱子学逐渐盛行,变成了朝鲜李朝的官方统治思想。由于政治和学术的关系,朱子著作成了朝鲜学者的必读之书。(3)可参见[韩]金文植《朝鲜本朱子大全的特征》,载张品端编《东亚朱子学新论》,厦门大学出版社2011年版,第380—384页。方彦寿《安珦与朱子学文献在高丽的传播与刊行》,载朱人求、乐爱国编《百年东亚朱子学》,商务印书馆2016年版,第63—74页。学者阅读其理学著作,推崇其理学成就,爱屋及乌,对其诗文也极其关注,正如上述李光地以理学家的身份推崇《感春赋》一样。这种心理,中国、朝鲜是相通的。实际上,朝鲜的“朱熹崇拜”是全方位的,从学术到文艺,无一不是他们的学习范围。(4)近来朱熹诗歌在域外流传亦得到学者关注,如衣若芬关于朱熹《武夷悼歌》在朝鲜的一系列研究;卞东波《朱子〈斋居感兴二十首〉在东亚社会的流传与影响》,载于《域外汉籍与宋代文学研究》,中华书局2017年版,第275—333页。与中国相比,最大的不同是朝鲜文人热衷于拟次朱熹的文学作品。就辞赋而言,《感春赋》的拟次数量以及跨越时间之大都远远超过朱熹的其他赋作。如果说其他赋作的拟次只是朱子学传播的必然结果,那么如此大量地选择《感春赋》则意味着它具有某种独特之处而能契合朝鲜文人的心理。

这从朝鲜文人对《感春赋》的阅读就可见一斑。赵显命《罗汝仁墓志铭》曰:“翌年秋,余罢官将敀,与君夜饮如水阁。时风霜凄惨,星月散落。余醉诵朱夫子《感春赋》。君亦击节,慷慨流涕也。”[18](P572)通过上文分析可知,《感春赋》可称悲壮慷慨之处在首尾两章,因此赵显命醉酒吟诵,能让一旁的罗汝仁击节流涕。这就是张华植《读感春赋有感》所说的“春赋一篇不胜悲”。[19](P58)又如朴寅燮《慨然咏感春赋》:“万事伤心忽感春,路多幽险且逡巡。遥遥异代思先哲,渺渺遐方忆美人。耕野彷徨违素志,眄柯葱蒨怅佳辰。悠悠此世吾何适,独抱清琴发兴新。”[20](P58-59)此诗是对朱赋的檃栝,作者所截取的“路多幽险”“吾何适”“彷徨违素志”“怅佳辰”都是对应首尾两章的内容。再看上文所述李惟泰吟诵此赋最后一句而一唱三叹的情景,足见赋中所写之“忧”最易引起海东文人阅读的情感共鸣,即使在他们没有弄清忧之何在的情况下。

再者,朝鲜文人通过次韵的形式抒发自己的怀抱或者表达对朱子的仰慕之情。《感春赋》的拟次作品中,只有5篇是同题拟作,其他均是次韵之作。次韵虽然受限于韵脚,但对作家来说却是有规可循,较易成章。李之濂就称其步韵的目的是为了“略寓鄙抱,且寄仰慕之情”。[21](P330)可见,次韵言志是非常普遍。尹镌辛卯晚岁(1651年)邂逅宋时烈,抚时感事,谈及《感春赋》,曰:“余属英甫:‘时所遭有古今。子之志,即古人之心也,盍步其韵示余哉!’英甫曰:‘乌乎敢?奏韶揄英,和者固难矣。’余谓之固也,何伤乎?亦各言志也已。”[22](P67-68)遭际虽有古今之分,但“子之志,即古人之心”,和韵不过是“各言尔志”而已。宋时烈次韵之后,其弟子如李翔、李箕洪、金昌协等人均加效仿,逐渐形成了次韵《感春赋》的风气。由于宋时烈在朝鲜儒学史仅次于退溪李滉、栗谷李珥的崇高地位,其次韵行为对后世的影响很大。朝鲜学者热衷此事,与尹、宋有很大的关系。而尹镌提点宋时烈所说的“各言尔志”正是朝鲜次韵之作的最大特点。

综观朝鲜拟次之作,其所言之志大抵有三:怀才不遇、思君恋阙、隐逸遁世。兹举三例以概之。安寿禄《次感春赋》序称其于科举,业未精而志未笃,接连的偃蹇挫败,让他绝意荣道,因此“聊次晦翁夫子《感春赋》一篇以见其志”。[23](P22)申正模《感春赋》“抚畴曩之雅志”则是因其贬谪而有所感兴,据其年谱所载:“(1729年)五月。特令放释。本以三年徒罚,而未及周年而全释。”[24](P380)其赋作于三月,其中“遭纷乱而迁谪兮,世知我者何人”“非珪组之是恋兮,寔忠爱之难忘”都是因为贬谪而无法实现囊昔雅志的悲歌。[24](P37-38)金昌协则因奔走世俗之事而感到心力交瘁,作于1680年的《敬次晦翁感春赋和寄俞宁叔得一》即表达了“勋华邈以不可慕兮,宁隐约而守志”“吾将抱耿介以终年兮,苟处幽独其何伤”的栖隐之心。[25](P56)

次韵的内容层面简述如上,但在此过程中,朝鲜文人对于朱子的用韵却有一些争论和分歧。朱赋两句一转韵,平转仄,仄转平,卒章四句一韵,“光”“珰”“忘”“伤”都属于平声阳韵,但赋中“乐吾之乐兮,诚不可以终极;忧子之忧兮,孰知吾心之永伤”,“极”字则不入韵,因此“乐吾之乐”句宜与“忧子之忧”句当作一句看。然而,朝鲜文人次韵却意见不一。概言之,大致可分为两种,一是用“极”字,共有十三篇;一是不用“极”字,共有十五篇。具体而言,用“极”字之作家:宋时烈、尹镌、李箕洪、韩元震、赵宜阳、安仁一、洪直弼、安寿禄、李烋、朴宗永、任宪晦、金汉燮、郑世永。不用“极”字之作家:俞好仁、申光汉、尹镌、李翔、金昌协、申正模、赵观彬、权炳、黄胤锡、朴灿瑛、崔慎之、姜献奎、权命奎、姜时馨、金泽述。两者可谓旗鼓相当。

尹镌《再赠宋英甫》自注云:“本韵‘极’字,不叶韵。前篇易以‘穷’字。英甫责我以擅易古人文字。遂因元韵。”[22](P69)尹镌前篇《感春赋》卒章云:“惟舆卫之在闲兮,岂皇路之终穷。极四载以周流兮,虽劳悴其固何伤。”“极”改成“穷”,以求叶韵。此举遭到宋时烈的反对,故而再赋一篇时重用“极”字。需要指出的是,改字在尹镌之前既已有之,并非新鲜事,如俞好仁改“极”为“方”。[26](P199)在此之后,改字亦曾出现,如崔慎之改“极”为“疆”。[27](P294)方、疆都是平声阳韵,故而俞、崔改之以叶韵。

不用“极”字的朝鲜文人,除了改字之外,大部分都是直接拔掉此韵。朴灿瑛云:“朱子作《感春赋》。尤翁尝次其韵。昔在渼上与黄永叟说及之。永叟曰:尤翁之以‘极’字叶韵,恐误也。盖朱子之作章句甚长。故尤翁以‘极’字为一句看也。吾则尝和之而拔去‘极’字焉。余思之似然矣。闲居无事,偶有所感,敢率尔和之。用永叟之例云尔。”[28](P152)黄永叟即黄胤锡(1729—1791),其《感秋赋》虽名为感秋,却是次《感春赋》韵。他直接忽略“极”字也影响了朴灿瑛。事实上,大多数不依“极”字的文人都是采用了这种做法。较特殊的是,不用“极”字却保存了朱熹“5/6/5/7”句式,如姜献奎:“守吾之玄兮,有余师于归求;惟时之懋兮,何必览物而永伤。”[29](P35)不过仅此一例。

以上是关于朱熹卒章用韵的分歧,然而尚有人对首章用韵也有疑问的。以平水韵的标准来看,“之”“期”是平声支韵;“替”属去声霁韵,“志”则属去声置韵。因此,李烋自注称:“谨步朱夫子原韵,而第三句‘替’字与‘志’字不叶。故随措以“置”字,恐涉僭易。”[30](P115)“置”属于去声置韵,李烋改用是为了与“志”字叶韵。然而,朱熹并非按照平水韵的标准,而是较宽的韵部,李烋所改实属多余。

综上而言,如以两句一韵的程式来衡量,《感春赋》中“极”字的出韵确实比较特殊。朝鲜文人也各有各的理解。事实上,这很可能是朱熹不想以辞害意而有意为之,但读者如果没有再三吟咏,一般都只注意其中的内容,而忽略了文学的形式。朝鲜文人的讨论实际有助于我们深化对作品的理解。文人次韵是朝鲜文坛接受朱熹文学的一种重要方式,这也决定他们会比通常的读者更加属意作品的形式,而接受之中的理解、误读不仅是剖析作品的流传和经典化的重要切入点,而且也可由此窥探朝鲜文人对中国文学的认识程度。

四 结语

总括上文,首先,《感春赋》中的理学意蕴恐怕不是今人所说的道统承继、君子人格、圣贤气象,而是用文学修辞再现“主敬以立其本,穷理以进其知”的为学主张。感春正是在这个基础上才得以成立的。朱子特别强调“观物”过程中的不经意,正是因为如果能够践行“主敬穷理”的为学之训,那么,因春色而有所感悟将是水到渠成之事。《感春赋》正是把“主敬—致知—观物”的过程生动地展现出来,可以说是朱熹理学思考的诗性再现。

其次,赋中虽有大段春日隐居之乐的描述,但同时也寄托了朱熹的忧世之意和用世之心。后世学者要么对其“忧”语焉不详,要么过于关注“乐”的内容,而忽视了“忧”的用意。从其卒章所用周公之典切入,结合其具体行事,赋史互证,可以窥觇朱熹用心及其与政治生活的关系。余英时曾言南宋理学家有一个显著的政治特色,就是对王安石“得君行道”的际遇非常向往。[31](P314)余氏是从政治文化的角度加以论证的,而《感春赋》却给我们提供了一个文学的视窗,透视理学家在文学文本中的政治情愫。进而言之,南宋理学家向往的不仅是王安石的得君行道,还应包括“有德有位”的周公事业。事实上,次章所写之乐是属于“内圣”层面,卒章所写之忧则是“外王”层面。朱熹想要追求的理想状态是始于内圣,终于外王,但此番隐退,暂时无法推明治道,故而有“吾心之永伤”。可以说,《感春赋》是一篇承载朱熹内圣外王之学的文学文本。

最后,朱熹辞赋在朝鲜的流传颇为广泛,《感春赋》更是深受欢迎和喜爱,并成为文人拟次的焦点。朝鲜文人阅读《感春赋》所引起的共鸣,既是作品文学感染力的体现,也是对朱子之“忧”有深切同情的结果。次韵之作之所以大量产生,一是因为尹镌、宋时烈等名家的揄扬而产生了连锁反应;二是因为《感春赋》的用韵特点适合各言尔志。因此,文人学者多用次韵的形式来发抒怀抱,寄托对以朱子为代表的理学家及其思想的追随仰慕之情。在次韵过程中,朝鲜文人不仅关注原赋的内容,而且对其用韵也十分着意,并且产生了热烈的讨论。这是中国文坛所未曾出现的现象,而域外的介入对我们重审朱熹原作实有莫大的帮助。朱熹辞赋见载于《朱子文集》,尚有《虞帝庙迎送神乐歌词》《白鹿洞赋》《空同赋》,这些作品虽不及《感春赋》影响广泛,但也并非无人问津,由其次韵之作就可看出端倪。事实上,“朱熹崇拜”是朝鲜文坛一个普遍的现象,对其诗赋的追和,可以说遍布各种文集之中。最极端的例子是赵宜阳(1719—1808)《梧竹斋文集》就逐章步韵朱熹诗赋,和遍《朱子文集》的诗赋。换言之,朱熹文学在朝鲜的流传和影响仍然值得进一步研究。

附表:朝鲜文人拟次《感春赋》表