理解性教学:赋能小学数学“教—学—评”一致性实施

丁雪莲

[摘 要]小学数学理解性教学基于教师对课标、教材、学生的充分理解,以学生核心素养的培育为导向,依据逆向设计理念精心组织教学,以多元评价促进学生的学习活动,从而有效促进学生对数学的理解。文章以“长方体和正方体”单元为例,立足“教—学—评”一致性教学理念,以终为始、以评促教、以评促学,创设真实情境,关注学习迁移,运用多元评价手段规划单元教学评活动,让学生在理解性教学中逐渐形成核心素养。

[关键词]理解性教学;“教—学—评”一致性;长方体和正方体

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2023)32-0041-03

苏教版教材六年级上册“长方体和正方体”单元是小学阶段立体图形教学的起始课,也是学习立体图形的种子课,知识点多,需要先梳理教学过程中存在的一些普遍问题,再结合具体案例阐述具体实施的路径,以形成促进“教—学—评”一致性的理解性教学策略,更好地提升学生的学习活动品质,培育学生核心素养。

一、问题审视:课堂教学中存在的问题

近年来,学业评价愈加趋向于考查学生的理解力水平,有些教师却还停留在原有的评价标准上。以“长方体和正方体”为例,学业评价主要存在以下三个问题。

1.浮光掠影——理解不透彻

学生对长方体、正方体的特征、表面积及体积的概念和计算比较熟练,但是遇到选材料拼搭长方体框架或制作盒子、根据平面展开图选立体图形、求一张纸的体积等实际问题时,就会感到困难。究其原因主要是教师平时的教学重书本知识讲解、轻动手操作,重经验教学、轻评价导向教学,导致学生理解不透彻,学习不深刻。

2.高深莫测——课堂低效能

学生在理解表面涂色的正方体的规律上存在困难,一段时间后就会遗忘。究其原因主要是教师的课堂教学与学生的学习活动割裂,教师忽视了学生接受知识是一个循序渐进的过程。问题应是由学生逐步探究得到的,如果让学生毫无准备地解决一个个复杂的问题,会导致课堂活力不足,甚至陷入低效能状态。

3.走马观花——素养难培育

本单元有不少数学实践活动,虽然有些教师设计了很多实践活动,但这些活动思维含量低,学生只是听令而行,不明白操作的原理、方法,因此体验不深刻,思考浅表化。这种泛化式的活动是无效的学习活动,极不利于学生核心素养的培育。

显而易见,上述三种问题背离了《义务教育数学课程标准(2022年版)》的评价标准,教学与评价呈现出“两张皮”现象,教、学、评不一致。

二、意蕴解读:“教—学—评”一致性理念下理解性教学的内涵与特征

崔允漷教授曾言,要让教学“回家”,必须基于《课程标准》,追求“目标—教学—评价的一致性”。“教—学—评”一致性理念下的理解性教学,旨在通过真实、丰富的学习活动促进学生深度学习,进而发展学生的数学理解力,培育学生核心素养,具体表现为以下特征。

1.教:情境真实性

随着《课程标准》的颁布,对学生学业质量的评价逐渐倾向于评价学生在情境性的真实问题中的解决情况,因为“真实、具体的问题情境”是学生数学核心素养形成和发展的重要平台,能为学生数学核心素养提供真实的表现机会。本单元有关长方体和正方体的特征、平面展开图、表面积、体积等知识的教学并不是简单的知识点灌输,而是在单元整体视域下开展真实问题情境教学的整合,促使学生在解决问题的过程中积极探究,在丰富的实践活动中积累经验,在亲身经历中深化学习体验,在知识联系中走向深度学习。在理解性教学中,保证情境真实性的目的是以评促教、以学定教、寓评于学,更好地促使教师教得丰厚而深远。

2.学:应用迁移性

理解意味着学生能围绕某个主题进行创造性的、有效的思维和行动,意味着学习的真正发生,而学会学习是深度学习视域下学生理解力提升的良好表现。当学生离开教师的引导,独立运用所知所学完成挑战性任务时,就是学习方法、思想应用迁移的过程。教师在引导学生认识并掌握长方体的特征、平面展开图、表面积与体积计算方法后,应让学生将所学应用迁移到解决正方体的实际问题中,并引导学生在解决问题的过程中发现两个问题看似相同其实又不同。迁移的过程既有继承又有发展,学生得以收获新的知识、思想与方法,从而形成良好的核心素养。

3.评:评价多元性

教学评价事关课堂教学发展方向,有什么样的评价指挥棒,就有什么样的教学导向。教师在设计每个问题情境前理应认真梳理评价维度,根据每个任务预期的不同结果表现设计对应的教学评价内容与方式,做到尊重学生间的个性差异,全力探索有趣又有料的多元评价路径,并通过学生自评、同学互评、教師评价与家长评价等综合评价方式丰富学生的体验,鼓励学生在自主、开放、富有创意的评价中展示个性、增强自信、汲取持续向上的生长力量,让学生的成长真实发生。

教、学、评三个维度构成了一个完整的教学活动,三者相互促进、相互融合,才能更好地实现以评促教、以评促学、以评促改、以评提质。

三、实践滋养:“教—学—评”一致性理念下理解性教学的实施路径

下面以苏教版教材六年级上册“长方体和正方体”为例,具体阐述理解性教学赋能“教—学—评”一致性实施的有效路径。

1.以终为始,逆向规划教学评活动

学生核心素养的培育应以“学年目标—学期目标—单元目标—课时目标”的顺序,逆向规划教学活动和评估任务。

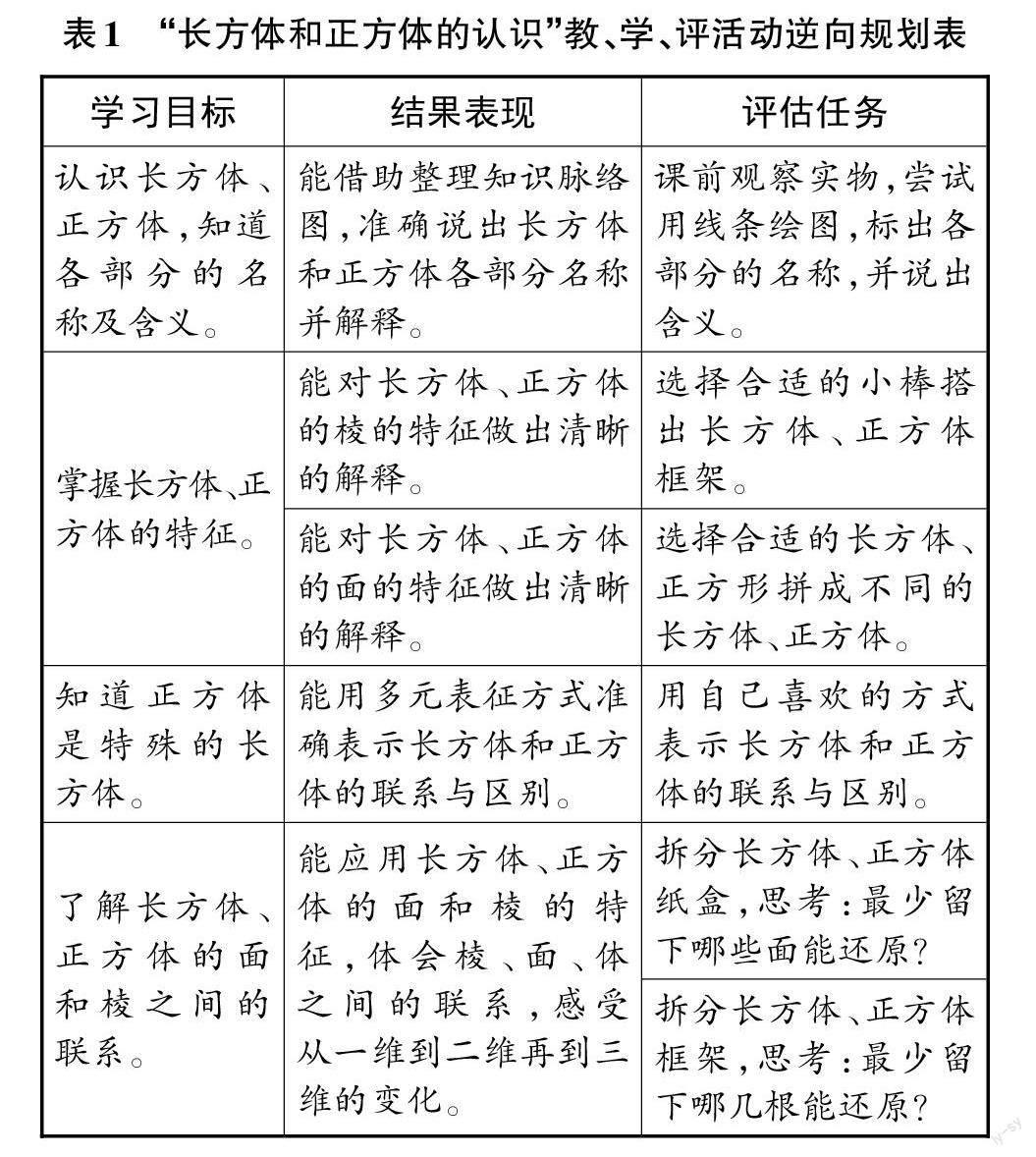

如教学“长方体和正方体的认识”前,教师在详细了解与本课时内容相关的教学基础、后续延伸及单元目标后,首先要精准确定学习目标,其次是厘清结果表现,最后是做好评估任务设计(见表1),以实实在在的表现性评估活动检验教和学的活动是否落到实处,体现“教—学—评”一致性。

在逆向规划“长方体和正方体的认识”教、学、评活动时,教师要利用“望远镜思维”向远处看,在教学中搭建从宏观到微观的总体框架,促进学生达成表1中的四个学习目标。另外,教师要运用放大镜思维向内挖,帮助学生理解长方体、正方体的特征及它们之间的联系,促进学生学深悟透,实现有效迁移。为了检验学生是否真正掌握本课时学习目标,教师可通过观察学生在这6个评估任务中的真实表现来进行客观评估,从而根据学生真实的理解水平做出及时的教学调整和改进,有效提升学生对长方体、正方体特征的理解,为学生的后续学习打下坚实基础。

2.以评促学,巧妙创设真实性问题情境

学习情境的创设宜立足真实情境、解决真实问题,让学生在“做数学”的过程中亲身经历、体验,感悟知识的核心本质。

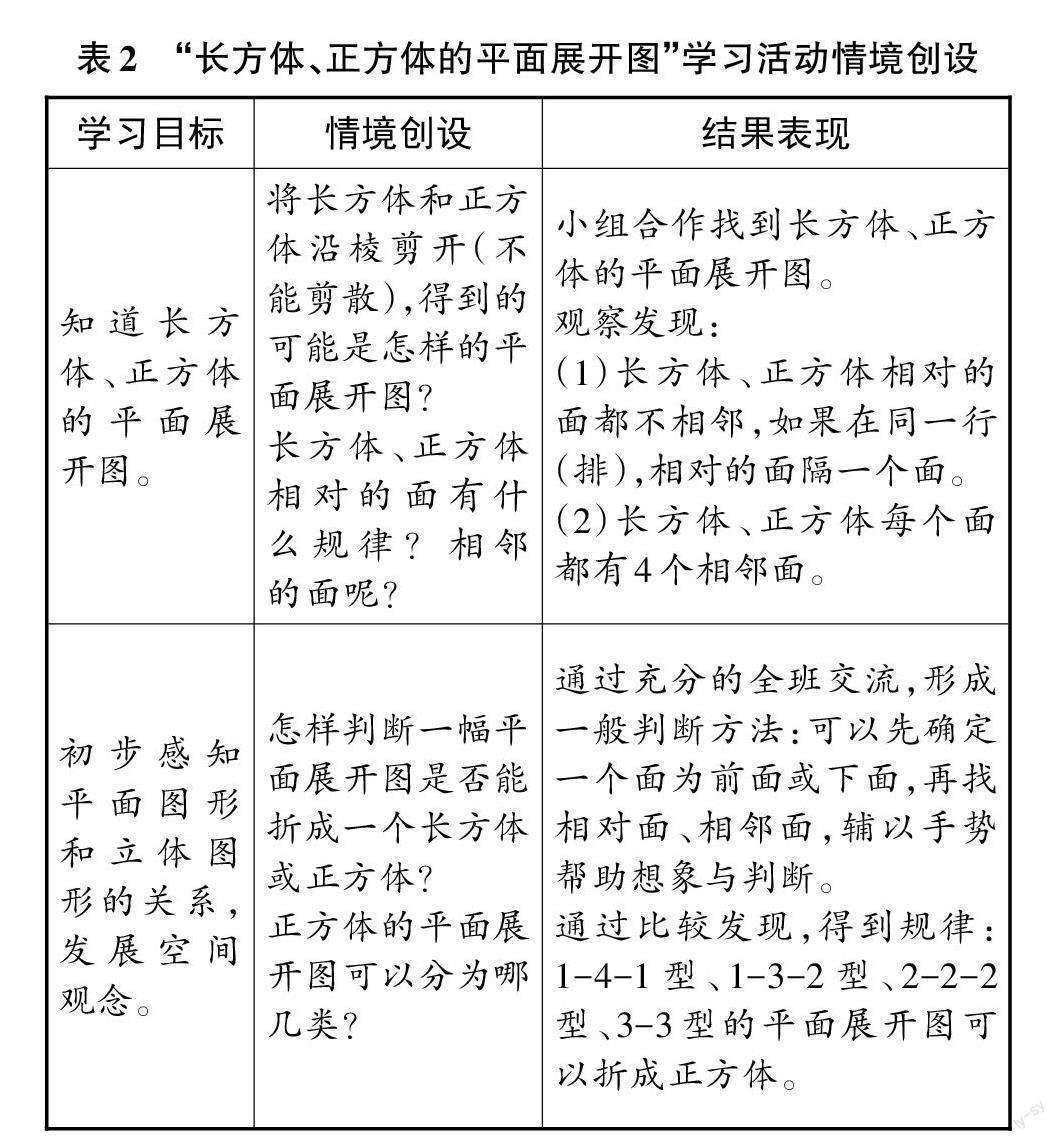

如学习“长方体、正方体的平面展开图”时,学生需要经历“立体—平面—立体”的空间观念建构过程。教师应创设巧妙的真实性问题情境(见表2),帮助学生积累丰富的直接经验,更好地形成空间观念。

在解决“长方體、正方体的平面展开图是怎样的?”“怎样判断平面展开图能否折成长方体、正方体?”这两个真实性问题时,学生充分运用长方体、正方体的特征去操作、想象、推理,借助手势帮助思考,发现真困惑,学会运用所学知识进行解释、判断,促进了对数学知识、方法和思想的理解,“学”得更透彻、更持久,发展了空间想象能力和推理能力。

3.以评促教,全面发展学生核心素养

多元化的评价能更好地促进教与学的活动,了解学生真实的学习过程和学习结果。

学生在“长方体、正方体的体积”学习活动各个阶段中的表现是不同的。根据评价多元性的特征,笔者制订了具体、公平的评价标准(见表3),选择多样化的评价主体,对学生学习活动中反映出的学习水平、过程性表现等做出全面评价,帮助学生在探究与推导长方体、正方体体积的活动中有效提升小组协作能力,提高表达能力、推理能力、应用能力,从而有效培育学生的核心素养。

综上所述,“教—学—评”一致性理念下的理解性教学源于教师对教材的个性化理解,立足学为中心、以学定教的单元整体教学,锚定学习目标。根据预期的学习结果表现,教师以逆向设计理念规划教、学、评活动,创设真实问题情境,让学生在自主学习与合作交流中不断深化感知、明确数学本质,在新的挑战任务中积极探究、迁移应用,解决实际问题,从而获得对数学知识的深刻理解,发展核心素养。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 格兰特·威金斯,杰伊·麦克泰格.追求理解的教学设计[M].上海:华东师范大学出版社,2016.

[2] 吕林海.数学理解性学习与教学:文化的视角[M].北京:教育科学出版社,2013.

[3] 徐洁.基于大概念的教学设计优化[M].上海:华东师范大学出版社,2021.

[4] 吴正宪,周卫红,陈凤伟.吴正宪课堂教学策略[M].上海:华东师范大学出版社,2012.

[5] 贲友林.贲友林与学为中心数学课堂[M].北京:北京师范大学出版社,2016.

(责编 吴美玲)