数形结合思想在小学数学课堂教学中的应用策略

蒋鹏 梁宇

[摘 要]数学是一门研究数量关系和空间形式的学科。“数”和“形”在数学中无处不在,数形结合思想在数学中的应用极为广泛。文章从数形结合思想的含义入手,分析数形结合思想在小学数学课堂教学中的应用意义,从以形助数、以数解形和数形融合三方面给出应用策略,以期帮助教师提高课堂教学质量和效率。

[关键词]数形结合;课堂教学;应用策略

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2023)32-0096-03

我国著名数学家华罗庚曾说过:“数缺形时少直观,形少数时难入微;数形结合百般好,隔离分家万事休。”这生动地指明了“数”和“形”之间相辅相成、对立统一的关系。数形结合思想将抽象的数学语言和直观的图形联系起来,是连接两者的桥梁。教师在课堂教学时要注重向学生渗透数形结合思想,加深学生对知识的理解,以提高课堂效率。

一、数形结合的含义

数形结合思想是根据数量和图形之间的对应关系,通过相互转化来解决问题的思想方法,它既是一种具有普遍指导意义的数学思想,也是一种数学方法,可以作为一种解决具体的数学问题的手段。“数”和“形”是对立统一的,在一定条件下可以互相转化。一般来说,“数”主要是指数、代数式、方程、函数、数量关系式等;“形”主要是指几何图形和函数图象等。在小学数学教学中,“数”与“形”的结合也可以看作是抽象与直观的结合:“数”具有抽象性,代表数学符号、数学概念等抽象的数学知识,“形”具有直观性,代表几何图形、实物教具、演示图像等具体的形象材料。

数形结合思想的应用可以细分为两种情形:第一种是“以形助数”,主要指利用“形”去解决“数”的问题,即借助几何图形的直观性来阐明数量关系;第二种是“以数解形”,主要指利用“数”去解决“形”的问题,借助数的精确性来阐明图象性质。以形助数和以数解形既相互独立又相互联系,两者共同构成数形结合这一有机整体。

二、数形结合的应用意义

1.降低学生学习数学知识的难度,提高课堂学习效率

對于小学生,特别是低年级的学生,他们系统化学习数学知识的时间还不够长,数学思维尚未成熟,因此在短时间内理解抽象的数字和数学概念对他们来说是有一定难度的。教师在课堂上利用数形结合思想进行教学,借助直观图形来帮助学生理解数量关系,使抽象的数学知识变得直观,将原本复杂的推理和运算过程变得简单化和可视化,从而降低学生理解知识的难度,提高课堂学习效率。

例如,在教学“20以内的退位减法”时,如果直接解释“破十法”的含义,容易导致学生对退位减法的算理理解不透彻,这样学生在计算时容易出错。但如果借助小棒这一教具,让学生实际操作退位减法的过程,理解“破十法”的原理,那么就能显著降低理解难度,帮助学生掌握算理。

2.发展学生抽象思维和形象思维,促进思维协调发展

根据皮亚杰的认知发展阶段理论,小学一到四年级的学生尚处于具体运算阶段,他们的思维主要是形象思维,即使是五、六年级的学生,抽象思维也仅处于初步的发展阶段,且需要具体事物的支持。因此,教师在课堂上利用数形结合思想可以开拓学生的思维,学生思维可以从形象到抽象,也可以从抽象到形象,二者灵活变换,将“数”和“形”有机结合,同时发展学生的抽象思维和形象思维,从而促进思维协调发展。例如,教师在教学“分数的初步认识”时,先利用图形的分割或折叠将图形平均分成几份,向学生介绍分数的含义,使学生在头脑中建构起几分之一的表象。在练习时,教师可以先给出分数,再让学生在图形中用涂色的方法表示出分数的大小,利用“形”认识“数”,再从“数”分析“形”。在这样的过程中,学生的抽象和形象思维都能得到发展。

3.帮助学生形成正确的问题表征,培养问题解决能力

美国现代认知心理学家西蒙指出,表征是问题解决的一个中心环节,它说明问题在头脑中是如何表现出来的。学生解决数学问题的关键在于能够对问题进行正确的表征,要能够依据题目给出的数学信息和已有知识经验在头脑中形成对问题的正确理解,进而寻求解决问题的办法。在解题过程中,有些数学问题过于抽象或复杂,学生找不到突破口,此时,教师可以运用数形结合的思想,使复杂抽象的问题变得简单形象,提供一种新的解题思路,打破思维定式,帮助学生形成正确的问题表征。

学生在学习数学的过程中会遇到各种问题,比如相遇问题、追击问题、面积问题、购买商品问题、缴费问题等,这些问题往往包含着错综复杂的数量关系。如果学生不借助画图、列表等数形结合的方法,其对题意的理解就会很吃力,难以解决问题。因此,教师在教学时应利用数形结合思想,借助直观手段帮助学生厘清问题中的数量关系,进而解决问题。

三、数形结合应用的策略

1.以形助数,借助直观材料讲解抽象知识

小学生的思维方式以形象思维为主,抽象思维尚未得到充分发展。然而,概念、定律、公式等数学知识是抽象的,这就决定了小学数学知识的学习需要“形”的辅助。教师在教学时要运用好以形助数,将抽象难懂的数学知识转化为形象直观的图形,利用图形展现数量关系,让学生通过感性材料获得理性认识。

(1)利用实物展现数学内容

在教学过程中,教师利用实物将抽象的数学内容展现出来,让学生不再仅是学习枯燥的数学公式、定理,还要通过实际操作感受数学的魅力。这些实物既可以是课堂上的教具,也可以是日常生活中的物品。在接触实物的过程中,学生充分运用自身的感官获得丰富的感性经验,把抽象的数学知识变得形象直观,进而明确数学内容中的数量关系。最终,学生将感性经验转化为理性认识,完成数学知识的学习。

例如,在教学“几分之一”时,教师如果直接告诉学生“几分之一表示将一个物体或一个图形平均分成几份,每一份就是它的几分之一”这样的数学概念,那么学生理解这一抽象概念的内涵会有一定的难度。但如果让学生实际操作几分之一的形成过程,比如让学生动手去切一块月饼,先理解将一块月饼平均分成几份,每一份就是这块月饼的几分之一,再由月饼引申到一般物体或图形,那么学生就能很迅速地在头脑中构建分数的概念。

(2)引导学生利用画图厘清数量关系

有些数学问题中的数量关系过于复杂,学生在解题时很容易思绪混乱,这时教师可以鼓励学生根据题意画图,将问题中的数量关系描绘在图形上,再对画出的图形进行分析,以正确理解数量关系。小学课堂上常用线段图、韦恩图等刻画数量关系,这些图形可以化复杂抽象为简单形象,帮助学生解决数学问题。

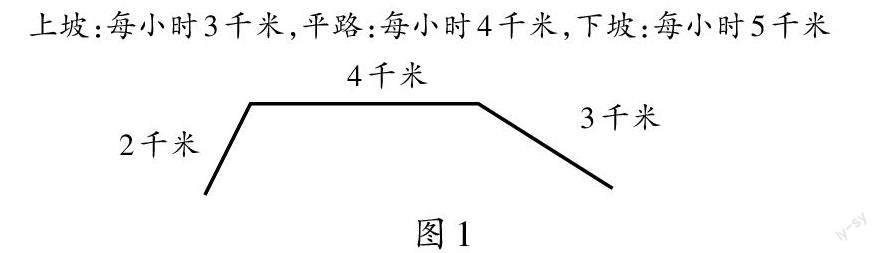

画图尤其适合在应用题中使用,因为应用题中有大量的文字描述,并且随着年级的升高,题目给出的条件越来越复杂,解答的难度也随之增加。教师引导学生画图,可以帮助学生在大量的文字中抓住多个数量之间的联系。例题:快递员从甲地送快递到乙地,一开始是2千米的上坡路,接着是一段4千米的平路,最后是3千米的下坡路。快递员上坡时速度为每小时3千米,走平路时速度为每小时4千米,下坡时速度为每小时5千米,若早上六点出发,请问他何时能回到邮局?学生遇到该题时,很容易误解为来回时间都一样。究其原因,是没有搞清楚来回上下坡的速度不同。教师在教学时可以引导学生用画图的方式解决该问题。学生在圖中(如图1所示)明确标出各项数字信息,可以发现题目中的各项数量关系非常清晰,再利用路程和速度的关系即可解决问题。

(3)运用数线图教授有关数的知识

数轴是以形助数的重要工具,它通过一条直线将众多数字直观地呈现出来,让学生明白数是有顺序的,数的排列也是有规律和方向的。小学阶段没有正式引入数轴的概念,一般都是以数线图的方式呈现。数线图是一条标有数量的线段。学生可以通过直观的数线图认识各种类型的数,例如自然数、分数、小数、负数等,并且经过长期的学习,学生还能明白任何有理数都可以用图上的点表示,数和图上的点是一一对应的。数线图还能帮助学生比较数的大小和理解运算过程,学生通过观察知道较大的数总是在较小的数的右边,加和乘一个正数就是向右数格子,减就是向左数格子。此外,数线图不仅能显示出各个数所在的位置,还能帮助学生计算出从一个点到另一个点的距离,并且具有一定的方向性,这有助于学生理解方向和距离。

例如,在教学“10以内的数”时,教师可以利用数线图让学生对数的大小有初步的认识和理解,明确“在数线图上,越往右数越大”,理解数的顺序排列。为了让学生进一步理解数的大小,可以在图上留空几个数不出示,引导学生进行填空。教学“10以内数的加减法”时,教师可以让学生利用数线图计算,向学生介绍加法就是先在数线图上找到一个加数,再向右走另一个加数的格数,走到的位置上的数就是和,减法反之。学生在一个一个数格子的过程中,可以很直观地观察到加减法的过程,理解算理。

2.以数解形,引领学生从数的角度探究几何图形的特点

以数解形是一种主要应用于几何图形中的方法,其核心思想是用有关数的知识解决几何问题。有的几何图形看似比较复杂,但其中的数量关系很简单,这时就可以借助数学语言阐明“形”的属性。例如,图形的性质特点、有关图形的体积和面积的计算等。教师在教学有关几何图形的知识时,要多让学生从数的角度分析形的特点,借助简洁的数学语言描述抽象的图形,从而使学生更深入地理解有关图形的知识和特性。

(1)引导学生利用数学公式解决几何问题

数学公式反映了不同事物之间的数量关系,它是学生解决许多几何问题的关键。小学中有许多数学公式,包括几何图形的周长、面积、体积计算公式,数量关系的计算公式,例如路程=时间×速度等。在求解有关图形的问题时,教师要引导学生利用相关数学公式寻找图形之间的联系,探究图形中蕴含的数量关系。

例如,在求解不规则图形的面积时,主要通过多种方式将不规则图形转化成规则图形。在转化成三角形、长方形、圆形等规则图形时,要考虑到规则图形适用哪些数学公式,依据数学公式进行转化。例如,在求解图2阴影部分的面积时,教师可以让学生先分析一下可能会用到哪些数学公式,再对图形进行分割。该题可以只用三角形面积公式求解,也可以并用三角形面积公式和圆的面积公式求解。

(2)帮助学生建立数学模型,探索一般规律

数学模型是用数学语言、符号概括或近似地表达系统规律的数学结构,它反映了一个系统内部各变量之间的关系。利用数学模型,学生可以解决某一种类型的图形问题,而不仅仅是某一个图形问题。在教学时,教师可以让学生从探索特殊情况开始,分析数的特点,逐步得出一般规律,最终发现数学模型,使学生对知识有更深刻的理解。

例如,在教学“多边形内角和”时,学生已经掌握了三角形的内角和是180°,也知道了长方形和正方形的内角和是360°,但不知道不规则四边形以及多边形的内角和是多少。教师要从四边形内角和的探究入手,让学生自主探究,利用测量法、剪拼法和分割法等探索得知四边形内角和为2×180°=360°,并且明白分割法(将四边形分割为2个三角形,2个三角形的内角和相加的和等于四边形内角和)是最方便快捷的方法。再利用分割法将五边形分割为3个三角形,五边形内角和为3×180°=540°。同理,将六边形分割为4个三角形,六边形内角和为4×180°=720°。在探索完这些图形的内角和后,教师要引导学生根据这些式子发现多边形的边数和内角和的关系,最终得出数学模型:多边形内角和=(边数-2)×180°,用符号表示为n边形内角和=(n-2)×180°。

3.数形融合,将直观和抽象统一起来进行教学

数形融合既包含以形助数,也包含以数解形,是数和形的统一。“数”和“形”具有内在联系,共同构成数形结合这一整体,数量关系可以生动描述图形的性质特征,图形中也存在着许多数量关系。在数学教学中,数和形相辅相成,缺一不可,教师不能将二者拆分,而是要将二者融合。

例如,在“用数对确定位置”的教学中,教师可以创设学生座位分布、电影票等情境,帮助学生理解数对的具体内涵和书写形式。在学生熟练掌握后,让学生依据数对说出对应位置同学的名字。先利用以形助数,用直观的座位分布帮助学生理解抽象的数对,再利用以数解形,用数对分析座位分布情况。从“形”到“数”,再从“数”回到“形”,“数”和“形”得以巧妙结合。

总而言之,教师在课堂上运用好数形结合方法,既可以让复杂抽象的数学知识以简单形象的方式呈现出来,让学生更容易理解,也可以增强学生对几何图形的理解,拓宽学生解题思路,提高教学质量。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 高志勇.小学数学教学中数形结合思想的渗透研究[C].广东省教师继续教育学会.广东省教师继续教育学会第六届教学研讨会论文集(二),2023:372-376

[2] 池赛.数形结合思想在小学数学教学中的应用实践[J].学周刊,2022(33):27-29.

[3] 范彬彬.以形助数 数形结合:探寻小学数学思考力提升的有效策略[J].名师在线,2022(35):22-24.

[4] 杨福林.数形结合在小学数学课堂教学中的探索[J].读写算,2021(23):92-93.

【本文系广西研究生教育创新计划项目(学位与研究生教育改革专项课题)(编号JGY2022216); 课程思政与教育硕士专业课程群有机融合的研究——以小学教育专业为例。】

(责编 梁桂广)