160例老年急性周围型下肢深静脉血栓形成者中医证型与血栓相关凝血标志物水平的相关性研究

杨 静 于巧亚 王植荣 王 峰 马洪皓 马 静 王书伟

(河北省沧州中西医结合医院,河北沧州061001)

下肢深静脉血栓好发于老年人,是仅次于心脑血管疾病的第三大血管疾病[1]。老年人随着年龄的增长,身体机能下降,下肢深静脉血栓的发生率也逐渐上升[2]。周围型是老年下肢深静脉血栓患者最常见的类型,可归属于中医学“脉痹”“股肿”等范畴,病机无外乎“瘀、湿、虚”,但目前对下肢深静脉血栓形成者的中医证型与血栓相关凝血标志物的相关性研究较少。基于此,本研究通过观察老年急性周围型下肢深静脉血栓形成者中医证型与血栓相关凝血标志物的关系,以期为老年急性周围型下肢深静脉血栓形成者中医证型的诊断与鉴别诊断提供更为精确的依据,现报道如下。

1 临床资料

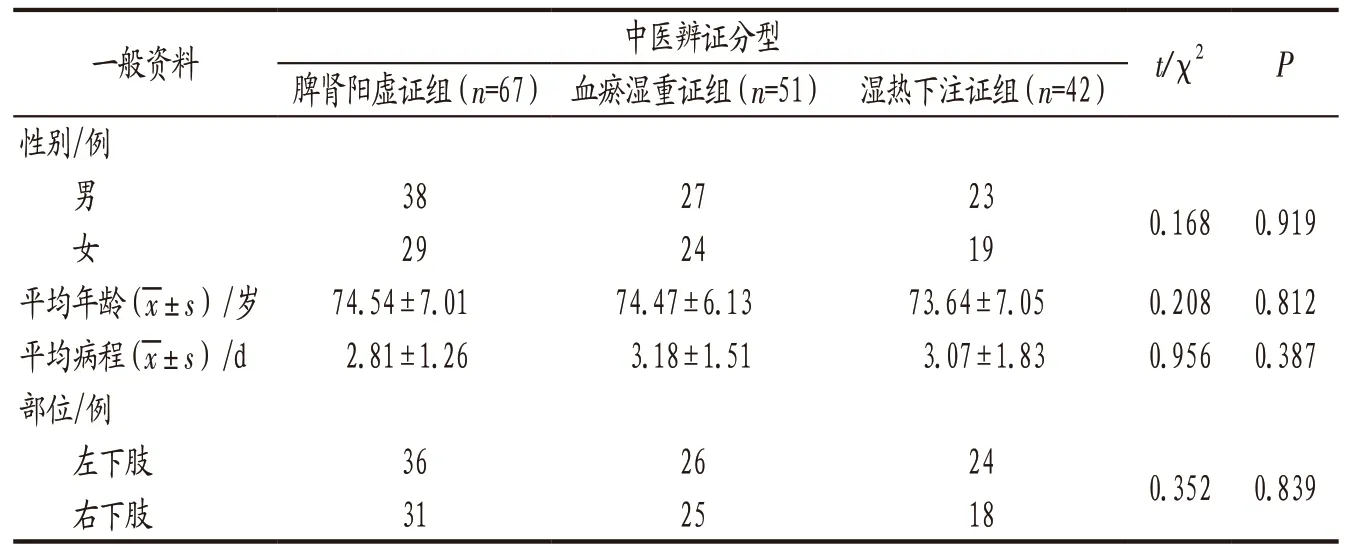

1.1 一般资料 选取2019年1月至2022年1月于河北省沧州中西医结合医院心血管内科住院治疗的老年急性周围型下肢深静脉血栓形成者160例,根据不同中医证型分为脾肾阳虚证组、血瘀湿重证组、湿热下注证组,3种证型组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,详见表1。本研究经河北省沧州中西医结合医院伦理委员会审核批准(2021-KY-006.1)。

表1 3种证型老年急性周围型下肢深静脉血栓形成者一般资料比较

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照《深静脉血栓形成的诊断和治疗指南(第三版)》[3]及《下肢深静脉血栓形成诊断及疗效标准(2015年修订稿)》[4]中周围型下肢深静脉血栓形成诊断标准,并经过下肢彩色多普勒超声检查确诊。

1.2.2 中医辨证标准 参照《中医病证诊断疗效标准》[5]及《下肢深静脉血栓形成诊断及疗效标准(2015年修订稿)》[4],并结合临床实际,将下肢深静脉血栓形成分为脾肾阳虚证、血瘀湿重证、湿热下注证3种证型。(1)脾肾阳虚证:患肢肿胀、沉重,朝轻暮重,伴腰酸畏寒,疲乏无力,不欲饮食,患肢皮色暗褐,舌质淡胖,苔薄白,脉沉细。(2)血瘀湿重证:患肢肿痛较重,皮色暗红,浅静脉扩张,活动后加重,舌质暗红有瘀斑、瘀点,苔白腻,脉沉细或沉涩。(3)湿热下注证:患肢明显肿胀,压痛明显,皮色暗红而热,浅静脉扩张,按之凹陷,伴发热,口渴不欲饮,小便短赤,大便秘结,舌质红,苔黄腻,脉滑数。由2名副主任中医师结合辨证分型标准进行辨证分型,结果一致者确定为该证型,不一致者予以剔除,并由1名主任中医师抽查审核。

1.3 纳入标准 年龄65~85岁;符合下肢深静脉血栓形成西医诊断标准;发病在14 d之内且为单侧下肢血栓;自愿参加本研究并签署知情同意书。

1.4 排除标准 有出血性疾病或近期有输血史者;已应用抗血小板、抗凝药物者;合并有缺血性脑卒中、急性心肌梗死、肺动脉栓塞等血栓栓塞性疾病者;合并有浅静脉血栓者;精神异常或患有精神疾病者。

2 研究方法

2.1 指标观察

2.1.1 中医证型分布 统计160例老年急性周围型下肢深静脉血栓形成者中脾肾阳虚证、血瘀湿重证、湿热下注证患者各自占比。

2.1.2 血栓相关凝血标志物

2.1.2.1 凝血指标 所有患者均于清晨空腹状态下抽取上肢静脉血4 mL作为检测标本,使用全自动凝血分析仪(上海希森美康医用电子有限公司,型号:CS-S100)分析凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(FIB)、D-二聚体(D-D),并行组间统计学比较。

2.1.2.2 血栓标志物 所有患者均于清晨空腹状态下抽取上肢静脉血4 mL作为检测标本,使用全自动免疫分析仪(上海希森美康医用电子有限公司,型号:HISCL-5000)分析血栓调节蛋白(TM)、凝血酶抗凝血酶复合物(TAT)、纤溶酶-α2纤溶酶抑制物复合物(PIC)和组织纤溶酶原激活物/抑制剂-1复合物(t-PAIC),并行组间统计学比较。

2.2 统计学方法 采用SPSS 23.0统计软件对数据进行统计学分析。本研究计量资料均符合正态分布,以()表示,组间比较采用 t 检验,多组间比较采用方差分析;计数资料以例/率表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

3 研究结果

3.1 160例老年急性周围型下肢深静脉血栓形成者中医证型分布 160例老年急性周围型下肢深静脉血栓形成者中脾肾阳虚证67例(占41.88%)、血瘀湿重证51例(占31.87%)、湿热下注证42例(占26.25%)。

3.2 3种证型患者凝血指标比较 3种证型老年急性周围型下肢深静脉血栓形成者PT、APTT比较,差异无统计学意义(P>0.05);湿热下注证组患者FIB与D-D水平均明显高于脾肾阳虚证组和血瘀湿重证组(P<0.05),脾肾阳虚证组和血瘀湿重证组患者FIB与D-D水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 3种证型老年急性周围型下肢深静脉血栓形成者凝血指标比较()

表2 3种证型老年急性周围型下肢深静脉血栓形成者凝血指标比较()

注:与湿热下注证组比较,*P<0.05。

组别 例数 PT/s APTT/s FIB/(g/L) D-D/(mg/L)脾肾阳虚证组 67 12.81±2.01 26.79±7.43 7.68±6.36* 5.26±0.65*血瘀湿重证组 51 13.24±2.43 26.42±8.07 8.74±5.92* 4.91±0.76*湿热下注证组 42 13.83±2.25 27.13±9.16 14.26±4.45 9.37±5.24

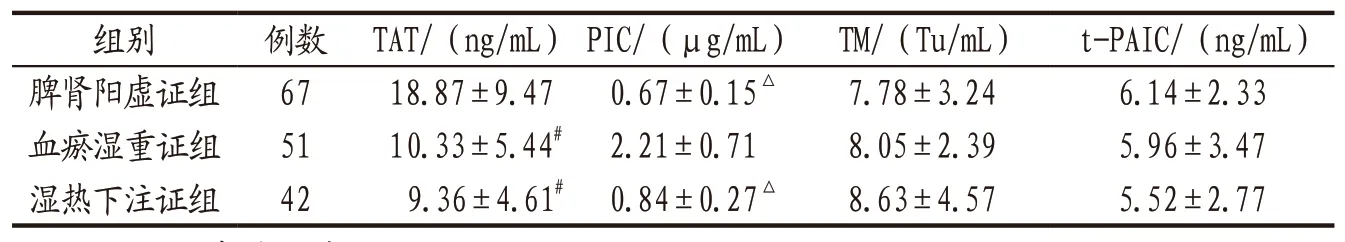

3.3 3种证型患者血栓标志物比较 3种证型老年急性周围型下肢深静脉血栓形成者TM、t-PAIC比较,差异无统计学意义(P>0.05);脾肾阳虚证组患者TAT水平明显高于血瘀湿重证组和湿热下注证组(P<0.05),血瘀湿重证组和湿热下注证组患者TAT水平比较差异无统计学意义(P>0.05);血瘀湿重证组患者PIC水平明显高于脾肾阳虚证组和湿热下注证组(P<0.05),脾肾阳虚证组和湿热下注证组患者PIC水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 3种证型老年急性周围型下肢深静脉血栓形成者血栓标志物比较()

表3 3种证型老年急性周围型下肢深静脉血栓形成者血栓标志物比较()

注:与脾肾阳虚证组比较,#P<0.05;与血瘀湿重证组比较,△P<0.05。

组别 例数 TAT/(ng/mL) PIC/(μg/mL) TM/(Tu/mL) t-PAIC/(ng/mL)脾肾阳虚证组 67 18.87±9.47 0.67±0.15△ 7.78±3.24 6.14±2.33血瘀湿重证组 51 10.33±5.44# 2.21±0.71 8.05±2.39 5.96±3.47湿热下注证组 42 9.36±4.61# 0.84±0.27△ 8.63±4.57 5.52±2.77

4 讨论

随着我国老龄化的进展,老年下肢深静脉血栓发病率剧增,周围型是老年急性下肢深静脉血栓形成中较为常见的类型,若不及时治疗,可严重危害患者健康,影响患者生活质量。西医认为下肢深静脉血栓形成主要与血流缓慢、静脉管壁损伤、高凝状态等有关。

中医学认为本病属“脉痹”“股肿”范畴。《黄帝内经》最早记载了本病并将其称为“脉痹”,首次提出此病为以血脉为主的痹病。《备急千金要方》载:“气血瘀滞则痛,脉道阻则肿。”古代医家将下肢深静脉血栓形成主要归结于血脉瘀阻形成血栓而阻滞静脉,以“瘀、湿、虚”为病机关键。1994年国家中医药管理局正式将下肢深静脉血栓命名为“股肿”,众多现代医家将本病分为脾肾阳虚、血瘀湿重、湿热下注三种证型[6-9]。随着研究的不断深入,现代中医对本病的认识不再局限于患者的证候,开始将一些微观指标应用到中医辨证中,这对于下肢深静脉血栓形成中医辨证客观化指标的建立有着重要临床意义。

4.1 脾肾阳虚为老年急性周围型下肢深静脉血栓形成的重要因素 本研究结果显示,160例老年急性周围型下肢深静脉血栓形成者的中医证型以脾肾阳虚证为主,血瘀湿重证次之,湿热下注证相对较少。考虑本研究所纳入的患者均为老年患者,年迈体衰,素体脾肾阳虚。肾为先天之本,脾为后天之本,脾肾阳虚者脾主运化、肾主气化功能失常,水液代谢障碍,痰湿凝聚阻碍气机,血行瘀滞,导致“瘀血”“痰湿”等病理产物的发生而形成下肢深静脉血栓。

4.2 湿热下注证老年急性周围型下肢深静脉血栓形成者的凝血指标FIB与D-D水平最高 凝血指标是临床监测下肢深静脉血栓形成患者病情变化及疗效的常用辅助检查,APTT主要反映内源性凝血系统状况,PT主要反映外源性凝血系统状况,APTT、PT缩短提示机体处于高凝状态,容易发生血栓性疾病,但对于诊断下肢深静脉血栓,其敏感性较差[10]。研究表明,FIB、D-D的升高与下肢深静脉血栓形成密切相关[11]。FIB直接参与体内的凝血及止血过程,介导血小板聚集,从而促使血栓形成[12]。D-D是反映高凝状态与继发性纤溶亢进的标志物,与静脉血栓栓塞有显著相关性[13-14]。本研究结果显示,湿热下注证患者FIB与D-D水平较其他两种证型明显升高,说明湿热下注证老年急性周围型下肢深静脉血栓形成者的血液处于高凝、高纤状态,血栓有蔓延、扩展趋势,符合急性期病情特点,与前期研究结果基本一致[15],故对于FIB与D-D水平明显升高的老年急性周围型血栓患者应着重应用清热利湿中药治疗。

4.3 脾肾阳虚证老年急性周围型下肢深静脉血栓形成患者的血栓标志物TAT水平最高,血瘀湿重证患者的PIC水平最高 血栓标志物中TAT是由凝血酶及其抑制物抗凝血酶结合而成,是凝血系统活化的敏感标志物。TM是由内皮细胞表达,反映内皮细胞受损程度,并能够增强凝血酶激活蛋白C系统而产生抗凝作用[16]。PIC与t-PAIC都能反映血栓形成后纤溶系统的激活情况,在下肢静脉血栓形成急性期均升高。而t-PAIC反映在血管内皮细胞层面,因此与TM有一定相似性,均反映下肢深静脉血栓患者静脉内皮细胞受损程度。而PIC则反映一个持续纤溶的过程,所以会随着血栓块减小而逐渐降低,但仍高于正常人[17]。本研究结果显示,脾肾阳虚证患者TAT水平明显高于其他两证型患者,说明脾肾阳虚证患者凝血酶生成及凝血酶活性升高,反映出此证型患者凝血系统处于激活状态,提示脾肾阳虚,阳气虚衰,血液运行不畅而致瘀血阻塞脉络,这是老年急性周围型下肢深静脉血栓形成的主要原因之一,故对于TAT水平明显升高的老年急性周围型血栓患者应着重运用健脾补肾中药治疗。

本研究结果显示,血瘀湿重证患者PIC水平明显高于其他两证型患者,说明此证型患者血栓形成后纤溶系统活性明显增强,提示血瘀湿重证患者较脾肾阳虚证和湿热下注证患者血栓机化及血管损伤修复能力更差,故血瘀湿重证患者患肢肿胀较重,皮色暗红,浅静脉扩张,活动后加重,临床对于PIC水平明显升高的老年急性周围型血栓患者应着重运用活血利湿中药治疗。

综上,FIB、D-D、TAT、PIC在老年急性周围型下肢深静脉血栓形成不同中医证型患者中的表达水平不同,提示这些指标与老年急性周围型下肢深静脉血栓形成者的中医证型有一定相关性。了解这些变化特点,对于制定个性化治疗方案、应用针对性的治疗方法有重要临床意义。据此,运用宏观辨证与微观指标相结合的方法对老年急性周围型下肢深静脉血栓形成者中医证型的诊断与鉴别诊断可提供一定的参考。但本研究也存在一些缺点,如样本量小、对象较单一,为单中心研究,后期将开展多中心大规模临床研究以进一步验证本结论。