论知识产权惩罚性赔偿的计算基准

摘 要:在商标侵权司法实践中,法院多基于案情直接确定惩罚性赔偿数额,或以法定赔偿与惩罚性赔偿互斥、缺乏计算基准(权利人实际损失、侵权人的侵权获益和许可使用费的合理倍数)为由拒绝适用惩罚性赔偿制度。问题的症结是法定赔偿规则位于惩罚性赔偿之后,且法院有意无意赋予前者惩罚性功能,使其偏离补偿性赔偿的制度本意与功能定位。但法定赔偿的历史表明,其作为权利人实际损失的替代计算方式,应是补偿性赔偿。更何况,在知识产权领域已全面确立惩罚性赔偿制度后,法定赔偿也应抛弃司法实践赋予其的惩罚性功能,否则会导致惩罚性赔偿与法定赔偿制度的冲突。尽管相较于权利人实际损失、侵权人的侵权获益或许可使用费的合理倍数的确定方法,法定赔偿更多依靠法官的自由裁量权,但这并非反对其成为惩罚性赔偿制度计算基准的理由。相反,确认法定赔偿可作为惩罚性赔偿计算基准,有利于落实惩罚性赔偿制度并发挥制度效能。只不过,在确认法定赔偿作为惩罚性赔偿制度的计算基准后,一方面应要求法官更充分论证法定赔偿和惩罚性赔偿的确定过程及理由,不可直接酌定最终的惩罚性赔偿金。另一方面,需适时构建知识产权惩罚性赔偿责任的减免事由,避免惩罚性赔偿制度的“寒蝉效应”阻碍知识产权制度所欲实现的激励作用。

关键词:惩罚性赔偿;法定赔偿;计算基准;补偿性赔偿

中图分类号:D913

文献标识码:A

文章编号:1673-8268(2023)06-0043-11

2020年12月1日,习近平总书记在中央政治局第二十五次集体学习时指出“抓紧落实知识产权惩罚性赔偿制度”[1]。之所以如此,一方面是因为专利和著作权侵权惩罚性赔偿制度刚确立不久,另一方面是商标惩罚性赔偿制度实施效果不尽如人意[2]。《商标法》第63条第1款和《著作权法》第54条第1款等明确规定,恶意/故意侵犯他人知识产权且情节严重的,“可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”。条文中的“上述方法”指各款前段明确列举的三种补偿性赔偿计算方法:权利人因侵权所受实际损失、侵权人因侵权所获利益和许可使用费的合理倍数尽管《反不正当竞争法》第17条第3款并未列明“依许可使用费的倍数合理确定”这一方式,但《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》(法释〔2020〕7号)第20条规定,法院可以根据许可的性质、内容、实际履行情况以及侵权行为的性质、情节、后果等因素确定。,但不包括法定赔偿。按照“谁主张,谁举证”的原则,权利人若想获得惩罚性赔偿金,应证明自己遭受的实际损失或侵权人的违法所得,或可类比适用许可使用费的合理倍数。在司法实践中,因知识产权价值转化模式的特殊性和侵权证据的偏在性,前述三种补偿性赔偿数额通常难以确定。在符合惩罚性赔偿要件的案例中,若权利人可证明补偿性赔偿数额,法院可适用惩罚性赔偿制度;反之,则无法适用。按当前法定的惩罚性赔偿计算基准类型,在本应适用惩罚性赔偿制度的案件中,因原告无法证明补偿性赔偿的具体数额,被告会免于承担惩罚性赔偿责任。在法定赔偿适用率畸高的当下,为避免惩罚性赔偿制度被束之高阁,本文拟从商标惩罚性赔偿案件分析着手,梳理商标惩罚性赔偿计算基准的类型和现实采纳情况,并从司法实践和理论研讨角度论证法定赔偿可否作为惩罚性赔偿的计算基准。

一、商标惩罚性赔偿计算基准检视:基于实证分析的视角

利用“威科先行”数据库,以“侵害商标权纠纷”为案由,在“裁判理由和依據”字段内以“惩罚性赔偿”为关键词检索,截至2020年12月31日,共得184件案件。这些案件主要可分为两大类。一类是最终适用惩罚性赔偿的案件,该类案件仅82件,占涉及商标惩罚性赔偿制度案件数量的44.57%。具体可分为两种情形:(1)原告申请适用惩罚性赔偿且法院支持的案件,但此类案件并不多(21件),占涉及商标惩罚性赔偿案件的11.41%,占适用惩罚性赔偿商标案件的25.61%;(2)原告并未申请适用,但法院依职权自主适用惩罚性赔偿的案件,共61件,占涉及商标惩罚性赔偿案件的33.15%,占适用惩罚性赔偿商标案件的74.39%。另一类是经原告申请适用惩罚性赔偿、但法院最终不予支持的案件,共有102件,占55.43%。

(一)实际计算基准多元化:多为酌情确定惩罚性赔偿数额

1.原告申请适用且法院支持的案件:多种基准并存确定

在原告申请且获支持的21件案件中,惩罚性赔偿数额的确定有三种方式。一是遵循《商标法》第63条的规定,以侵权人违法所得、权利人实际损失、许可使用费合理倍数确定赔偿数额,分别有6件、1件和2件。二是以法定赔偿作为计算基准确定惩罚性赔偿额(1件)。三是直接由法官“酌定计算”惩罚性赔偿数额(11件),即法官多在着重考虑原告商标的知名度及商业价值、被告的经营规模、侵权商品的价值、被告侵权行为的性质、过错程度及危害程度等因素的情况下,直接确定惩罚性赔偿金额。

2.法院依职权直接适用的案件:大多为酌情确定

在依职权适用惩罚性赔偿的案件中,只有16件案件(占26.23%)以“侵权人侵权收益”作为计算基准确定惩罚性赔偿数额。对余下的45件案件(占73.77%),法院直接裁定是否适用惩罚性赔偿;若适用,则直接酌定具体数额,并未明确说明采用何种计算基准。如在“周六福珠宝股份有限公司与深圳市光明新区公明美钻周六福黄金钻石首饰店侵害商标权纠纷案”中,法院指出:“由于原告没有提供证据证明其因被告侵权所受损失或被告长期侵权所获利益的情况,本院综合考虑原告商标的知名度、被告侵权行为的性质、后果及原告为制止侵权行为所支付的合理开支等因素,酌情予以确定。同时,本案原告品牌市场知名度较高,被告深圳市光明新区公明美钻周六福黄金钻石首饰店作为从事同类商品经营业务的商家,在明知原告‘周六福商标市场知名度的情况下,多次在招牌上使用上述侵犯原告注册商标专用权的组合标识,明显具有侵权的主观恶意,而且其侵权时间长、侵权次数多,损害后果严重,因此本院认为可对其适用惩罚性赔偿制度,以惩戒其不法行为,补偿原告所受损失。”参见广东省深圳市宝安区人民法院民事判决书(2018)粤0306民初19497号。最终,法院直接将惩罚性赔偿数额确定为15万元。

3.申请但未适用的案件:多因无计算基准被驳回

相较于适用惩罚性赔偿的案件,原告申请但最终不被法院支持的案件数量更多。

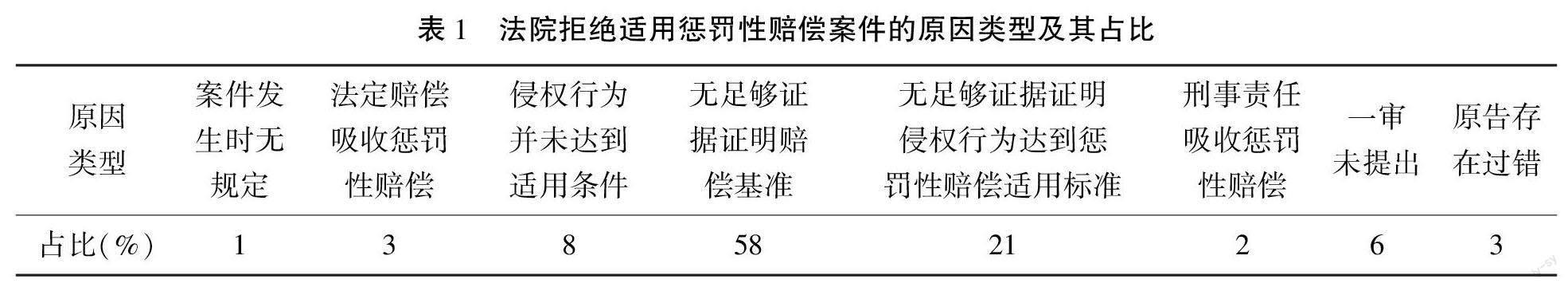

从表1可知,在原告申请但法院拒绝适用的102件案件中,理由有8种。其中,“无足够证据证明赔偿基准”和“法定赔偿吸收惩罚性赔偿”分别有58件和3件,各占法院拒绝适用惩罚性赔偿案件的56.86%和2.94%。之所以关注这两类拒绝适用的理由,是因其他6种原因并非本文讨论范围。分析因“无法确定计算基准”和“法定赔偿与惩罚性赔偿相斥”而排除适用的情形,更能凸显“法定赔偿能否作为计算基准”的重要意义。

(二)统计数据背后的反思:法定赔偿能否作为计算基准

在适用惩罚性赔偿的商标侵权案件中,多数案件是法院直接据案情确定惩罚性赔偿数额;在为数不多的原告申请适用且获法院支持的案件中,以“侵权人的违法所得”和“法院酌情确定”为主,以“权利人实际损失”和“许可使用费的合理倍数”为辅。因“无足够证据证明赔偿基准”和“法定赔偿吸收惩罚性赔偿”,近60%的案件未能适用惩罚性赔偿。由此折射出以下问题:

第一,当权利人无法证明其遭受的实际损失、侵权人违法所得,也无法论证可类比适用许可使用费的合理倍数时,法院是否可据此排除惩罚性赔偿制度的适用。在原告申请但法院拒绝适用的102件案件中,56.86%的案件法官以“没有足够的证据证明计算基准”为由拒绝适用惩罚性赔偿。这意味着原告若想获得惩罚性赔偿金,应证明可作为计算基准的补偿性赔偿数额。但法院依职权适用惩罚性赔偿的实践表明,即使没有法定的三种计算基准,法院也会依职权适用。暂不论法院能否依职权适用惩罚性赔偿,单以自由裁量的方式确定惩罚性赔偿数额的做法,就不仅未以补偿性赔偿作为计算基础,也未与前述权利人申请但法官以“无足够证据证明赔偿基准”拒绝适用惩罚性赔偿的做法相矛盾。

第二,法院酌情确定惩罚性赔偿数额的方式应属何种计算基准?《商标法》第63条规定,商标侵权损害赔偿数额的确定方式有权利人实际损失、侵权人违法所得、许可使用费的合理倍数和法定赔偿四种,前三种作为计算基准不存疑虑。但在原告申请适用且获法院支持的11件案件,以及依职权适用惩罚性赔偿的45件案件中,法院均采“酌定计算”的方式确定惩罚性赔偿数额。尽管法官对制定法有较为充分的解释权,但无论从扩大解释还是体系解释看,法官酌情确定惩罚性赔偿数额的做法都与法律规定不符。

第三,法定赔偿是否能作为惩罚性赔偿的计算基准?在上述案件中,法院拒绝适用惩罚性赔偿的原因之一是法定赔偿与惩罚性赔偿均具惩罚性功能,不可在適用前者的案件中再适用后者。但部分法院也在适用法定赔偿之后,课以侵权人惩罚性赔偿责任。如在“广州尚岑服饰有限公司与彭显娥侵害商标权纠纷案”中,法官认为:“原告未提供足以采信的证据证明权利人的实际损失或侵权人的获利情况,故本院综合涉案注册商标的知名度、被控侵权商品种类、销售的数量、价格、侵权时间长短和侵权者的纠错态度以及权利人为维权所支付的合理费用等因素,酌情确定赔偿金额为5万元(含合理费用)。另查,被告在本院审理的(2020)粤0111民初3207号案件中被本院认定侵犯案外人的其他商标注册专用权,可以认定被告存在主观上的恶意,原告请求使用惩罚性赔偿,本院予以支持,故在上述酌定的赔偿金额的基础上适用2倍的惩罚性赔偿,即被告应赔偿原告经济损失及合理费用合计10万元。”参见广东省广州市白云区人民法院民事判决书(2020)粤0111民初5194号。

就问题一而言,一方面,法院在商标权人申请适用惩罚性赔偿案件中,因缺乏计算基准而拒绝适用;另一方面,法院又在依职权适用的案件中直接裁定惩罚性赔偿数额。这种司法实践乱象由立法技术和司法实践的双重原因所致。就立法层面而言,我国商标法在立法中选择将惩罚性赔偿条款置于法定赔偿条款之前,导致法官理解不一致,部分法官认为法定赔偿可作为计算基准,部分法官则不认为如此。从司法实践看,“惩罚性赔偿责任的构成要件并不包括被害人举证‘原告的损失、被告的获利以及涉案商标的许可使用费,其仅为法律后果中(确定赔偿额)的要素之一”[3]。因原告无法证明补偿性赔偿数额而拒绝适用惩罚性赔偿,是法院自行增加惩罚性赔偿构成要件的行为。

第二个问题与第三个问题同源,即法定赔偿是否可作为惩罚性赔偿的计算基准?就此问题而言,法院酌情确定惩罚性赔偿金的方法,显然不是依权利人的实际损失、侵权人的违法所得或许可使用费的合理倍数方式确定的。按现行法的规定,在前述三种计算方式无法适用时,法院可据案件情况确定法定赔偿数额。在适用惩罚性赔偿的案件中,因缺乏补偿性赔偿计算基准,法院径直根据案情确定惩罚性赔偿数额,与法定赔偿方式有相似之处。但法院直接确定惩罚性赔偿数额的方式实际上并非是在法定赔偿的基础上乘以赔偿倍数,而是综合案件情况直接确定最终惩罚性赔偿数额。不过,只要确定法定赔偿可作为惩罚性赔偿的计算基准,那么法院就可在法定赔偿数额的基础上确定惩罚性赔偿金额。

因此,上述三个问题可归结为:法定赔偿是否能作为商标惩罚性赔偿的计算基准?

二、法定赔偿作为基准的学说梳理:惩罚功能有无的争论

按《商标法》第63条、《著作权法》第54条等表述,侵权损害赔偿的计算方式有顺序之限,仅在前种计算方式无法实现时才可使用后一种计算方式[4]。惩罚性赔偿规定置于法定赔偿规定之前,位于权利人损失、侵权人获利和许可使用费合理倍数之后。这种立法安排和法定赔偿考量因素的特殊性,导致对惩罚性赔偿可否依据法定赔偿数额来计算,一直存在争议。

(一)可以作为计算基准

认为法定赔偿可作为惩罚性赔偿计算基准的理由主要有二。一是法定赔偿是补偿性赔偿。《商标法》第63条规定,当权利人因侵权行为遭受的损失、侵权人获利的数额和许可使用费均难以确定时,可适用法定赔偿确定赔偿数额。法定赔偿是学理上对赔偿金判罚方法的一种概括,通常是指在前述三种方法均无法证明或确定时,“由人民法院根据当事人的请求或依职权在法定数额幅度或基数额度内确定具体赔偿额的一种赔偿制度”[5],依然坚持“填平原则”。这意味着法定赔偿与权利人因侵权行为所受实际损失等计算方式是同性质的补偿性赔偿。法定赔偿仍是以补偿权利人损失为目的,尽管其“对赔偿数额的计算方法有所倾向,但这种倾向是不得已而为之”[6]。即使在当前司法实践中,法定赔偿被赋予了惩罚性意味[7],但这并非其本质属性,而是实践操作对其的异化和改造。因此,鉴于法定赔偿与惩罚性赔偿的区别,应将法定赔偿回归到填平式赔偿的本位属性,在其他计算方法不可用时,法定赔偿可作为惩罚性赔偿计算基准[4][8-9]。

二是可更好填补权利人因侵权行为遭受的损失。知识产权侵权所致利益损失通常难以衡量,且知识产权价值的实现与使用者的经济状况等关联甚密。因此,就知识产权侵权损害赔偿数额的确定来说,权利人实际损失、侵权人违法所得的计算以及论证可参照许可使用费合理倍数较为困难,导致作为替代性损害赔偿计算方式的法定赔偿大行其道。但侵权行为的易发性、隐蔽性与赔偿额计算的复杂性等,导致法定赔偿数额依赖于法官的自由裁量[10],计算的不确定性使法定赔偿数额难以完全填补权利人的损失[11-12]。因此,若承认法定赔偿的惩罚性而拒绝将其作为惩罚性赔偿的计算基准,将导致惩罚性赔偿制度的功能大打折扣[13]。反而,将法定赔偿作为惩罚性赔偿计算基准,可更好补偿权利人因侵权遭受的损失。

(二)不可作为计算基准

主张法定赔偿不可作为惩罚性赔偿计算基准的理由主要有三点。第一,法定赔偿具有惩罚性功能,若在其基础上确定惩罚性赔偿数额,则构成对侵权人的“双重评价”。在商标领域,法定赔偿数额的确定需综合考虑涉案商标的显著性、知名度、声誉,商标权人的商品单价及利润,被诉侵权商品的单价及利润,被告的类型、经营方式、经营规模、侵权情节、主观恶意等因素。法定赔偿与惩罚性赔偿考虑的因素存在重合,如侵权情节、主观过错等因素,若在法定赔偿的基础上适用惩罚性赔偿,将对侵权人的主观意图和侵权情节等进行“二次评价”[14-16]。此外,“通常情形下,侵权人故意侵权会比过失侵权承担更高的法定赔偿额”[17],已体现惩罚性;即使法定赔偿原本无惩罚性功能,但我国司法实践已有意无意赋予其惩罚性功能。倘若将法定赔偿作为惩罚性赔偿的计算基准,无疑使侵权人遭受双重惩罚[18-19]。整体而言,从应然角度看,法定赔偿依据对侵权人主观过错进行评价,不宜将其作为惩罚性赔偿的计算基准;从实然角度看,体系解释方法也能得到相同结论[20]。因此,碍于法定赔偿事实上具有的惩罚性功能,当前稳妥的做法是不将其作为惩罚性赔偿的计算基准。

第二,法定赔偿具有高度不确定性,若允许在其基础上确定惩罚性赔偿金,将使惩罚性赔偿缺乏可预测性[21]。法定赔偿是一种对侵权损害的估算方式,高度依赖法官的自由裁量权,且当前对此并无指引法院确定法定赔偿数额的具体规则。在司法实践中,法院多根据原告商标的知名度情况、侵权商品的销售价格、侵权行为持续时间、被告的主观过错等因素确定法定赔偿數额,呈现出“套话倾向且在适用和表述方式上千篇一律”的特征[22-23],致使法定赔偿具有高度不确定性。正是由于法定赔偿具有高度不确定性,若将其作为计算基准,则无法为侵权人提供合理预期,导致惩罚性赔偿变成“不确定的迷雾”[24]。

第三,法定赔偿是对权利人举证责任的减轻,而惩罚性赔偿的证明标准应有更高要求[25]。知识产权人欲获得损害赔偿,应证明自己遭受的实际损失、侵权人违法所得,或可适用许可使用费合理倍数来确定,否则只能适用法定赔偿。法定赔偿实质上是鉴于知识产权侵权证据的偏在性,而对权利人举证责任进行缓和处理,适用惩罚性赔偿则要求权利人证明侵权人的主观恶意和侵权情节严重。相较于补偿性赔偿的举证要求,在惩罚性赔偿情形下的证明标准更高。若将法定赔偿作为惩罚性赔偿的计算基准,则不当降低了权利人的举证要求,不利于激励权利人举证,因此不宜将其作为计算基准[26]。相反,将法定赔偿排除在惩罚性赔偿计算基准之外,可鼓励权利人积极举证证明权利人损失、侵权人获益或许可使用费,避免法定赔偿的滥用[27-28]。

(三)既有学说观点评述

支持与反对的观点有四个争议焦点:

一是法定赔偿数额较低能否为其作为计算基准辩护。法定赔偿作为损害赔偿的替代计算方式[29],是法官在综合考虑案情基础上酌情确定的损害赔偿数额,必然不能完美地吻合权利人的实际损失,出现低于或高于实际损失的情况实属正常。不过,法定赔偿和惩罚性赔偿毕竟不是同类型损害赔偿,不能因前者赔偿数额低就得出前者可作为后者计算基准的结论。

二是法定赔偿的高度不确定性能否阻碍其作为计算基准。法定赔偿是法官在综合考虑案情的基础上酌情确定的赔偿数额,因通常不会阐述法定赔偿计算的详细过程和所考虑因素的具体情况,而被认为具有高度不确定性[30]。但认为法定赔偿会导致惩罚性赔偿缺乏确定性的观点,恰恰忽略了惩罚性赔偿的威慑性来源之一是赔偿数额的不确定性(惩罚性赔偿数额的不确定性不等于法的不可知性)[31-32]。

三是法定赔偿的低证明标准能否阻碍其作为计算基准。法定赔偿是在其他损害赔偿计算方式无法适用时的一种替代方案,但惩罚性赔偿并非是补偿性赔偿的替代计算方案,而是在补偿性赔偿基础上课以侵权人的额外金钱给付义务。尽管法定赔偿确实在一定程度上降低了权利人的证明责任,但不能以此认为其不可作为计算基准。一方面,法定赔偿证明标准的降低是基于知识产权侵权损害难计算、相关证据多为侵权人掌控的客观现实所做的妥协;另一方面,法定赔偿只是降低了补偿性赔偿金的证明责任,但惩罚性赔偿有其独特的构成要件,法定赔偿证明标准的高低对惩罚性赔偿适用与否的影响有限。

四是法定赔偿是否具有惩罚功能及其能否作为计算基准。支持者认为法定赔偿作为权利人实际损失的替代计算方式,本质上仍属补偿性赔偿。反对者主张法定赔偿与惩罚性赔偿考量的因素存在重合,尤其是对侵权人主观过错和侵权情节的考虑,构成双重评价。该争议是法定赔偿能否作为惩罚性赔偿计算基准的核心问题,后文将专门对此进行阐述。

三、法定赔偿惩罚功能的时代终结:回归补偿性赔偿属性

2001年修订的《商标法》《著作权法》和2008年修订的《专利法》陆续引入法定赔偿制度[33],以提高知识产权保护水平。时至今日,在知识产权侵权损害赔偿中,法定赔偿扮演着重要角色,成为绝大多数权利人的选择。抽样统计20112016年间的9 057件知识产权侵权案件发现,适用法定赔偿的案件有8 666件,占95.68%[34]。而且,法定赔偿的制度功能也出现变化,并影响到惩罚性赔偿制度的运行。为此,有必要分析法定赔偿的制度原义,回归其本来属性。

(一)法定赔偿功能的原义:补偿性赔偿的替代计算方案

法定赔偿起源于1710年《安妮法》中对侵犯版权人的罚款制度[35],后在1909年《美国版权法》中初步确立现代意义上的法定赔偿制度。我国“知识产权法定赔偿产生的现实环境是知识产权侵权案件取证的难度大、判决所经时间长,从而导致侵权案件久拖不决,与市场经济中的效率性相悖,与权利人主张权利的及时性相悖”[29]。1998年的《最高人民法院关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》规定,对构成侵权但无法确定权利人实际损失和侵权人违法所得的案件,可以采用定额赔偿的方法,在5 000至30万元内确定赔偿数额[36]。随后修订的《商标法》《著作权法》等将上述精神吸收并规定为法定赔偿,并逐渐将赔偿数额提高至500万元。

学界对法定赔偿是定额赔偿还是损害计算方式有争议。“定额赔偿说”认为法官必须根据案情在法律规定的数额幅度内判决[37],该观点源自对《TRIPs协定》第45条第2款的理解。按该款规定,“在适当的情况下”可要求侵权人承担法定赔偿责任,从而实现与权利人损失、侵权人获益和许可使用费合理倍数的分割。但按《商标法》第63条规定,法定赔偿是无法确定权利人实际损失、侵权人违法所得和许可使用费时的替代计算方式[38]。不过,不管法定赔偿到底是定额赔偿还是损害赔偿的替代计算方式,并不影响其性质。学界对法定赔偿的性质有“补偿性说”和“惩罚性说”之分。“补偿性说”认为法定赔偿是在权利人无法证明实际损失、侵权获益和许可使用费的情况下,法院据案情对损害赔偿数额的一种推定,且需以权利人实际损失为中心来确定[39]。“惩罚性说”则认为,法定赔偿不仅是对权利人的补偿,还是通过考量侵权人主观意图、侵权情节、侵权持续时间等因素来确定不至于让侵权人破产的赔偿数额,从而实现惩罚和威慑的目的[36][28]。

在民事侵权中,赔偿数额的计算遵循“填平原则”[40],即“赔偿受害人之损害,俾于赔偿之结果,有如损害事故未曾发生者然”是最高指引[41],同时遵循着“全面损害赔偿原则”“禁止得利原则”“符合经济性原则”和“债权人利益理论与构成要件原则”等基本原则[42]。这要求法定赔偿以受害人的损失为限:一是填平权利人所遭受到的损失;二是不允许受害人因侵权而获益。可见,我国民事侵权损害赔偿一般不承认惩罚性赔偿,除非法律另有规定。但“惩罚性说”忽略了我国知识产权侵权损害赔偿的基本原则。一方面,在我国知识产权法并未建立惩罚性赔偿制度时,侵权损害赔偿依旧坚持“填平原则”。此时,认为法定赔偿具有惩罚性功能,将与整个知识产权侵权责任法律制度格格不入。另一方面,即使在2013年后,我国商标领域确立了惩罚性赔偿制度,那么法定赔偿也不应具有惩罚性功能,否则将导致法定赔偿和惩罚性赔偿制度的紊乱。

法定赔偿本来就是缘于知识产权侵权损害赔偿难确定的现实问题而做的制度妥协,本质上是在权利人无法证明自己遭受的实际损失、侵权人的违法所得和许可使用费的合理倍数时的一种替代性损害赔偿计算方式。基于权利人实际损失确定的损害赔偿是补偿性的,作为补偿性赔偿的替代性计算方式的法定赔偿当然应是补偿性的。

(二)法定赔偿功能的异化:实然层面的惩罚性功能

不可否认的是,在知识产权司法实践中,法定赔偿制度功能出现异化现象。这种功能异化主要表现在法定赔偿逐渐具有惩罚性功能[43]。

一方面,法定赔偿所具有的惩罚性功能与惩罚性赔偿考虑的因素存在重合之处。如前所述,法定赔偿和惩罚性赔偿均考虑“侵权人主观过错”“侵权情节”。从补偿性赔偿角度看,“行为人、过错、因果关系和损害结果”是侵权认定的四个要件,知识产权损害赔偿责任适用过错责任原则,必然要考虑行为人的主观过错和侵权行为。从惩罚性赔偿角度看,只可对主观过错明确且侵权行为严重的侵权人才能课以惩罚性赔偿责任。可见,在确定法定赔偿数额时或在考虑是否适用惩罚性赔偿制度时,考虑侵权人主观过错和侵权情节并无不当[44]。

另一方面,法定赔偿数额因高于权利人实际损失而体现出惩罚性。与有体物或人身侵权损害计算的“直接性”不同,侵害知识产权表现为可得利益或市场份额的损失,通常无法直接计算。如因存在多种可替代商品,权利人因侵权行为而少销售的商品数量将无法准确计算。即使是直击民事损害赔偿“填平原则”核心的“权利人因侵权行为遭受的实际损失”计算方式,也是对权利人实际损失的估算。作为权利人实际损失替代方案的侵权人获益、许可使用费的合理倍数,也具有推定性。法定赔偿仍为一种损害赔偿的估算或推定,当然存在高于权利人实际损失的可能。若因法定賠偿金会高于权利人实际损失就认为其具有惩罚性,那么依据侵权人违法所得和许可使用费而计算的赔偿数额也应被认为具有惩罚性。但这种解读显然不符合知识产权损害赔偿作为补偿性赔偿的本意。

(三)法定赔偿功能的回归:补偿性功能的再澄清

尽管实然层面的法定赔偿被赋予惩罚性功能,但在知识产权法业已全面建立惩罚性赔偿制度的当下,其应回归至补偿性赔偿的定位。

首先,法定赔偿原本就作为补偿性赔偿面世。为切实解决知识产权侵权损害赔偿举证难、耗时长的问题,提高对知识产权人合法权益的保护力度,节约司法资源,才确立了法定赔偿制度。按知识产权损害赔偿的基本原则,以权利人实际损失的推定计算方法确定的赔偿数额,实际上服务于“填平原则”,本质上是补偿性赔偿[45],而非惩罚性的。

其次,法定赔偿功能异化是司法实践错误的解读。在尚未建立惩罚性赔偿制度时,为提高知识产权保护水平,法院有意无意将侵权人的主观过错纳入法定赔偿考虑因素并对其进行程度划分,对故意侵权者课以较重赔偿责任,对善意侵权或一般侵权行为人较为宽容,表现出一定的惩罚和预防功能[9]。法定赔偿降低权利人证明标准和节省诉讼成本优势的凸显,导致其末者居上。即使自2014年商标惩罚性赔偿制度实施以来,碍于权利人举证能力畸弱,法定赔偿普遍适用的情况也未有所改变。相反,因惩罚性赔偿适用条件严苛,法定赔偿惩罚性功能被更多法官和学者认可,在一定程度上架空了惩罚性赔偿制度。

最后,惩罚性赔偿终结法定赔偿的惩罚功能。即使承认法定赔偿实然层面的惩罚性功能,但因我国已全面建立知识产权惩罚性赔偿制度,法定赔偿也不应再有惩罚性功能。若法定赔偿与惩罚性赔偿同具惩罚性功能,因前者确实具有降低权利人举证责任和证明标准的客观作用,权利人会向法定赔偿逃逸,而将惩罚性赔偿束之高阁。为进一步发挥惩罚性赔偿制度效能,应明确法定赔偿不具有惩罚性功能,并将其回归至补偿性赔偿的功能定位。

此外,将法定赔偿定位为补偿性赔偿,有利于区分恶意程度不同的侵权案件。若仍认为法定赔偿具有惩罚性功能,那么当原告无法证明补偿性赔偿数额时,法官适用法定赔偿时也無法区分该案件是一般侵权案件,还是恶意侵权且情节严重的案件。若认为法定赔偿是补偿性的,在其基础上再课以惩罚性赔偿金,就可轻易识别哪些是恶意侵权且情节严重的案件,哪些是一般侵权案件。

四、法定赔偿作为计算基准的利弊:优势凸显及质疑消除

将法定赔偿作为惩罚性赔偿计算基准,在带来好处的同时也会有质疑之声。本部分在彰显其优势的同时,将对可能的质疑作简要回应。

(一)法定赔偿作计算基准的利:优化制度实施

既然法定赔偿的补偿性赔偿定位已明确,那么其作为惩罚性赔偿的计算基准不仅不存在理论障碍,反而具有一定的优势。一是杜绝法官以“法定赔偿具有惩罚性赔偿”“法定赔偿吸收惩罚性赔偿”为由拒绝适用惩罚性赔偿。在司法实践中,法官有意无意赋予法定赔偿惩罚性功能,多认为惩罚性赔偿和法定赔偿不能共存参见江苏省高级人民法院民事判决书(2016)苏民终718号、浙江省杭州市余杭区人民法院民事判决书(2019)浙0110民初8379号、江苏省南通市中级人民法院民事判决书(2020)苏06民终702号。,从而拒绝适用惩罚性赔偿。但将法定赔偿回归至补偿性赔偿的功能定位后,法院将不能以“法定赔偿吸收惩罚性赔偿”为由拒绝适用惩罚性赔偿。二是消除因权利人无法证明补偿性赔偿数额而排除适用惩罚性赔偿的情况。在司法实践中,法院因权利人无法证明其因侵权行为遭受的实际损失、侵权人的违法所得和适用许可使用费的合理性,从而拒绝适用惩罚性赔偿的案件不在少数。在法定赔偿大行其道的当下,若不将其纳入法定赔偿范围,知识产权权利人的惩罚性赔偿诉求将被大大限缩。这不仅不利于对严重侵害知识产权的行为人进行惩罚,也无法对权利人的合法权益进行充分保护,更无法起到足够的威慑作用。将法定赔偿纳入惩罚性赔偿计算基准,可激发惩罚性赔偿的制度机能,发挥应有的惩罚和威慑效能[46]。

(二)可能的质疑及其消解策略:消除相关隐忧

质疑一:将法定赔偿作为惩罚性赔偿的计算基准,会进一步导致其被滥用,架空其他三种补偿性赔偿计算方式。对此回应如下:

第一,因知识产权侵权损害举证困难,法定赔偿普遍适用的现象实属必然。就权利人实际损失而言,知识产权价值的实现受到使用者经济状况、宣传渠道、销售模式等诸多因素的影响,在侵权损害认定中,难以通过证据直接证明权利人实际损失。就侵权人违法所得而言,相关的证据多为侵权人掌控,尽管存在证据妨碍等制度,但权利人也难获得上述证据。就许可使用费的合理倍数而言,并非所有知识产权均存在授权使用情形;即使存在许可使用,但相关性和可比性等亦是证明难点。因此,作为替代计算方式的法定赔偿被权利人和法官所钟爱。正如学者所言:“法定赔偿在商标侵权案件中之所以获得普遍适用,与商标权人利益变化的复杂性具有密不可分的关系,对商标权人而言,其所面临的损失证明困境与其说是举证不力所致,倒不如说是举证不能的结果。”[47]而法定赔偿降低权利人证明责任的优势也就必然使其成为权利人的偏爱。

第二,法定赔偿的确定先于惩罚性赔偿,但后者并非导致前者普遍适用的原因。法定赔偿在计算补偿性赔偿时就应确定应否适用;若适用还应确定具体数额。而惩罚性赔偿是对特殊侵权行为人的加重处罚,是在补偿性赔偿数额基础上确定。正因法定赔偿先于惩罚性赔偿确定,所以后者并非导致前者普遍使用的原因。

第三,限制法定赔偿的普遍适用应着力于改善权利人举证和法官说理现状,而非拒绝将其作为惩罚性赔偿的计算基准。权利人举证困难导致法定赔偿泛滥,且法官多不阐述计算过程而直接给出赔偿数额,使得法定赔偿多被诟病[48]。为规范法定赔偿的适用,应从两方面着手。一是加强权利人举证,积极引导权利人收集证据,适时完善知识产权领域司法或行政机关依职权取证制度,弥补权利人举证不力或不能的缺陷;重视运用证据披露、举证妨碍等规则查明权利人损失或侵权人获益。二是要求法官在判决说理中阐明法定赔偿确定的过程,规范适用程序。尽管法定赔偿是法官基于自由裁量权在综合考虑案情的基础上确定的,但为避免“套话”现象,应要求法官说明具体考虑的因素和确定的过程。

质疑二:在法定赔偿的基础上计算惩罚性赔偿会导致大量超额处罚,存在矫枉过正之嫌。对此回应如下:

第一,法定赔偿适用范围广并不意味着惩罚性赔偿制度适用频率高或范围大。从当前司法实践看,逾九成案件适用法定赔偿,因此不可避免会引发“将法定赔偿作为计算基准会导致惩罚性赔偿泛滥”的质疑。但法定赔偿仅是补偿性赔偿的替代计算方式,目的是确定补偿性赔偿数额;而惩罚性赔偿严格受到“恶意/故意侵权”和“情节严重”的制约,针对的是主观恶意较大且情节严重的侵权行为。法定赔偿和惩罚性赔偿构成要件不同,即使前者作为后者的计算基准,也不必然导致后者被适用。

第二,以法定赔偿作为计算基准并不必然导致大量超额处罚。尽管法定赔偿数额已提高至500万元,但并非所有案件均是顶格适用,且需根据案情确定适当的赔偿数额,故法定赔偿数额并不会畸高或畸低。以法定赔偿数额为基数并不一定导致超额赔偿,而是和其他计算基准一般无二,更何况还存在赔偿倍数的约束。此外,惩罚性赔偿的威慑力在于赔偿数额的不确定性和高额性。适当以较高赔偿数额作为“达摩克利斯之剑”,能有效威慑潜在侵权人,避免其实施恶意且情节严重的侵权行为。当然,即使出现超额惩罚性赔偿,侵权人也可在二审中寻求救济。

第三,为避免较大赔偿数额导致侵权人破产等现象,可增加减轻或免除惩罚性赔偿责任的事由。惩罚性赔偿制度重在惩罚和威慑侵权,而非借处罚使侵权人退出市场。为避免侵权人的正常经营活动受阻,可增加责任减轻或免除事由。如侵权人已承担刑事或行政法律责任,则可适度减轻或免除惩罚性赔偿。

质疑三:既有规则供给与司法实践是否会影响法定赔偿成为惩罚性赔偿的计算基准。

就现有规则供给而言,不论是《商标法》《专利法》等相关条款的规定,还是2021年3月实施的《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》,均规定惩罚性赔偿的计算基准包括权利人实际损失、被告违法所得或该权利许可使用费的倍数合理,并未明确排除法定赔偿。就当下司法实践而言,尽管极少数法院在法定赔偿基础上确定惩罚性赔偿数额,但绝大多数法院依旧排斥将法定赔偿作为惩罚性赔偿的计算基准。由此产生的质疑是,法定赔偿作为惩罚性赔偿的计算基准能否被接受?

立法先于司法,后者验证前者。人民法院作为司法机关,是在法律授予的自由裁量空间内将既有法律规范适用于个案以化解纠纷。根据《立法法》第119条的规定,司法解释是最高人民法院对审判工作中具体应用法律的解释,不得与被解释的法律规范相抵触。相关司法解释与司法实践秉持相对保守的态度,已基本形成“不以法定赔偿数额计算惩罚性赔偿金”的做法。但正是此种规则供给与司法实践,导致居末位的法定赔偿挤压了惩罚性赔偿制度的适用空间,使惩罚性赔偿的“众望”变成了“稀望”,严重克减了知识产权惩罚性赔偿制度的效能。司法实践对现行立法的检验,也凸显知识产权惩罚性赔偿规则存在些许瑕疵。因此,若能从狭义法律层面一改此种局面,明确惩罚性赔偿的计算基准包含法定赔偿,那么只需各级法院按照修改后的法律处理案件,即可逐渐扭转法定赔偿挤压惩罚性赔偿的尴尬局面。因此,对诸如《商标法》在内的单行法进行修改——将法定赔偿置于惩罚性赔偿规则之前,或许是未来改善知识产权惩罚性赔偿制度现状的关键举措。

五、结 语

当下,我国业已全面建立知识产权惩罚性赔偿制度,且各个领域的惩罚性赔偿规则在计算基准类型上并无实质差异。因此,尽管本文是以《商标法》为例论述法定赔偿可作为惩罚性赔偿的计算基准,但作品、专利、商业秘密和植物新品种等领域的惩罚性赔偿制度应与商标领域相似。即知识产权法定赔偿应可作为惩罚性赔偿制度的计算基准,各知识产权单行法的相应法律条文亦可进行调整,从而更好发挥惩罚性赔偿制度预防侵权的作用。

参考文献:

[1] 习近平.全面加强知识产权保护工作 激发创新活力推动构建新发展格局[J].求是,2021(3):4-8.

[2] 魏远山.“卡梅框架”视角下我国知识产权惩罚性赔偿制度的完善[J].西部法学评论,2023(2):1-13.

[3] 张红.恶意侵犯商标权之惩罚性赔偿[J].法商研究,2019(4):159-170.

[4] 史玲,王英军.惩罚性赔偿制度在我国知识产权法领域的适用[J].天津法学,2012(1):37-42.

[5] 周晖国.知识产权法定赔偿的司法适用[J].知识产权,2007(1):3-10.

[6] 舒媛.知识产权惩罚性损害赔偿制度研究[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2014(3):34-38.

[7] 刘晓春,李梦雪.加强知识产权保护 完善惩罚性赔偿制度[J].中国对外贸易,2020(1):48-51.

[8] 孙卿轩,李晓秋.我国商标侵权惩罚性赔偿司法实践的问题、反思与改进建议[J].大连理工大学学报(社会科学版),2020(4):103-111.

[9] 汤敏,胡恒.商标侵权行为惩罚性赔偿与法定赔偿之关系[J].南京理工大学学报(社会科学版),2020(4):27-32.

[10]朱启莉.知识产权法引入惩罚性赔偿研究[J].江西社会科学,2013(8):184-188.

[11]唐伟.论侵犯著作权的惩罚性赔偿——以《著作权法》第三次修改为中心[J].电子知识产权,2013(12):51-56.

[12]唐珺.关于确立专利侵权惩罚性赔偿金的思考:比较法的视野[J].重庆理工大学学报(社会科学),2017(5):74-81.

[13]马忠法,谢迪扬.专利法中的惩罚性赔偿问题研究——以《专利法修正案(草案)》第72条的适用为视角[J].武陵学刊,2020(2):46-56.

[14]梁志文.补偿与惩罚——著作权法定赔偿制度价值研究[J].电子知识产权,2005(12):14-18.

[15]易健雄,邓宏光.应在知识产权领域引入惩罚性赔偿[J].法律适用,2009(4):92-93.

[16]袁博.商标侵权惩罚性赔偿现状的分析与出路[J].中华商标,2016(9):12-14.

[17]蔡健和.关于商标法中惩罚性赔偿司法适用的几点思考[J].中华商标,2017(3):56-59.

[18]徐聪颖.论侵害著作权的惩罚性赔偿——兼评国家版权局著作权法修改建议稿的相关规定[J].中国版权,2012(5):19-21.

[19]张广良.知识产权损害赔偿惩罚体系的构建[J].法学,2020(5):119-132.

[20]张鹏.知识产权惩罚性赔偿制度的正当性及基本建构[J].知识产权,2016(4):102-107.

[21]李正华,朱君全.法定赔偿与惩罚性赔偿条款关系辨析——《商標法》与《专利法》修改草案惩罚性赔偿条款之对比分析[J].电子知识产权,2016(1):52-58.

[22]袁秀挺,凌宗亮.我国知识产权法定赔偿适用之问题及破解[J].同济大学学报(社会科学版),2014(6):117-124.

[23]杨方程.知识产权侵权损害赔偿数额确定研究[M].北京:中央民族大学出版社,2018:159-160.

[24]DITTMAN S C.Amiable or merry? An update on maritime punitive damages[J].Tulane Law Review,2015(5/6):1059-1102.

[25]张元光.知识产权损害赔偿制度研究[M].北京:知识产权出版社,2018:71.

[26]罗莉.论惩罚性赔偿在知识产权法中的引进及实施[J].法学,2014(4):22-32.

[27]广东省深圳市福田区人民法院课题组.商标侵权惩罚性赔偿的制度构建[J].知识产权,2020(5):40-54.

[28]和育东.知识产权侵权法定赔偿制度的异化与回归[J].清华法学,2020(2):143-156.

[29]刘筠筠.知识产权侵权损害赔偿问题研究[M].北京:知识产权出版社,2017:40-41,3.

[30]朱冬.知识产权侵权损害赔偿救济制度研究[M].北京:法律出版社,2018:144.

[31]王学峰.论知识产权侵权引入惩罚性赔偿责任制度[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2006(1):54-57.

[32]BUSH B J.The overlooked function of punitive damages[J].Rutgers Law Journal,2013(2):161-212.

[33]王建平.《TRIPS协定》与我国知识产权法衔接研究[M].成都:四川大学出版社,2006:208.

[34]曹新明.我国知识产权侵权损害赔偿计算标准新设计[J].现代法学,2019(1):110-124.

[35]FERCH P.Statutory damages under the copyright act of 1976[J].Loyola University of Chicago Law Journal,1983(3):485-512.

[36]范晓波.知识产权的价值与侵权损害赔偿[M].北京:知识产权出版社,2016:181-183.

[37]戴建志,陈旭.知识产权损害赔偿研究[M].北京:法律出版社,1997:92.

[38]蒋志培.入世后我国知识产权法律保护研究[M].北京:中国人民大学出版社,2002:154.

[39]梅雪芳,陈晓峰.知识产权法定赔偿适用问题研究[J].中国发明与专利,2009(1):63-66.

[40]刘学涛,潘昆仑.个人生物识别信息的公益诉讼保护路径优化[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2022(6):46-54.

[41]曾世雄.损害赔偿法原理[M].北京:中国政法大学出版社,2001:16-17.

[42]王泽鉴.损害赔偿[M].北京:北京大学出版社,2017:13.

[43]魏远山.我国知识产权惩罚性赔偿制度困境及出路[D].湘潭:湘潭大学,2021.

[44]焦和平.知识产权惩罚性赔偿与法定赔偿关系的立法选择[J].华东政法大学学报,2020(4):130-143.

[45]王迁,谈天,朱翔.知识产权侵权损害赔偿:问题与反思[J].知识产权,2016(5):34-39.

[46]王利明.论我国民法典中侵害知识产权惩罚性赔偿的规则[J].政治与法律,2019(8):95-105.

[47]徐聪颖.我国商标权法定赔偿的现状及反思[J].甘肃政法学院学报,2015(3):76-88.

[48]张春艳.我国知识产权法定赔偿制度之反思与完善[J].法学杂志,2011(5):118-121.

Justification of the basis for calculating intellectual property punitivedamages:

Taking the Trademark Law as an example

WEI Yuanshan

(School of Law, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou 510006, China )

Abstract:

In the judicial practice of trademark infringement, courts mostly directly determine the amount of punitive damages based on the facts of the case, or refuse to apply the punitive damages on the grounds that statutory damages and punitive damages are mutually exclusive and lack calculation criteria (actual losses of the right holder, infringement benefits of the infringer and reasonable multiples of license fees). The crux of the problem is that the statutory damages rule comes after punitive damages, and the court intentionally or unintentionally gives the former a punitive function, making it deviate from the original intention and functional positioning of the system of compensatory damages. However, the history of statutory damages shows that as an alternative method of calculating the actual loss of the right holder, it should be compensatory compensation. Whats more, after the punitive damages has been fully established in the field of intellectual property rights, statutory damages should also abandon the punitive function given by judicial practice, otherwise it will lead to conflicts between punitive damages and the statutory damages system. Although statutory damages rely more on the discretion of judges than on the determination of reasonable multiples of the actual losses of the right holder, the infringement gains of the infringer or the license royalties, this is not a reason to oppose it as the calculation basis for punitive damages system. On the contrary, it is confirmed that statutory damages can be used as the basis for calculating punitive damages, which is conducive to the implementation of the punitive damages system and the effectiveness of the system. However, after confirming statutory damages as the calculation basis of the punitive damages system, on the one hand, judges should be required to more fully demonstrate the process and reasons for determining statutory damages and punitive damages, and cannot directly determine the final punitive damages. On the other hand, it is necessary to construct the reasons for the reduction and exemption of punitive liability for intellectual property rights in a timely manner to avoid the “chilling effect” of the punitive damages system hindering the incentive effect that the intellectual property system intends to achieve.

Keywords:

punitive damages; statutory damages; calculation basis; compensatory damages

(編辑:刁胜先)