“互联网行话”的特征及规范

王冬芝

(东华理工大学 文法学院,江西 南昌 330013)

“行话”是语言在共时层面的变体。由于工作、活动或其他目的上的共性,某些社会群体相互之间交流时,会创造和使用一些不同于其他社会群体的词汇和用语,当它们具有一定的体量且风格逐渐固定时,便成为了语言的行业变体。行话使用者的群体性思维和行为特征会投射到语言表达中,在构词形式、语法结构和表意模式方面都打上行业的烙印。“互联网行话”亦是如此,它表现出来的词汇和语法上的陌生化效果,使其呈现出比较明显的行业特征,由于它或多或少地造成了与外界的语言隔阂,故又被戏称为“互联网黑话”。由于互联网是信息时代的龙头行业,深刻地改变了整个社会的运转模式,越来越多的“互联网+”应运而生,互联网行话也有了更多地向行业外渗透的机会,并部分进入人们的工作和生活中,因此,有必要对其加以关注和研究。

史维国、武晨阳指出,互联网行话由描述行业要素的行业术语和行业运用要素的表达两部分构成,前者是行业原生的,如“主板”“存储器”“域名”等,后者有一部分是原生的,大部分是通过非行业表达语言要素义的引申或隐喻而形成的新义,如“赛道”“势能”“韭菜”等[1]。由于第二类表达经历了“输入——改造——输出”的传播闭环,反映了普通话及其社会变体之间的互动规律,因此,这类表达是本文观察分析的重点。

一、互联网行话的词汇特征

互联网行话在词汇上最重要的特征是术语化和精简化程度较高。例如:

(1)值得注意的是,在这批头部品牌DTC转型的过程中,“电商化”以及“本土化国风”是共性打法。从2018年开始,李宁、安踏的电商销量占比明显上升,而在市场快反领域,这些头部品牌纷纷走上“国风”路线。据某头部品牌今年7月向虎嗅透露,目前该品牌的SKU迭代速度已经比疫情前缩短了一倍以上,在进行设计时,该品牌会更大幅度向“本土化审美倾斜”。(虎嗅网,2021-10-05)

在例(1)中,除了关于信息来源的表达,在其余136个字符中,互联网行业术语就出现了9次,可见其使用频率之高、密度之大及信息表达之高效。

(一)术语化

术语具有表意精确、专用程度高的特征,互联网行话运用词缀构词、词根构词、模因构词、术语转用等造词和用词方式,生成了很多具有特定意义的术语,显示出较为鲜明的领域词汇特色。

1.词缀构词

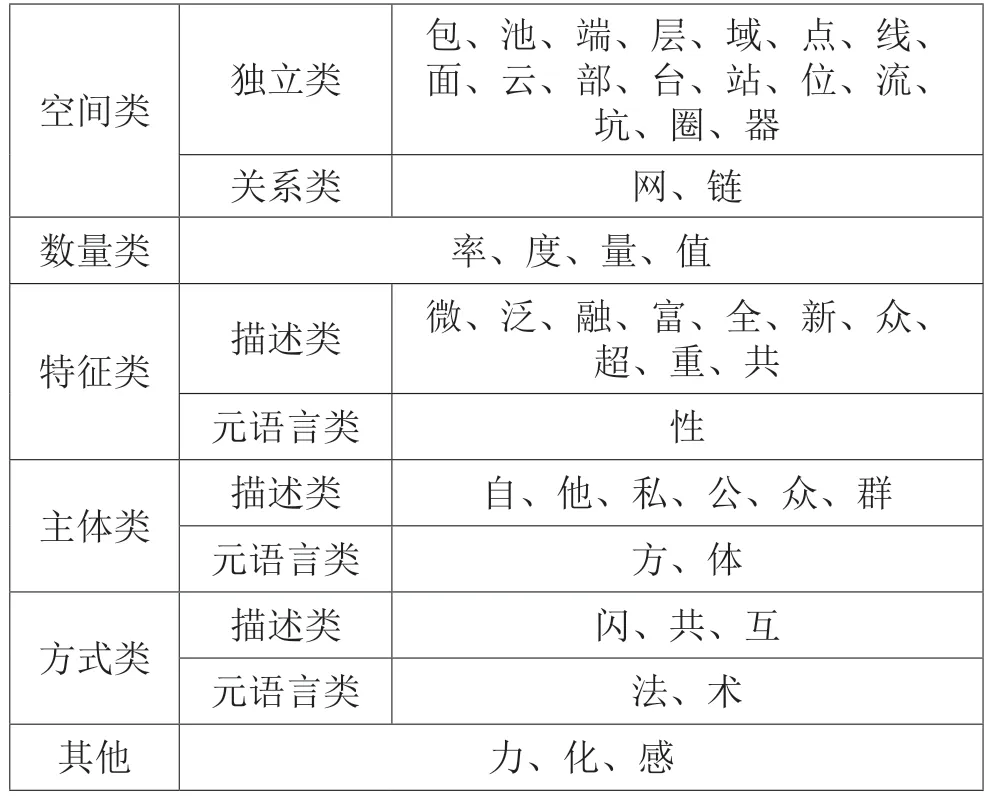

互联网用语中出现了一批具有领域特色的构词词缀,我们根据语义类型,对一些较为常见的词缀进行了分类。具体如表1所示:

表1 互联网行话常用词缀

在表1中,有些已经完全词缀化,具有较强的构词能力,如“率”“性”等;有些尚未完全词缀化,构词能力有限,如“富”“闪”等,可视为准词缀。这些词缀/准词缀与其他词根语素组合,构成了大量的新词。根据词缀/准词缀所处位置的不同,可以将其划分为“词根+(准)词缀”和“(准)词缀+词根”两类。前者如“转化率、感知度、痛点、耦合性、消费力、话术、移动端、三方、保有量、打法、信息流、公域、阈值、区块链、参与感、链路层、人群包”等,后者如“泛中产、自媒体、他媒体、融媒体、云服务、富媒体、自传播、微服务、云主机、全媒体、视频化、闪离职”等。

2.词根构词

在互联网中,还有一些用语是由词根语素直接组合而构成的复合词,如联合式的“人货场”“点线面”“短平快”等。再如,一些频繁出现的四字短语,像主谓结构的“知识付费”“内容创业”“惰性满足”,偏正结构的“联动场景”等,它们虽然不是严格意义上的术语,但在该领域内同样具有专指意义。

3.模因构词

模因(Meme)是语言复制和传播的重要手段,语言作为模因,在使用过程中一旦得到认同,就会得到广泛的复制和传播。通过改变模因结构中的某个或某些成分而构成新词,也是互联网新词产生的重要途径。例如:

(2)a.知识图谱——需求图谱——技能图谱——课程图谱——基因图谱——语义图谱

b.互联网——物联网——人联网——事联网——数联网——车联网

在例(2)中,“X图谱”和“X网”为两个词语模,在此基础上,产成了一系列的新词。

4.术语转用

这里的“术语转用”,是指借用原有的术语来表示新的概念义,它主要体现为两种类型。一种类型是直接借用其他行业的术语来表达新概念,如“补位”借自足球术语,借指“团队中当某位成员所负责的任务失败,造成缺口暴露弱点时,队友临时顶替、堵住缺口的行为”。另一种类型是在借用后得以扩展并构成新的短语表达,如在“营销矩阵”“内容矩阵”等“X矩阵”表达中,“矩阵”是指X的组合,这类情况还有“用户裂变”“黑盒技术”中的“裂变”“黑盒”等。

(二)精简化

互联网行话的另一个显著特征是精炼简短,语言符号的语义透明度较低,单位长度内的语言单位具有较高的语义信息浓度。除了大量的专业术语外,还出现了很多字母、数字和语码混合等表达,语言表达十分高效。

1.字母化

互联网行话中的字母化,主要体现为英语首字母缩写。如:CPC(Cost Per Click)—点击成本,EDM(Email Direct Marketing)—邮件营销,CTR(Click-Through Rate)—点击率,P2P(peer to peer lending)—个人对个人。同时,还有一些其他类型的字母表达,如“APP”和表示电子产品版本的“pro”“plus”“max”等。

2.数字化

互联网行话中的数字化,主要是运用于特殊的序列表达中。如2.0,相当于“二代”,是对1.0的更新和升级版本,依次还有3.0(三代)、4.0(四代)等。

3.语码混合

互联网行话中的语码混合,主要有“字母+数字”类,如2G、3G、4G、5G,其中,G为generation(代)的首字母,分别表示第二、三、四和五代移动通信技术。此外,还有“英语+汉语”类,如“feed流”,是指持续更新并呈现给用户内容的信息流。

总的来看,数字、字母及其混用是互联网领域语言使用的一大特色,它们在形式上增强了表达的专业性,并营造出快捷、高效的沟通风格。

(三)词汇特征

除了构词上的鲜明特征,互联网行话在词汇上也体现出领域特色,尤其是在词汇构成和概念表达两个方面,呈现出名词性和动词性词语多、抽象概念多、偏正结构多等特点。

1.名词性和动词性词语居多

我们对随机搜集的292个互联网行话词语作了词类统计,其中,名词有156个,占比为53.42%;动词有132个,占比为45.21%;两类词语合在一起,则占到总数的98.63%。从词义所指来看,指称的意义大多是客观事物和客观现象,中性词居多,具有明显褒贬色彩的词语则比较少见,词语的情感属性总体偏弱。

2.具体概念少,抽象概念多

对于一些常见的概念,互联网行话倾向于采用抽象表达,以营造出陌生化、专业化的效果。如:感受—感知、思维模式/心理—心智、使用感受—体感、服务设施—孵化器、互动—交互、最佳节点—窗口期等,相对于通俗日常的感受、模式、服务、互动、最佳节点等来说,感知、心智、体感、孵化、交互、窗口期等更为抽象,更接近于专业术语,陌生化效果也更为突出。

3.主谓结构少,偏正结构多

在互联网行话中,对于概念之间的关系表达,更倾向于选择修饰和被修饰关系,而较少选择陈述关系。如:“用户感知”是指“服务方为用户所提供的服务和体验”,这里选择“感知”而非“体验”“感觉”等常规用词,使得表达更加抽象。同时,在这一基础上,还派生出“用户感知度”“用户不感知”“用户无感知”等系列表达。“感知度”“不/无感知”之类的偏正式结构,比“没感觉”“感受不到”等谓词结构更为正式,从而营造出一定的陌生化和专业化表达效果。

二、互联网行话的语法特征

作为一种确定或调节彼此之间距离的语言手段和机制,语体是言者运用语言拉远或拉近或保持一般距离的交际手段[2]。互联网行话在语法结构和词语搭配上也具有比较明显的特征,并形成了别开生面的语体风格。

(一)动宾结构加宾语

在传统语法中,动宾结构一般不能加宾语,但在互联网用语中该用法比较常见。例如:

(3)以“数字经济”赋能“智慧工厂”潜力巨大。(《科技日报》,2021-08-30)

(4)山东支持养老设施建设的融资,鼓励养老服务业企业上市融资,增强自身“造血”公司,也鼓励外资以独资、合资等形式进入养老服务业。(中国新闻网,2014-06-12)

(5)硬件升级、积分提现……上海高校多点发力垃圾分类评分大提升。(澎湃新闻,2021-10-10)

在例(3)~例(5)中,动词“赋能”“造血”“发力”均为动宾结构,其后加了宾语以引出动作行为的对象。

(二)语素词化

在互联网行话中,一些不成词语素会发生词化现象而成为成词语素。如名词“端”,除了“X端”之外,还产生了“端到端”的表达。另外一个比较突出的例子是事物名词“云”,它发展出了表空间的义项,并且形成了一系列作状语的“云+V”表达。例如:

(6)5G确实是低时延,但那是无线端的低时延,而工厂里面要求的是端到端的低时延,所以标准也要演进。(《新京报》,2021-08-11)

(7)衡水市官方称,此次旅发大会不只是开幕式采用5G“云直播”,大会的主要活动全部“上云”,开启“云展览、云观摩、云带货、云旅游”模式。(中国新闻网,2021-10-14)

(三)非常规搭配

在互联网行话中,一些词语的常规语法功能和语法位置也发生了变异。比如,“满足”通常要带对象宾语,构成“满足某人或某事”结构。在互联网行话中,却出现了“惰性满足”“享乐满足”等偏正式用法,指对“惰性”和“享乐欲望”的满足,其原型应为“满足惰性”“满足享乐欲望”。再如,“加速”一词,出现在“X加速”中的X一般需要具有一定的运动特征,如“汽车加速”“脉搏加速”“心跳加速”等。在互联网行话中,则出现了“感知度加速”的搭配,抽象名词“感知度”显然不能满足“加速”对其主语的语义限制,可见,动词“加速”的语义选择发生了变化。

(四)欧化特征明显

互联网行话中,“化”“性”“反”“宏观”等构词词缀的大量运用,显然是受到英语构词法影响的结果[3]。同时,汉语中定语的增多也是受了英语语法的影响[4],互联网行话中通过附加法构词,形成了很多新的术语,定语也有增多变长的趋势。一些主谓式的动词性结构,通常以带“的”或不带“的”的偏正形式来表达,“的”前和中心语前的定语位置具有容纳多个语义内容组合的功能,使得句式欧化趋势明显。此外,“的”字结构和偏正结构构成的名词性短语,更易于作为“强化”“进行”“加以”等意义较虚的轻动词和“打通”“拉通”“打造”“打破”等实义动词的宾语,这就使得排比结构的数量增多,出现了很多由“二字动词+名(动)词短语”所构成的动宾结构联合或递进排列的表达形式。例如:

(8)用组合拳帮助用户赋能,打通生态闭环,帮助客户延长服务链路,强化用户感知,打破边界,打造生态化运营。(腾讯网,2021-04-03)

值得注意的是,英语倾向于名词性表达,而汉语则以动词性表达为主。就此而言,互联网行话中大量出现的名词性短语,也体现了其语言的欧化特征。例如:

(9)一家互联网企业为了扶持自己的售票APP占据优势地位,在一年多的时间里投入了16亿多进行票补,并且美其名曰“战略性亏损”。(《新京报》,2018-09-14)

在例(9)中,“战略性亏损”意为“有目的地刻意打折”,这里的“战略”进入到了“谋略”层面,将“亏损”描述为有利可图。相对于“打折促销”“清仓甩卖”等语义关系较为透明的表达格式而言,这一表达更加抽象,语义也更为隐晦。

三、互联网行话的陌生化手段

互联网行话之所以使人们觉得熟悉,主要是因为其构词组合大都来源于语言中常见的构词语素;而让大家觉得陌生,则是因为这些构词要素在组合中发挥的并非其常用功能,或者使用的并非其常用义。也就是说,这种搭配和使用方式违背了人们的常规理解逻辑,刻意制造出一定的语言壁垒。

(一)转移性表达

一个完整事件可以切分为活动起始、活动持续、活动终结、遗留状态起始和遗留状态持续五个前后相继的事态[5]。一个事件通常会包含多个行为要素和事体要素,有时我们仅采用其中一个要素和部分要素就能够表达整个事件,此为“事件转喻”[6]。在互联网行话中,也存在着此类表达方式。比如“对齐”,表示“开会讨论使认识达到一致”,这是借用事件结果来表达事件行为过程。再如“触点”,原是生物学用词,意为“皮肤上对触觉刺激特别敏感的区域”;在“用户触点”中,则指“能被用户的感官所感知并产生兴趣的信息”。前者是被触后自身敏感,后者是被触后使触者敏感,事件要素发生了转移。

(二)构词语素语义变化

在互联网行话中,构词语素语义有时会发生变化,这就使得组合义不等于语素义之和,降低了词义的透明度,同时也增加了读者的理解难度。如“钩子产品”指线上销售的爆款和引流商铺,“钩子”使用的便是其引申义“拴住某人的东西”。“晒”原指“拿到太阳下吸收阳光”,互联网行话中的“通晒”则是指“向所有成员展示”,使用的是“晒”近年产生的新义“展示、炫耀”。“出海”原指“驾驶船只到海上去”,隐喻“公司到海外市场发展”,“海”的意义也发生了变化。再如“流量池”“雷品”,其中的“池”和“雷”语义均发生了变化。此外,构词语素有时还会产生对立义变化。如“地推”指“让人扫二维码关注公众号或者是下载APP的地面推广方式”,其语义中“地面”的对立性概念,是由原始认知中的“天上”变为“线上”。

(三)违反词义组合定势

在互联网行话中,还有一些词语的意义违反了该结构的常规语义理解模式。例如,“促活”一词跟已存的“激活”看似相同,实则有别。前者是指“提升活跃度”,后者则是指“刺激使活跃”;“促活”中的“活”是指“活跃度”,“激活”中的“活”则是指“使活跃”。二者的词义理解模式不同,其搭配也有差异,它们的常见搭配为“用户促活”和“激活用户”,而极少使用“促活用户”和“用户激活”。

(四)紧缩构词

在互联网行话中,紧缩构词主要表现为由一些四字短语而凝缩成二字表达。比如“向上试探”紧缩为“上探”,“月活跃量”紧缩为“月活”等。又如“化学反应”紧缩为“化反”,此后又构成“生态化反”“强强化反”等;“获取客户”紧缩为“获客”,此后又构成“获客渠道”“获客软件”“获客方式”“获客营销”等。当人们对该行业的概念和行为尚不敏感时,初次遇到这些紧缩式的表达,无疑会产生一定的理解障碍。

(五)隐喻表达

隐喻是词义派生的重要方式,在互联网行话中也不乏由于隐喻而产生的词语新义,主要有事物隐喻、方位隐喻、战争隐喻、特征隐喻、行为隐喻和身体隐喻等。例如:

(10)毕竟在传统燃油车赛道上,有着百年历史的奔驰、宝马等企业已在品牌和技术上构筑起很深的护城河,超越难度较大。(《经济日报》,2021-08-02)(事物隐喻)

(11)通过大数据、人工智能、物联网等新兴技术,新电商实现“人”“货”“场”的数字化闭环。(中国新闻网,2021-10-09)(方位隐喻)

(12)在已经到来的5G下半场,5G毫米波蓄势待发。(中国新闻网,2021-09-23)(战争隐喻)

(13)中国老龄科学研究中心副主任党俊武认为,“老年人对新技术接受慢,但是一旦形成消费习惯,就具有很强的用户粘性”。(《人民日报•海外版》,2021-07-06)(特征隐喻)

(14)从实际效果来看,这些数字化体验与展览主体互相“导流”,效果不俗。(《广州日报》,2021-09-24)(行为隐喻)

所谓“事物隐喻”,是用表示具体事物的名词来隐喻行业抽象概念。在例(10)中,“护城河”本义是指人工挖掘的围绕城墙的河,此处是指奔驰、宝马等企业拥有相对于同行业的竞争优势,这就属于事物隐喻。再如,“用户画像”是指“建立在一系列真实数据之上的目标用户模型”,“水位”是指“标准”,“漏斗”是指“逐步将潜在客户逐步变为客户的营销过程”。方位隐喻大致可以分为两类:单一方位主体和关系性方位主体,前者如“垂直”“下沉”“中心”“路径”“孤岛”“落地页”,后者如“闭环”“链路”“圈层”。所谓“战争隐喻”,主要是运用游戏、比赛场景来隐喻行业竞争业态和发展阶段。如“玩家”“赛道”“打法”“玩法”“解法”“上半场”“下半场”等。所谓“特征隐喻”,是将其他领域的事物特征借用到本行业来。在例(13)中,“粘性”本是物体的属性,这里用以表示用户的忠诚度。截至2022年8月30日,在中国新闻网搜索“用户粘性”,已有1256条用例。所谓“行为隐喻”,是将其他领域的行为借用到本行业来。在例(14)中,“导流”本是建筑施工领域词语,此处被借用指“通过已有一定流量的产品来宣传新的或其他产品的营销方式”。此外,还有身体隐喻,主要是“头部”“腰部”“尾部”“踝部”这一组词语,隐喻的对象一般是“公司”“企业”等在行业中的地位。

总之,互联网行话的陌生化手段,就是在语义构成、语法结构等方面违反常规,以此打破人们的语言使用习惯和语言理解定势,从而营造出表达的新颖性和专业化,这也增加了语言使用者的反应时间和理解成本。

四、互联网行话的规范

有学者认为,互联网行话刻意制造语言障碍,贩卖概念,企图使用语言来打造距离感,违背了语言作为交际工具的初衷,其社会共用程度低,是语言资源的浪费,应该严格规范[1]。也有学者认为,互联网行话是社会发展的必然产物,满足了互联网经济发展的需求,应该一分为二地看待其功用[7]。那么,我们应如何客观对待互联网行话这一新兴产物呢?

(一)如何看待互联网行话

我们认为,互联网行话基本上是可以理解的,语素义和结构义之间体现出较强的组合性,并且其表达具有系统性和一定的再生性。与之相比,黑话和隐语则具有不可理解性,它们属于另一套符号系统,其习得主要是在于记忆,而非理解和推衍。如互联网中“私域”的意义源自“私”和“域”语素义的偏正性组合,其对应表达“公域”也是如此。这种成系列的词语表达还有“前台—中台—后台”“头部—尾部”“输血—造血”等。就此而言,互联网行话是不等同于黑话的,它并没有与现代汉语普通话完全脱节而成为另一套表达系统。

需要指出的是,互联网行话所表现出来的陌生化特征,主要体现在词汇方面。它主要是通过旧词新用和旧词新组等语法手段,形成了较为明显的语体风格,包括语义内容抽象、语法结构的泛时空、组双而立的韵律模块等特征[8]。总的来看,互联网行话采用了模式化和程式化的表述方式,以塑造规范和专业的行业整体形象。此外,它还创造了较为发达的术语体系,一方面是提高了表达效率,体现出专业性;另一方面也在一定程度上营造出行业语言壁垒,以语言距离感而产生排他性。

(二)规范化建议

语言具有时代特征,人们生活、学习和交流方式的变化,使得某些特征鲜活的互联网行话能够在一定范围内突破圈层,如“赋能、流量、私域、痛点、造血”等词语就频繁出现于学习强国和其他公共媒体。因此,我们应根据互联网行话的实际应用情况,采取不同的应对策略。对于符合词汇语法发展规律的互联网行话,应当持宽容态度;对于那些过度异化或异化方式不符合语言表达规律的现象,则应该加以规范和引导。

1.态度宽容

语言既是约定俗成的,也是不断发展变化的。语言规范是为了进一步促进语言的健康发展,而不应该也不可能去限制它的发展变化。就此而言,互联网行话是语言在这一领域的正常发展,对于其中的新词新义和新的用法,我们应该采取包容的态度。比如,有些隐喻或抽象的表达方式,其构词符合汉语词法,构词成分的意义或引申义与整体组合义具有可计算和可实现关系,在具体语境中是可以理解的,如“头部、尾部、痛点、用户粘性”等。再如,有些词语作为行业术语,已经长期存在,它们被借用后的涵义与其本义具有引申关系,属于旧词新用,可理解性强,相对于构造新词表达,反而减轻了人们的理解成本和习得负担,如“裂变”“补位”“黑盒”等。

2.适当引导

语言在发展变化中,会出现突破既有规范的地方,这是不可避免的。对于那些偏离汉语常规,给人们的理解带来障碍的现象,我们应该加以适当引导。有些缩写类表达,尤其是易于混淆的英文缩写,对于非专业人士来说,理解起来有很大难度;而像5G、2.0等缩写,则可宽松处理。一些由汉语短语缩略构成的词语,应圈定在行业范围内使用,不宜出现在公共媒体中,如“日活”“月活”“获客”等。还有一些表达则属于刻意抽象化,同样应限定在行业范围内使用,如“用户心智”“用户不感知”“用户触点”“战略性亏损”等。

综上所述,互联网行话一种比较特殊的语言社会变体,是语言发展演变的产物,具有鲜明的时代特征。随着电子商务和各种互联网+行业的兴起,人们的工作和生活都高度依赖互联网。可以说,互联网行话表达的简洁性适应了该行业快捷、高效的工作性质,其表达的术语化也顺应了该领域专业化、商业化的发展需求。因此,与其他行业变体相比,互联网行话的使用范围更加广泛,更易于向行业外人群延伸,其独特的语言风格也有了更多的“出圈”机会,并成为学界关注的热点问题。面对这些新形势、新问题,我们既要看到互联网行话合理的一面,一些词语的运用体现出语言使用者的创造力,激发了语言表达的活力,如“知识图谱”“物联网”等,反映了社会物质和科技发展的进步,具有积极的价值。与此同时,我们也要对互联网行话保持一定程度的警惕性,其人为制造的语言表达壁垒是对语言工具性的刻意违反,就这些现象来说,我们应对其使用范围加以限定和积极引导,防止其过度溢出领域之外,从而造成不必要的理解障碍。