源远流长的大河文明

修淑清

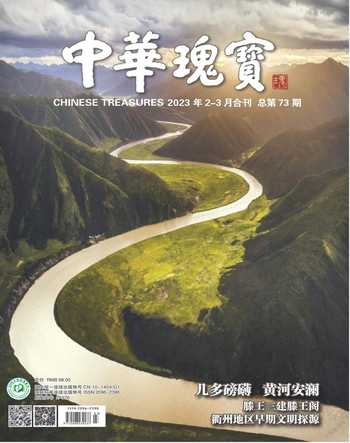

黄河流域被视为中华民族的摇篮,是重要的古人类发祥地,是文明形成和发展的重要舞台,孕育了悠久璀璨的中华古文明。

在文明起源阶段,河流的作用至关重要。早期人类文明只有依托大江大河,才能在历史时空中产生重要影响。黄河流域一直被奉为中华文明的主要发源地,奔涌向东的黄河孕育了广博深厚的中华古文明,熔铸了中华民族的风骨与精神。

文明的序曲

100多万年前的旧石器时代,气候温和的黄河流域已有人类居住。我国已发现的约2000处旧石器时代的人类活动遗迹中,有近一半分布在黄河流域。早在180万年前,山西芮城的西侯度猿人已经出现,且有使用火的痕迹,西侯度猿人对火的使用在人类用火历史链条中处于最悠远的一端。在距今约100万年的陕西西安蓝田猿人遗址中,发现了多处碳末堆积,可能与蓝田人用火有关。在蓝田公王岭,伴随距今115万—65万年的蓝田猿人头盖骨化石出土的有2000多件动物化石,以及至今保存完好的第四纪黄土剖面。

旧石器时代中期的山西襄汾丁村古人类遗址中,发现了距今20万—15万年的丁村人化石和石器、脊椎动物化石,丁村人属于早期智人,介于北京猿人和山顶洞人之间。在陕西渭南甜水沟遗址中,发现了与北京猿人头骨相似的大荔人头骨化石,距今年代约20万年,这是与现代黄种人一致的我国迄今发现的最完整早期智人化石,填补了人类历史上由蓝田人向丁村人过渡的空白。与大荔人头骨化石伴出的是野马、野牛、古象、蚌、螺、鲤等食草动物和水生动物化石。在山西阳高许家窑村的断崖上,发现了距今约10万年的古人类遗址,迄今获得人类化石17件,属直立人向早期智人过渡的类型。在今内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗萨拉乌苏河河岸旧石器时代晚期人类遗址中,发现了河套人化石及大量石器、哺乳动物类化石和鸟类化石,河套人生活的年代距今约5万—3.7万年,属晚期智人,其体质特征已接近于现代人。

黄河流域的人类化石和旧石器遗址分布十分广泛,原始直立人、早期智人、晚期智人各阶段的人类化石都有发现,如陕西蓝田公王岭蓝田猿人、山东沂源县沂源猿人、宁夏灵武水洞沟和陕西靖边小桥畔遗址中的古人类化石等晚期直立人化石特别丰富。黄河流域的旧石器时代遗址不仅分布广泛、内容丰富,还具有长久且持续的连续性。旧石器时代晚期的几处遗址,推翻了我国现代北方人来自非洲的假说。尽管在云南、广西、四川、湖北等其他地域也发现了重要的古人类活动遗址,但在遗址的数量和延续性方面都不能与黄河流域相比,黄河流域是我国非常重要的古人类发祥地。远古人类在古老的黄河流域繁衍生息,经过漫长的演进,逐渐拉开了文明发展的序幕。

最初的文化形态

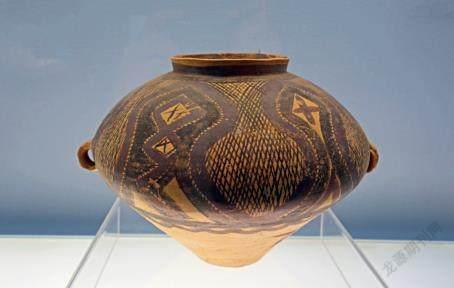

进入新石器时代,石质工具的改进促进了生产力的提高,人类由采集、狩猎的居无定所的生活转入种植、畜牧的定居生活。气候适宜、地势平坦、土壤疏松的黄土高原和黄河冲击平原,极其有利于早期农业的发展。黄河流域先民利用简单的石质、木质工具即可完成土地开垦、播种、引水、收割等农业生产活动。在距今1万年左右,黄河流域进入了以磨制石器、农业耕作、陶器制作为主要标志的新石器时代。迄今,黄河流域已发现仰韶文化、齐家文化、大地湾文化、裴李岗文化、磁山文化、龙山文化、大汶口文化、马家窑文化等不同文化类型的众多遗址,这些遗址如同璀璨的明珠,遍布于黄河流域的上、中、下游地区。甘肃秦安大地湾遗址、陕西西安半坡遗址、陕西临潼姜寨遗址、陕西神木石峁遗址、河南新郑裴李岗遗址、河南濮阳西水坡遗址、河南巩义双槐树遗址、山西襄汾陶寺遗址、山东泰安大汶口遗址等文化遗址高度汇聚,形成从石器时代至文明时期的完整文化序列。

以河南三门峡仰韶村命名的“仰韶文化”,是我国第一支考古学文化,分布地域广泛,涉及河南、陕西、山西、河北、甘肃、宁夏等地,具有强大的生命力和辐射力。仰韶文化距今约7000—5000年,是以农业为主的文化类型,半坡和庙底沟类型为其典型类型。西安半坡遗址距今约6000年,是黄河流域原始農耕的典型代表。这处新石器时代早期的母系氏族村落遗址,是新中国第一次大规模发掘的史前遗址,遗址面积约5万平方米。半坡遗址属于仰韶文化早期聚落遗存,发现了环壕、房屋、窖穴、窑址、墓葬等遗迹,出土大量石器、骨器、彩陶等生产生活用具,还有大量的动植物遗存。半坡彩陶器多为红底黑纹,一些陶钵的口沿上刻有符号,共计二三十种,这些符号可能为文字的起源。半坡氏族已经形成村落,过着定居的农业生活,种植粟类等粮食作物。河南三门峡庙底沟遗址,距今6000—4500年,遗址内涵分为两期,一期属仰韶文化,二期承袭仰韶文化,发展为河南的龙山文化,出土器物以彩陶为主,有上千件,彩陶的花瓣纹非常丰富,纹饰、造型已显示出礼器的征兆。庙底沟文化中心区域位于河南、山西、陕西交界一带,这一文化类型的农业生产已较为成熟,出现了区域中心聚落,社会复杂化程度加深。迄今为止,发现的规格最高的仰韶文化中心聚落是河南郑州巩义的双槐树遗址。双槐树遗址距今约5300年,残存面积117万平方米,筑有三重大型环壕,是仰韶文化中晚期具有都邑性质的巨型聚落遗存。

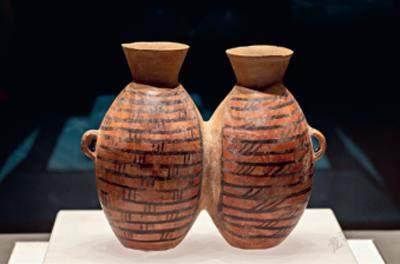

新石器时代晚期,黄河流域的气候进入暖湿时期,农业稳定发展,聚落数量不断增加,各考古学文化呈现多元发展,在相互交流、碰撞与融合的过程中,各类型文化逐步迈入下一个发展阶段。在距今约5000年左右,彩陶业发达的仰韶文化逐渐被龙山文化取代。黄河上游地区的马家窑文化由仰韶文化庙底沟类型向西分化而来,是分布在河西走廊地区的齐家文化源头之一。马家窑文化继承了仰韶文化的彩陶制作技艺,将彩陶艺术推向新的高峰。龙山文化泛指以黑陶为主要特征的文化遗存,又称“黑陶文化”,是铜石并用时代的文化,由大汶口文化发展而来,继承了大汶口文化较高的建筑技术,于各大区域中心纷纷筑城。现今,已在山东、河南、山西、内蒙古、浙江、四川、湖南、湖北等地发现了几十座龙山文化时期的城址。布局严整、等级分明的城邑遗址,多是由大汶口文化晚期的环壕聚落发展演变而来,城址的外围有城墙,在城墙外挖有护城壕。龙山文化的历史年代,大体相当于传说中的颛顼、尧、舜、禹时期,是一个城邦林立的部落方国时代。纵观众多龙山文化遗迹,仍是以农业耕种为主导,生产力有了新的提高,陶器制作、玉石加工、建筑营造、铜器冶铸都达到专业化生产程度。铜器在龙山文化时期的遗址中多有发现,表明龙山文化时代已超出了新石器时代的范畴,跨入了早期铜器时代。

龙山文化主要分布于黄河中下游的山东、河南、山西、陕西等地。典型龙山文化主要分布在山东,称“海岱龙山文化”;河南龙山文化主要分布在豫西、豫北和豫东;陕西龙山文化主要分布在泾河、渭河流域;龙山文化陶寺类型主要分布在晋南,以襄汾陶寺遗址为代表。陶寺遗址总面积约400万平方米,是黄河中游地区规模较大的遗址之一。陶寺中期的古城址面积近300万平方米,是我国除浙江良渚古城和陕西神木石峁遗址之外的第三大史前城址,分外城和宫城,宫殿区面积13万平方米,城址中明确规划有大型宗教建筑、仓储区、手工业区、普通居住区、墓葬区,以及可以观测日出确定节气的世界最早观象台。陶寺遗址在历史年代、地理方位、规模等级、文明程度等方面,都与文献记载中的尧都平阳相契合,陶寺遗址即帝尧的都城所在,这在学界已获得很大程度认同。陶寺遗址挖掘了1300多座墓葬,從墓葬的规格和随葬品情况,可以看出陶寺社会已经出现了明显的阶层分化。陶寺遗址出土的大量彩绘陶器中,绘有蟠龙纹的陶盘尤为引人注意,这种带有龙纹的陶盘仅在几座大墓中存在,其他墓葬中虽有彩绘陶盘,却无龙纹,说明龙在陶寺文化时期已成为王权的象征。陶器中还有一件扁形陶壶,在其上发现了类似毛笔书写的两个朱书文字,字体形态已与甲骨文非常接近。陶寺遗址出土了相当数量的礼乐器,有鼍鼓、土鼓、石罄、铜铃、陶埙等,已呈现出礼乐文明的雏形。此外,在大型墓葬中还出土了一批绘有条带纹、多层回纹、云气勾连纹等纹样的彩绘木器,可能为北方漆器的源头。种种迹象表明,陶寺遗址已具有早期国家雏形,其统治模式、礼乐制度等多为夏商周三代及后世继承和发展,成为王权国家形态的源头。

文化的孕育

在新石器文化发展的基础上,黄河流域率先进入了文明时期。夏商周三代统治和居住的地理中心皆位于黄河与洛水之间的河洛地区,司马迁《史记·封禅书》中有“昔三代之居,皆在河洛之间”的记载。河南登封王城岗、禹州瓦店、新密新砦、巩义花地嘴等遗址的发现,对应了文献记载中的禹都阳城、启都阳翟、夏启之居、太康失国等内容,也勾勒出文献之外的夏代面貌。河南偃师二里头作为东亚大陆最早的广域王权国家遗址,出现了中国最早的青铜作坊,是探索夏商王朝分界的关键遗址。郑州商代遗址、偃师商城遗址、垣曲商城遗址、安阳殷墟遗址等,见证了商代文明发展成就。这些遗址的发掘,使商朝成为无可置疑的信史。其中殷墟遗址是既有文献可考又有城址考古和甲骨文证实的商代都城遗址,近年来在遗址的核心区及外围还在不断有考古新发现。距殷墟宫殿宗庙区10千米的辛店遗址,历经三次发掘,发现了50万平方米的商代晚期大型青铜器铸造基地,出土各类陶范、陶芯、陶模及制范、铸铜工具等约4万块,体现出商代领先世界的无比寻常的青铜铸造技术。

殷墟甲骨文是世界公认的中国最早的文字,目前发掘存世的甲骨卜辞有15万余片,单字数量已超4000字。甲骨文是因记事和占卜而契刻在龟甲或兽骨上的文字,从郑州二里岗时期土层内采集的刻辞牛骨可知,商代早期已经出现了甲骨文。甲骨文是比较成熟成系统的文字,已经具备了汉字的基本结构和功能。甲骨文上承原始刻绘符号,下启青铜铭文,在汉字的发展中起到至关重要的作用。在已发现的青铜器铭文中,有许多对周代历史的记载。陕西宝鸡出土的何尊,为西周早期的青铜器,铭文记载了武王灭商后成王营建东都洛邑、赏赐臣子的史实,何尊铭文中的“宅兹中国”是最早出现的关于“中国”一词的文字记载。何尊等青铜器铭文表明,周人的主要活动区域在黄河中下游两岸。周人以黄河流域为中心,创造了对后世产生深远影响的礼乐文明。礼乐文明自新石器时代龙山文化开端,到夏商周时期奠定了基础。周代初期,以殷为鉴,吸收夏和商的礼乐精华制礼作乐,以血缘和宗法为基础,形成系统完备的宗法制度和礼乐仪范,成为其后延续数千年的文化传统。夏商周三代以来的礼乐文明奠定了中华文明不断绵延发展的基础,塑造了中华民族特有的民族性格。

春秋战国时期是我国历史上的社会大变革时期。铁器的使用、牛耕的推行,使黄河流域的社会生产力得到了较大发展。黄河流域的许多地点出土过锸、锄、犁等铁质农具,如山西侯马北西庄春秋遗址中出土了残铁犁铧,陕西凤翔秦都雍城发现了春秋早期的铁锄类工具。由于冶铁技术的提高,春秋时期铁就被用于制作兵器,到战国晚期铁兵器已大量使用。春秋时的列国和战国时的七雄,除吴、越和楚之外,主要活动地域都在黄河中下游,黄河流域成为当时文化最为发达的地区,在思想文化领域出现儒家、道家、法家、阴阳家、杂家、兵家、农家等“百家争鸣”的局面,这个时期的文化思想对我国古代文化产生了非常深刻的影响。

旧石器时代遗存见证黄河文化的悠久历史,新石器时代的文化序列展现黄河文明形成的历史进程,夏商周时代锻造黄河文明发展的标志性符号。黄河流域孕育的中华古文明是很具代表性和影响力的主体文明,对中华民族的心理和性格都产生了深远影响。