颌骨骨折咀嚼效能恢复与不同内固定材料固定方式及预后的相关性*

肖斌 黄子成 李建民 杨一鸣 邝融

颌骨骨折属于临床常见骨折类型之一,且需要通过手术治疗才能获得理想的效果。相关研究调查表明,颌骨骨折约占所有面部骨折类型的40%,但某些情况下能达到62%。颌骨骨折的原因多是交通意外、工作意外、摔伤、他人打伤及运动时发生的意外损伤,小部分由于医疗行为造成的损伤(如在拔出阻生牙的过程中)[1-2]。临床症状或体征为出血、肿胀、疼痛、骨折移位、感觉异常、功能障碍等,临床多以切开复位加内固定的方式治疗,但受不同内固定材料固定方式的影响,患者治疗后咀嚼效能与预后存在一定差异性[3-4]。目前内固定可选的材料较多,如微型钛板与钛钉、结晶型聚L-乳酸(聚左旋乳酸,poly L-lactic acid,PLLA)等,两者在生物相容性、刚性、应力遮挡效应等方面有差异性[5-6]。因而本研究着重探究颌骨骨折咀嚼效能恢复与不同内固定材料固定方式及预后的相关性,旨在为口腔科临床颌骨骨折内固定材料固定方式的选择提供数据参考,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020 年1 月-2021 年7 月韶关市粤北人民医院收治的98 例颌骨骨折患者。纳入标准:(1)符合文献[7]第7 版《口腔颌面外科学》中颌面骨折的相关诊断标准;(2)经X 线、CBCT等检查明确为上颌骨或下颌骨骨折,且含一处或两处骨折,骨折断端无明显错位或轻度错位;(3)符合手术与麻醉指征。排除标准:(1)属陈旧性骨折;(2)伴有髁状突颈部骨折;(3)临床资料不完整。以随机数字表法将患者分为观察组(n=49)和参照组(n=49)。本研究已通过本院医学伦理委员会审核批准,患者自愿参与研究,且在知情同意书上署名。

1.2 方法

1.2.1 术前准备方案 术前均行影像学检查,明确骨折详细情况,对骨折部位及骨折线的走行方向深度诊断,并检查骨折后有无其他器官损伤,特别是血管破损诱导的大出血等不良事件。颌骨骨折患者常规使用抗生素预防感染,术前行全口牙齿超声洁治,并用牙弓夹板结扎固定[8-9]。患者均行经鼻插管全麻,其中上颌骨骨折以口内切口手术入路,下颌骨骨折以口内切口和/或颌下切口手术入路。切开后沿骨面剥离,显露骨折线,刮除骨折断端增生的纤维、血块及肉芽组织,解剖复位,确定正常咬合关系[10-11]。

1.2.2 参照组 采用微型钛板及螺钉行坚强内固定术。微型钛板紧贴在颌骨骨面,根据沟壑弯折微型钛板,后在骨面以垂直角度打孔,根据实际情况适当调整倾斜角度,最后用钛钉将微型钛板固定,清洗切口后使用可吸收线缝合[12]。

1.2.3 观察组 采用聚左旋乳酸可吸收内固定系统的坚强内固定术。PLLA 使用生理盐水冲洗后,将其接骨板紧贴在颌骨骨面,据骨面形态弯曲接骨板,期间不可重复弯折多次,以免接骨板折断,骨面以垂直角度打孔,攻丝器攻丝后使用可吸收螺钉将PLLA 固定,清洗切口后使用可吸收线缝合。

1.3 观察指标及判定标准(1)比较两组术前和术后3 个月的咀嚼效能指标。指标包含咀嚼效率、咬合力。咀嚼效率以称重法测定,患者咀嚼2 g 花生,左侧和右侧各咀嚼20 次,收集咀嚼后花生,并用200 目筛过滤,对未过滤残渣进行称重,计算花生咀嚼前后重量变化百分比作为咀嚼效率[13]。咬合力使用咬合力测定仪检测,单位为磅(lbs)。(2)比较两组骨折愈合时间和术后3 个月的预后。骨折愈合标准:骨折端有连通的骨质通过、骨折端及周围软组织基本无疼痛及肿胀症状、面部轮廓未出现畸形、患者张口与闭口活动基本无受限。疗效评价标准:优为术中复位及固定良好,术后固定物完全吸收,且无不良反应;良为术中复位及固定良好,术后固定物基本吸收,切口有轻微感染;差为复位失败,上下牙咬合位置没有恢复,骨折端没有得到牢固固定,切口感染化脓,术后面部出现局部畸形,影响患者咬合和正常进食[14-15]。有效率=(优+良)例数/总例数×100%。(3)分析术后3 个月咀嚼效能指标与内固定材料固定方式、预后的相关性。(4)比较两组随访1 年后并发症发生情况。如关节疼痛、创口感染、排斥反应等。

1.4 统计学处理 数据以软件SPSS 23.0 处理分析,计量资料用(±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对t检验;计数资料以率(%)表示,比较采用χ2检验;采用Pearson分析咀嚼效能指标与骨折愈合时间的相关性;采用Spearman 分析咀嚼效能指标与疗效的相关性;采用点二列相关分析咀嚼效能指标与内固定材料固定方式的相关性。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组一般资料比较 参照组男25 例,女24 例;年龄21~46 岁,平均(30.25±2.37)岁;骨折原因:24 例交通事故伤,11 例打伤,9 例坠落伤,5 例其他;骨折部位:20 例上颌骨骨折,29 例下颌骨骨折;开放性骨折2 例,闭合性骨折47 例;1 处骨折30 例,2 处骨折19 例。观察组男26 例,女23 例;年龄22~45 岁,平均(30.49±2.28)岁;骨折原因:22 例交通事故伤,12 例打伤,10 例坠落伤,5 例其他;骨折部位:19 例上颌骨骨折,30 例下颌骨骨折;开放性骨折3 例,闭合性骨折46 例;1 处骨折32 例,2 处骨折17 例。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2.2 两组术前及术后3 个月咀嚼效能指标比较 术前,两组咀嚼效率、咬合力水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);术后3 个月,两组咀嚼效率、咬合力水平均较治疗前升高,且观察组均高于参照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组术前及术后3个月咀嚼效能指标比较(±s)

表1 两组术前及术后3个月咀嚼效能指标比较(±s)

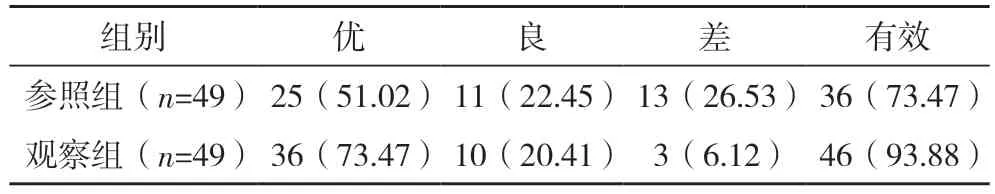

2.3 两组骨折愈合时间及疗效比较 观察组骨折愈合时间为(1.28±0.27)个月,短于参照组的(3.20±0.46)个月(t=27.883,P<0.05)。术后3 个月,观察有效率为93.88%,高于参照组的73.47%(χ2=15.248,P<0.05),见表2。

表2 两组术后3个月疗效比较[例(%)]

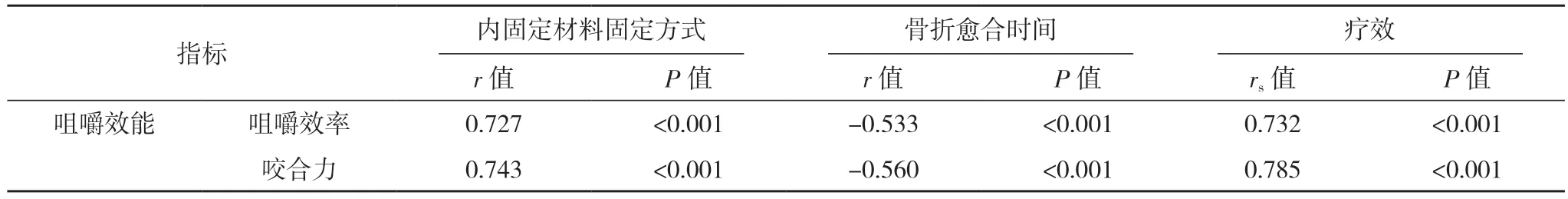

2.4 术后3 个月咀嚼效能指标与内固定材料固定方式、疗效的相关性 术后3 个月咀嚼效能指标与内固定材料固定方式、疗效均呈正相关,咀嚼效能指标与骨折愈合时间均呈负相关(P<0.05),见表3。

表3 术后3个月咀嚼效能指标与内固定材料固定方式、疗效的相关性

2.5 两组随访1 年并发症发生情况比较 随访1 年观察组并发症发生率为10.20%,低于参照组的28.57%(χ2=10.797,P<0.05),见表4。

表4 两组随访1年并发症发生情况比较[例(%)]

3 讨论

颌骨骨折多由意外损伤导致,临床常用切开复位内固定的方式治疗,但为提高手术治疗效果,促进骨折愈合,在内固定材料与方式上存在不同,既往多以钛和钛合金固定材料治疗,如微型钛板、螺钉。但微型钛板及螺钉行坚强内固定术在治疗后存在局限性,如无法排除应力遮挡效应、骨折愈合时间延长、致局部骨质疏松、不能降解、可能需二次手术等。近年来随着医学技术的不断发展,在口腔颌面外科中可吸收内固定材料的应用广泛,如PLLA,凭借自身可吸收、刚性较小、避免二次手术取出等优点,越来越受到患者及临床医生的青睐[16]。降解,部分患者需要行二次手术取出,增加患者心理痛苦程度等。而PLLA 是结晶性高分子聚合物,具有较强的初始弯曲强度,机械强度高,具有良好的生物相容性,优势在于刚性小、避免应力遮挡效应、容易被人体吸收、无须二次手术等[19-20]。

本研究着重探究颌骨骨折咀嚼效能恢复与不同内固定材料固定方式及预后的相关性,分析发现,术后3 个月观察组咀嚼效率、咬合力水平均高于参照组(P<0.05),与王新铭[17]研究结果近似,表明相比于微型钛板及螺钉行坚强内固定术,通过PLLA 可吸收内固定系统的坚强内固定术治疗后,咀嚼效能指标改善明显。进一步分析预后指标发现,观察组骨折愈合时间短于参照组(P<0.05),且观察疗效有效率为93.88%,高于参照组的73.47%(P<0.05),上述结果与齐殿锦等[18]研究结果近似,表明PLLA 可吸收内固定系统的坚强内固定术治疗颌骨骨折的预后效果好,可促进骨折愈合,缩短康复进程。原因为微型钛板在颌骨骨折治疗中存在局限性,如刚性较大,存在应力遮挡效应,会延长骨折愈合时间;机场安检时常出现警报,给患者带来不便;可释放金属离子,电解腐蚀相邻组织;无法术后3 个月,两组咀嚼效率、咬合力水平均较治疗前升高(P<0.05)。对咀嚼效能指标与内固定材料固定方式、预后的相关性分析显示,术后3 个月咀嚼效能指标与内固定材料固定方式、疗效均呈正相关,咀嚼效能指标与骨折愈合时间均负性相关(P<0.05),上述结果表明,两种内固定材料固定方式可大幅度改善咀嚼效率、咬合力,有利于提高疗效,缩短康复进程。颌骨骨折治疗2 个月后,其损伤位置会被纤维化替代,并转为骨性愈合,而此阶段,骨折部分生理性应力增加,骨折端的固位力逐步减小,给骨再生创造条件[21]。PLLA 弯曲状态的最大正应力会维持12 周左右,仅会在术后3 周出现小幅度的波动,不影响内固定效果[22]。而在已纤维化但骨性愈合还未开始的初期,PLLA 的固位力不可或缺,且随着骨性愈合逐步完善,其降解速度骤增,会导致螺钉松动,固位力下降,生理性应力传导至骨折断端,骨缺损修复速度加快,缩减骨愈合时间。

在术后3 个月时,PLLA 弯曲状态下最大正应力会减低≤40%,但此时骨痂塑形改造已基本完成,会启动降解,短时间可吸收完毕,避免并发症发生。随访1 年后,观察组并发症发生率为10.20%,低于参照组的28.57%(P<0.05),表明PLLA 长期使用不会增加术后并发症,安全性高。原因为PLLA 是一种可吸收高分子材料,具有可塑性、机械力学性能、可生物降解特性,多使用在颧骨、眶底、颌骨等受力相对偏小的骨折断端之间的内固定中[23]。且相比于微型钛板,优势明显,能有效减少应力遮挡效应诱导的骨质疏松;常温下不易反弹;不影响CT等影像学检查等,且生物相容性良好,经研究证实PLLA 可被人体内完全吸收,在体内降解过程相对复杂,简要说明就是聚合物分子量明显下降,裂解成小碎块,巨噬细胞吞噬裂解的小碎片并将其转化成H2O、CO2,经呼吸排出体外,极少部分经尿液与粪便排出体外,使用中无毒无害[24]。

综上所述,颌骨骨折经PLLA 可吸收内固定系统的坚强内固定术治疗后康复效果佳,使用PLLA可吸收内固定系统后咀嚼效能与预后指标改善明显,在极大程度上避免并发症的发生,因而临床治疗颌骨骨折时可优先考虑PLLA 可吸收内固定系统。