基于理解视域的大概念促进深度学习计策探究

——以“植物的根与物质吸收”为例

陶 敏

《义务教育科学课程标准(2022年版)》(以下简称《标准》)旨在培养学生的核心素养,为终身的发展奠定基础。若只以单一的课堂式、习题式或实验式等割裂的课堂实现授课,所培养的学生无法适应信息过载的社会进程。大概念视域下所设计的素养导向的实践探究,是促进当前教—学—评转型的重要途径。在驱动性的主题、任务下开展教学活动,结合学生能感悟的现实问题,学习科学知识,渗透核心素养目标,而不是以知识点为中心,讲知识、记知识、套知识、练知识。利用大概念的统摄作用达到整个单元教学过程的优化。

一、 深度学习,探秘专家思维

何为深度学习?迈克尔·富兰将深度学习定义为“在现实世界中创造和运用新知识”,不难发现“现实世界”和“创造运用”是深度学习的关键词,其实质就是运用迁移的过程,将一个情境中学到的知识运用到另一个情境中去。同样是迁移,珀金斯认为有两种完全不同的机制——低通路迁移和高通路迁移,浅层学习往往只是掌握了专家的结论,只是低通路迁移,当所学知识不被激活或运用时,随着时间推移,极易被遗忘,是一种“多而浅”的学习方式。深度学习重视在学习过程中培养专家思维,引导学生像专家一样思考问题,当学生遇到未碰到过的问题时方能进行高通路迁移,创造性地解决问题。深度学习倡导“少而深”的学习模式,尝试将专家结论结构化,运用专家思维组织学习活动,开展深度学习,将教授专家结论转型为培养专家思维。

二、 理解为先,以概念孕育实践探究

将《植物与土壤》这一单元实现重构,对结构与功能这一大概念做进一步渗透和理解。在本章节的学习中,植物的器官分类较多、结构不一、功能多样,若采取机械式、灌输式和背诵式的方式进行学习,便会顾此失彼,很难理解其所以然。根据学段要求,7~9年级学段要求学生能够从结构与功能这一大概念出发,理解植物的各个器官及其形态与功能,从而实现概念理解为先学习方式。

基于大概念的整体统领,在处理《植物与土壤》单元零散的知识体系过程中可以将整个单元分成两类问题处理,第一类是能够对土壤、植物的根、茎、叶进行观察和分类,第二类是能够设计实验进行结构与功能统一的探究和验证。单点知识学习和单点知识运用的双基学习过程中,融入观察取证、推理、建模、理解、探究、验证等科学研究思维方法去解决所遇到的问题。将其在头脑中实现内化、提炼形成观念:植物的各部分结构和其功能相互统一、土壤的结构和其功能相互统一、植物与环境也是对立统一的辩证矛盾观点。所以最后从土壤和植被的保护这一实践活动中渗透态度与责任的教育。

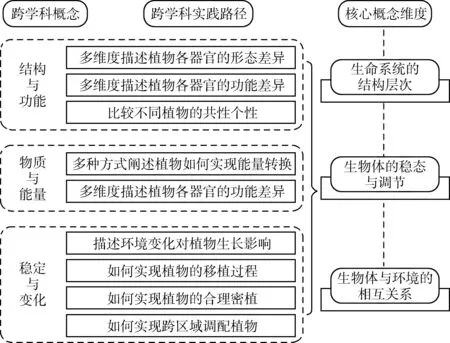

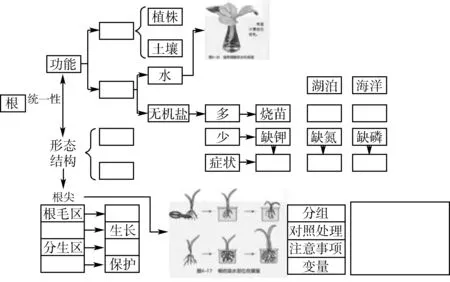

在概念理解为先的前提下,将整个单元实现深度架构,由此设计如图1所示的大概念、实施路径和核心概念之间的关系。

图1 《植物与土壤》跨学科实践思路

三、 基于大概念的实践进路

(一)建立概念分析,促进目标的深度落实

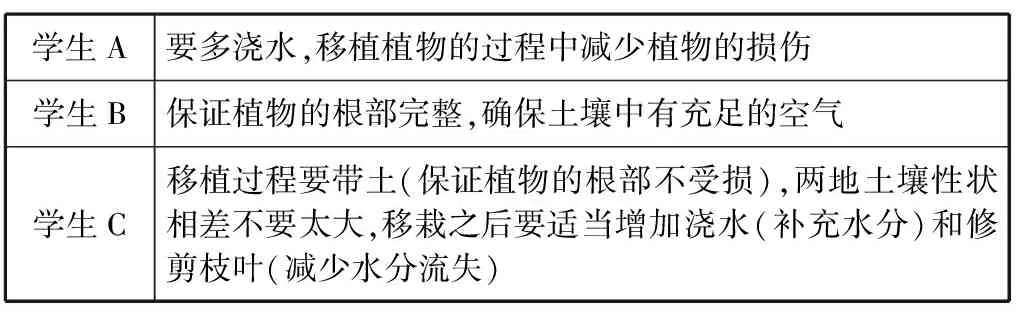

《标准》对观念的描述为物质、能量、结构、功能、变化的认识,初中阶段,学生需要达到的学业水平要求为:理解生物体具有一定的结构层次,能够完成各项生命活动;理解生物与环境相互依赖、相互影响;植物的根与物质吸收这堂课中,需要建构的核心观点是统一观念,即植物根的结构和功能相统一,植物的根的形态与环境相统一。为达到上述素养培养目标,应基于大单元视域下设计课程,以此来激发学生自我学习的内驱力实现深度学习。可以在单元初始之前,便将整个单元的关键问题抛给学生,并舍弃传统意义上的习题前测。将大单元式前测问题融于情境之中:校园内在进行树木移植,你有哪些方法可以提高植物的存活率?表1所示为笔者所分类的三个层次学生的回答。

表1 学生回答情况统计

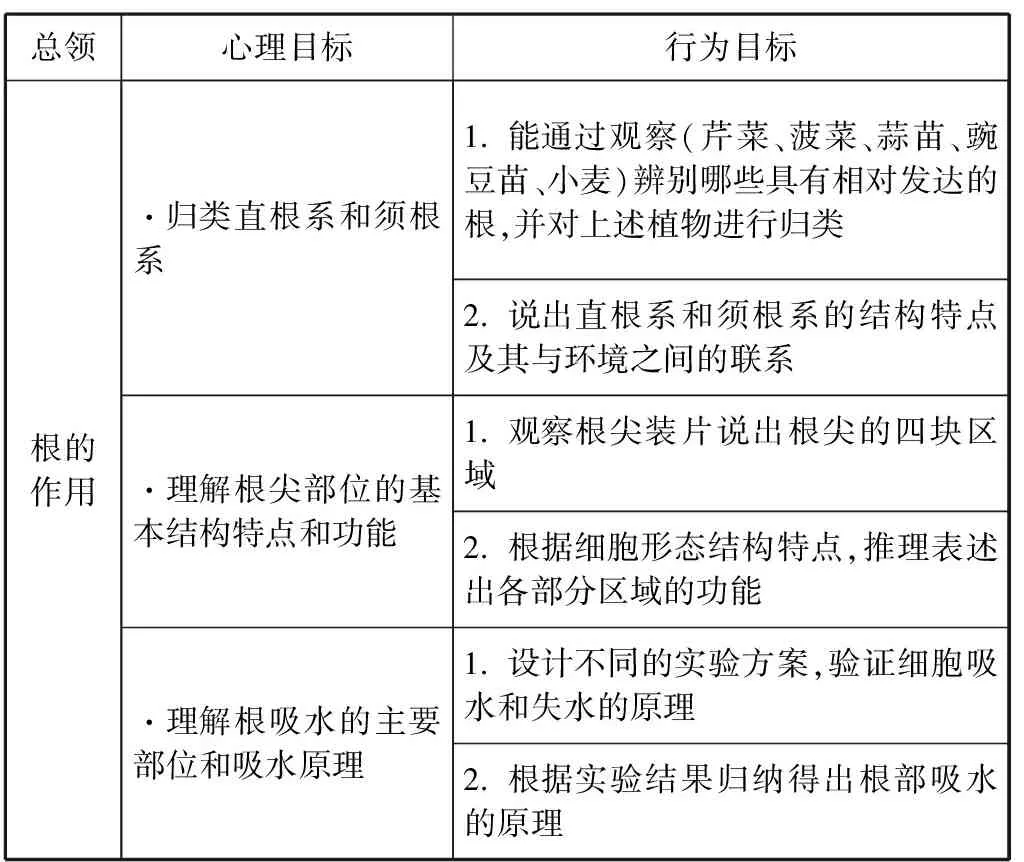

基于solo分类学习理论对检测回答结果实现分层,较少学习者能够有效回答这个问题,也就是C档水平。而67%左右的同学的回答和思考还停留在第二梯度水平。据此分析大部分的回答停留在关联层次水平和单点结构水平。根据前测的回答可给予本堂课较为清晰的教学方向,教师可以有效掌握学生的基础知识导向及其解释能力。同时基于有效的前测问题,准确把握了本堂课的基本学情,由此精准确定本堂课的教学目标与教学活动(表2)。

表2 教学目标与教学活动

(二)经历思维碰撞,促进活动的深度体验

活动一:宏观观察,归纳特点

观察、记录芹菜、菠菜、蒜苗、豌豆苗、小麦的根部并对它们进行归纳、分类。学生观察、记录、交流不同植株的根部特征,自主发现某一类植物的根具有很明显的“主根”和“侧根”之分。研讨、论证、定义具有“较为发达的根”类的植物为直根系,无“较为发达的根”为须根系。观察过程中,适时引导学生学会利用相对性视角观察根系区别,如有些学生觉得较粗壮的根便是较为发达的根,便把蒜苗的根也纳入直根系中去。这是学生对定义错乱导致的,教师无须多言,只需要再请另一组的同学进行阐述,两组的观点形成碰撞,引导形成错误概念的学生建构正确的概念。

活动二:聚焦观察,推理建构

观察根尖结构特点并绘制根尖细胞的结构,教师以关键性问题引导学生缩小观察视野,从整体观察聚焦到局部观察,学生观察小麦根部的过程中,发现发芽小麦根部有细小的绒毛,借助这一观察发现,教师可以进一步提问:“为什么植物的根尖要分化出这样的结构?这些绒毛具有怎样的特点?除了绒毛区外,根尖部位还有其他形态的细胞呢?分别对应哪些功能?”层层递进的问题链引导学生建构根尖细胞的结构特点,学生分组讨论对根尖细胞结构进行建模。在学生完成之时教师选择其中一组同学对根尖细胞的建模进行展示和描述,其余同学针对该组同学的观点进行补充和完善。体现基于证据的推理和基于交流、碰撞、聚焦的建模过程,以达领悟结构和功能相适应这一上层观念。

活动三:微观探析,解释应用

在研究细胞吸水和失水过程并归纳其原因时,课堂上可给予学生充足的时间,自主形成讨论小组,设计多元化的方案,拓宽思维。比如课堂中有同学提出以下方案:①选用西红柿(黄瓜)加白砂糖,实验过程发现盘子里的水分逐渐变多。故得出当外界浓度大于细胞液浓度时,细胞会失水;外界浓度小于细胞液浓度时,细胞会吸水,而根部吸水结构也是由细胞构成的,所以根部吸水的原理就是利用了细胞内液泡浓度高于外界浓度,水可以自由扩散到根部里面。②融合现代化的电子设备——当当狸显微镜;这款显微镜可以将所观察到的图像利用数据线实现将细胞放大、修正和成像。学生可以通过大屏幕观察细胞吸水和失水的整个过程,本操作不需要一直盯着显微镜进行观察,既降低了观察难度,又提升了活动效度,完成观察实验之后可引导学生进一步整合归纳,利用吸水和失水的原因来推导扩散原理。

(三)迁移本质规律,促进探究的深度应用

如今对迁移的诠释是为学习者在新的问题情境中动态地串联知识与问题,其中探究是串联的重要途径。基于科学素养中探究的四要素,在活动中充分融合问题、证据、解释、交流。让学生做真探究,不走流程式的体验。本实验如何让学生发现并选择合适的探究问题最为重要。故执教者需要创设合适的复杂问题情境:展示在移植植株的过程中,有些植株的根部被破坏,植株依然可以存活,但有些植株根部看似完好,但是植物却还是死亡,这到底是什么原因呢?学生从根部受损这一问题角度出发,从根部受损的程度、部位等因素展开探索,聚焦在根部吸水部位的研究这一个问题上,科学探究的目的是寻找问题与现象之间的规律,带着解决问题的目的去经历探究才是真正的科学探究。情境的合理创设能够有效激发学生的探究欲望和兴趣,使其主动去设计方案、修改、取证、记录交流和实践。但是生物的实验是无法在简短的课堂中进行的,交给学生简单的单元任务,提前进行分组活动和实验,课堂是供大家互相交流、解释的场所,如表3所示,学生在课堂中分享方案,并形成思维碰撞的过程。

表3 探究过程与迁移运用

(四)嵌套多维评价,促进大概念的实践理解

1. 统一目标,整体优化

大单元式教学促进学生以统筹的观点实现知识点的理解和迁移。“管中窥豹,可见一斑”是当前课堂普遍存在的问题,传统的教学方式下,知识点的呈现、讲述、记忆、背诵都是零散的、流程式的、问答式的,学生只是被动式地接受着一串串孤立的、与自身经验无关的概念及规律。将《植物与土壤》单元知识重新整合,学习者能够在情境、概念、思维和责任意识中建立起关联。如在大单元式教学完成之后,对如何提高树木的移植存活率这一实际情境问题,学生可以从土壤、根系、叶片保留等多角度对这一实际问题展开论文式书写,从多维度阐述实际问题的综合解决方案。这样的评价方式更加注重学生对学科实际问题理解的深度和广度,促进学生以联系的眼光看待多个被孤立的事实。在大单元式教学过程中,教师要鼓励学生将知识进行整合,像一个专家一样地对问题进行思考和整理,对该大单元式教学的评价,可引导学生利用周末时间对论文式报告实现反复修改,也鼓励学生利用绘图、思维导图、流程图、表格等多种思维工具进行问题结果整理。

2. 基于学情,分层区分

梯度一:基础落实,强化对基本概念和基本规律的认识和巩固。利用树形结构图留白填空的形式,为学生对课堂知识的梳理掌握搭建起了“脚手架”,帮助学生将课堂的主干知识网络化,有利于培养学生的比较、归纳、概括等科学思维。每课时作业的第一题均为该类型(图2)。

图2 基础知识框架

梯度二:能力提升,重视对基本概念和基本规律的理解和辨析及简单应用。此类题型需明了知识的确切含义并能运用,引导学生分析、解决简单的实际问题,提升综合学习能力。每课时作业的中段大部分题目均为该类型,旨在培养学生调用基础概念解决有关问题的能力。

梯度三:综合拓展,将学科理论知识与日常生活密切联系。通过此类题型可以展现学生灵活运用所学的学科知识,分析、解决新情境中的实际问题,着重培养学生以观念视角、科学思维进行实际问题的解释和解决。或者可以设置时间较短,容易完成的家庭小实验,进行实验的现象记录和解释,当然学生解释这个现象需要调用下一节课的知识,由此学生需要进行一定的预习工作,也达到了将知识融于情境、将读写过程转变成动手操作过程的目的。

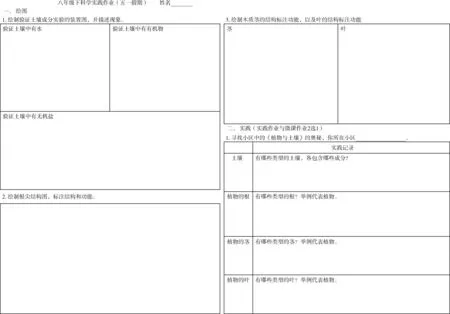

3. 关注实践,适当拓展

大概念视域下的实践教学体现出教学引领、议题、任务和物化这四个要素:有引领指的是在实践的“内容要求”引领下设计教学。有议题指的是实践的议题,解决的是现实生活中有价值的真实问题。有任务是指把学习活动分解为若干明确的任务,可以是学习新知识的,也可以是根据所学知识解决问题的。有物化则为最终要有实物或文本成果,如装置、模型、方案、调查。所以需要设计拓展实践任务表格,利用周末实践完成拓展性作业,为大概念实践的评价提供物化的成果。学生利用实践表格,完成小区内的《植物与土壤》的奥秘(图3)。

图3 大概念视域下的实践任务

四、 反思提质,以迭代促进实践的落地

1. 大单元式教学为深度学习提供途径和支架,引导学生从浅层学习走向深度学习,从掌握浅薄知识到理解深厚知识。但要做好大单元式的实践设计,不是靠一节课、一轮课就可以完成的,需要一个团队,多轮迭代。就比如由于课时问题,在课堂活动中,无法对上述的三个活动一个探究实现全方位的落地,这就需要笔者在后续的新一轮的教学过程中改良活动,对活动实现取舍、精简和优化。

2. 大概念实践教学为现实情境与课堂学习提供落脚点,传统式割裂课堂对复杂实际问题无法做到深度解析,而跨学科教学便可以将复杂实际问题进行有机拆解、整合和解决。比如植物带土移植这一实际问题,要考虑到:土壤、肥力、温度、湿度等多种内因与外因,这样的学习过程有助于学生培养综合分析问题的高阶思维,真正成为知识的建构者与应用者,但是实践毕竟无法在课堂开展,利用线下的时间很难保证实践开展的质量,后续可以利用双减背景下的“N+1”课后服务时间,利用多样化的形式开展实践活动。

3. 大概念的理解是指导后续教学的重要保障和支撑。这便需要团队式的协作与讨论。在确定实际问题、制定教学目标的过程中,需要将备课组作为备课单位实现研讨、修改和批判,可以避免教师个人备课所导致的局限性和脱离性。并且可以实行短期周期式的问题反馈,及时调整教学节奏和问题导向,使得整体教学更加贴近学生实际水平,精准落实素养培养。