短视频对乡村形象重塑的作用探析

□ 张青英

在目前的乡村短视频内容研究中,存在乡村与农村概念混用的问题。笔者认为,所谓乡村,是从城乡关系的角度出发,指的是除城市之外的其余部分,乡村的概念古已有之;而所谓农村,是从产业关系的角度出发,指的是以从事农业工作为主的地区,农业与工业相对,是在工业时代才出现的新概念。而研究国家相关指导性文件,我国的乡村所指较农村一般更为宏大,例如乡村振兴、美丽乡村等概念。因此,笔者认为在此类研究中使用“乡村”一词更为恰当。

长期以来,乡村地区通讯基础设施相对落后,在中国长期的城乡二元体制下,农民经常被视为被表述的“沉默的他者”,乡村则被视为被凝视的“隐秘的角落”(杨彪,郭昊天,2021),乡村形象的展现依赖于媒介所有者的“他塑”,在长期的媒体实践中已经成为一种理所当然的事情。[1]但自媒体特别是短视频平台的出现,打破了城市对于传播技术资源的垄断,乡村居民也可以通过一部手机将自己真实的生活推给平台的亿万用户,甚至拥有不输于主流媒体的关注度,因此学界普遍认为,短视频的出现使得乡村形象得以“自塑”。[2]

但是,通过浏览短视频平台上有关乡村的内容可以发现,以“乡村”为主题的短视频内容有着鲜明的特征——短视频主角大多比较“糙”,例如黝黑精瘦的男性、肤色暗淡且身材丰满的女性等,他们大多穿着破旧,房屋也大多是土坯房、茅草屋,展现出的多是贫穷、质朴、原生态的乡村图景。但是,短视频平台所呈现的乡村图景是否能真实地反映乡村形象,短视频平台的乡村形象与其他平台呈现的乡村形象有何区别,短视频平台上的乡村形象依赖什么样的传播框架,其形象来源于何处。基于对这三个问题的思考,笔者以“农村”“乡村”为关键词,分别爬取了短视频平台和非短视频平台上2021年3月1日至2021年3月31日期间的全网相关内容,共得到有效信息21011611条,其中短视频平台3300198条,其他平台17711413条,并在此基础上利用大数据分析工具,对爬取到的全样本进行了分析。

短视频平台上自塑的乡村形象

在短视频平台的3300198条视频内容中,最热门的话题是“这就是农村生活”“农村的空气就是好”“不嫌弃农村人扣个爱心”等,从这些话题中可以看出,乡村用户在塑造乡村形象时,仍然以城乡二元对立为主要框架,重点在于突出农村的风景优美、生态良好,而“不嫌弃”的话语使用,则恰恰反映出乡村用户下意识地会把自己放置在城市用户和其他地区用户之后的位置上。

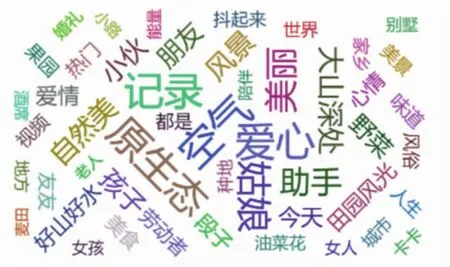

在排除“抖音”“中午”“晚上”“天天”等不体现内容的无意义词汇以及“老铁”“朋友们”等人称代词及主题词后,可以发现短视频平台上所呈现出的乡村形象如图1所示:

图1 短视频平台呈现的乡村形象词云图

从词云图中可以看出,呈现原生态的农村风景与农村人物,是乡村短视频最主要的内容。而为了与其他分类的内容有较大的区分度,乡村短视频不约而同地选择了展示乡村生活中相对原始和自然的一面。这样的呈现方式固然能够在一定程度上给用户留下农村自然风光独特、产品安全健康的印象,但是使农村形象越发单一化,不能说完全不符合我国乡村发展的现实图景,但至少不能完全代表目前我国所有乡村的全貌。目前短视频中自塑出的乡村形象虽然一定程度上反映出了美丽乡村的图景,但是长远来看,单一的乡村形象并不利于塑造全面、客观、健康的乡村形象。尤其是在脱贫攻坚成果得到巩固和拓展,国家全面推进乡村振兴迈出坚实步伐的今天,农业农村改革发展取得了显著成效,农牧业生产、乡村人居环境、农牧民生活水平发生巨大变化。而乡村“网红”们展现出的乡村在很多情况下都是为了博得受众的猎奇心理,片面展现乡村形象,甚至可以说是刻意制造、营造出的“质朴”“原生态”的乡村形象,而并没有全面、客观、真实地展现新农村、新乡村的形象,也没有展现出真实乡村的人居环境、产业发展、经济发展和农牧民真实的精神风貌。

非短视频平台上他塑的乡村形象

在非短视频平台的17711413条相关内容中,除对于历史、党史等与乡村现实图景不直接相关的内容及广告内容外,最热门的内容包括2021年政府工作报告中有关农村的讨论、各地惠农利农政策的新闻报道等,表现出了与短视频平台相关内容完全不同的站位。由于非短视频平台的数据过于庞大,笔者选择了网页和微信作为非短视频平台的代表加以分析。网页收集了绝大部分主流媒体生产的内容,可以在一定程度上反映出主流媒体呈现出的乡村形象;微信主要是微信公众号生产的长文本内容,可以在一定程度上反映民间声音,网页和微信所呈现出来的乡村图景词云图分别如图2所示:

图2 网页(左图)与微信(右图)中呈现的乡村图景词云图

从图中可以看出,网页和微信所呈现出的乡村形象比较类似,都多从宏观角度呈现乡村形象,站位较高,且多讨论乡村相关政策和现实情况,通过经济发展、民生改善、生态治理、高质量发展等角度呈现出一个积极发展、蓬勃向上的乡村形象,也与短视频平台中呈现的“原始”“质朴”的乡村形象有着较大的差距。

“自塑”还是“他塑”?短视频中的乡村形象来源探析

为何短视频平台上呈现出的乡村形象与其他平台呈现出的乡村形象有较大差距?结合短视频平台的发展特征,笔者对乡村短视频的内容进行了分析,最终笔者认为目前短视频平台中呈现出的乡村形象主要源于以下几个方面:

城乡二元结构下用户对故乡形象的需要。短视频内容生产者发展的过程,实际上就是一个不断揣摩和引导用户需要的过程,只有不断生产能令用户满意的内容,才能实现账号的不断发展。短视频平台的内容逻辑表面上是算法逻辑,本质上却仍然是流量逻辑,而在流量逻辑之下,用户想看什么,内容生产者就会生产什么。

那么,用户需要的内容是什么?用户需要的有关乡村的内容是什么?根据2020年巨量算数发布的《抖音用户画像》报告显示,抖音平台上三线及以上城市的用户占比高达66%,这个问题在此也就转化为了城市用户想看什么样的乡村形象。这个问题可以由目前成功的乡村类短视频账号的内容中得出结论。

横向对比做长视频的“李子柒”以及抖音平台乡村领域粉丝最多的账号“乡村小乔”和快手平台乡村领域粉丝最多的账号“农村浪人”可以发现,他们都会在视频中展示迥异于城市的劳动内容和生活环境,这并非是他们真实生活的完全再现,而是经过艺术加工后的更加“质朴”“原生态”的乡村生活环境,是有意无意中对内容框架的体现。而也有学者指出,之所以这一类乡村视频能在城市用户群体中迅速走红,是因为其满足了城市用户对于“回不去的故乡”“世外桃源”的想象。因此,乡村短视频针对大量的城市用户,通过对乡村生活的“去结构化—再结构化”过程,满足城市用户想要逃离城市喧嚣、体验乡村生活的期待,对于自给自足、简单质朴、慢节奏的乌托邦式生活的期待,而这种创作手法的广泛应用,最终形成了短视频平台上所呈现的乡村图景。

围观不同生活的用户需要。用户为什么会收看新闻,乃至观看短视频?除了获取信息的需要外,学界研究表明,猎奇的本性也会促使用户观看更多的短视频内容,从一定程度上看,用户使用短视频就是为了观看自己生活之外的、其他人的不同生活。事实上,不论是城市还是乡村,人们的生活大多都是平凡且普通的,但平凡的内容不足以满足用户的猎奇需要,为了争取更多的用户,短视频内容生产者就会在自身真实生活的基础上对生活进行夸张化、戏剧化加工,塑造一个符合城市用户期待的乡村形象。

在短视频发展早期,为了满足用户的猎奇心理,包括以打砸警车、当街抢劫等为主题的恶性短视频创作曾经层出不穷,经过大力治理,相关的违规内容消失殆尽。因此,现在的内容创作者只能在有限的题材和创作手法中尽可能满足用户的猎奇心理。在这样的背景下,如何制作迥异于城市创作者的内容,成为了乡村短视频账号共同思考的问题。乡村与城市最大的异质性就是产业的差异与环境的差异,在这种差异性的指导下,乡村短视频塑造了在大山深处的、好山好水、食物绿色等特质为代表的乡村形象。

商品销售者打造卖点的需要。卖惨式营销一直是电商平台一种重要的营销手段,淘宝网果农滞销的图片因广泛使用甚至引起过肖像权的纠纷,人民网、《新京报》等媒体也作出多次的相关报道,并指出类似的营销手段会给产品和区域形象带来不良影响。但是,商品销售作为一种难以精准管控的自发性商业行为,卖惨式营销在电商平台上也会屡禁不止。

短视频平台上农副产品的营销手段与此类似,很多短视频商家为了给自己的农产品贴上质优价廉的标签,经常会以夸张的手法展示农产品的原生态,并辅以卖惨式营销的话语,如常用的“滞销”“烂在地里”“没人要”“求求你帮帮我们”等表达,达到刺激消费者购买的目的。短视频平台本质上是一个商业平台,任何账号入驻的最终目的都是为了营利,在营利动机的驱使下,会有越来越多的账号积极采用类似的话语和表达,进而在短视频平台上塑造了一个“悲苦”的乡村形象。[3]此外,还有部分农畜产品加工企业为给消费者宣传,展现天然、无公害的农畜产品,会邀请网红拍摄短视频来演绎、展现出原生态、质朴的居住环境、生产工艺,在一定程度上满足了消费者对于天然、无公害产品的消费期待,以此来达到商业宣传的目的。

讨论与反思

目前乡村短视频中所使用的话语表达固然能在短期内达到获得用户同情、吸引用户关注、刺激产品销售的目的,但是当这些话语表达被广泛运用时,便会形成乡村地区基础设施落后、人民生活水平较差、农产品广泛滞销等不良形象,长期来看不利于乡村地区的健康发展,更不利于向用户展现一个客观、真实、积极、向上的乡村形象。就像人们提起内蒙古就只会想起草原以及原生态的生产画面,甚至还有人想到“骑马上学”的场面;提到海南就会想到大海,渔民撒网捕鱼;提到西藏就会想到雪山放牧一样。一个地区在对外传播中塑造的形象会在作用于态度的基础上作用于认知,进而极大影响该地区在用户心目中的形象,长期的“落后”形象塑造,可能给乡村地区的对外宣传、招商引资、乡村旅游等方面都带来不良影响,进而使乡村地区的发展相对落后于城市的状况长期存在。短视频中塑造的乡村形象如果在人们的印象中根深蒂固,那么一个不真实的、不客观的、片面的乡村形象就会真正替代一个真实、客观的、富有生机的、蓬勃发展的乡村形象,这是不尊重脱贫攻坚成果的行为。

从上面的讨论可以发现,短视频平台上由用户自行塑造的乡村形象有较大的随意性和盲目性,与其他平台所塑造的乡村形象有明显的差别,从各级政府工作报告和统计数据看,短视频平台所展现的乡村形象也与真实的乡村形象存在较大的差异,而这种差异需要更多的塑造正面新农村、新乡村的短视频内容加以中和,以公共性弥补自由创作可能造成的不良影响。从乡村短视频研究中可以得出结论,任何不加以引导的内容创作都具有盲目性和盲从性,真正健康的内容创作生态圈还需要相关部门引导公共性内容更多地介入,[4]比如对乡村自媒体“达人”“网红”和农牧民开展理论培训、技能培训,引导他们真实、客观、生动、形象地展现真实的乡村风貌,以平衡特殊性带来的信息茧房问题。

在信息爆炸的时代,人人都有麦克风、扩音器,人人都是时代的记录者。在这种情况下,主流媒体也应当发挥好自身优势和权威性,不断更新技术水平,在新闻生产方式和表达方式上不断进行创新,以更加形象、生动的传播方式生产出更多积极向上、客观真实的乡村短视频。同时,还需不断提高舆论引导水平,要大力提高主流媒体新闻舆论工作者的积极性、创造性,鼓励他们成为新媒体时代的正能量“大V”,放大主流声音,向大众展现真实、健康、生动的乡村形象,引导社会舆论。另外,还要引导自媒体传播者提高站位,提高短视频质量,保证短视频内容客观、真实。当然,也可以鼓励、吸引更多有思想内涵、有“脚力、眼力、脑力、笔力”的传播者加入到乡村短视频的创作队伍中,优化传播队伍结构,培育健康积极向上的舆论环境,展现真实的新农村风貌。