红山文化与大汶口文化联璧对比研究

陈 敏

(赤峰学院 历史文化学院, 内蒙古 赤峰 024000)

玉璧是我国古代的传统礼器, 为扁平圆形,中间穿孔。多个玉璧相连形成联璧,数量以联璧孔数命名,如双联璧、三联璧和四联璧。联璧在我国的松花江、西辽河、黄河中下游、江淮流域等地发现,数量较少、延续时间短、用途不明。红山文化和大汶口文化出土的联璧较多,对于研究联璧非常重要。

本文将对红山文化与大汶口文化出土的联璧进行分析,探讨红山文化与大汶口文化在联璧这一器物上表现出的相似性与交流关系。

一、红山文化与大汶口文化出土的联璧

(一)红山文化出土联璧

辽西地区玉器制作在兴隆洼文化阶段开始兴盛,红山文化时期达到鼎盛。已考古发掘及博物馆收藏的红山文化玉器约300 余件, 其中发现13 件联璧,包括10 件双联璧和3 件三联璧,未发现四联璧。

1.双联璧

出土双联璧最多的红山文化遗址为牛河梁遗址,共5 件,其次是哈民忙哈遗址,出土3 件,另半拉山遗址出土1 件。红山文化双联璧,两边对磨,璧孔成排分布;根据双联璧的璧身形态、璧孔大小,将其分为四型(图一)。

图一 红山文化双联璧

A 型:璧体呈“8”字形,璧孔大小随璧体大小保持一致, 根据下部形态区分,A 型双联璧可分为三个亚型:

Aa 型:下部近圆角三角形,3 件。

Ab 型:下部呈圆角方形,2 件。值得注意的是牛河梁N16M1:3 由于璧身上有三个璧孔, 通常被认为是三联璧[1],但是根据上部璧孔形态,此孔应为功能性璧孔,如系挂线绳用,因此,将其归入双联璧。

Ac 型:下部近正圆形,仅1 件。

B 型:2 件,璧身以两侧边缘对向磨成的“V”字形的凹槽为界限,分为上部与下部,上部小,下部大,整体呈不规则的椭圆形,联璧璧孔亦为上部小于下部。

C 型:1 件,该联璧的璧身呈圆角方形,两侧边缘呈“V”字形,形成上下两部分,但由于残损情况,无法确定两部分的尺寸差异。从残留下璧孔可以看出,下璧孔直径较大,而在上璧孔上方,该联璧还有两个平行的小孔,顶部残缺,较为特殊。

D 型:1 件,该联璧呈近椭圆形,中部两侧边缘内收,呈浅“V”字形,分为上下两部分。两个璧孔大小相近,顶部呈圆弧形,其中一个孔洞对钻,底部呈近椭圆形,边缘刻有三道凹槽。该联璧由于顶部有三个纵向直线排列的璧孔, 因此被划分为三联璧,但顶部孔洞与常规璧孔不同, 可能与牛河梁N5SZ1:4 上部的两个孔洞具有相同的功能。

2.三联璧

红山文化所见三联璧共3 件。璧身中部有三个孔径,孔径皆为纵向排列,似三玉璧相连。根据联璧的璧身形态,和璧身两边的凹槽,分为两型(图二)。

图二 红山文化三联璧

A 型:似三玉璧相连,璧身两侧均有两道对磨痕迹,根据形态,又可分为两个亚型。

Aa 型:1 件,璧身有三璧孔,璧孔呈纵向排列分布,璧身两侧各有两个对向磨成“V”字形的凹槽,以凹槽为界,璧身分为三个部分,从上到下大小逐渐递减,形状不规整,内外边缘均打磨纤薄,上部有明显的纵向系挂痕迹。

Ab 型:1 件,三璧孔呈纵向排列,璧身两侧各有两个对向磨成的“3”形凹槽,将联璧分为三个部分,三个部分从上到下大小基本一致,形状近乎圆形,三璧孔大小基本一致。

B 型:1 件,三璧孔横向分布,近似长方形,形制规整,上侧边缘平滑笔直,下部为连续平滑的圆弧,顶部有两个并排疑似系挂线绳的功能性小圆孔。

(二)大汶口文化出土的联璧

大汶口文化在我国新石器时代玉器的发展中具有重要地位,为海岱地区史前玉器文明的辉煌阶段,因此是研究我国史前玉器和古代文明产生的重要考古学文化。根据公开资料,大汶口文化遗址出土联璧22 件,其中双联璧13 件,三联璧8 件,四联璧1 件。

1.双联璧

大汶口文化遗址中出土双联璧的有: 邹县野店、新沂花厅、泰安大汶口、蒙城尉迟寺和滕州岗上。其中,滕州岗上遗址出土的双联璧数量最多,多达10 件,但目前只公布了其中4 件双联璧的信息[2],故本文仅列入这部分资料。大汶口文化双联璧璧孔均呈纵向成排分布。根据联璧璧身形状和璧身两边的凹槽,将其分为两型(图三)。

图三 大汶口文化双联璧

A 型:联璧的上部与下部,包括两个璧孔的大小几乎一致,形制规整,整体呈“8”字形。根据璧身两侧凹槽形制的差异,将A 型分为四个亚型。

Aa 型:1 件,璧身两侧对磨呈“3”字形凹槽。

Ab 型:1 件,璧身一侧磨成“W”形凹槽,另一侧磨成“3”字形凹槽。

Ac 型:1 件,璧身两侧对磨成“W”形凹槽。

Ad 型:1 件,璧身两侧对磨出三“V”形凹槽,使得璧身两侧形成两个“齿状小突”。

B 型:联璧整体呈圆角方形,两个璧孔大小几乎一致,根据璧身两侧形态,分为两个亚型。

Ba 型:3 件,璧身两侧均刻2 到4 条划痕。

Bb 型:1 件,璧身两侧磨成不对称的波浪形凹槽。

2.三联璧

大汶口文化三联璧,分布于平阴周河、泰安大汶口和滕州岗上等遗址。根据联璧的璧身形状将其分为四型(图四)。

图四 大汶口文化三联璧

A 型:2 件,呈方圆形,三个璧孔呈纵向排列,璧孔大小一致,璧身两侧各有两个对向磨成“V”形凹槽。

B 型:4 件, 璧身呈圆角方形, 三璧孔纵向排列,为组合器,发掘报告称其为头饰,大理岩制成。孔径大小相同,接近长方形,形制较为规整,整体比较厚重,其中一件中部两侧各磨制出五道锯齿状凹槽。

C 型:1 件, 璧身呈璜形, 璧身顶部另有一小孔,疑似功能性璧孔,系挂绳之用,磨制光滑。璧身上侧磨有两个“W”形凹槽,底部两端有两个“齿状小突”,另底部磨有两个“W”形凹槽,使得底部形成两个“齿状小突”。

D 型:1 件,璧体与璧孔呈“品”字形,璧身三端均有两个相连的乳状突起。

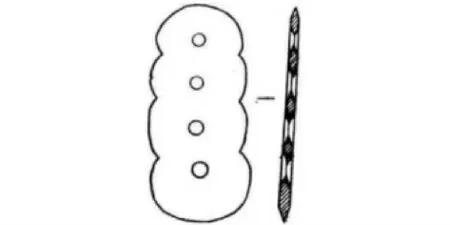

3.四联璧

大汶口文化出土四联璧仅1 件(图五),璧体中部有四个纵向排列的规整璧孔, 似四玉璧相连,璧身两侧磨有波浪状凹槽。

图五 大汶口文化四联璧(邹县野店M22:4)

二、红山文化与大汶口文化联璧对比

红山文化位于辽西地区,而大汶口文化位于海岱地区。从地域上看,两地相距较近。红山文化距今6500—5000年, 大汶口文化距今6200—4600年。从年代来看,两种文化几乎共时。

1.形态特征

红山文化A 型三联璧和大汶口文化A 型双联璧、A 型三联璧、四联璧在形态上相似,都是竖向排列的璧孔,璧体两侧有对磨凹槽。这表明红山文化和大汶口文化在联璧制作工艺上有一定的相似性。红山文化的双联璧器型相对简单,除了那斯台遗址采集的三联璧外,大多数都是“8”字形或另一种形态,璧身上除了联璧的璧孔,只有少数有系挂绳的孔洞。大汶口文化的联璧形态多样,包括“8”字形、圆角方形、璜形、品字形等,璧身上除了璧孔和系挂绳的孔洞外, 还有一些璧身上刻划了锯齿状凹槽,不像红山文化的联璧那样朴素。

通过对红山文化和大汶口文化联璧形态特征的对比来看,两者均有“8”字形的联璧,具有一定的相似性,大汶口文化的联璧形态更加多样化。

2.出土位置

红山文化联璧出土于大型遗址或墓葬。牛河梁遗址是数量最多的遗址群,高等级遗存突显了其在红山文化分布区的独特地位。哈民忙哈遗址是首个北纬43°以北地区发现的史前聚落, 保存完整,是中心性聚落遗址。胡头沟遗址是等级较高的红山文化晚期墓葬、祭祀遗址,为红山文化晚期埋葬和祭祀遗存的对比研究提供了丰富资料。半拉山遗址是文化性质单一的红山文化墓地,可能是等级稍低的红山文化活动中心区域。

红山文化联璧的出土位置表明它们通常出现在大型遗址或墓葬中,例如牛河梁第二地点Z1M21和第十六地点M1(图六)均出土了两件双联璧,表明墓主人地位较高。值得注意的是,N16M1:3 位于墓主人的胸部,而不是肩部。

图六 牛河梁N16M1 联璧位置示意图

大汶口文化的联璧同样出土于大型或等级较高的墓葬和遗址。邹县野店遗址面积达56 万平方米,大汶口遗址面积达80 万平方米,涵盖了不同阶段。花厅遗址面积约36 万平方米,发现了8 座带有殉人现象的罕见墓葬。尉迟寺遗址是大汶口文化晚期唯一一处由排房构成的大型聚落,而岗上遗址出土了大汶口文化中晚期的丰富遗存。上岗遗址发现的连同棺椁制度及代表性礼器等,为实证海岱地区乃至中华文明五千年提供了第一手资料。

大汶口文化联璧具体出土位置分布较广。例如,在邹县野店址M22 墓葬中,双联环与四联环联璧放置在墓主人头部,墓葬等级中等规模。大汶口M47:11 为一整串装饰品,出土于墓主人头部附近。在花厅墓地M45 中,联璧M45:11 出土于墓主人胯骨附近。蒙城尉迟寺遗址F64 柱洞5:1 则出土于遗址中心偏北的房址。

此前的研究认为联璧可能是耳饰或系挂在头发上的头饰,或是佩戴在身份等级较高的神职人员或部落首领的衣帽或身上,象征身份地位。这些玉璧随着墓主人一同下葬,作为神服帽上或身上的饰物[3]。大汶口文化出土的联璧可能是身份象征的饰品, 墓主人死后随葬。M47:11 可以确定为头饰,M22:4 可能是头饰或耳饰。M45:11 可能是佩饰,而F64 柱洞5:1 与M45:11 相似,推测有联系。M4:17出土于墓主人后脑部位,推测为头饰。红山文化联璧一般单独放置,但大汶口文化的M47:11 是套饰的一部分,可单独佩戴。

通过对红山文化和大汶口文化联璧出土情况和放置位置对比可以判断,联璧既可以搭配多个联璧或其他器物使用,也可以作为单独的佩饰佩戴于先民身上,两种文化均以联璧作为装饰品。

红山文化和大汶口文化中的联璧虽然被视为高等级墓葬中的装饰品,但并未出现在最高等级的墓葬中。红山文化墓葬中次中心大墓如牛河梁遗址N2Z1M21 墓葬出土的联璧与黑龙江—吉林地区的玉器类似,推测该墓主人来自那里并得到红山文化上层的重视[4]。这也解释了为什么联璧没有出现在中心大墓,而是出现在次中心大墓。大汶口文化墓葬中的联璧通常出现于第三等级墓葬, 如野店M21等墓葬,墓主人地位相对较高。因此,红山文化和大汶口文化的联璧装饰品普遍流行于次高等级的墓葬。

3.制作工艺与用料

红山文化联璧制作工艺较为粗糙,例如,哈民忙哈遗址F46 出土的联璧加工工艺也很粗糙,璧孔规整性较差。大汶口文化的联璧则形制更加进步,造型多样,璧孔大小相同,形制更加规整。

通过对红山文化出土联璧的颜色和材质观察,红山文化联璧主要是由淡绿色、青绿色、黄绿色、白色、黄白色的透闪石类岫岩或蛇纹石类软玉制成。

通过对大汶口文化联璧的颜色和材质观察,可以发现,大汶口文化联璧材质比较复杂,除了使用透闪石类岫岩玉,还采用大理石或其他玉石来进行制作,颜色以乳白色、白色、灰白色、青绿色、黄绿色、灰色为主。

据赵朝洪、员雪梅等人的研究,红山文化和大汶口文化的玉器主要使用透闪石制作,少量使用本地材料。两种文化的联璧都使用透闪石,但大汶口文化也使用其他材质,而两种文化分布地区都没有透闪石玉矿。红山文化玉器主要使用辽东出产的软玉,而大汶口文化也使用本地材料,表明它们在联璧材质方面有相似性[5]。

红山文化与大汶口文化所出土的联璧形制与制作材料相同,表明两个文化存在一定交流。韩建业先生认为,红山文化晚期向南影响,两种文化的玉料同源,个别红山文化玉器甚至直接输入大汶口文化,大汶口文化的大部分联璧受到红山文化联璧的影响并被仿制[6]。因此红山文化和大汶口文化的联璧是具有相似性的,大汶口文化出土的联璧形制上具有红山文化的因素,且大汶口文化的联璧有着自身独特的发展。

红山文化与大汶口文化之外,联璧也在新石器时代晚期的黑龙江—吉林地区和江淮地区遗址中出土。这些联璧与红山文化、大汶口文化的“8”字形联璧相似, 但黑龙江—吉林地区的联璧更为朴素,甚至未成型,工艺较为落后[7],例如,亚布力遗址发现的联璧年代距今已有7500年, 推测红山文化的联璧受到了黑龙江—吉林地区联璧的影响,而江淮地区的联璧形制则更接近红山文化。红山文化和大汶口文化的联璧使用岫岩的玉料,而黑龙江—吉林地区的联璧采用外贝加尔湖地区的透闪石,江淮地区则使用本地的蛇纹石或透闪石[8]。尽管联璧在新石器时代晚期广泛分布,但红山文化和大汶口文化在联璧的传播中仍然扮演着重要角色。

三、从联璧看社会上层远距离交流网的形成

美国著名考古学家Peebles 发现, 身份和等级的物品价值受地理距离和社会距离影响。两个不同社会形态之间的地理距离和社会距离越远,获得的物品价值越高。而只有上层社会才能使用的物品价值更高[9]。因此社会远距离交流网的形成提供了表示身份和等级的物品, 同时也是身份和等级的象征。在史前社会,各地区之间的互动交流进入了全新阶段,中国主要文化在同一时间飞速发展,形成了社会上层远距离交流网。这使得社会上层在各自的社会中获得了超越普通民众的地位[10]。

红山文化与大汶口文化的联璧代表了社会上层的地位。两种文化的联璧有相似之处,也有发展而来的不同之处,反映了各地区上层文化交流的独特性。两种文化制作联璧时都采用了透闪石,这表明在上层远距离交流网形成的背景下,可能存在着对原材料的远距离运输和贸易。除此之外,文化交流不仅体现在以玉器为代表的社会上层,在大汶口文化中期的广饶五村[11]等遗址发现的罐、壶、豆、钵等陶器上,发现了一种与牛河梁、城子山[12]、胡头沟等红山文化遗址陶器纹饰相似的多重折线纹、半重环鳞纹、成组斜线纹等彩陶因素。而在红山文化晚期遗址中同样可以看到属于大汶口文化的磨光黑陶和双钩纹彩陶,这些也可以确定红山文化与大汶口文化存在着密切的交流[13]。

通过对红山文化与大汶口文化联璧的对比可知,红山文化与大汶口文化联璧的形制具有一定的相似性,但都有各自文化的独特特征。而联璧的功能应为特定阶层人物的装饰品。两种文化的联璧材料有同源的部分,且相比其他地区的联璧关系更密切。这表明在距今约6000年的史前社会,随着生产力的提高和上层文化的需求,红山文化和大汶口文化开始接触并交流, 逐渐形成了远距离上层交流网,从而在贵重物品上出现了惊人的相似性。上层远距离交流的形成加深了主要文化体之间的交流,促进了本土文化的多元化和相互融合,最终形成了中国史前文化多元一体的格局。