《画刊》文献数字化的远景与现实

在2023年“封面计划”的新年致辞中,《画刊》杂志终于明确提出了要建构属于自己的数字基础设施,让“近50年的信息在数字世界里安家”。这个决心虽然下得有点迟,但对于一家长期专注于深度内容的中国老牌艺术期刊来说仍是令人欣喜的。在即将过去的一年里,杂志社投入了大量人力、物力,初步完成了过刊数据库的建设,并开始小范围地对部分专家学者开放,以测试整个数据库的适用性。这是近50年以来对《画刊》文献档案的首次系统性梳理,标志着这家历史悠久的中国艺术期刊终于向数字化的方向迈开了第一步。或许在不久的将来,那些曾经被遮蔽在故纸堆中的文献将以新的形式显露出它们的价值。

早在整个项目启动之前很久,杂志社便开始了历史文献的搜集工作,目标是尽可能全面地汇集《画刊》自创刊以来的各类历史资料。这项耗时耗力的工作直到今年年初才基本完成。我至今仍清楚地记得年初在画刊编辑部会议室里,第一次见到所有纸质《画刊》的场景:它们被整齐地按年份摆放在会议桌上,出自不同时代风格的印刷工艺和纸张质感,让这些珍贵的文献散发出浓郁的历史厚重感。在这些文献的内页中,我们可以看到许多关于中国当代艺术的历史性文档,其中刊载的图像、文章、对话和讨论文本也从一定程度上塑造了今天中国当代艺术的形态。它们不仅是中国当代艺术发展的见证和记录,我们还能通过不同历史时期的独特书写模式,引发对过去特定时期社会文化总体样貌的联想与推测。

这些绵延近半个世纪的史料不仅让许多中国当代艺术史的关键节点获得了完整的文献保存,同时也框架性地呈现了中国当代艺术的发展脉络,并与中国历史的整体叙事构成某种印证关系。实际上,无论在哪个时期,这份杂志的内容都能够反映出当时艺术界的新趋势,并为读者提供一些智性的视角去理解当时“当代艺术”的总体样貌。不仅如此,这些文献的时代差异性也非常鲜明:在不同的历史时期、不同的传播语境下,《画刊》杂志的主题内容、叙事方式,乃至杂志内容的架构都会呈现出迥然不同的样貌。这种敏感于外部生态变化并能够对内容和结构进行及时调整的特质似乎是《画刊》的一种内生性的原则和惯例。这一特质使得文献意义上的《画刊》一方面在其本体层面与局部的历史演进产生了紧密的关联,另一方面也可以作为切片性的标本进入中国文化史研究。除此之外,它的这个特质也为这份杂志构建了一种自我更新的内驱力,也解释了为什么直到今天,《画刊》仍是中国当代艺术界的一个标志性存在。作为一家艺术媒体,这份杂志一直在承担着提升公众艺术认知维度的历史任务,而且这一点直到今天也没有改变。

文献数据库的试运行和数字化进程的开启给《画刊》的未来带来了一定的想象空间。但在实际使用过程中,一些深层次的问题也开始逐渐显现:在翻阅这些文献的时候,总有一种陷入“文献黑箱”的无力感。产生这种感受的原因之一,是因为目前的《画刊》文献数据库是建立在“非原生数字档案”(Non-born Digital Archives)的基础上的①。这种技术路径是处理“数字原始资料”(Digitized Primary Sources)时的常规做法,其优点在于它能够尽可能地忠实地展现文献的物理原貌,比如手抄本边沿的污垢,或者珍贵文献上的笔记、指纹、水印等。但这种技术路径也带有天然的缺陷:无法自动生成用于文本内容分析的结构化数据。而文本内容挖掘恰恰是《画刊》文献数据库必须具备的功能之一,为此,杂志社又花费了大量精力对这些原始文献进行二次档案编码和数据标注,让整个数据库具备了基础的内容检索功能。但从目前的使用效能来看,后续在内容标注方面还有大量工作要做。第二个原因是这些档案文献中有许多断掉的“历史线头”,许多信息节点需要加以注释,而这就需要大量专家学者对其进行补充了。

之所以在文本/内容分析功能方面如此较真,是因为《画刊》档案文献研究的根本目的和价值指向并不是朝向过往的,更多的是一种对《画刊》本体来源、价值根基和价值谱系的当代确认。这些档案文献之所以重要,是因为它是一个入口,可以帮助研究者跨越时间的障碍清晰地回溯历史。在现实中,任何人都没有能力完整地参与哪怕是一个局部片段的历史,所以档案文献才会成为研究者对抗历史信息不对称性的重要手段。但要做到这一点,文献的内容框架和局部信息呈现不仅要做到大体上完整,各种文献细节也要做到方便检索。目前《画刊》的历史文本虽然已经得到了较为完整地展示,但其中许多重要的内容信息尚未解锁。在缺乏外部数据辅助的情况下(比如人物、作品、事件等相关信息资源),档案文献的实际使用效能肯定会受到影响。也就是说,未来《画刊》文献数据库必须克服“非原生数字档案”的短板,以内容检索和文本分析为核心,制定下一步的规划。那么,摆在眼下的问题是:如何在此基础上构建一个能够充分支撑文本分析和内容分析的数字化平台,而不是像许多传统的数据库那样,搭建一个内容繁多但实际上难以进行深度文本分析的数据黑箱?

这个要求对目前的《画刊》而言确实显得有点苛刻,但也并不是无的放矢。原因主要在于两个方面:首先,外部学术环境和媒体传播环境在数字化的加持下都已发生了深刻的变革,因此,《画刊》的数字化建设必须要符合未来的发展方向而不是以某种传统的档案文献系统为标准;其次,作为一家仍然活跃在中国当代艺术现场的艺术期刊,杂志本身近些年也在内容生产方面做出了一系列突破性改变。而传统的档案文献系统搭建模式可能只对“历史静态档案”生效而无法应对多维度的动态历史现场。我的期望是《画刊》能够朝向一种全新的数字化图景来谋划自己的数字基础设施建设,在充分的自我认知和自我定位的基础上,为自己规划一条切实可行的路径。因为广义的数字化转型本身就是一个非常庞杂的体系,如果在自身的定位和需求不够清晰的情况下盲目投身其中,可能会适得其反。因此,在这个历史节点上,我们不妨抛开那些庞大的概念体系,精确地以《画刊》这家艺术媒体的特性为出发点,根据數字化知识生产的底层逻辑,为其后续的数字化建设做出一些展望。

首先我们要明白,所谓的数字化知识生产也好,数字人文学体系也好,都是针对传统纸媒信息承载量有限的问题提出的。纸媒时代的知识生产是以个体学者为核心,对知识和信息进行逐级简化,然后付诸有限印刷媒介进行传播的。学术界把这种模式称为“知识停止点系统”,说白了就是对知识承载体的容量制约做出的妥协,还有人将称其为“知识生产的精简主义”。这种模式产生于工业时代,对应的是一种“线性叙事”的知识呈现模式,比如现在各位正在看的这篇文章和几乎所有的纸媒。但在数据海啸的冲击下,旧的体系和模式已经开始逐渐瓦解了。早在10多年前,大卫·温伯格(David Weinberger)、迈克尔·史密斯(Michael Smithson)、约翰娜·德鲁克(Johanna Drucker)等一批学者就对数字化知识生产的底层做出了描述:“知识已经找到了一个新形态:一个(知识)网络,而非一个金字塔。”②在他们看来,这场数字化转型“指的是充分应用计算机技术开展的合作性的、跨学科的研究……(它)不是一个统一的领域,而是更像一组互相交织的实践活动。这些实践活动探索在不以印刷品为知识生产与传播的主要媒介的新时代出现的各种问题。”③更直白地说:在知识网络化、过载化和信息传播数据化的今天,以个体学者为核心的金字塔形的知识生产模式已经完全无法应对浩如烟海的数字信息海啸。所以,未来的数字化档案应当抛弃传统的叙事性质性分析,转向结构性的计算性分析。这就是为什么我使用目前的数据库时总会产生“档案黑箱”的错觉,究其根本,问题出在检索效能方面,也就是知识获取成效与时间成本还未能平衡。

坦白地说,信息化社会之前的学术研究领域并不太关注传播效能与时间成本的问题,“皓首穷经”那时还是个褒义词。因为传统的文字阅读者長期以来依赖的是一种“近距离阅读”(Close Reading)的模式,即以个体学者通过大量的时间投入,再从本人的经验和洞见出发,对“经典/重点文献”“重点人物/事件/访谈”等材料进行解读之后形成某种质性分析。但在注意力高度分散的今天,数字化的阅读方式强调的是高效能的多模态信息传达,以减少读者的脑力负担和时间成本。它提出了两个更高的要求:首先是知识提供方(呈现者)要有能力从计算性思维出发,对大量数据和内容(包括图、文、视频、音频)进行结构性的整合。不仅如此,知识呈现者还要有能力根据其结构关系进行合理化的视觉表达。其次,对知识接受端(读者)而言,也要有能力通过数字工具迅速地获取有效信息,并且根据个人经验对其进行吸收。即便是纯文本的信息,比如档案、文献、大篇幅的著作等,现在的研究者大部分也已经通过这种被称为“远距离阅读”(Distant Reading)的模式在获取信息了。也就是在不逐字逐句地接触大量文本的情况下,对其内容、情感偏向、主题偏向等读者所需要的问题进行自主探索,并产生多维度的判断。这种基于知识传播效能逻辑的知识呈现端建设应当成为后续《画刊》数字档案建设的方向之一。

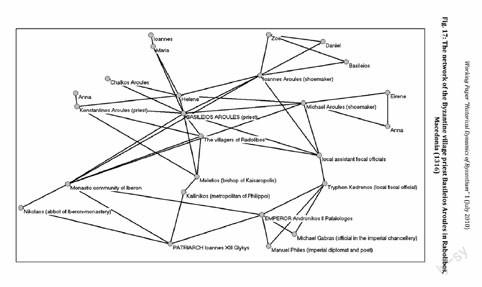

而数字化知识生产带来的另一项重要变革正是在于“成果”或“结果”的呈现方面。以叙事性文字为基础的传统知识生产都需要研究者提供确定性的“结论”,并以线性叙事的方式进行阐述(文章、研报等)。但数字化的知识生产和数字人文领域的研究成果大多颠覆了这种叙事模式,甚至大部分都无法仅以文字进行描述。早在2021年年末,画刊艺术中心和南京师范大学美术学院联合举办的“非学院”艺术讲坛的讲座上,我就介绍过这种情况。当时介绍的案例是“计算拜占庭:帝国晚期危机的历史动力学研究”(Calculating Byzantium:Historical Dynamics in a Time of Crisis: Late Byzantium,1204—1453)。有兴趣的读者对这个项目稍加搜索就可以发现,它提供的所谓成果,并不是确定性的以文字描述的“结论”,而是一整套可供读者探索的结构性数据。读者可以根据自己的需求,调整诸如时间、地点、比较对象等变量,结合自己的探索过程,获得自己的认知结果。这种内在诉求导致数字化知识生产的成果呈现往往会选择以交互文本、知识图谱、动态图形、交互网页等方式为主要载体。在这个方面,哥伦比亚大学上线的数字但丁(Digital Dante)项目也是近几年比较成功的范例。

我上文还提到,《画刊》仍是一家充满活力的艺术媒体,但它的内容生产结构在近几年也已经发生了变化,这种变化的直接结果是传统的档案数据库可能已经无法承载其内容了。比如2019年至2023年实施的“《画刊》封面计划”,这个“计划”分为四个步骤:首先,“封面计划”会邀请艺术家们针对年度主题创作12幅封面作品;其次,每位艺术家再通过创作手记和观念文本在《画刊》杂志中进行创作思路和观念的阐释;再次,由于每个年度话题都具备一定的公众性,因此每件封面作品不仅仅只是视觉图像,更是引发对话和思考的起点,在长达12个月的发酵过程中,也会围绕这些作品形成一些讨论和批评;最后,也是最重要的一点,是对物理空间的回归,目前,2019—2022年4个年度的封面计划作品已经分别在南京艺术学院美术馆(2020)、广州美术学院美术馆(2021)和四川美术学院美术馆(2023)三个实体空间举办了“《画刊》封面计划”展览。从这四个步骤我们已经能够清楚地看到,“封面计划”形成了一个从媒体命题、到艺术家创作、到创作手记传播、再到线下沉浸式体验的内容生产闭环。如果后续再有出版物和艺术衍生品的跟进,那么整条链路就完全突破了纸媒的局限,通过高质量的内容呈现,初步构建起了一个多模态的微型艺术生态。面对这种跨行业协作、多步骤协同的内容生产,传统的文献档案存储方式和呈现方式都会显得难以为继。

所以,一个多模态的知识传播平台也是以后必不可少的数字基础设施。在这方面,《南华早报》(South China Morning Post)的数字化呈现平台是一个不错的先例。这家成立于1903年的新闻媒体在2016年才开始介入数字化建设,它原本也是典型的单向输出型媒体,但在其视觉创意总监达伦·朗(Darren Long)的努力下,他们逐渐减少了纯文字线性叙事的传播方式,通过开设信息图形板块(Infographics)和视觉故事板块(Visual Storytelling),对原有的新闻传播模式进行了多模态的转变。各个项目都以网页的形式在其数字交互平台上呈现,但这些网页也不是传统意义上的线性叙述的呈现模式,它的底层是结构化的多模态信息呈现,音频、视频、信息图形、数据统计是其呈现的核心内容。这种呈现方式契合的正是以减少时间成本和降低信息获取脑力成本为目的的数字化阅读方式。

我们不妨再来看一项《画刊》近两年实施的艺术项目。它的底层逻辑不仅与这家传统媒体的身份转换直接相关,同时也与内容生产模式的转型高度相关。虽然尚未被准确定义,但它确是传统媒体从内容生产向知识生产转型的必由之路,因为它涉及了更大范围的跨领域合作以及多模态的内容生产和内容呈现模式。

2022年6月,南京艺术学院美术馆和画刊艺术中心联手策划的名为“企业家伦勃朗”的艺术项目正式启动。这是一个典型的“知识再生产”项目,其灵感源于江苏凤凰美术出版社出版的一本艺术史著作《伦勃朗的企业:工作室与艺术市场》(2014),但在实施过程中却并未遵从这本书的叙述逻辑,而是在增添了大量史料的基础上,根据当代的社会状况和人们的理解,对这个主题进行了深度再造。整个项目由三个现场组成,第一现场是内容生产现场。项目团队花费了5个月的时间搜集了大量有关伦勃朗和17世纪荷兰的文献、图像和视频,然后在对这些历史素材进行深度解读的基础上拟定出第二现场(即展览现场)和第三现场(即视频现场)的内容框架和展示方式。第二现场位于南京艺术学院美术馆的1号展厅,展场由一面18米长的墙面和几块小的墙面组成。项目团队花费10天时间搭建了一个用于现场拍摄的空间。展墙内是按照严格的逻辑体系铺陈开的时间轴、史料、文献、地图和逻辑关系引导线,为现场的观众搭建了一个结构性呈现伦勃朗艺术生涯和荷兰17世纪社会氛围的观展场景。除此之外,第二现场还邀请了申大鹏作为特邀艺术家,结合当代人的理解,根据项目主题绘制了一系列的作品。第三现场是项目的视频现场。算上展览预告和视频预告片,整个项目在5个月的时间内发布了12段视频,总时长大概在25分钟左右。但直到目前为止,尚没有一个端口对项目的制作过程、原始文件、媒体反馈数据等档案性的内容进行合理的呈现,各种格式的数字文档也依然散落在团队成员的硬盘里。

要知道,作为一家传统媒体,《画刊》的内容生产潜力在纸本杂志层面近几年已经被挖掘得差不多了。如果想要继续突破媒介的瓶颈,做更有效的知识传播,那么这种大规模的跨领域合作和多维度的立体呈现模式,是目前较为可行的一条解决路径,这种做法也符合当下数字化知识生产的基本逻辑。如果说以往《画刊》的内容结构调整只是基于纸质媒介的限制而做出的优化,那么“企业家伦勃朗”和之后推出的“人间动物园”艺术计划才算是《画刊》真正以知识生产者的角色面对数字化知识生产时代做出的自我更新。至此,作为一家艺术机构,《画刊》未来的定位已经变得越来越清晰了,它在当代的媒体定位应该是一家具有高质量内容生产能力的知识服务和知识传播提供者。至少应当是一个知识生产复合体,而不再只是一家“纸媒”。

在这个数字化的时代,“纸媒”那种单向信息流动的效能已经非常弱了,因此必须以纸媒为核心,搭建一种多维、互动的传播模式。坦诚地说,我对《画刊》未来的数字化转型只有技术层面的焦虑,但并不存在底层结构性的担忧。面对数字化转型的挑战,《画刊》的关键在于如何巧妙融合传统纸质媒体的深度内容与数字媒体的互动性和多样性,在保持其藝术领域专业性的同时,去拥抱数字化带来的新机遇,而这一点恰恰是最不需要担心的。

注释:

① 在非原生数字档案和数字原始资料方面比较优秀的案例是“美国国会图书馆数字典藏部”(Library of Congress: Digital Collections;https://www.loc.gov/ collections/)。这个部门建立的初衷就是展示真实的历史文档,因此并不存在内容检索的诉求,各个文档的数据标注也是投入了大量人工才得以呈现的。但《画刊》文献档案的诉求重点在于内容,而不是真实的物理呈现。

② 大卫·温伯格著,胡泳、高美译,《知识的边界》(Too Big to Know: Rethinking Knowledge),山西人民出版社,2014年12月版。这里的“网络化”指的不是互联网或者某种互联网为工具的协同创新模式,而是以数字化的“知识元”(Metaknowledge)为单位构成的“知识图谱”(Knowledge Graph)。这种知识元本身就具有相互支撑引用的超链接属性,因此知识图谱的视觉形态有别于传统的线性连接,更像是一张巨大的网,即知识网络。

③[美]安妮·伯迪克(Anne Burdick)等著,马林青、韩若画译,《数字人文:改变知识创新与分享的游戏规则》,中国人民大学出版社,2018年10月版。

注:

①本文为2022年安徽省哲学社会科学规划青年项目:中国政治宣传画的时代精神与图像生成(1949—1966),AHSKQ2022D150阶段性成果之一。

②冯白帆,安徽工程大学教师,艺术史研究者。

责任编辑:孟 尧 蒋林娟