宋砚辨

——读“文天祥苍龙横沼砚”

◆李守亮( 北京 )

读《艺术中国》2018年6月刊《人生自古谁无死 留取丹心照汗青—浅读南宋·文天祥铭“苍龙横沼”抄手端砚》一文,有所感想,结合砚文献杂览,写下此文以供探讨研究。

一、宋御砚的“苍龙横沼”为“熨斗焦岩花”

南宋周密《云烟过眼录》:“张梦符孔孙曰:今御府有宝砚曰‘苍龙横沼’。内有龙形横砚沼中,赵子昂云,苍龙者,世所谓岩花是也。”元代陆友仁《砚北杂志》:“御府宝砚曰‘苍龙横沼’,内有龙形横研池中,世所谓岩花是也。”清初《宋稗类钞》及《渊鉴类函》记载更为详细:“陈公密子缜知端州日,闻部内有富民蓄一研甚奇,至破其家得之。研面世所谓熨斗焦者,成一黑龙奋迅之状,二鸲鹆眼以为目。每遇阴晦,则云雾辄兴公密殁。归于张仲谋询。政和间,遂归内府,佑陵置于宣和殿,为书符之用。靖康之乱,龙德宫服御,多为都监王殊藏匿。事露,思陵欲诛之。王子裳为棘卿,为之营救,以此研为谢,至今藏于家。二研真希世之宝也。又闻北客云‘今内府有佳研名苍龙横沼’。其说正与前所云相合,疑即此研云。”

文献记宋御砚“苍龙横沼”中的苍龙,并非雕刻而成,而是龙形的熨斗焦岩花,龙睛为两个鸲鹆眼。本砚“苍龙横沼”为镂空雕刻,与文献不符。鸲鹆眼石品,与宋坑端石特征也不符。

二、宋明两代太史砚的差异

经过近百年的元朝统治,宋明之间已有很大的文化断层。明太史砚对宋太史观既有所继承,又有所改变,两者在造型和比例上存在较大差异。

1.宋代太史砚及其他宋抄手砚,继承了萁形砚的特征,砚面多前窄后宽,呈梯形。砚墙则上宽下窄向内收敛,呈倒梯形。让砚的四个侧面着地平放于桌面,砚面呈一个角度向后倾斜。明代太史砚,砚面和砚墙比宋砚平直方正。

2.明代太史砚的砚墙明显加高。每个朝代都有各自时代性的文化理念和审美倾向,明代太史砚高墙壁垒,或与本朝的治国思想有关。朱元璋起义时的军事战略是:“高筑墙,广积粮,缓称王”。明代从修筑南京石头城,到后来修筑北京城和明长城,无不与防御工程有关。明太史的砚墙,也如同明城墙一样平直高耸。

3.宋砚的雕刻手法多见素平线刻、减地平钑,偶见剔地起突(如高浮雕盖钮、砚池瑞兽),难见砚池镂空的作品。

典型的宋代太史砚

砚式继承和改良前代,向后代延续和发展,少有穿越。由于宋砚稀少罕见,明砚与宋砚又有相似之处,后世常将明砚断代为宋。本“苍龙横沼”砚长20.9cm,宽12.5 cm,高6.7 cm,砚墙偏高。长宽相当的宋太史砚典型器,高度约在5 cm。

三、正德嘉靖年间闽广多伪造宋砚

本砚的明代纪年款为天启元年(1621),在此一百年前的正德、嘉靖间,闽广地区多伪造宋砚。明代沈德符《万历野获编》记宋高宗赵构避兵航海,舟在莆田倾覆,携带的很多贡砚沉没,后来被当地渔民打捞贩卖到吴中,士人争相抢购。正德、嘉靖年间,福建、广东出现了大量的宋砚赝品。清初梁章钜《归田琐记》也记录了明代嘉靖年间闽广多宋砚,但没有提及赝品之事。

明代沈德符(1673—1769)《万历野获编》卷二十六:“端州为今肇庆府,古砚材所出,然惟下岩子石为第一品。自宋徽宗,穷全盛物力,采贡以进,除内府所藏,自亲王大珰,及两府侍从以下,俱得沾赐。嗣后沙壅水深,不复可施工,此砚遂为绝世奇宝。靖康南渡,士大夫各携以过江,及德佑随驾,又携至闽中。至莆田舟覆,人砚俱没,尽为彼中土人所得。正、嘉中(正德1506—1521、嘉靖1522—1566),士绅始知贵重,流入吴中争购之。闽人因伪造以欺肉眼,今宋端砚满天下,皆莆中赝物也。”

清代梁章钜(1775—1849)《归田琐记》《宋研》: “吾闽宋研最多,余斋中即有数方,所见于友人斋头者,亦不一而足。《韵石斋笔谈》云:建炎己酉,宋高宗避兵航海,凡上方所储贡研,载以自随。斯时风鹤传警,阳侯震荡,随行舳舻,往往飘没,研之沦于波臣者,不知凡几。厥后渔人蜑户,偶或得之,流传闽、广,奚啻天吴紫凤。嘉靖间,福建许姓者,常估于苏,过文征仲玉兰堂,见案上一研,文颇珍重,许曰:‘此研闽、广是处有之’。文笑曰:‘此宋贡砚也,乃端溪旧坑,岂易得哉!’许知其说,逾岁即携宋贡研二十方过姑苏,文见大骇,易其四,士人争购之,颇得高价。后许携三十方客于金陵,士大夫竞买之。询其所自,皆由古寺中得之,或见于乡村训塾。盖宋室将衰,迁于南海,故闽、粤是处有之,不但高宗所携而已。”

几百年过去,这些仿宋砚也早已成为古砚。后世遇到,也只能从石材、造型等细微之处再做甄别。砚本是实用文具,如果石材和造型都到位,就不能认真了。

四、常以福建石代替端石

福建出产多种优秀的砚石,如福州石、建州石、将乐石、凤咮砚石等。福州石和建州石合称“福建石”,宋代起就常作为端石的替代品,有“福建端溪”之称。若古砚似端石又有疑点时,需重点考虑是否为福建石。

用类似的地方砚石冒充四大名砚石,历代常见。南宋杜绾《云林石谱》记:“建州石,产土中。其质坚而稍润,色极深紫,扣之有声,间有豆斑点,不甚圆,亦有两三重石晕。琢为砚,颇发墨。往以石点作鸲鹆眼,充端石以求售。”曾兴仁《砚考》又记湖南有几种类端石:“凤凰石,质粗,端州人购石作砚,以黑端名出售……圭峰石,长沙人取端砚样仿制,识者称为潭州石,不知者,呼为澄泥砚,有加鸲鹆眼伪为端砚者……湘乡石,猪肝色,细润发墨,不亚端溪水岩。”另有广东恩平石,发墨胜过端州新坑,常冒充端砚。此外,长沙谷山石,从南宋至民国一直作为洮河石。南宋赵希鹄《洞天清录·古砚辨》:“洮河绿石砚……今或有绿石砚名为洮者,多是潻石之表,或长沙谷山石。潻石润而光,不发墨,堪作砥砺耳。”民国赵汝珍《古玩指南》:“洮石砚,出自湖南长沙,色绿,故又名绿石砚。虽细润但不发墨。”

五、铭文或为干扰信息

鉴定带铭的宋砚,应忽略其铭,先从砚本身论证是否到代。到代的砚,铭文是辅助信息。不到代的砚,铭文是干扰信息。

已知多方文天祥砚面世:玉带生砚、岳飞端砚、绿端蝉腹砚、日月星辰砚,又新见文天祥“四水归元砚”拓片,皆有铭文佐证。古人杯盘杖几无所不铭,但并不一定非要刻在器物上面不可。如唐代刘禹锡的《陋室铭》,实际是座右铭。蔡襄的《洮河石研铭》,是以书法记事,记录瑞卿老友惠砚这件事。见诸文献的宋代砚铭二百三十余首,流传最多的是苏东坡、黄庭坚、李之仪和汪藻的。但铭文是否全部刻在了砚身上,值得存疑。

器以用为功,楮叶虽工,而无补于宋人之用。宋代崇尚素雅之美,砚石的平正大料优先制作方斗素砚,边角小料做构思精巧的随形砚,纹饰用来掩盖砚石本身的缺陷(小、薄、不方圆),愈工愈俗。宋砚的砚身多素净,偶有纪年款识,但书法题刻并不多见。明清流行在砚上刻铭,并注重书法和刻工。甚者,乾隆一日之内作铭四十首,并令内务府在每方砚上都刻满铭文。帝王热衷,自然上行下效,纪晓岚、金农都有洋洋洒洒百篇巨作。帝王钦定的宋砚、名人审定的宋砚,砚是否到代已不重要,铭文就是身份。砚贵有铭,砚因铭贵。

文天祥铭文砚,承载的不是砚和铭,而是一种精神和正气。砚是老砚,大气磅礴;铭是佳铭,辞雅工精。真实的铭文,是识别器物历史的直接证据;寄托的铭文,则是后人对前人的一种崇敬和缅怀。一方古砚,一段历史。

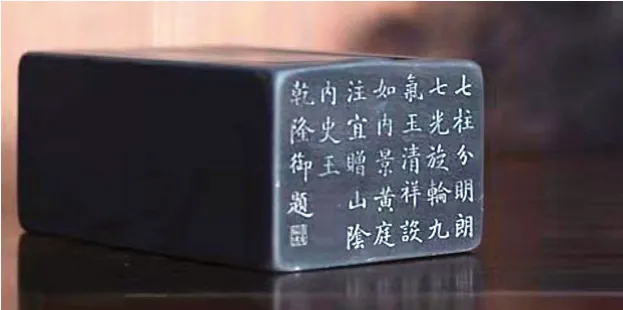

乾隆御铭宋代端石七光砚

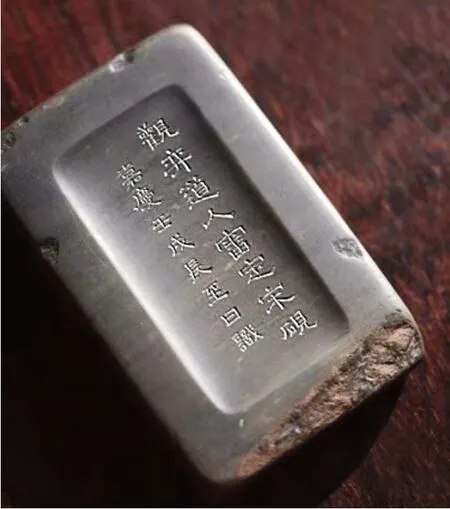

纪晓岚铭观弈道人审定宋砚

六、周鼎宋砚名副其实

镜须秦汉,砚必宋唐。宋砚与周鼎齐名,但很多人看到博物馆的展品以及部分砚谱图,却完全找不到这种感觉,甚至觉得丑陋不堪,认为唐宋砚只不过一个噱头,名不副实。这是因为许多面世的唐宋砚并非实用砚,而是冥砚。

宋代随葬器物分三类:第一类为盟器神煞,第二类为明器,第三类为主人生前珍宝玩好。新见唐宋砚即分为冥砚和实用砚两类,所占比例相当。冥砚即明器。明器一词出自《礼记·檀弓下》:“其曰明器,神明之也。涂车刍灵,自古有之,明器之道也。” 司马光《书仪》卷七《丧仪三》“明器下帐苞箾祠版”条记:“明器,刻木为车马、仆从、侍女,各执奉养之物,象平生而小。”冥砚材质多为地方杂石、麻石或泥陶,做工粗糙,形似而小,不能实用。实用砚属于宋代随葬品的第三类器物,即主人生前的珍宝玩好,大多仍是整器入土。裴建华先生在《读砚识小录》一文中对冥砚和实用砚有详实的论述。但其文又称:“五代、两宋实用砚入葬,大多敲去一角(也有划上一刀的),以别阴阳。而冥器砚则无需敲击。”笔者对此观点保留意见,但认同戴云江先生对残砚的解读:“南宋亡国,宁可玉碎,不把整砚留给后来之人,砚几乎都敲掉一小部分。”陆秀夫负幼帝跳海,十万民众跟随殉国,可歌、可泣。残砚,折射出的是宋人的气节。崖山之后无中华,砚乎砚乎瓦砾异。

器以用为功。在古代,砚台作为文人最重要的实用文具,最重要的是砚石的品质,即下墨和发墨功能。宋代的实用砚,从材质上分:四大名石砚、地方石砚、澄泥砚和杂砚。从级别上分:平民砚(货砚)、士大夫砚、官砚和贡砚。冥砚是象征性的明器,仅形似而无任何实用价值。冥砚和货砚,无法代表宋砚的真实水平。除去十之五六的冥砚,再除去一半的货砚,只剩下二成左右的士大夫砚、官砚和贡砚。这其中,又有端、歙、洮河和红丝四大名砚,是宋砚中的精华。

周鼎宋砚,名副其实。