魏晋南北朝服饰中的“袴褶”现象探赜

袁强亮,陆 晔(南京市博物总馆,江苏 南京 210000)

秦朝之后,两汉王朝建立了统一中央集权,政治、生活服饰文化也在一定程度上融合商、周服饰文化的情况下,对春秋战国各国服饰文化进行了有选择的借鉴,从而形成独具特色的服饰文化。魏晋南北朝时期的服饰文化体现了当时的历史特征,即民族文化的吸收与融合,而本文所说的“袴褶”现象就是特指这一时期的一种服饰特征。袴,如大、小口裤,短裤,胫衣;褶,本意是左衽上衣,而在服饰文化逐渐演变的过程中,褶也可以指代左、右衽上衣,下襟长短不齐,最主要的特点是小腿裤管在衣襟外,这样的服饰有便于行动的特点。作为魏晋南北朝服饰中的特有现象,“袴褶”在当时的社会非常常见,能够充分反映当时的社会文化风俗以及独特的服饰风格特征。

一、魏晋南北朝时代背景

魏晋南北朝时期,随着外来少数民族的渗透,汉族的政权势力不断减弱,北方的汉族人为躲避战乱,追求平凡、稳定的生活而纷纷向南方逃亡。随着北方汉族人的到来,南方的生活习俗、社会文化等也在潜移默化中发生改变,服装方面亦是如此。汉族人将纺织技术等工艺带到这里,南方的纺织技术、手工艺得以发展起来,带动了服饰文化的发展和改变。历史上的南朝处于两朝更迭的时期,两朝政权也可以被理解为东晋与五胡十六国政权的延续。北魏时期,社会文化、习俗受汉文化的影响而出现变化,可将北魏孝文帝时期执行的改革视作转折点。北魏时期,皇族鲜卑族最终形成东魏、西魏共存格局,再到北齐与北周登上历史的舞台,因为政权的更迭,服饰文化在这期间也发生了深刻变化。

二、魏晋南北朝时期“袴褶”服的形成

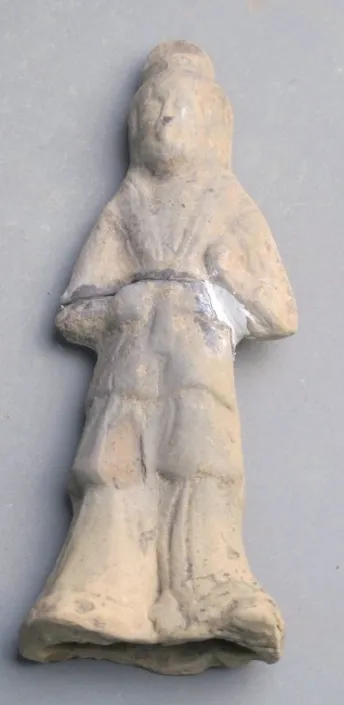

《舆服志》云:“‘袴褶’之制,未详所起。”唐代归崇敬的上疏也说:“按三代典礼,两汉史籍,并无‘袴褶’之制,亦未详所起之由。”透过这段历史文献可以知道,“袴褶”现象最早并不形成于中原。至于“袴褶”的起源,结合各文献史料可知,其最早是基于北方与西北方少数民族部族的服饰文化形成并发展而来,而这种服饰风格有着实用的本质功能,即为了适应马背上的征战和狩猎需求而不断改良形成的。《三国志·夫余传》中有记载:“夫余在长城之北……在国衣尚白,白布大袂,袍、袴。”虽然当中并未直接提及“袴褶”一词,但结合当时的文化背景可以知道,“袍、袴、小口袴”基本上等同于这里所说的“袴褶”。“褶”本意是指“袍”类上衣,“小口袴”即早期“袴褶”的代名词。在部族长期征战的过程中,北方和西北方的游牧民族也逐渐习惯了“马背上的生活”,其服饰风格基于这一现实情况慢慢发生改变。在这种背景下,本族服装在以往“小袖袍、小口袴”的基础上进一步演变成“袴褶”服,这种服制凭借其方便、实用的特点迅速大范围流行开来,成为当时服饰文化的一个独特符号。由此可以确定,“袴褶”服的创制可以追溯到当时北方与西北方的少数民族。当时这些地方地广人稀,气候寒冷,作战方式也以骑射为主。在以上重重因素的作用下,该地区服装风格开始发生改变,上衣以左衽、小袖子、及膝衫或袍为主,下衣主要是袴腿偏窄的合裆袴,材质多为皮革,和短靴搭配穿着(图1),这种着装风格在骑马时非常方便上下,即便是幅度较大的动作也较少受限,优越性得到充分彰显。

图1 南朝灰陶男俑

三、魏晋南北朝“袴褶”进入中原的推动因素

北方与西方游牧民族基于特定历史时期本民族生活需要创制了“袴褶”服并不断改进,至于这种服制传入中原的时间及其与中原服饰的融合发展问题,通过相关史料也可以窥探一二。吕范是东吴孙策时代的重臣,在“诣阁下启事”时,他常常以身着“袴褶”的形象示人,衬托整个人的干练、威严,军中纪律也得到很好的规范,这充分说明,在东汉末年,军中已出现“袴褶”服的身影,只是这一阶段的“袴褶”服比较少见。魏晋时期,羌羯鲜卑各族纷纷进入中原,中原人早已习惯于宽衣博带的服装形式,各军首领在阵前也不穿甲胄,南北朝的士大夫们穿着传统服饰的习惯更是难以改变。然而因为战争频繁,战事常常一触即发,紧急情况时有发生,为应对瞬息万变的局势,中原军中也慢慢流行起北方部族常见的“袴褶”服,便于随时上马征战。《南齐书》中记载“袴褶,车驾亲戎,中外纂严所服”,这与《隋书》卷十一中“袴褶,近代服以从戎。今纂严,则文武百官咸服之”的记载相契合。由此可以推测,当战事来临时,文武百官是穿“袴褶”迎驾的。通过这些史料,我们能够推断,东汉末年,“袴褶”即在军中流行开来,军队是最先适应并穿着修改后服制的。在南北朝时期,连年征战,“袴褶”这种能够适应战争环境的服装成为作战戎服的不二之选,这也是“袴褶”在中原地区流行开来的重要原因。

四、魏晋南北朝时期“袴褶”服的改进及融合

“袴褶”服进入中原后迅速普及开来,在此过程中,人们基于原本的服饰习惯对“袴褶”服进行了一定程度的改进。通过现存的画像、壁画以及出土的陶俑等可发现,在南北朝时期,“袴褶”服与之前北方和西北方民族穿着的左衽、小袖子、瘦袴腿的样式并不完全相同,右衽更为常见,并且以大袖居多,袴腿也较宽阔。比如,南朝便帽抄手陶俑(图2)显示,当时的人们所穿着的“袴褶”服上衣比较短,但袖口、袴口很宽大,这是南朝比较流行的式样。南朝武士俑的穿着同样是大袖、大袴口。常年的骑马征战让中原逐渐流行从膝盖处的大袴口用绳子扎起的穿法(图3),这种穿法不断演化、改进,最终形成继承中原服饰习惯的同时又能够将“袴褶”原本灵活、便于行动的特性保留下来的服制。正因如此,“袴褶”服制在南北民族服装融合中留下了浓墨重彩的一笔,深刻影响了中原服饰的发展和演变。

图2 南朝便帽抄手陶俑

图3 南朝陶武士俑

五、魏晋南北朝时期“袴褶”服的流行度

魏晋南北朝时期是各地区文化交融的时期,北魏时期,汉人大量进入平城及洛阳等地。汉族与鲜卑混居的地区,鲜卑胡服普遍流行,在鲜卑服饰文化的长期熏陶下,鲜卑胡服凭借其实用性特点逐渐为汉人所接受,上衣下裤的穿着相较于汉魏的褒衣博带更加灵活方便。从款式来说,下裤裤口宽大、膝盖处扎起,上衣右衽,略短,袖子同样宽大,不仅是平民百姓,当时南朝官员阶层也常见“袴褶”穿着。魏文帝曹丕在太子时期就多次着“袴褶”外出,因此还被老师劝导,指出其穿着“贱服”“不得体”,可以确定的是,在这一时期,“袴褶”还未成为主流服饰,远达不到全面普及的程度。这里描述的事件发生时,“袴褶”仍被视为上不得台面的“贱服”,达官贵人、帝王将领等穿着“袴褶”是有一定讲究和要求的。南朝时期,“袴褶”被当作戎服穿,偶尔也作为常服出现。《南史》(卷五)记载:“着织成袴褶,金薄帽,执七宝缚矟……戎服急装缚裤,上着绛衫,以为常服,不变寒暑。”这篇史料记载的典故是“袴褶”已成为东齐昏侯萧宝卷四季常服,这充分说明,此时的“袴褶”已有非常广泛的社会认可度、接受度,成为当时的服饰文化中不可或缺的一部分。孝文帝推行服饰汉化改制后,大量文武官员将汉式改良“袴褶”穿上身,除了将其作为戎服、常服穿之外,朝堂之上也不乏官员穿着“袴褶”服制,如《通鉴·齐记三》记载:“魏旧制,群臣季冬朝贺,服袴褶行事,谓之小岁。”

六、魏晋南北朝时期“袴褶”流行的原因分析

魏晋南北朝时期对这种“袴褶”服的汉式改良版有较高的适应度和认可度,常将其作为常服,这种开放、包容的态度发挥了一定的引领作用,让当时的人们以一种积极的态度来接受这种外来的服饰文化。除此之外,“袴褶”服制在设计、实用性上的优势也是其在魏晋南北朝时期在中原流行的重要原因。鲜卑族上衣下裤的服饰形式对于汉族人民来说较为新颖,但长期的传统服饰穿着习惯,使得他们全盘接受北方的服饰风格非常困难并且不符合传统礼法,于是,改良版的“袴褶”服饰应运而生并被广泛穿着。“袴褶”与汉服相互“靠近”,取长补短,最终形成了兼容二者优势的“折中体”,在很大程度上保留了实用性与文化性。另一方面,当时中原人民的现实生活需要也是推动“袴褶”服制融入中原地区服饰文化的一个重要原因。在我国古代服装演变进程中,这种现象可以说是继“胡服骑射”后,传统汉服和北方服饰的再度融合,同样也是汉族文化和北方鲜卑文化的再次交融。

七、结语

“袴褶”是魏晋南北朝时期特有的服制符号,通过总结其产生与发展的过程能够窥探当时的社会背景、风俗、文化习俗等。魏晋南北朝时期“袴褶”服的形成最早可以追溯到当时的北方与西北方的少数民族部族,在常年征战的背景下,智慧的古代先民对服装进行了实用性设计与整改,最终逐渐形成“袴褶”这种极具实用性的服制风格。随着胡汉交融越来越深入,经济、文化等各个方面的融合也愈发深入,“袴褶”就是在这种背景下传到中原地区的。进入中原后,“袴褶”首先在军中流行,这主要是由于其方便行动、能够更好地应对突发情况,此后越来越多的中原地区平民接受“袴褶”服制,并在穿着的过程中结合本地传统服饰文化特点对“袴褶”服制进行优化改进,最终形成兼具各方优势的“袴褶”服制。本文通过对魏晋南北朝时期的“袴褶”服制现象进行分析,对当时的社会文化、胡汉交融的背景有了更多的了解,进一步理解了当时的服饰文化发展路径与特点。