新型冠状病毒肺炎疫情对西安某院骨折住院患者流行病学特征的影响

陈垂继,王海鹏,王安辉,董转丽,王育才

1.空军军医大学唐都医院骨科,西安 710038; 2.空军军医大学流行病学教研室,西安 710032; 3.甘肃宝石花医院质量管理部,兰州 730060

骨折与年龄、职业、饮食以及生活环境等流行病学特征相关[1]。自新型冠状病毒肺炎(corona virus disease 2019,COVID-19)流行以来,无论是在COVID-19暴发时封控期,还是在疫情常态化防控期,人们的生活方式均和以往有所不同。值得注意的是,骨折患者的流行病学特征也受到了COVID-19的影响[2-3]。有研究表明,COVID-19疫情期间骨折总体发生率、骨折手术治疗量减少,但老年髋部骨折的发生率未见明显变化,且老年人髋部骨折术后感染COVID-19的风险及病死率更高[4- 5]。了解骨折的流行病学特征有利于预防骨折的发生[2]。在COVID-19疫情防控期间,大多数研究主要集中在COVID-19疾病本身,较少关注骨折患者流行病学特征[3]。此外,各国及地区报道COVID-19期间骨折发生率、骨折类型变化情况也各有不一[2-3,5-6]。

本研究主要目的是了解COVID-19疫情对住院骨折患者的流行病学特征有何影响,分析COVID-19疫情封控期和疫情常态化防控期骨折部位、发生原因等,并与疫情未暴发时的同期作比较,为特殊的疫情背景下,掌握骨折患者的流行病学特征,为骨折的诊疗及防范提供参考依据。

资料与方法

1 一般资料

纳入标准:(1)明确诊断为新鲜骨折,包括合并其他部位骨折和软组织损伤;(2) 2021年12月23日—2022年1月24日(西安市新冠疫情封控期间)、2020年12月23日—2021年1月24日(西安市疫情常态化防控期间)和2019年12月23日—2020年1月24日(非疫情期间)入院;(3)患者一般信息完整;(4)四肢、骨盆、脊柱、肩部及手足骨折;(5)年龄不限。排除标准:(1)单纯颅骨骨折、肋骨骨折;(2)各种原因导致的既往骨折部位再次骨折(如骨折愈合不良、骨不连、内固定装置断裂再次住院等)。

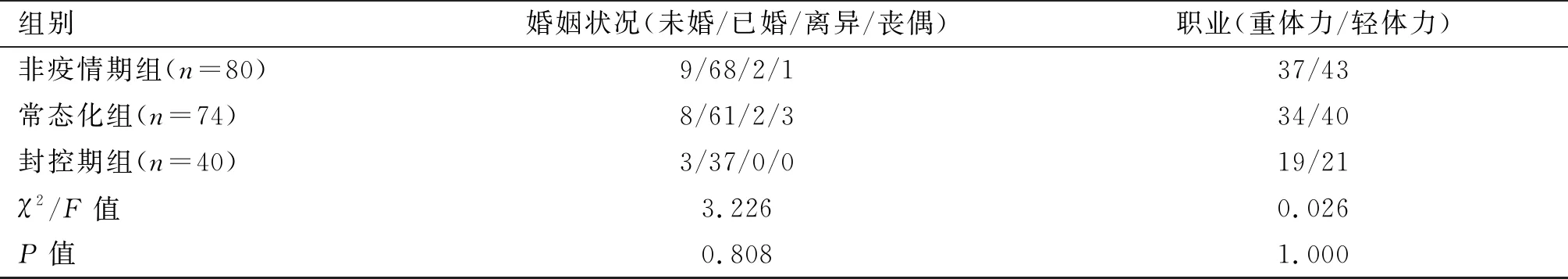

共纳入骨折住院患者194例(所有数据来源于笔者医院住院病历系统),其中男性111例,女性83例;年龄1~96岁,平均52.0岁。按照入院时间段,将患者分为封控期组40例,其中男性23例,女性17例;常态化组74例,其中男性42例,女性32例;非疫情期组80例,其中男性46例,女性34例。三组患者一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性(表1)。本研究获空军军医大学唐都医院医学伦理委员会批准(第K202201-05号)。

BMI:体质量指数(kg/m2),消瘦<18.5、正常18.5~23.9、超重24.0~27.9、肥胖≥28.0

2 研究方法

制作统一的病例信息收集及调查表,包括患者年龄、性别、婚姻状况、职业、居住地、骨折原因、骨折场所、骨折部位、合并损伤等资料。

2.1质量控制 由2名骨科专家、1名流行病学专家、2名研究生组成研究小组,在收集病例前统一纳入排除标准及培训统计指标。患者骨折诊断是否明确首先由2 名骨科医师确认,再由2名研究生分别进行骨折患者流行病学资料的统计分析,由流行病学专家进行质量控制,临床骨科专家对2名研究生所收集患者临床资料的结果进行抽样核查,流行病学专家对整个研究的方法及流程进行规范。

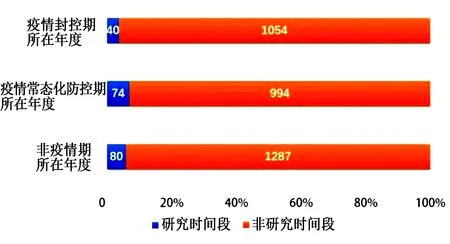

2.2骨折患者的年度构成比 通过住院病历系统检索2019年2月1日—2022年1月31日笔者医院创伤骨科骨折住院患者例数共3 529例,分成3个年度:2019年2月1日—2020年1月31日(1 367例)、2020年2月1日—2021年1月31日(1 068例)、2021年2月1日—2022年1月31日(1 094例),这3个年度分别对应2019年12月23日— 2020年1月24日(非疫情期间80例)、2020年12月23日— 2021年1月24日(疫情常态化防控期间74例)和2021年12月23日— 2022年1月24日(疫情封控期间40例)。通过比较三组间的构成比反映新冠疫情对骨折住院患者的发生率是否有影响。见图1。

图1 不同时间段骨折患者的构成比

3 观察指标

比较三组患者骨折发生年度占比、人群分布及地区分布是否有统计学差异。分析三组患者骨折发生的原因、场所、入院方式、入院情况以及合并损伤等流行病学特征变化。

4 统计学分析

结 果

1 疫情封控期骨折住院患者总体明显减少

疫情封控期骨折住院患者40例,与疫情暴发后常态化防控期间及过去非疫情期间的同期相比,骨折住院患者明显减少。三组分别占对应年度的构成比(封控期组3.66%、常态化组6.93%、非疫情组5.85%)差异有统计学意义(χ2=11.682,P=0.003),疫情常态化防控期间和非疫情期间比较差异无统计学意义(χ2=1.173,P=0.314)。

2 新冠疫情对骨折患者年龄分布的影响无差异

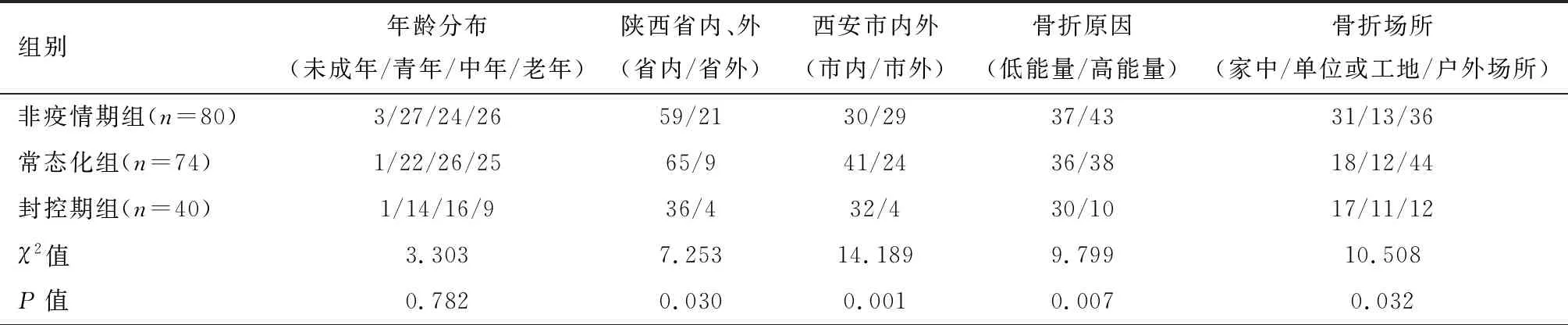

将患者分成未成年(<18岁)、青年(18~44岁)、中年(45~64岁)及老年(≥65岁)4个年龄组进行比较,不同年龄人群在三组间比较差异无统计学意义(χ2=3.303,P=0.782)。见表2。

3 新冠疫情封控期间骨折住院患者地区分布

三组间省内、省外患者人数比较差异有统计学意义(χ2=7.253,P=0.030),见表2。其中封控期组和常态化期组比较差异无统计学意义(χ2=0.120,P=1.000),非疫情期组与封控期组(χ2=4.269,P=0.039)、常态化组(χ2=4.864,P=0.041)比较差异均有统计学意义。进一步将陕西省内骨折住院患者分为西安市内和西安市外比较分析,三组间比较差异有统计学意义(χ2=14.189,P=0.001),其中非疫情期组和常态化组比较差异无统计学意义(χ2=1.890,P=0.205),封控期组与非疫情期组(χ2=14.272,P<0.001)、常态化组(χ2=7.704,P=0.006)比较差异均有统计学意义。

4 骨折发生原因和场所

封控期组中,低能量损伤致骨折30例,高能量损伤致骨折10例;疫情常态化组中,低能量损伤致骨折36例,高能量损伤致骨折38例;非疫情期组中,低能量损伤致骨折37例,高能量损伤致骨折43例。该数据提示疫情封控期间骨折主要机制是低能量损伤,且三组间比较差异有统计学意义(χ2=9.799,P=0.007)。进一步分析三组间骨折发生的场所,可见疫情封控期间骨折主要发生在家中,差异有统计学意义(χ2=10.508,P=0.032)。见表2。

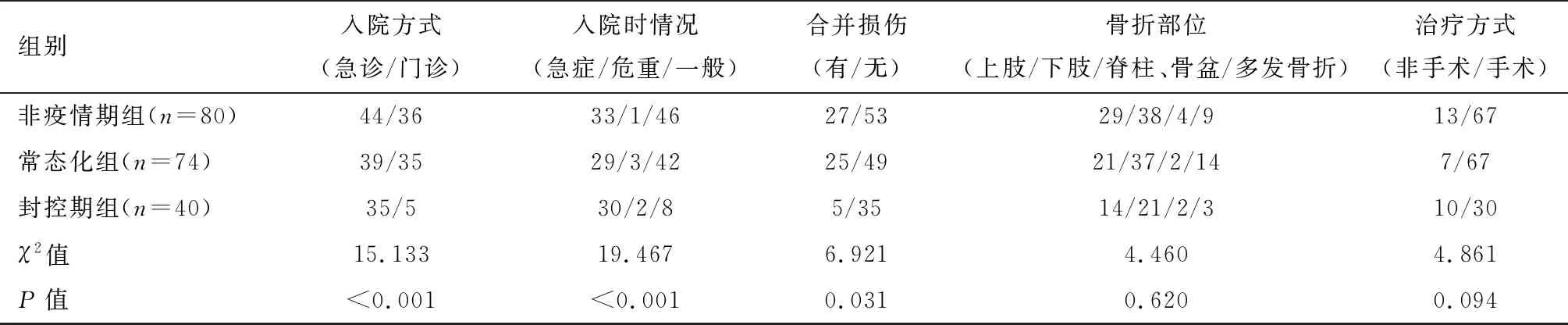

5 骨折住院患者入院方式、入院时情况及骨折合并损伤

急诊入院方式数据提示疫情封控期间骨折患者主要以急诊当时入院,且三组间比较差异有统计学意义(χ2=15.133,P<0.001)。疫情封控期间骨折住院患者病情多数较急,差异有统计学意义(χ2=19.467,P<0.001)。骨折合并损伤数据提示疫情封控期间骨折患者合并其他损伤少,且三组间比较差异有统计学意义(χ2=6.921,P=0.031)。见表2。

6 骨折部位和治疗方式

三组间骨折部位比较差异无统计学意义(χ2=4.460,P=0.620)。治疗方式比较差异无统计学意义(χ2=4.861,P=0.094)。见表2。

表2 三组间流行病学特征比较分析(n)

年龄分布:未成年<18岁、青年18~44岁、中年45~64岁、老年≥65岁

讨 论

骨折是当今严重危害人类健康的全球性公共卫生问题,是增加医院临床负担的一个常见疾病[7]。据报道,我国居民的年骨折住院率呈长期上升趋势[8]。随着我国社会的发展及人口老龄化加剧,道路交通伤、建筑伤等高能量损伤导致的骨折和摔倒、扭伤等低能量损伤导致的骨折均迅速增多,不同年龄人群发生骨折的构成比也发生改变[9],不同部位、不同损伤机制导致骨折的分布情况也发生变化[1,10-12]。如今越来越多患者选择手术治疗[13]。但突然袭来的COVID-19疫情,改变了骨折的某些流行病学特征。

本研究结果表明COVID-19疫情封控期间,骨折住院患者数量明显减少,结果和国内外研究一致[3,14]。骨折患者数量急剧下降与严格的防疫措施密切相关,最直接的原因是限制外出和社会性聚集,绝大多数公民居家活动。另外一个主要原因是医院采取严格的防控政策,临床科室压减床位,门诊、急诊就医流程复杂化,使得部分患者受伤后不能及时到医院就诊,甚至不愿前往医院就诊。COVID-19疫情暴发后,来自陕西省外的骨折患者较非疫情期间明显降低,主要原因可能与COVID-19有很强的人传人能力[15]有关,骨折患者感染COVID-19的风险更高,尤其是老年骨折患者[16]。合并COVID-19感染是增加骨折患者死亡的独立风险,感染COVID-19的髋部骨折患者手术与住院时间延长,围术期并发症及死亡风险极大增加,如果医院有COVID-19阳性患者,会增加老年人感染的风险[17]。

COVID-19疫情封控期间,骨折发生的主要机制是以扭伤、摔伤为主的低能量损伤,并且骨折场所主要是在家中,而疫情常态化防控期间和非疫情期间骨折主要是由高能量损伤所致,如道路交通伤、高处坠落伤、机械伤等,骨折主要发生在户外公共场所。疫情常态化防控期间社会逐渐复工复产,导致道路交通伤、高处坠落伤等频发,并且和非疫情期间无明显差异。这一结果值得思考,即便是疫情暴发时,采用严格的封控措施,也要提防家中扭伤、摔伤导致骨折,在封控期间宣传预防家中扭伤、摔伤的措施,例如避免长时间不运动后突然剧烈活动关节,厨房地面及时拖干等预防措施。疫情封控期间,骨折主要机制是低能量损伤所致的单一骨折,但是病情却相对急,由此对于封控期间来诊的骨折患者应谨慎地给予检查及救治。

COVID-19疫情对骨折住院患者年龄分布、骨折部位以及治疗方式影响无显著性。骨折患者主要集中在中青年,骨折部位主要以下肢骨折为主,多数患者采取手术方式治疗。虽然本研究在统计学上显示COVID-19对骨折患者治疗方式无明显影响,但笔者认为在临床诊疗中,COVID-19对骨折治疗方式的影响具有临床意义。原因有:(1)COVID-19疫情期间(特别是封控期间),骨科床位压减,导致部分骨折患者无法住院治疗。(2)由于人们害怕感染,有些创伤患者仅采用简单的外固定治疗,而未前往医院治疗。相反来医院就诊者,病情相对较急,一般需要手术干预。(3)COVID-19疫情期间,骨科医师倾向性地排除骨折轻症患者,对于一些简单的骨折在门诊、急诊就诊环节便给予非手术治疗后回家,此类患者没有住院的过程,所以导致COVID-19疫情期间住院患者主要以手术为目的入院。(4)住院的骨折患者中,有些患者入院后因为防疫措施繁琐、家属不能探视或害怕COVID-19感染等原因,拒绝手术治疗,办理出院回家非手术治疗。所以COVID-19疫情期间,骨折尽可能采用非手术方式治疗,但对于一些急症的骨折,仍需首先手术治疗,如老年髋部骨折或开放性骨折等[18-19]。

本研究所在机构为三级甲等教学医院,是一项回顾性、单中心研究,有一定局限性。在病例信息收集方面存在偏倚可能,在固定的COVID-19疫情封控时间段内,样本量受到限制,这客观上影响了研究意义,无法全面地分析新冠疫情对骨折住院患的流行病学特征影响。但目前缺乏针对COVID-19疫情背景下的骨折流行病学特征研究,而本研究所在医院为西安市三甲医院,利用西安市封控到解封期间研究,一定程度上反映了COVID-19疫情对骨折住院患者流行病学的影响。全球疫情依然严峻,有待大规模的多中心研究,更加全面、系统地分析COVID-19疫情对骨折流行病学特征的影响。

作者贡献说明:陈垂继:建立数据库、数据收集处理及分析、撰写文章;王海鹏:研究设计、数据收集、文章修改;王安辉:写作审查、监督及文章修改;董转丽:数据整理与分析;王育才:负责选题、提出研究方案、文章指导与修改