超声引导下臂丛上干阻滞麻醉对全身麻醉肩关节手术患者苏醒质量及安全性探讨

殷臣竹,阴文超,于天雷,李 曼,张 兰

四川省骨科医院麻醉科,成都 610000

因人口老龄化等问题引发的肩关节疾病日益增多,多数患者采用外科手术治疗,具有微创、安全等优势的肩关节手术已成为现今主流术式[1]。但该术式需保持半坐卧位,且牵连肌肉、韧带组织较广,为保证清晰术野,避免术中出血,术中实施电切烧灼、内植入固定等操作的同时,还需应用加压关节腔冲洗及控制性降压技术,这导致患者术后疼痛程度较高[2]。对此,采用全麻及肌间沟臂丛神经阻滞为临床常用麻醉手段,前者单独使用镇痛效果一般且易引发恶心呕吐、肺不张等不良事件,后者可发挥确切镇痛效果且在超声可视化技术日臻成熟背景下,经超声引导实施肌间沟臂丛神经阻滞镇痛效果更佳,但因局麻药物扩散作用,于术中仍可合并出现不同程度膈神经麻痹[3]。在确保镇痛效果及苏醒质量的同时,亟待寻求最佳神经阻滞靶点用以减少膈神经麻痹发生,提高安全性。诸多学者对该术式进行完善及改良,Dobie等[4]认为传统肌间沟的C5神经根水平实施阻滞有利于肩部术后疼痛控制。Burckett-St等[5]2014年首次提出臂丛上干阻滞麻醉,且认为该改良术式可降低膈神经麻痹发生风险。但于临床实践过程中,采用臂丛上干阻滞麻醉所获应用效果尚存在一定争议,有待更多研究加以循证支持。本文前瞻性研究2019年9月—2021年9月四川省骨科医院麻醉科收治的行择期全麻肩关节手术患者52例,分别采用超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞麻醉及臂丛上干阻滞麻醉,旨在明确臂丛上干阻滞麻醉方式镇痛效果及对血流动力学的影响,并同时探讨苏醒质量及安全性。

临床资料

1 一般资料

纳入标准:(1)年龄40~80岁;(2)均符合肩关节镜肩袖修复手术适应证;(3)美国麻醉医师协会(American Society of Anesthesiologists,ASA)分级Ⅰ~Ⅱ级。排除标准:(1)合并慢性阻塞性肺病;(2)有神经阻滞禁忌证;(3)既往长期镇痛药物服用史;(4)肩关节周围神经损伤;(5)既往肩关节手术史;(6)重度凝血功能障碍;(7)短暂性脑缺血。

本组行择期肩关节手术患者52例,男性29例,女性23例;年龄40~77岁,平均58.8岁;体质量指数(body mass index,BMI)22.1~27.8kg/m2,平均24.4kg/m2;ASA分级:Ⅰ级29例,Ⅱ级23例;跌倒伤23例,道路交通伤15例,高处坠落伤9例,其他伤5例。按照随机数字表法分为对照组及观察组,各26例。对照组行超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞麻醉,观察组行超声引导下臂从上干阻滞麻醉。对照组男性14例,女性12例;年龄42~76岁,平均58.3岁;BMI 22.1~27.8kg/m2,平均24.5kg/m2;ASA分级:Ⅰ级15例、Ⅱ级11例;跌倒伤12例、道路交通伤7例、高处坠落伤4例、其他伤3例。观察组男性15例,女性11例;年龄40~77岁,平均59.3岁;BMI 22.2~27.6kg/m2,平均24.2kg/m2;ASA分级:Ⅰ级14例、Ⅱ级12例;跌倒伤11例、道路交通伤8例、高处坠落伤5例、其他伤2例。两组患者一般资料比较差异无统计学意义,具有可比性(P>0.05)。本研究获笔者医院医学伦理委员会审查批准(KY-2020-007-01),患者及家属均签署知情同意书。

2 治疗方法

于麻醉前禁食12h,禁饮8h。入室后,行常规体征密切监测,如心电图、血氧饱和度等,开放外周静脉通路,并穿刺桡动脉监测有创血压。

对照组:指导患者头部朝健侧行30°偏转,使用超声5~15MHz线阵探头自术侧锁骨上窝臂丛往上探查,并依据横突结节准确定位C5、C6、C7神经根,待观察到“交通信号灯征象”[6]后,应用平面内技术自外向内进针,经超声引导下将阻滞针尖逐步移至C5、C6外侧,若回抽无血,可缓慢注射浓度分数0.25%罗哌卡因(山东新时代药业有限公司,国药准字:H20090298),单次剂量10mL。

观察组:指导患者头部朝健侧行30°偏转,使用超声5~15MHz线阵探头自术侧锁骨上窝臂丛往上探查,并依据横突结节准确定位C5、C6、C7神经根,而后下行扫描观察到C5、C6汇集为臂丛上干时,将其作为阻滞麻醉靶点。使用平面内技术自外向内进针,经超声引导下将阻滞针尖逐步移至上干深面,旋转针尖开口朝向上干。采用“一边注射,一边进针”的包绕式方法缓慢注射5mL浓度分数0.25%罗哌卡因,待该阶段完成后,将针尖移至上干浅面,阻滞针尖行180°旋转,旋转针尖开口仍朝向上干,继续采用包饶式方法行余下局麻药物注射。经超声观察局麻药物扩散情况,可见环形包绕神经的液性暗区,且针刺部位温度感及痛感均消失视为神经阻滞有效。

待评估并确定阻滞麻醉效果后均实施全身麻醉,即行麻醉诱导、喉罩置入与通气管理、麻醉维持。(1)麻醉诱导:依次行0.4μg/kg舒芬太尼(国药准字:H20203650,厂商:江苏恩华药业股份有限公司)、2mg/kg丙泊酚(国药准字:H20040079,厂商:四川国瑞药业有限责任公司)及0.2mg/kg顺式阿曲库铵(国药准字:H20060869,厂商:江苏恒瑞医药股份有限公司)静脉注射;(2)喉罩置入与通气管理:置入喉罩,连接Zeus®infinity Empowered麻醉工作站(德国德尔格公司)行间歇正压通气(intermittent positive pressure ventilation,IPPV),通气参数设置:潮气量(tidal volume,VT)6~8mL/kg,呼吸频率(respiratory rate,RR)12次/min,呼吸比(Ipap:Epap,I/E)1/2,呼吸末二氧化碳分压(end-tidal carbon dioxide pressure,PETCO2)35~40mmHg;(3)麻醉维持:行浓度分数2%七氟烷吸入,间断追加0.1mg/kg顺式阿曲库铵及0.1μg/kg舒芬太尼。

术中密切监测平均动脉压(mean arterial pressure,MAP),控制在 60~70mmHg。若符合麻醉深度但血压控制不佳,应使用初始剂量0.5μg/(kg·min)硝酸甘油(国药准字:H11020289,厂商:北京益民药业有限公司)泵注,剂量随血压作适宜调整,直至血压控制满意。上述两组操作各由1名高年资麻醉医师完成,工作年限分别为14、16年。术后均行自控静脉镇痛(patient controlled intravenous analgesia,PCIA),以20mg羟考酮(国药准字:H20120518,厂商:北京华素制药股份有限公司)、90mg酮咯酸氨丁三醇(国药准字:H20052634,厂商:山东新时代药业有限公司)及12.5mg多拉司琼(国药准字:H20110067,厂商:辽宁海思科制药有限公司)混合生理盐水稀释至50mL,自控剂量1mL,滴注速率1mL/h,时间锁定15min。PCIA使用指征:疼痛数字分级法(numeric rating scale,NRS评分)≥4分。

3 观察指标

观察两组患者镇痛效果、血流动力学水平、苏醒质量及安全性。监测时点:切皮时(T0)、手术开始后15min(T1)、手术开始后30min(T2)、手术结束(T3)、术后1h(T4)、术后6h(T5)、术后12h(T6)、术后24h(T7)。其中,镇痛效果以NRS评分及术后PCIA使用次数综合评估;血流动力学水平包括MAP及心率(heart rate,HR);苏醒质量包括拔管时间及苏醒时间;安全性以并发症进行评估,主要为声嘶、膈神经麻痹、霍纳(Horner)综合征等。

4 统计学分析

结 果

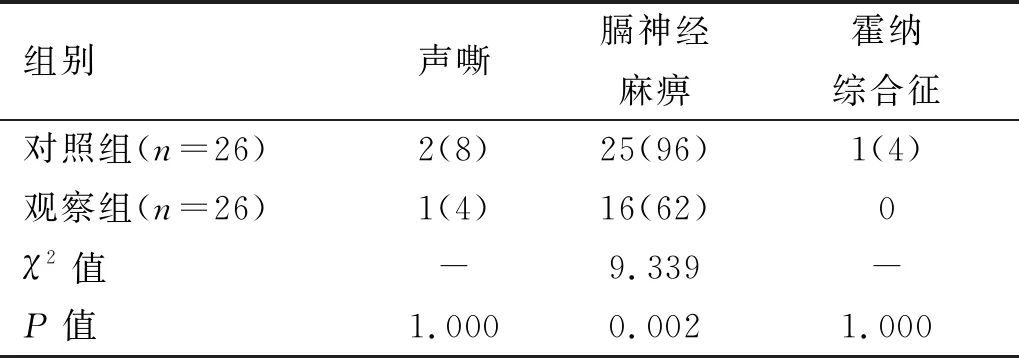

T4、T5、T6、T7时点,观察组NRS评分低于对照组(P<0.05),两组患者PCIA使用次数比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。与T0时点比较,两组患者T1、T2、T3时点MAP、HR水平比较,差异无统计学意义(P>0.05),且两组患者同时点MAP、HR水平差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。两组患者拔管时间、苏醒时间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。两组患者声嘶、霍纳综合征发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组膈神经麻痹发生率62%低于对照组96%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表1 两组患者镇痛效果比较

表2 两组患者血流动力学水平比较

表3 两组患者苏醒质量比较

表4 两组患者安全性比较[n(%)]

讨 论

分析臂丛神经解剖结构,其主要由C5~8及T1脊神经前支构成,C5和C6位于斜角肌间隙外缘,C7位于斜角肌间隙外缘及斜角肌间隙内,C8及T1位于斜角肌间隙内。因C8及T1通常还未汇入臂丛,于此处进行神经阻滞麻醉发挥镇痛效果欠佳。故肌间沟臂丛神经阻滞是以汇入臂丛的C5~7为神经阻滞靶点,可起到良好镇痛效果,但局麻药物经注射后,因扩散作用抵达前斜角肌表面隔神经,进而导致膈神经麻痹[7]。而随超声可视化技术发展,于超声下可观察C5~6向远端合并为臂丛神经上干,且有研究基于膈神经与臂丛神经的认识发现,自环状软骨端下移1mm,臂丛神经与膈神经间距提高3mm[8]。故有学者提出在臂丛上干实施神经阻滞可取得与肌间沟臂丛神经阻滞同样的镇痛效果,获得较好苏醒质量,且可有力解决膈神经麻痹导致的安全性差的问题。对此,诸多学者开展相关研究实验,但所获结论有一定出入。一项基于韩国大学安南医院行肩关节手术48例患者的研究发现臂丛上干神经阻滞麻醉质量不及肌间沟神经阻滞,且无法有效减少膈神经麻痹问题[9]。另一项随机对照研究则证实臂丛上干神经阻滞不仅可改善疼痛程度,呼吸参数良好,且可降低膈神经麻痹发生率,并主张将其作为肌间沟神经阻滞可行性替代方案[10]。此外,一项多中心双盲非劣效性随机试验虽未证实臂丛上干神经阻滞在术后疼痛控制上优于肌间沟神经阻滞,但仍认同将其作为一种有效的肌间沟神经阻滞手段[11]。

笔者医院诸多专家经一致讨论认为上干神经阻滞实为一种可靠的改良臂丛阻滞方案,且于当地推行神经阻滞方案已有多年,有较好临床实践。考虑到以上研究结论的异质性,旨在开展此项研究以期为临床提供可靠循证依据。结果显示PCIA使用次数无差异,这可能是因为疼痛较为轻微,NRS<4分,患者可耐受,故未采取PCIA。相比对照组,观察组T4、T5、T6、T7时点NRS评分均更低,提示经超声引导下臂丛上干神经阻滞镇痛效果优于肌间沟神经阻滞。原因可能与解剖结构损伤程度较小以及给药方式差异有关,因C5~6位于斜角肌间隙外缘,周围筋膜均较薄,经超声可视下边界仍难以辨认,在采用一点法进行注射时可能导致药液扩散,于阻滞区域药物浓度降低,可削减术后镇痛效果。而臂丛上干神经阻滞镇痛采用“一边注射,一边进针”的包绕式注射方法,经超声下可准确显示呈环形包绕的液性暗区,使得局麻药物尽可能集聚于上干周围,可保证药物镇痛效果[11~12]。这与Kang 等[13]纳入80例行肩关节手术患者,臂丛上干神经阻滞术后24h疼痛评分与肌间沟神经阻滞平均差异为0.1(95%CI:-0.3~0.6),低于预先估计的非劣效性极限,从而证实臂丛上干神经阻滞有利于术后镇痛有一定相似。由于臂丛神经阻滞麻醉可引发膈神经麻痹及霍纳综合征[14],且上述研究指出臂丛上干神经阻滞引发的膈神经麻痹发生率76.3%,相比于肌间沟神经阻滞的97.5%更低。本文结果中观察组膈神经麻痹62%,对照组膈神经麻痹96%。这亦与上述研究类似,但本文采用经超声引导下上干阻滞麻醉,膈神经麻痹发生率更低,原因可能与纳入对象差异、麻醉药物及浓度选择、超声仪器使用及术者差异有关。笔者认为主要影响因素在于麻醉药物及浓度选择,本文基于安全考虑下使用毒性低且属长效酰胺类局麻药的罗哌卡因,控制浓度分数为0.25%,与上述研究所用的0.5%罗哌卡因15mL及5μg/mL肾上腺素不同,在取得良好镇痛效果下,因剂量及浓度分数均较低,故引发的膈神经麻痹发生率更低。这与周阳洋等[15]研究有一定相似。而在行肩关节手术及神经阻滞麻醉时,可能对机体血流动力学产生影响。本文还实时监测围术期间MAP、HR水平,结果显示两组患者MAP、HR水平于T0~T3时点均处于稳定。表明经超声引导下臂丛上干阻滞麻醉与肌间沟臂丛阻滞麻醉均不会对机体血流动力学造成较大影响。原因有以下几点[16~17]:手术对机体造成的刺激经神经阻滞麻醉后有所降低,由此手术应激反应降低;经阻滞麻醉完毕后均采用全身麻醉和控制性降压技术,可减轻应激反应。此外,本文还评估两组患者苏醒质量,结果显示两组患者拔管时间、苏醒时间差异无统计学意义,提示经超声引导下两种神经阻滞麻醉方案均有良好苏醒质量。现笔者总结操作要点如下:(1)在应用超声检查时应对臂丛每个神经根及前斜角肌表面膈神经进行准确识别,以便明确上干待分出的肩胛上神经、上干与中干边界;(2)探头应顺术侧锁骨上窝臂丛往上探查,参考横突结节准确定位C5、C6、C7神经根,密切追踪C5、C6神经根,待汇合形成臂丛上干后选定为阻滞麻醉靶点;(3)行平面内技术进针时,应保证针尖于超声束下显影,可防止盲探时对颈外静脉、颈横动脉甚至颈内静/动脉损伤。本文尚存一定局限,即纳入对象数目较少,研究结论有一定偏倚,且膈神经麻痹发生率仍较高,有待继续研究探索。

综上所述,全身麻醉肩关节手术患者经超声引导下上干阻滞麻醉,可取得良好镇痛效果,血流动力学平稳,且大幅降低了膈神经麻痹发生率,具有较高安全性。

作者贡献声明:殷臣竹:文章设计和撰写、文献查阅及数据收集;阴文超:文章修改、文献查阅及数据收集;于天雷、李曼:文献查阅及数据收集;张兰:文章修改