浅析皮尔斯符号学三元法视域下中国画的装饰性

中国画的装饰性一直是现当代中国画创作者所追寻和谈论的重要方向,基于皮尔斯符号学的三元法对中国画的装饰性进行分析,针对中国画装饰性表现技法中的“笔墨技法”“色彩应用”“构图经营”三个方面进行符号解析,旨在探讨以皮尔斯符號三元关系来解释中国画的文化内涵与符号表现的装饰性与情感联结,为新时代中国画装饰性的发展,传播中华传统文化特色,增强民族文化自信提供新思路。

一、概述

(一)皮尔斯符号学的三元法概述

符号作为“被认为携带意义的感知”,表意是其本质特征。在符号的三元法中,符号始终是三个相互关联的元素组成,即再现体(Sign)、客体(Object)与解释项(Interpretant)。再现体狭义上是某种事物的指代符号,客体则指再现体所指代的某种事物,而解释项是“符号再现体在解释者心中所创造的某种东西”,即其隐形的或可能的意义表达。在此框架下,符号在三元联动的动态进行中,缺少了其中任何一个组成元素,都可以形成符号。在以皮尔斯为代表的符号学理论分析过程中,可以更加明确且直观地表现出,在不同的社会语境中,作为视觉符号承担载体的图像是如何在我们的认知思维中,在三元联动的运行状态下,解释其所代表的意义。

(二)中国画的装饰性概述

装饰性是艺术家对自然界中客观对象的理解和参悟,是具有主观意识的,是对所要表现的客观物体的升华与凝练。我们可以将美学原理与视觉呈现相互集合的艺术产物叫作“装饰”,在对客观物象进行表现时,赋予其创作者的思考及感悟作为目标去塑造,可以让所表达的客观物象在兼具原始面貌的基础上更为生动且富有艺术性。中国画是中国传统绘画表现形式,伴随着历史长河的发展,中国画拥有丰厚的艺术底蕴和文化沉淀,通过对中国画经典作品的研究和分析,我们可以发现中国画的艺术表现形式是具有装饰美感的,特别是在中国画的基础表现手法构图、造型、设色上表现得尤为明显。中国画创作者在进行艺术表现时,在尊重客观物象的同时,将其长期以来形成的艺术审美及经验运用其中,把他们对自然界的感悟与思考和自己的艺术思维有机结合,将客观物象进行再次塑造,给予其中国画独有的艺术性修饰,这样最终呈现出来的画面既有写实意味,又有艺术表达。正如白石老人所说:“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世”,中国画的装饰性就是把自然美和写实性分别提升为装饰美和表现性。

(三)中国画的装饰性与皮尔斯符号学的三元法

在当今“符号学”的学科视角下,美术创作其图像叙事与理念表达的内在逻辑为“作者—观者”。中国画是中国传统绘画表现形式,伴随着历史长河的发展,中国画拥有着丰厚的艺术底蕴和文化沉淀,通过观察与分析各个时期不同流派的作品不难发现,中国画的各种表现形式都体现着装饰性意味,绘画作品作为载体在构图、线条、设色上,无不显露着画家对自然界客观事物的感悟与思考。通过艺术家的创作表现出来的客观物象具有非常明显的装饰性和艺术感,带给观者不一样的视觉感受。这种三元式的艺术对象选取—对客观对象的表达—观者的感受,与皮尔斯符号学三元法的叙事与理念表达的内在逻辑是完全相符的(如图1)。

在中国画的传统论述中,“三元联立”也有提及,板桥先生有云:“江馆清秋,晨起看竹,烟光日影露气,皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃,遂有画意。其实胸中之竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。总之,意在笔先者,定则也;趣在法外者,化机也。独画云乎哉!”先生所说“眼中之竹”即为客体,“胸中之竹”即为再现体,“手中之竹”即为解释项;此三元联立与笔者所解释的皮尔斯符号学三元法视阈下的中国画的表达暗相契合。

二、中国画装饰性符号的表现

(一)笔墨技法的装饰性

中国画中笔墨是作画的关键,诚如黄宾虹先生所说的“国画民族性,非笔墨之中无所见”“我邦书画同源,具详史志,流派变迁,重在笔墨师承有法,千古不移”。在中国画(工笔画)中“色为皮,线为骨”,笔墨趣味是中国画最基本的造型表现手段和艺术语言,也代表着中国画艺术家独有的艺术审美,更传达着中国画近千年来的艺术审美潜流。中国画的笔墨表达运用绝不是对客观物象的照搬与复刻,其中蕴含着画家的才学智慧、学术修养及审美观念。线条是笔墨的基本构成要素亦是中国画的表现性符号,可以说线条是中国画的支撑,作画者将其深厚的学术修养和长期积累的审美经验,通过笔下的线条传达出来,将观者带入到其创造的艺术环境中去。在追求写实的艺术表现形式里,线条可以对事物的客观形象进行艺术性表达,为中国画的装饰提供更多的可能性与联想空间。中国画中的线条或强劲有力或柔和圆润、或枯若朽木或顺滑如丝,总结起来有以下四个特点:(1)力度美;(2)气质美;(3)节奏美;(4)装饰美。线条的装饰性表达可以是直白强烈的,可以是变化莫测的,可以是富有韵味的。图2《八十七神仙卷》(局部)出自画圣吴道子之手,其对于线条的运用可谓是炉火纯青,在线条装饰的运用上繁而不乱、疏密得当、衣服线条顺滑,带给观者以强烈的装饰性意味。在观者看来,柔顺秀美的线条就代表着图中人物飘荡着的衣袖,换句话说,温婉的线条亦是轻柔衣袖的符号表达。

(二)色彩运用的装饰性

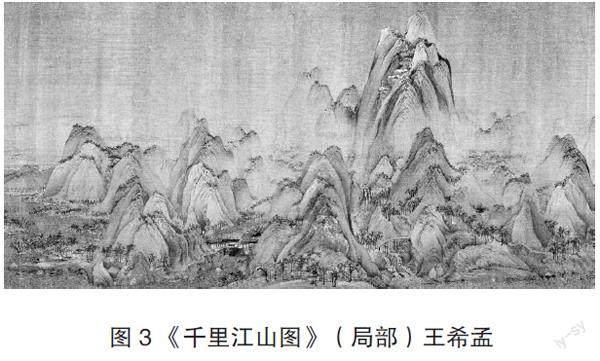

色彩是中国画装饰性的重要表现形式。在笔者看来,中国画的色彩最具装饰性和艺术性,更可以作为中国画装饰性的符号表达。中国画的色彩颜料源于我国土生土生的植物及矿物质,极具地域性,且我国的色彩系统依附于传统的中华五色观念,早已确立且自成体系。中国画对色彩的运用有着明确的艺术理论指导,如谢赫六法论中的“随类赋彩”。艺术家在对自然界个体进行表现时,不再拘泥于其原始固有色,而是对其进行艺术再加工,将自己的感情色彩融入绘画色彩中。画家的色彩直觉基于其在长期绘画创作中所积累的绘画经验,是对画面色彩布局、分配的直观判断和感受,这种未经程式化浸润的色彩直觉更能带给观者极具冲击感的审美感受,从而拉近作者、作品、观者之间的距离。这种色彩的表达方式是“活”的,是有着思想感情的,既不是刻板的固有色,又与客观物体有着内在的联系,不是凭空捏造,用绘画表现者的视角去完成绘画中色彩的表现就是绘画色彩性与装饰性有机融合。观赏者在欣赏画作时,会因为画面设色的冷暖、明度、纯度的对比,受到视觉冲击的同时也会引发其思考与遐想。冷色调代表着清凉通透,暖色调代表着温暖祥和;绿色代表植物,蓝色代表天空与湖泊,棕色代表裸露的山岗,等等。色彩不是单纯的绘画表现元素,更成了组成元素的符号代表。在中国画的色彩运用中有如下四点原则:(1)“一色为主”,即作品的色调;(2)色彩的对比调和;(3)色与墨之间的结合;(4)随类赋彩。例如青绿山水、工笔没骨等设色技法通过不同的艺术表现手段,营造出作者心中的色彩氛围,使得画面展现作者心中色彩世界的同时,饱含装饰性韵味。图3展示的是大画家王希孟的传世孤品《千里江山图》(局部)。此画运用的色彩表现形式就是文中所提到的青绿技法,对其眼中山水情景随类赋彩,运用颜色亮丽的矿石颜料,对其现实中的山水场景进行艺术组合和表达,打破固有色的束缚,以青绿色彩为主基调,在青绿色彩中寻求细致的变化,色彩有的雄浑壮丽,有的曼妙灵动,辅之以大地独有的赤褐色,运用色彩推进画面的层次,带给观赏者强烈的色彩冲击,散发着浓浓的艺术装饰性,将观者带入其营造的色彩空间中去。

(三)构图经营的装饰性

中国画在创作过程中讲究所要表现物体的布局安排,在谢赫六法论中也叫作“经营位置”。在中国画中构图形式(尤其是山水画中)采用的是独特的散点透视即为“高远”“平远”“深远”。区别于西方绘画焦点透视的独一视角,散点透视可以更加灵活地展现所要表达的景象。中国画的构图中既有和西方绘画相近的“S”“C”“黄金分割点”等构图方法,又有其独特的艺术手段,中国画的构图有以下几个特点:(1)散点透视;(2)主次分明和疏密相间;(3)开合呼应;(4)诗、书、画、印有机融合。在和谐中求变化,在变化里求统一,画作是自由灵动不受时空束缚的,这也体现出中国画的装饰美感。中国画构图的散点透视是极具中国传统文化特色的,受道家思想影响,中国画对于黑与白、开与合、空与满都有着独特的追求。而这里的留白和开合等也有着其独特的符号表达,例如画面上部的空白会让人联想到深远的天空,下部的空白会让人联想到湖泊和空旷的原野等;而物体间的开与合会让人思考两者之间存在着怎样的距离关系等。这种客观物体—画面再现—观者感受与皮尔斯符号学三元法的逻辑是环环相扣的。所以说,构图也是中国画表现中重要的装饰性表现符号。

图4为南宋画家马远的《梅石溪凫图》。马远的艺术成就当以其山水画作最为经典,他的作品最大的特点是布局巧妙。在构图上,马远舍弃大家约定俗成的全景式构图,从所描绘情景中的一个“点”出发,以小见大。正是因为其独特的构图形式以及对山水画的大胆创新,使得后人尊称他为“马一角”,促使其在中国画的历史长河中留下浓墨重彩的一笔。其构图极具装饰性且风格特点表现在若仰视山峰则看不见山顶,若从顶峰俯瞰则看不见山脚,近处的山高耸入云,远处的山则异常低矮,又或者是四面全空,仅画一垂钓孤舟,满足画面空间感营造的同时,凸显出其独特的艺术特征,独特的艺术视角造就了独特的装饰性。灵动的位置经营和构图视角为画面的最终效果打下了坚实的基础,这才能使得画面呈现出来不一样的装饰性趣味,所以构图是装饰性的一个重要表现方式,而且好的构图也是决定画面效果是否具有装饰性的必要条件。

三、结语

在三元法的视域下,作为视觉表现承担载体的美术作品,其意义的解释必然包含再现体、客体与解释项的协同运作。在中国画的创作以及装饰性表现中,作为符号学三元法第二位,起到联系作用的创作者,在创作时尤其在对客体的选取以及再现时应该注意联动作用,使得创作出来的作品具有艺术性、延展性、联动性。既不能让创作出来的作品过于独立,又要保持其经创作加工后的艺术性。从而使得符号具有联动性,联系好客体—再现体—解释项三者之间的关系,使得创作出来的作品既是对客观物体的再现又能引起观者的思考与遐想,这样的关系才合乎符号学三元法以及视觉审美的规律和逻辑。

参考文献:

[1]黄墨.探析中国画的装饰表现手法[J].美与时代(中),2018(11):11-12.

[2]贾倩.浅论中国画中的装饰性与审美特征[J].大众文艺,2017(20):67-68.

[3]黄曦.探究中国画的装饰性表现[J].艺术与设计(理论),2014(11):124-126.

[4]陆正兰,赵毅衡.艺术符号学:必要性与可能性[J].当代文坛,2021(01):49-58.

[5]王志亮.皮尔斯符号学与视觉艺术[J].南京藝术学院学报(美术与设计版),2011(03):108-114.

★基金项目:本文系2021年海南省研究生创新科研课题项目“非物质文化遗产视角下的海南黎族地域文化创作与教学研究——以白沙润方言为例”(项目编号:Qhys2021-340)的研究成果之一。

(作者简介:王昊,男,硕士研究生在读,海南师范大学美术学院,研究方向:美术创作)

(责任编辑 肖亮宇)