从出土文献看唐代仕女的着装特点

郭禹彤

摘 要:有唐一代,经济繁荣,国家强盛,社会开放。唐人“事死如生”的观念使得后人可以透过唐墓出土的文物直观地看到唐人的社会生活,看到唐代仕女极具时代特点的服饰装扮以及她们追新求异的审美风尚。本文围绕唐代仕女的着装特点这一主题,依据出土文献和相关文字资料,得出唐代仕女的着装具有着装大胆、尚胡服和好着男装这三个特点。

关键词:唐代 仕女服饰 袒胸装 胡服 女着男装

仕女,也作“士女”,最早出现在唐人朱景玄所著的《唐朝名画录》一书中,书中提到张萱、程修已、乐峻等皆擅长画仕女。仕女一般指封建时代中上层的女性,广义上也包含妃嫔、女官等。

唐代作为大一统王朝,其繁荣的社会经济、开放的社会风气、多元的文化艺术、频繁的对外交流以及仕女地位的提高决定了这一时代的审美风格。仕女敢于追求个性,在着装上追新求异、勇于尝试新奇的着装风格,乐于展现不同的自我。

唐代仕女的服饰变化可分为三个阶段:一为初唐阶段,这一时期的仕女服饰多沿袭隋制,主要以窄袖衫襦、间色长裙、帔帛为主;二为盛唐阶段,这一时期的仕女服饰主要还是由衫襦、长裙、帔帛组成,但服装的色彩、纹饰、款式和做工等,较初唐都更加精美、华丽,且露透之风大盛,其间还夹杂着胡服和女着男装的流行时尚;三为中晚唐阶段,这一时期的女服又逐渐兴起了汉魏时期的大袖宽衣,且面饰增多,形象雍容华贵。

唐代仕女形象多以仕女画、墓室壁以及仕女俑等形式出现在今人的视野中,她们或露胸披帔,或身着胡服,或身着男装,淡妆浓抹皆相宜。总体而言,唐代仕女的着装具有着装大胆、尚胡服和好着男装三个特点。

一、着装大胆

在唐代全盛期前后,曾出现过一个仕女崇尚袒露、轻纱蔽体、袒领露胸的时期,这在中国古代服装史上是绝无仅有的。唐诗“粉胸半掩疑晴雪”[1]“长留白雪占胸前”[2]“半胸酥嫩白云饶”[3]“胸前瑞雪灯斜照”[4]等均是对这一着装的描写。

起初这种袒胸装只在歌伎舞女中流行,后来宫廷和上层妇女也引以为尚,其具体形象可见于唐代周昉所作的《纨扇仕女图》和《内人双陆图》中,画中仕女多着窄袖对襟短襦,衣襟敞开,下束于裙内。其上所着的襦指的是一种下不及膝的短上衣,《说文》载:“襦,短衣也。”汉代史游《急就篇》中颜师古注:“短衣曰襦,自膝以上,一曰短而施要者。”[5]其下所着之裙为齐胸长裙,除此之外,唐代女裙根据其穿着位置的不同还有齐腰裙和高腰裙两种形制。

仕女所着衫襦在初唐时随隋制,多为紧身、圆领、窄袖,风格也较为简单朴素,至盛唐时衣袖由紧小渐趋于宽松肥大,领式由保守渐趋张扬,风格也渐趋华丽、性感。更有甚者,将长裙用锦带束于胸线之下,不着内衣,仅外披一件用轻薄纱罗制成的大袖衫。唐代周昉所作《簪花仕女图》中的仕女即身着轻薄透明的宽松大袖罩衫,下着抹胸长裙,身披印花帔帛。衫是一种用轻薄衣料制成的单衣,与襦的替换可视季节而定,唐代仕女在夏季之时多会选择轻薄凉爽的衫。画中仕女穿着的帔帛在上述两幅周昉所作的仕女图中也有出现,它是一种用轻薄纱罗制成的装饰,也叫“披帛”,其穿着方法随长短形制不一而略有不同:横幅较宽而长度略短者多披于肩上,横幅略窄而长度较长者多缠绕于双臂。关于帔帛的起源,学界说法不一。宋代陈元靓著《事林广记》中载:“三代无帔。秦时有披帛,以缣帛为之,汉即以罗,晋永嘉中制绛晕帔子。开元中令王妃以下通服之。”[6]即言帔帛始于秦汉而盛于唐。但沈从文先生对此则史料的真实性却持怀疑态度,他在《中国古代服饰研究》中指出:“唐宋以来的读书人,谈日用器物历史起源,多喜附会……而总是虚实参半。谈披帛应用,也难于征信。”[7]除此之外,也有学者认为帔帛或为印度纱丽的变形。以孙机先生为代表的一部分学者则认为,帔帛是唐代服饰中新出现的成分,在隋代以前,无论是在中原还是中国境内原有的少数民族的服饰资料中都很少见到唐代式样的帔帛,并且根据《旧唐书·西戎传·波斯国》“丈夫剪发,戴白皮帽,衣不开襟,并有巾帔……妇人亦巾帔裙衫”[8]的记载,以及伊朗出土的萨珊王朝金银器上绘有身披帔帛的波斯女性形象,认为唐代帔帛源自波斯。

除上述仕女画之外,在乾陵唐永泰公主墓出土壁画《宫女图》中,也有上着袒胸窄袖短衫、下着长裙、身披帔帛的仕女形象出现,乾陵唐章怀太子墓石椁门线图为两位着方领袒胸装的仕女,衣饰十分华丽。唐懿德太子、新城公主等墓中壁画亦有身着袒胸装的女子的形象。唐墓出土的仕女俑中亦不乏有袒胸女子的形象,如陕西历史博物馆藏唐三彩梳妆女俑即身穿窄袖衫,外罩绣花半臂,长裙束在短衫外面,袒露前胸,左手半握举于胸前,正持镜照面,右手伸指似要妆点额头,举止优雅,衣着华丽。该仕女俑身穿的半臂是唐代仕女十分流行的一种服饰,其样式与衫襦相同,只衣袖大约只有衫襦的一半长短,因此名为“半臂”。五代前蜀冯鉴《续事始》引《二仪实录》云:“隋大业中,内宫多服半襟。即今之长袖也,唐高祖减其袖,谓之半臂。”[9]半臂多用上好的织锦制成,一般罩在长袖衣外,或衬在长袖衣内,不单独穿着。“半臂”的名称最早见于唐代,由唐以前的半襟发展而来。初唐时宫中女为了方便劳作而常着半臂,初唐后期传入民间成为常服,盛唐时在仕女間大盛,并且此时男子也着半臂,只是样式略有不同,女子半臂较男子半臂开领更大也更低,且多为对襟,没有扣袢,只在胸前用带子系扎,一般套在窄袖衫外面。唐后期,由于衫襦越来越宽大,半臂套不进去,穿的人就渐渐变少了。

二、尚胡服

唐代仕女的着装时尚除了上述衫襦、长裙、帔帛搭配组成的主流样式之外, “胡帽”“胡服”在初唐、盛唐时期大兴。

胡服,胡人之服也。自战国赵武灵王胡服骑射开始,胡服就因方便使用渐渐为中原人民所接受。秦汉时期,胡服多作军用。至东汉末,因灵帝好胡服,遂京都贵戚皆竟为之。魏晋以来,南北交流,民族融合,胡服广为流行。到唐代“自从胡骑起烟尘”而兴起尚胡服之风,唐代仕女所着胡服的主要样式有羃、帷帽、胡帽、窄袖衫和条纹裤。

(一)从羃到胡帽

唐代仕女所戴的胡式巾帽自初唐至盛唐经历了一个由羃到帷帽,再到胡帽的发展过程。《旧唐书·舆服志》载:“武德、贞观之时,宫人骑马者,依齐隋旧制,多著羃。虽发自戎夷,而全身障蔽,不欲途路窥之。王公之家,亦同此制。永徽之后,皆用帷帽,拖裙到颈,渐为浅露。”[10]据此可知,羃是一种“发自戎夷”的胡式巾帽,而且唐代妇女骑马着羃之俗是沿袭北齐、隋朝的旧制,这说明羃之制的始行当早于此,但不早于北魏。[11]关于羃的形制,由于史料缺乏而众说纷纭:马缟认为羃是一种用纱罗制成的轻薄透明的大幅方巾,而沈从文先生则认为《明皇幸蜀图》中女性头上所戴的类似软胎观音兜风帽或为羃,也有学者猜测羃刚传入中原时或能遮蔽全身,而后逐渐发生变化,其长短大小或因时间地点的不同而不同,日本东京国立博物馆藏唐人《树下人物图》中人物头部的装束或为较短款的羃。帷帽是一种由西域传入的周围垂网的帽子,始行于隋,盛行于唐永徽至开元年间。高宗时曾两次下敕禁断帷帽之制,但收效甚微,仕女戴帷帽之风愈演愈烈。“则天之后,帷帽大行,羃渐息。中宗即位,宫禁宽弛,公私妇人,无复羃之制。”[12]帷帽的样式可见于新疆阿斯塔那古墓出土的唐加彩戴帷帽女子骑马俑。

胡帽泛指西域少数民族所戴的巾帽,通常用较厚的锦缎或乌羊毛制成,其顶部略尖,常见的样式主要有浑脱毡帽、卷帘虚帽、貂帽等。胡帽在开元天宝年间极为盛行,《新唐书·五行志》载:“天宝初,贵族及士民好为胡服胡帽。”[13] 《旧唐书·舆服志》载:“开元初,从驾宫人骑马者,皆著胡帽,靓装露面,无复障蔽。士庶之家,又相仿效。”[14]因为胡帽通常都是与翻领窄袖衫、小口裤等胡服的标志性装束作成套搭配的,不单一穿着,所以胡帽也是胡服的代称。陕西历史博物馆藏唐三彩釉陶胡帽女骑俑和唐彩绘翻领胡服女俑头上所戴的均为胡帽,内着圆领衫,身穿长至小腿的大翻领长袍,袖口有翻边装饰,腰束革带,下着卡夫口条纹裤及锦靴。

(二)窄袖衫和条纹裤

窄袖衫和条纹裤是胡服的重要组成部分。窄袖衫的一般样式为小翻领、左衽、紧窄的小袖、圆领内衬;唐代条纹裤大部分都会收裤口,也有一部分不仅收裤口还会加卡夫(指裤脚口往上外翻)。诸如唐彩绘翻领胡服女俑即身着翻领小袖上衣,绿色小口裤,足蹬红色锦靴,十分俏丽潇洒,是唐代妇女崇尚胡服的真实写照。陕西礼泉县昭陵陪葬墓唐郑仁泰墓出土的胡服陶俑身穿粉绿色翻领女袍,腰系黑革带(即黑色的皮制束衣带),足穿黑靿靴。陕西长安韦顼墓石椁装饰图中的一位仕女头戴浑脱帽,身穿翻领胡服袍,腰挂蹀躞七事(即蹀躞带上悬挂的游牧民族惯常使用的挂算袋、佩刀、砺石、契苾真、哕厥、针筒、火石袋七件物品),袍下穿条纹裤,足蹬金靴。

三、好着男装

中国传统礼教不仅强调男尊女卑,还强调男女有别。这种区别不仅体现在男女所处的不同社会等级上,还体现在男女着装的区别上。《礼记·内则》:“男女不通衣裳”[15],在礼法上严格规定了男女服制的界限,但是在唐代,却出现了挑战封建礼教的“女着男装”现象。

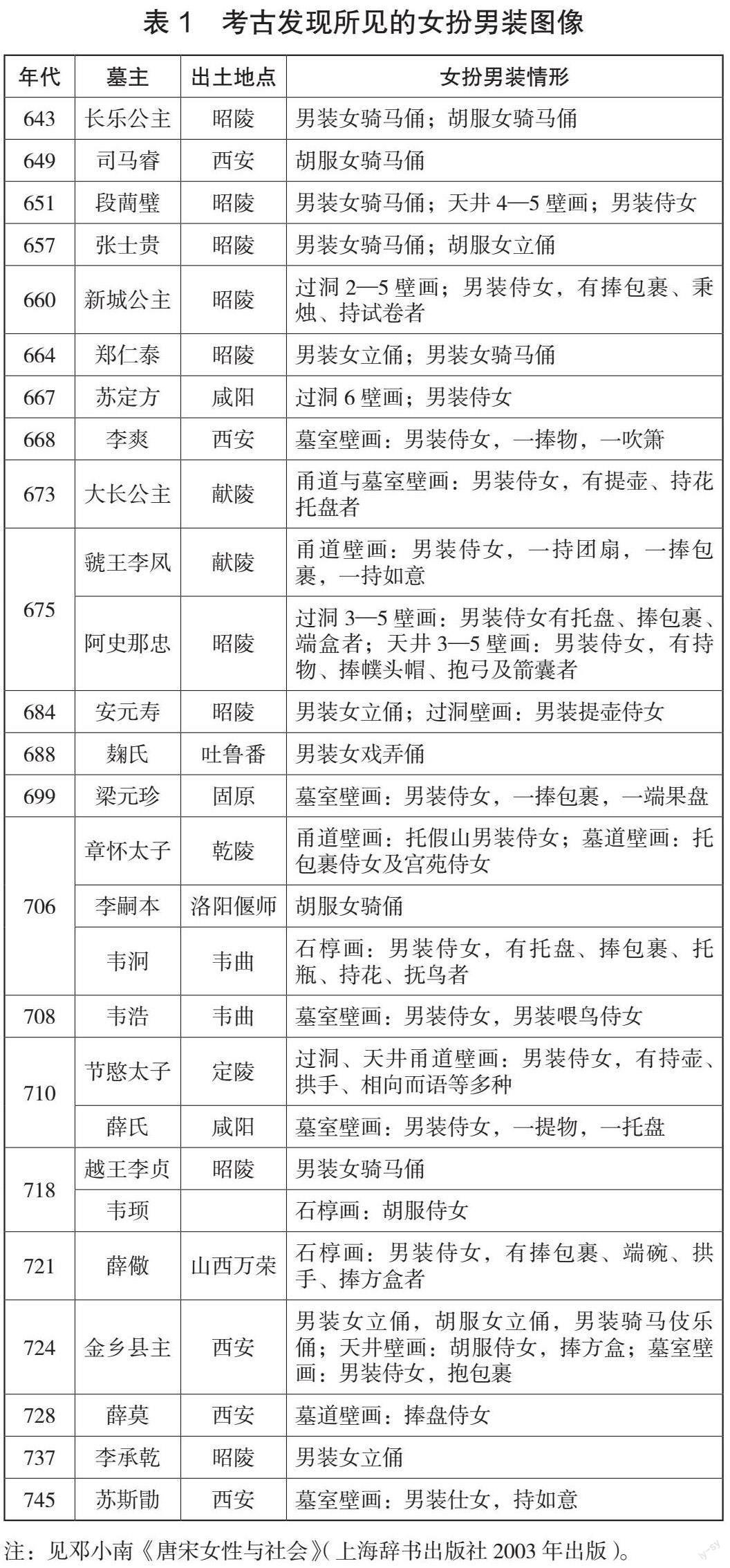

据史料和文物资料来看,唐代女着男装现象主要集中在初唐、盛唐时期,中晚唐以后已属个例。《新唐书·五行志》中记载:“高宗尝内宴,太平公主紫衫、玉带、皂罗折上巾,具纷砺七事,歌舞于帝前。帝与武后笑曰:‘女子不可为武官,何为此装束?”[16]此处便说的是太平公主在一次宴会上以男装的形象出场。由此可见初唐时就已经出现了女着男装的倾向,同时也体现了上层人物对女着男装之风的影响。至开元年间,仕女“俄又露髻驰骋,或有著丈夫衣服靴衫,而尊卑内外,斯一贯矣”[17]。《大唐新语》亦载: “天宝中,士流之妻,或衣丈夫服,靴衫鞭帽,内外一贯矣。”[18]可见当时女着男装在社会各阶层之盛行。2003年荣新江先生在《女扮男装——唐前期妇女的性别意识》[19]一文中,将此前发表的有关唐代女着男装的考古资料汇总成表,如表1所示。

在该表中,荣新江先生把胡服也划到了女着男装的行列中,这是因为胡服在裁剪样式上没有明显的男女差别,只在颜色和花饰上略有差别,所以女尚胡服也可归入男着女装之中。

表中的段蕳璧是唐高祖女高密大长公主之女,卒于永徽二年(651年),因而该墓出土的文物资料可以看作初唐社会生活的典型。其墓室壁画中的第一位仕女即身穿白色窄袖圆领长袍,束腰、佩革囊,下着红白相间的条纹裤,袖手而立。唐章怀太子李贤墓前室西壁《观鸟捕蝉图》,画中间的那位仕女身穿窄袖圆领袍衫的男装,腰系黑带,带下悬挂鞶囊,正蹑手蹑脚、全神贯注地捕捉一只停落在树干上的蝉,在其墓甬道东壁的《捧盆景仕女图》中亦有一位着男装打扮的侍女,她头裹黑色幞头,幞头两角系于头前,身穿浅色圆领长袍,下着长裤和线鞋。幞头是一种包头软巾,是唐代男子的首服,女子着男装时可以戴幞头,也可以挽发髻。张萱的名画《虢国夫人游春图》是开元年间女着男装的典型写照,画中的九位女性有五位都身着男服圆领袍衫,上裹幞头,足见男装在仕女间的风行。

除上述外,出土于西安市长安区贾里村裴氏小娘子墓的唐代彩绘持果盘女立俑,头梳回鹘髻,身着圆领袍衫,束腰,脚穿尖头鞋,女俑虽为侍女形象,表情却十分轻松,举止沉稳娴雅,充满自信,无半点卑微之感,唐代女性生活环境的宽松由此可见一斑。藏于陕西历史博物馆的唐三彩男装女俑,柳眉细眼、小嘴红唇、微施粉黛,身穿当时官宦男子穿着的常服——团花纹绿色圆领袍服,俊朗洒脱中尽显俏丽。

四、结语

唐代经济的高度繁荣、多元文化的交融发展和社会的开放风气使唐代仕女得以生活在一个相对宽松的社会环境之中,她们敢于追求个性,展现自我,并创造出了绚丽多彩的服饰艺术。可以说,唐代仕女大胆地展现自己的体态美以及衣着男装乃至异族服饰,是唐代社会自由、开放、包容的结果。这样的结果不仅成就了唐代仕女在中国历史上的独特地位,更成就了唐代服饰在中国服饰史上独一无二的崇高地位。

参考文献:

[1] [2] [3] [4] (清)彭定求.全唐诗[M].北京:中华书局,1979:747,5604,8296,6602.

[5] [9] 孙晨阳,张珂.中国古代服饰辞典[M].北京:中華书局,2015:117,491.

[6] [11] 纳春英.唐代服饰时尚[M].北京:中国社会科学出版社,2009:98,51.

[7] 沈从文.中国古代服饰研究[M].上海:上海书店出版社,1997:274.

[8] [10] [12] [14] [17] (后晋)刘昫,等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:5311,1957,1957,1957,1957.

[13] [16] (北宋)欧阳修等.新唐书[M].北京:中华书局,1975:879,878.

[15] 张树国.中华传世经典阅读:礼记[M].山东:青岛出版社,2009:123.

[18] (唐)刘肃.大唐新语[M].北京:中华书局,1984:151.

[19] 邓小南.唐宋女性与社会[M].上海:上海辞书出版社,2003:680.