山西朔州后寨秦汉墓葬发掘简报

山西省考古研究院

朔州市文物保护与利用服务中心

朔城区文化和旅游局

后寨墓地位于山西省朔州市朔城区后寨村以西的恢河西岸台地(图一),东临恢河,西靠管涔山,北距秦汉马邑城址约9 公里,南距阳方口约18 公里。2019年至2020年,山西省考古研究院联合朔州文物部门对该墓地进行了考古发掘,清理东周至辽金时期墓葬400 余座。其中包括73 座秦汉墓葬,墓葬形制以土洞墓最为常见,另有少量土坑竖穴墓、砖室墓和横穴洞室墓,以西汉晚期墓葬居多,是研究晋北地区西汉时期文化面貌的重要资料,并可与平朔考古资料形成互补,共同推进中国北方地区秦汉考古文化谱系的建立。现将典型秦汉墓葬报告如下。

图一 后寨墓地位置示意图

一、典型墓葬

(一)土坑竖穴墓

共22 座。均为单人墓,其中有5 座葬具为一椁一棺,椁为亚字形或长方形。

M24

1.墓葬形制

南北向,方向0°。墓室平面近长方形,口底同大,四壁齐整,墓底平坦。墓口长2.58、宽1.06~1.14米,距现地表深0.16~0.34米,墓底距现地表深1.2 米。

葬具为单棺。木棺位于墓室正中,已朽,平面呈长方形。棺长2.04、宽0.74、残高0.1 米。墓主葬式为仰身直肢,头北足南。墓主性别不详,年龄50 岁以上(图二)。

图二 M24平、剖面图

2.随葬器物

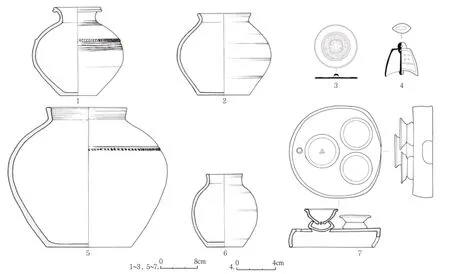

该墓共出土3 件随葬陶器。陶盆、陶壶、陶罐各1 件,均置于棺外北侧。

陶盆 1 件。M24:1,泥质灰陶,直口,圆唇,折腹斜收至底,平底微内凹。口径14、腹径14、底径5.7、高6 厘米(图三,2)。

图三 M24随葬器物

陶壶 1 件。M24:2,泥质灰陶,浅盘口,尖唇,长颈粗直,溜肩,鼓腹,底微内凹,口沿处和颈部饰数条暗弦纹,肩饰一周暗云纹和一周三角形暗纹带,腹上部和腹下部各饰两条凹弦纹,其间饰数条暗弦纹,近底部横向戳印篆体“马邑市”三字。口径11、腹径17.8、底径6.4、高19.4 厘米(图三,1)。

陶罐 1 件。M24:3,泥质灰陶,圆唇外翻,短粗颈,折肩,直腹,下腹斜收,平底,肩部及腹部皆饰暗弦纹,下腹部饰三周凹弦纹。口径13、腹径20.1、底径10.6、高18 厘米(图三,3)。

M31

1.墓葬形制

南北向,方向354°。墓室平面呈长方形,口底同大,四壁较直,平底。墓口长2.3、宽0.8 米,距现地表深0.92~1.02 米,墓底距现地表深2.83 米。

葬具为单棺。木棺位于墓室正中偏南,平面呈长方形,已朽。棺长1.88、宽0.58~0.62、残高0.12米。墓主葬式为仰身直肢,头北足南。墓主为女性,年龄25~30 岁(图四)。

图四 M31平、剖面图

2.随葬器物

出土陶罐1 件,放置于棺外北侧。

陶罐 1 件。M31:1,侈口,圆唇,长颈粗直,圆肩,鼓腹,平底,肩、上腹部施规整的弦断绳纹,下腹部有数道刻划线纹。口径12.2、腹径22.8、底径11.4、高25.2 厘米(图五)。

图五 M31随葬陶罐(M31:1)

(二)横穴土洞墓

1 座,M20。墓室开凿于竖井墓道长边一侧,墓室长度略短于墓道长边的长度。

1.墓葬形制

南北向,方向5°。由墓道和墓室组成。墓道位于墓室西侧,竖井式,平面呈长方形,口底同大,直壁,墓道口长2.4、宽0.96 米,距现地表深0.4米,墓道底距现地表深5.2 米。墓室位于墓道东侧,平面为长方形,弧形顶,四壁整齐,平底。墓室口高1.2、长2.2 米,距现地表深4 米,墓室底长2.2、宽1.12 米,距现地表深5.2 米。

葬具为单棺。木棺位于墓室中部偏东北,已朽,平面呈长方形。木棺长1.76、宽0.74、残高0.26 米。墓主人骨受到扰乱,葬式不明。棺内北部散落有殉牲骨骼(图六)。

图六 M20平、剖面图

该墓出土随葬器物3 件,均为陶罐。其中2件置于棺内南侧,1 件置于棺外东南角。

2.随葬器物

陶罐 3 件。M20:1,泥质灰陶,侈口,厚圆唇,短粗颈,折肩,折腹,平底,肩部施细绳纹,下腹部有明显轮制痕迹。口径12、腹径19.6、底径10、高16.8 厘米(图七,1)。M20:2,泥质灰陶,侈口,圆唇,短束颈,溜肩,鼓腹,平底,素面。口径11.6、腹径16.6、底径8、高16.2 厘米(图七,2)。M20:3,泥质灰陶,侈口,圆唇,粗直颈较短,溜肩,鼓腹,平底,素面。口径11、腹径14.6、底径6.8、高16 厘米(图七,3)。

图七 M20随葬器物

3.殉牲

共3 个个体,均为羊,年龄小于3 岁,随葬部位有肩胛骨、股骨、尺桡骨和肱骨,属羊的左、右前肢及右侧后腿。

(三)竖井墓道土洞墓

共12 座。除M187 为双人合葬外,其余均为单人葬。合葬墓使用木椁。

M5

1.墓葬形制

南北向,方向10°。由墓道和墓室组成。墓道位于墓室北侧,平面为长方形,口底同大,底呈斜坡状,北高南低,有不规则的两级台阶。墓道口长2.04、 宽0.7~0.8 米,据现地表深0.9~1.4 米,墓道底距现地表深1.44米,底坡长2.35 米。墓道进入墓室处底部有两排圆木立柱作为墓室封门,每根立柱直径0.1~0.13、残高0.1 米,墓门残高0.7米。墓室位于墓道南侧,平面呈长方形,弧形顶,四壁整齐,底呈斜坡状,北高南低。墓室长3.56、宽0.82 米,底距地表深2.3~2.68 米。

葬具为单棺,木质,位于墓室中部偏南,已朽,平面呈长方形。棺长2.05、宽0.62、残高0.23米。棺底置两根垫木。墓主葬式为仰身直肢,头北足南,性别、年龄不详(图八;图九)。

图九 M5墓室北部

图八 M5平、剖图面

2.随葬器物

共10 件。除1 枚铜钱出土于棺内人骨头部外,其余3 件陶壶、3 件陶罐、1 件漆耳杯、1 件漆杯和1 件铜饰件均放置于墓室内棺外北侧(图一〇)。

图一〇 M5随葬器物

陶壶 3 件。M5:4,盘口,口壁竖直,圆唇,长束颈,溜肩,鼓腹,假圈足,博山式盖,器身施黄色陶衣,颈部施彩绘,饰彩云纹填白的三角纹,腹部彩绘脱落,口径12、腹径26.5、底径16.3、高42.5 厘米(图一一,5)。M5:5,盘口,圆唇,长束颈,溜肩,鼓腹,假圈足,博山式盖,器身施黄色陶衣,颈部及腹部施彩绘,颈部饰彩云纹填白的三角纹,腹部彩绘脱落,口径12、腹径26.5、底径16.3、高42.5 厘米(图一一,6)。M5:6,盘口,圆唇,长束颈,溜肩,鼓腹,假圈足,博山式盖,器身施黄色陶衣,颈部及腹部施彩绘,颈部饰彩云纹填白的三角纹,腹部彩绘脱落,口径12、腹径26.5、底径16.3、高42.5 厘米(图一一,7)。

陶罐 3 件。M5:1,口略侈,圆唇,短颈,圆肩,鼓腹,平底。口径15.3、腹径26.3、底径16、高21.7 厘米(图一一,1)。M5:2,口略侈,圆唇,短颈,圆肩,鼓腹,平底。上腹饰两周戳印纹。口径15.5、腹径30、底径16.5、高25.5 厘米(图一一,2)。M5:3,侈口,尖唇,短束颈,溜肩,扁圆腹,平底。腹部饰两条浅绳纹带,口径13、腹径23.2、底径11、高20.5 厘米(图一一,3)。

漆耳杯 1 件。M5:7。残损严重,套箱提取,暂未修复。

漆杯 1 件。M5:8。残损严重,套箱提取,暂未修复。

铜饰件 1 件。M5:10。环状,顶部有两半椭圆形钮,钮上有圆形穿孔,出土时穿孔内仍残存木质条状物。外径1.9、内径1.5、高2.4 厘米(图一一,4)。

图一一 M5随葬器物

铜钱 1 枚。M5:9。已腐朽呈粉末状,无法提取。

殉牲共3 只。分属一只绵羊的左前肢及肋骨,两只鸡的翅骨和腿骨,均放置于棺外北侧。

(四)斜坡墓道土洞墓

共37 座,墓室平面多为长方形,部分墓葬在近墓门处向两侧扩宽,留出前室结构,用于摆放器物,后室宽度较前室略小,后室放置葬具。其中17 座为单人葬,19 座为双人合葬墓。单人葬中有4座墓为一椁一棺,余为单棺;双人葬中有9 座墓为一椁两棺,余为双棺。

M372

1.墓葬形制

南北向,方向358°。由墓道和墓室组成。墓道位于墓室北侧,平面呈长方形,墓壁较粗糙,底呈斜坡式,北高南低,墓道口长5.84、宽1.1~1.17米,墓道底距地表深2.89 米,底坡长6.66 米。墓门高1.16、宽1.14 米,立柱封门。墓室位于墓道南侧,可分为前室和后室两部分,前室为东西向不规则长方形,后室呈长方形,弧顶,墓壁为直壁,较粗糙,墓室底部北高南低。长3.54、宽1.14~1.76米,距地面深2.89 米。

葬具为双木棺。两棺并列放置于墓室南部,已朽,平面均呈长方形,西侧棺长1.84、宽0.6、残高0.24 米。东侧棺长1.95、宽0.68、残高0.24米。两具棺内人骨葬式均为仰身直肢,头北足南。东棺内为女性,年龄35~40 岁;西棺为男性,年龄60 岁以上(图一二)。

图一二 M372、平 剖面图

2.随葬器物

出土随葬器物19 件。3 件陶壶和3 件陶罐放置于西侧棺外西北角,4 件陶罐和1 件陶灶置于前室东南角,7 件漆器置于前室中间,1 枚铜钱置于东侧棺内头骨东侧(图一三)。

图一三 M372陶器组合

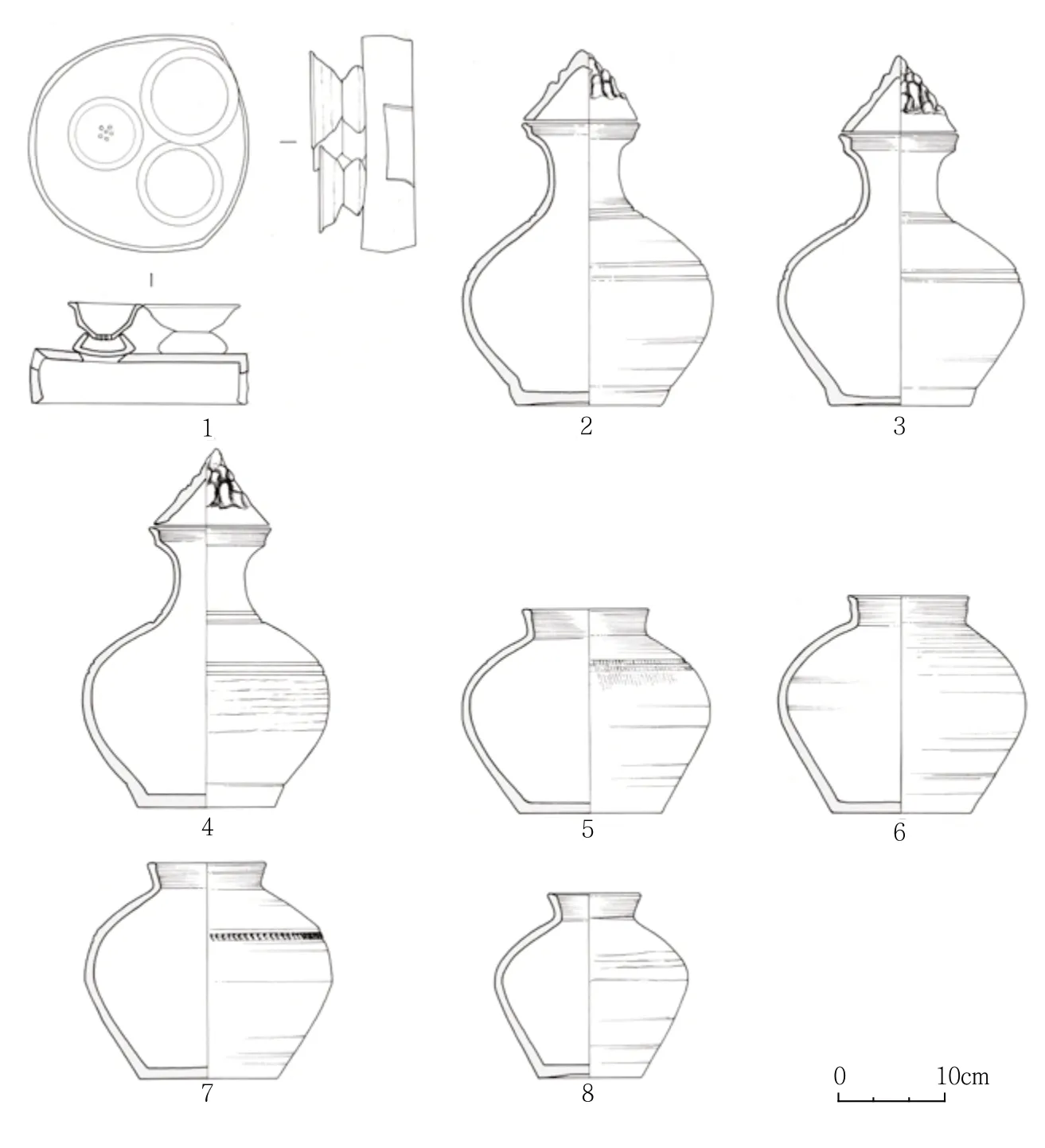

陶壶 3 件。M372:1~3,造型相同,尺寸相近。泥质灰陶,盘口,口壁竖直,方唇,长束颈,鼓腹,平底,博山式盖。口、颈及上腹部施暗弦纹或凹弦纹,口径10.2、腹径21.8、通高35.4厘米(图一四,1~3)。

陶罐 7 件。M372:4~6、10,同类4 件。泥质灰陶,口略侈,圆唇,短束颈,鼓腹,平底。除M372:10 为素面外,其余3 件上腹部均施网格状暗纹,下再施两周戳印纹。口径9.4、腹径18.8、底径10.6、高16.3 厘米(图一四,4~6、10)。M372:7,泥质灰陶,大口微侈,圆唇,短粗颈,鼓腹,平底,上腹部施一周戳印纹,口径17.8、腹径27.8、底径17、高19.3 厘米(图一四,7)。M372:8、9,同类2 件。泥质灰陶,小口微侈,短直颈,圆鼓腹,平底。上腹部施数周凹弦纹,M372:9上腹饰一周戳印纹饰。口径10、腹径19.2、底径10.2、高17厘米(图一四,8、9)。

陶灶 1 组。M372:11,泥质灰陶,平面呈半椭圆形,灶面开有三个品字形分布的火眼,火眼上置釜,前壁开长方形灶门,灶面后部开一圆形烟道孔,火眼上置三釜一甑一钵,甑上带盖,盖顶近平。灶台长20、宽19、高4、通高11.7 厘米(图一四,12)。

漆盘 2 件。M372:13、14。残损严重,套箱提取,暂未修复。

漆耳杯 5 件。M372:15~19。均残损严重,套箱提取,暂未修复。

铜钱 1 枚。M372:12。五铢钱,圆形方孔,正面有外廓,面文篆体“五铢”,直读,背面有内廓,直径2.5、穿径1、厚0.15 厘米(图一四,11)。

图一四 M372随葬器物

M66

1.墓葬形制

木椁墓,南北向,方向15°。由墓道和墓室组成。墓道位于墓室北侧,平面呈长方形,底呈斜坡式,有不规则两级台阶。墓道口长9.09、宽1.64 米,距地表深0.2~0.5 米,墓道底距地表深6.1 米。自墓道进入墓室处东西向排列木柱作为封门,现仅存两根直径为12 厘米的圆形立柱灰痕,残高0.05米。墓门高2.82、宽1.64 米,墓室位于墓道南侧,平面呈长方形,南宽北窄,拱形顶,墓壁齐整,墓室底平坦,墓底距现地表深6.1 米,墓室长4.9、宽2.12~2.16 米。东壁、西壁有明显工具痕,宽约6 厘米。

葬具为一椁两棺。木椁沿墓室土圹建造,已朽,由垫木、椁底板、立柱椁帮、椁挡板和椁盖板组成。椁室长4.9、宽2.1、残高0.8 米。两木棺南北向并排置于椁室南侧,均略呈长方形。西棺北宽南窄,长2、宽0.72~0.8、残高0.14 米。东部棺南宽北窄,长1.96、宽0.56~0.64、残高0.14 米。两具棺内人骨葬式均为仰身直肢,头北足南。东棺内为女性,年龄60 岁以上;西棺为男性,年龄50~55 岁(图一五)。

图一五 M66、平 剖面图

2.随葬器物

出土随葬品18 件。3 件陶壶和4 件陶罐整齐地排列在东侧棺东部与木椁壁的夹缝之中,1 件陶灶置于椁室的东北角,8 件漆器放置于两具棺外北侧,2 枚铜钱分别置于2 具人骨口内(图一六)。

图一六 M66墓室

陶壶 3 件。M66:1~3,造型相同,尺寸相近。泥质灰陶,盘口,口壁略外侈,细束颈,鼓腹,平底微凹,颈肩交界处和腹部各饰两周凹弦纹,博山式盖。口径10.9、腹径23.2、底径13.4、高33.2 厘米(图一七,2~4)。

陶罐 4 件。M66:4,泥质灰陶,口微侈,圆唇,短颈,鼓腹,平底,上腹施两周戳印纹带。口径11.6、底径13.2、腹径23、高19 厘米(图一七,5)。M66:5,泥质灰陶,口微侈,斜方唇,短颈,鼓腹,平底,素面。口径11.2、腹径23、底径12.8、高26.4 厘米(图一七,6)。M66:6,泥质灰陶,口略侈,圆唇,短颈,鼓腹,平底,上腹部饰一周戳印纹带。口径10.8、腹径23、底径12.8、高20 厘米(图一七,7)。M66:7,泥质灰陶,口略侈,斜方唇,短颈,鼓腹,平底微凹,素面。口径8.6、腹径18、底径9.6、高7.1厘米(图一七,8)。

图一七 M66随葬器物

陶灶 1 组。M66:8,泥质灰陶,灶台整体呈半椭圆形,灶首宽,灶尾窄,灶面置“品”字形三圆形火眼,灶前壁正中开一长方形落地式灶门。灶后壁开一圆形烟道孔,火眼上置三小釜,灶前正中小釜上置一小甑,甑内壁残留黄色彩绘。长19.5、灶首宽17.6、灶尾宽13.5、高5 厘米(图一七,1)。

铜钱 2 枚。M66:9、10。均残碎严重,且表面锈蚀不清,无法辨识。

漆器 8 件。均腐朽严重,套箱提取,暂未修复。

M101

1.墓葬形制

木椁墓,南北向,方向15°,由墓道和墓室组成。墓道位于墓室北部,平面呈长方形,斜坡式,四级台阶,上口长8.3、宽0.9 米,底坡长9.1、宽1 米,深4.26 米。圆木封门,墓门高1.8、宽1 米。墓室平面呈长方形,拱形顶,四壁粗糙,墓底平坦。墓室长3.32、宽1.94、高1.6~1.8米。

葬具为一椁两棺。木椁平面呈长方形,沿土圹四壁建成,由椁底板、立柱椁帮、挡板及椁盖板组成。椁室长2.98、宽1.88 ~1.96、残高0.7 米。木棺,并排置于墓室南侧,平面呈长方形,已朽,西侧棺长1.96、残高0.3 米。东侧棺长1.84、残高0.3 米。两具棺内人骨葬式均仰身直肢,头北足南。东棺内为女性,年龄30 ~35 岁;西棺内为男性,年龄30~40 岁(图一八)。

图一八 101M、平 剖面图

2.随葬器物

出土随葬器物12 件。4 件陶罐和3 件陶壶依次放置于东侧棺外与椁室东壁之间,1 件陶灶和1件漆器置于西侧棺外北侧,2 枚铜钱各置于两具人骨口内,1 件琉璃耳铛置于西侧棺内头骨东侧。

陶罐 4 件。M101:1, 泥质灰陶,口微侈,圆唇,矮直领,鼓腹,平底,上腹部施数周暗弦纹,口径10、腹径21.6、底径9.6、高19.3 厘米(图一九,1)。M101:2, 泥质灰陶,小侈口,方唇,短束颈,鼓腹,平底,颈部施四周暗弦纹,上腹部施三周方格形戳印纹,腹中部施一周戳印纹和两周暗弦纹。口径13.2、腹径27.1、底径16.4、高27.1 厘米(图一九,4)。M101:6, 泥质灰陶,口微侈,圆唇,短颈,鼓腹,平底,素面。口径10.6、腹径22、底径10.2、高18.5 厘米(图一九,2)。M101:7,泥质灰陶,口微侈,圆唇,短束颈,鼓腹,平底,素面。口径10.3、腹径21.6、底径10.8、高18.8 厘米(图一九,3)。

陶壶 3 件。M101:3~5,造型及纹饰相同,尺寸相近。泥质灰陶,盘口,口壁外侈,长束颈,鼓腹,平底,博山式盖。器表施一层黄色陶衣,陶衣之上再施彩绘,颈部绘一周三角纹,三角纹内填充黑描的弧形纹,上腹部绘卷云纹,颈部与肩部之间以及腹部各饰有一周黑描线带,腹部中间饰有一周黑描连弧纹带,下腹部施弧形刻划纹。口径11.25、腹径23.9、底径14.6、高34.5 厘米(图一九,5~7)。

陶灶 1 组。101:9,泥质灰陶,灶台整体近圆形,灶前壁有梯形落地式灶门,三个置釜火眼,上置三釜,釜上置有甑,灶尾开一圆形烟道孔,直径20.2、高8.7 厘米(图一九,8)。

图一九 M101随葬器物

铜钱 2 枚。M101:8、11,均为大泉五十,圆形方孔,有内外廓,面文为篆体“大泉五十”,直读,直径2.6、穿径1、厚0.1 厘米,表面生有浅绿色铜锈,有土斑,无绣处呈现氧化灰色,背素面(图二〇,1、2)。

漆器 1 件。M101:10。残损严重,套箱提取,暂未修复。

琉璃耳铛 1 件。M101:12,头为泡钉状,下为圆柱形直杆,底端呈锥形,长1.7、宽1.5 厘米(图二〇,3)。

图二〇 M101随葬小件器物

(五)单室砖券墓

1 座,M17。

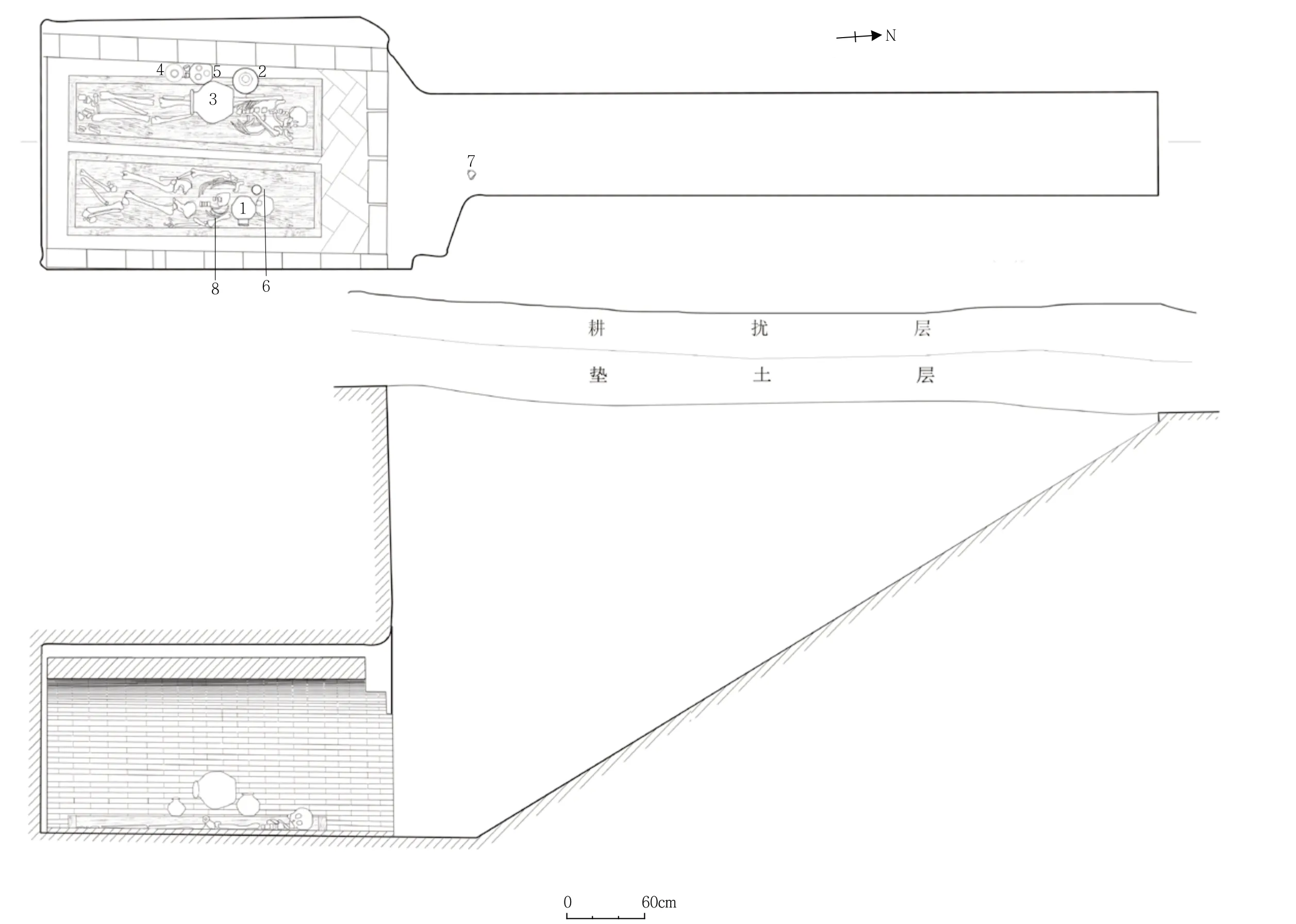

1.墓葬形制

南北向,方向5°,由墓道和墓室组成。墓道位于墓室北侧,平面为长方形,墓道底呈斜坡式,北高南低,四壁为直壁,较粗糙。墓道口长5.4、宽0.78 ~0.9 米,深3.86 米。墓室位于墓道南侧,由长30、宽15、厚4 厘米的青砖砌成,建于长方形土圹内,砖室长2.66、宽1.66~1.8、高1.42 米。拱形券顶,砖室在0.88 米处起券,1.42 米处收顶。墓室底有人字形平铺地砖一层。

葬具为双棺,两木棺并列位于墓室中部偏南,已朽,平面均呈长方形,东侧棺长1.94、宽0.56、残高0.2 米,西侧棺长1.90、宽0.56、残高0.2 米。墓主葬式均为仰身直肢,头北足南。东棺内为女性,年龄30 ~35 岁;西棺内为男性,年龄35~40 岁(图二一;图二二)。

图二二 M17、平 剖面图

图二一 M17航拍影像(上为东)

2.随葬器物

出土随葬品8 件。4 件陶罐中1 件置于东侧棺上,1 件置于西侧棺上,2 件置于西侧棺与砖墙之间。1 件陶灶置于西侧棺与砖墙之间,1 件铜镜和1 枚铜钱位于东侧棺内,1 件铜铃位于墓道底处。

陶罐 4 件。M17:1,泥质灰陶,侈口,沿外翻,圆唇,唇面有一圈内凹,短束颈,鼓腹,下腹斜收至平底,上腹部施暗弦纹和戳印纹带,火候很高,口径12.4、腹径20、底径8、高19.4 厘米(图二三,1)。M17:2,泥质灰陶,口微侈,圆唇,短粗颈,溜肩,鼓腹,平底,素面,颈、肩、腹部有明显的轮制线痕。口径11.2、腹径20、底径10.8、高17.4 厘米(图二三,2)。M17:3,泥质灰陶,口微侈,短颈,鼓腹,平底,上腹部有半周凹弦纹和一周戳印纹带,口径17.6、底径18.4、腹径34.8、高30.5 厘米(图二三,5)。M17:4,泥质灰陶,口微侈,方唇,短颈,溜肩,深弧腹,平底,素面,颈、肩、腹部可见明显的轮制线痕。口径7.2、腹径14、底径7.4、高15.6 厘米(图二三,6)。

陶灶 1 件。M17:5,泥质灰陶,平面近圆形,素面,模制,正面开有长方形灶门,台面上开有三火眼和一个烟道孔,上置三釜、两钵、一甑。长21、宽20、灶高4、通高8 厘米(图二三,7)。

铜镜 1 件。M17:6,四乳四虺纹镜。圆形,方形缘,半球形钮,圆形钮座,钮座外有两周斜线纹,两周斜线纹之间饰四乳四虺纹。直径9.3、厚1 厘米(图二三,3)。

铜铃 1 件。M17:7,正面呈梯形,口内凹呈弧状,平顶呈拱形钮,内有铃舌。高3.3、宽3.3 厘米(图二三,4)。

图二三 M17随葬器物

铜钱 1 枚。M17:8,残,无法辨识。

二、年代推断

后寨秦汉墓葬中均未发现相关纪年材料,墓葬间无叠压打破关系。结合墓葬形制及出土陶器,通过与周边地区已发表的同时期墓葬材料进行比对,初步推断其时代主要集中于西汉早期和西汉晚期,尤以西汉晚期墓葬居多。

竖穴土坑墓为后寨墓地西汉早期主要流行的墓葬形制,其中有11 座为陶器墓,随葬陶器1 至3 件。出土的M24:2 陶壶与朔县Ⅰ型2 式(6M300:3)陶壶[1]造型及纹饰相同,M31:1 高领罐与朔县Ⅱ型2 式(6M499:1)陶壶[2]造型及纹饰相同。另有1 座横穴洞室墓,出土的M20:2 陶罐与朔县Ⅰ型3 式(7M51:1)陶壶[3]形制相近。土坑竖穴墓中有使用木椁者均为战国时期常见的亚字形或长方形木椁,与西汉晚期流行的竖井或斜坡墓道土洞墓使用的椁室结构差异明显,盘口壶(M24:3)上的暗纹装饰也延续了当地战国晋文化的传统。另外,此类墓中出土的为数不少的折腹罐如M24:3,形制与临潼新丰秦代墓葬B 型Ⅰ式大口罐[4]十分相似,出土的折腹盆与临潼新丰秦墓中的B 型Ⅱ式盆[5]形制相近,颇具秦文化之遗风,年代上限或可早至秦代前后。

竖井及斜坡墓道土洞墓为后寨墓地西汉晚期的主流墓葬形制,仅有的一座单室砖券墓与朔县西汉末至东汉初期出现的Ⅶ型墓[6]形制相同。随葬陶器以成套的壶、罐组合为主,多数墓中出土浅盘口、矮假圈足的壶,M101:3~5陶 壶、M372:1~3 陶 壶 与 朔 县Ⅳa 型4 式 壶(3M74:4)[7]形制相同,M5:4~6 陶壶与Ⅳb 型5式壶(GM159:11)[8]形制相同;出土的侈口鼓腹罐M17:3、M372:7、M66:6、M5:2,形制与朔县Ⅳ型4 式罐(GM119:8)[9]相近;M101:2 陶罐与朔县Ⅲ型4 式罐(3M56:10、GM73:14)[10]形制相同。以上所对比陶器均为朔县西汉晚期及西汉末至东汉初期的典型陶器,M17 出土的四乳四虺纹镜也是西汉晚期流行的铜镜种类。同时,M101中出土的“大泉五十”铜钱也证明这批秦汉墓葬的年代下限可晚至新莽时期—东汉初年。

后寨墓群位于秦汉马邑故城西南约9 公里处,上世纪80年代平朔考古队在七里河北岸发掘的近2000 座秦汉墓葬,应为秦汉马邑城的主要墓葬区。后寨秦汉墓群相较平朔墓群数量要少很多,且未发现高等级墓葬,可能是马邑城的小型平民墓葬区。

附表:朔州后寨墓地秦汉墓葬统计表

续表

附记:本次发掘项目负责人为马昇,现场负责人为高振华,参加发掘的有贾尧、孙先徒、高平如、马泉、孙兵、张辉等;整理和报告撰写工作由高振华负责,张琪等参加;陶器拼对修复由冯玉兵、刘东洪完成;器物摄影由王乐完成;绘图由孙先徒、高平如、翟玉照等完成。

执笔:贾尧、高振华、张琪、刘元、解晓庆