韵味书法 雅致生活

——苏显双博士的书法艺术之路

乐之

人们在文字的使用过程中,不断把它传递信息的意义加以延伸,使“写字”这一平常之事发展为一种玄妙难名的最高艺术形式,并且影响了中国周边如日本、韩国等国家千百年的历史与文化传承。

仓颉造字时应该不会想到——“书法”,会让文字升华为一种抒情达性的艺术,以另一种生命形式延续至今。它博大精深,“无色而有画图的灿烂,无声而有音乐的和谐,引人欣赏,神怡心畅。”(沈尹默语)这一玄妙之技伴随文字的产生而产生,历经几千年来历代书家的不断追求而愈来愈成熟,每个时代都会涌现出一群出类拔萃的书家群体。我省青年书法家苏显双则以其深厚的传统功力和渊雅的学识修养跻身于新一代书法家群体,并成为其中的佼佼者。他把自己的生活完全与书法融合,临帖、创作、读书、传授学生书法技艺,可谓“寄怀松水白山外,得意唐诗晋帖间”,孜孜于笔墨砚池间,淡泊致远,乐在其中,活出了别样的儒雅人生。

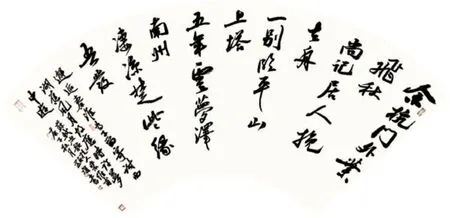

苏显双书

“趣”引入门 “勤”领入道

初见苏显双,是在他的书斋“伴影轩”,一楼的地下室连通屋外的小院儿。迈进院门儿,几杆修竹映衬左右,倍显雅致轻松,往里走,茶案、书案、书法作品、文房器具以及满屋的图书一并映入眼帘,书卷之气扑面而来,怡人心神。

一盏香茗,慢慢开启了苏显双的书法回味历程。

兴趣是最好的老师,很多人能在其从事的领域有所建树,“兴趣”往往是最大的内因。苏显双的童年是在一个普通的乡村度过的,那个年代的孩子并没有现如今花样繁多的娱乐方式,童年的生活简单却充满乐趣。儿时的苏显双在写得一手好字的当教师的大哥影响下开始接触硬笔书法,那时候只有庞中华、黄若舟的字帖可以临习。年幼的他虽尚不能理解书法里的奥妙,但凭着一股原始的喜好和大人们的激励,不久就能把字帖上的字临写得有模有样了。进入中学后他尝试参加各级硬笔书法大赛,每一次都能入选获奖。渐渐地在当地也开始小有名气,俨然成了小书法家,这更加增强了他进一步探求的信心。读高中时他开始接触毛笔书法,一本柳公权《玄秘塔碑》一写就是几年,打下了较扎实的书法根基。

1991 年,因读大学来到长春师范学院的苏显双开始眼界大开,很快就融入丰富多彩的校园文化生活中,成为校书画社、学生会的骨干分子。每有书法比赛他都能摘金夺银,成为倍受同学瞩目的“校园书法家”。毕业时因书法方面的特长留在了学校宣传部,从此彻底改变了命运。1999 年,得知吉林大学古籍所招收书法研究生,苏显双便苦学一年后如愿考入著名书法家、书法理论家丛文俊先生门下。三年的脱产学习,在导师的悉心指导下,接受了系统科学的训练,在艺术和学术上有了脱胎换骨的改变和提高。硕士毕业后调到学校美术学院主讲书法篆刻课程,终于走上了书法的专业化之路,从此事业与个人喜好结合,完成了由业余到专业的华丽转身。

入古出新 以学养艺

书法是延续千年的古老文化,人们在书写中展现自我风采,尽现自然物象之美。书法的最高境界是自然,既雕既琢,复归于朴。自然不是任笔为体,率性而为,而必须以“入古”为前提。历朝历代书家积累的传统是后人取之不尽用之不竭的源泉,入古则雅,趋今则俗。“入古”一词,曾在苏显双的文章中反复出现,他认为书法艺术的评判标准与当代艺术不同。当代艺术更注重创新,传统艺术则强调传承,必须要渊源有自,守住传统之正脉。只有真正做到了“入古”,才有可能“出新”,最终写出自我风采。

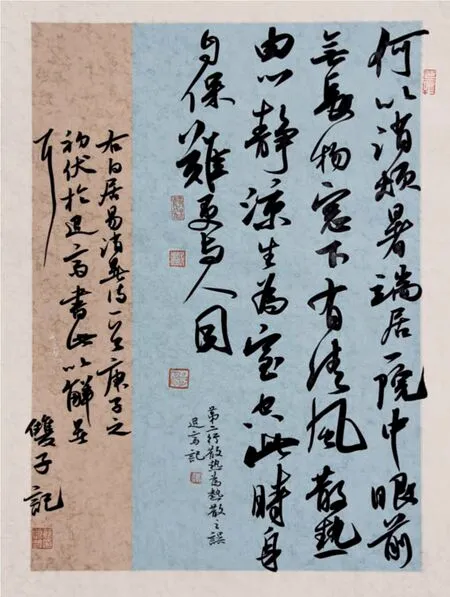

苏显双书

苏显双书

吉林大学博导张金梁先生在评价苏显双作品时说:“显双刚过不惑之年,尚有很长的路要走,他曾署名‘日新’,意在不随流俗转,每日开一新境界,可见其心志。多年来显双已养成良好的学习习惯,每天临池染翰,读书索理,致力于学术研究,默默耕耘,所获良多。若以良好的素质,再经过不断的内修外炼,大胆扬弃,定会一步步走向更深、更广、更远的境地。”

在苏显双的笔砚生活中除了钻研书法技法外,他一直坚持读书治学,以学养艺。尽管这样会花费很多精力,但磨刀不误砍柴工,苏东坡曾言“退笔如山未足珍,读书万卷始通神”,没有学术的支撑,只在技巧上着力,充其量不过是个字匠,永远体会不到书法的妙神之境,也就不会走得更高、走得更远。刘熙载言:“书,如也。如其学、如其才、如其志,总之曰如其人而已。”作为文化重中之重的书法,除了要具有丰富的形式美感之外,还要表达书写者的精神内涵,你的功力、才情、性格、修养都会自觉不自觉地流于笔端,所以练字更是练心,我们常说内化于心,外显于形,或者说“相由心生”,就是这个道理。所以我们从苏显双的书法作品中总能读出一股文雅之气,清新脱俗,绝不炫技,轻松自然,一如其为人。

教学相长 知行合一

在教学方面,苏显双提倡艺术与学术并重。试图站在文化的立场上关照书法,在研究中能有目的性地解决教学和创作中出现的问题,使“教”与“学”互相促进。多年来一直坚持教学、科研和创作并进,尽管磕磕绊绊,却收获了很多。近些年其书法作品多次入选全国书法展并获奖,还入选“全国书坛百强榜”,被提名为“吉林省十大青年书法家”,获得了省政府文艺最高奖“长白山文艺奖”,还被评为首批“长春文化名家”、长春市有突出贡献专家等,其学术论文也多次参加国际国内书法研讨会并获奖。

他认为学书法光靠天赋和勤奋是远远不够的,关键是找到方向和方法,否则只会事倍功半,徒费年月。他还认为,学书法不但需要智慧,更需要定力,聪明人肯下笨功夫才能终有所成,不可汲汲于名利,随波逐流。所以无论是教学还是创作,苏显双都注意去关注书法背后的时代、思想和文化,不停留在表象,而是由表及里、由浅入深地挖掘其深层含义。

他还认为学书法,不可仅停留在碑帖中,还要行万里路,去大自然中、去历史文化遗存中体察和践行艺术。探幽览胜之时,思接千载,心游万仞,那份逍遥和满足与“躲进小楼成一统”的体验是完全不一样的。所以,他常常利用闲暇时间去各地游历,这些年其足迹几乎踏遍全国各地的博物馆和名胜古迹。还十余次应邀赴世界各地办展、讲学,极大地开阔了视野和胸襟,其艺术与人生的格局也变得更大。

2013 年苏显双创建吉林省首家师范类书法本科专业,2014 年面向全国招生。2016 年开始招收书法硕士研究生,2020 开始与学校继续教育学院合作招收书法专业成人高考考生。几年下来,为社会培养了大批的书法专业人才,指导的学生在教育部、教育厅及各级书协举办的书法展赛中屡获佳绩,其本人也多次获得“优秀指导教师奖”。

如今,作为吉林省首个师范类书法本科专业创始人,苏显双肩上担负的担子越来越重,使命感和责任感会促使他更坚定地在艺术之路上跋涉前行。

忙里偷闲直写我心

教学创作之余,苏显双喜欢写下一些与艺术相关的随想,发表于《城市晚报》《长春日报》和《书法报》等报刊。下面让我撷取几段他的文字,去感受一下他关于艺术的一些独特思考。

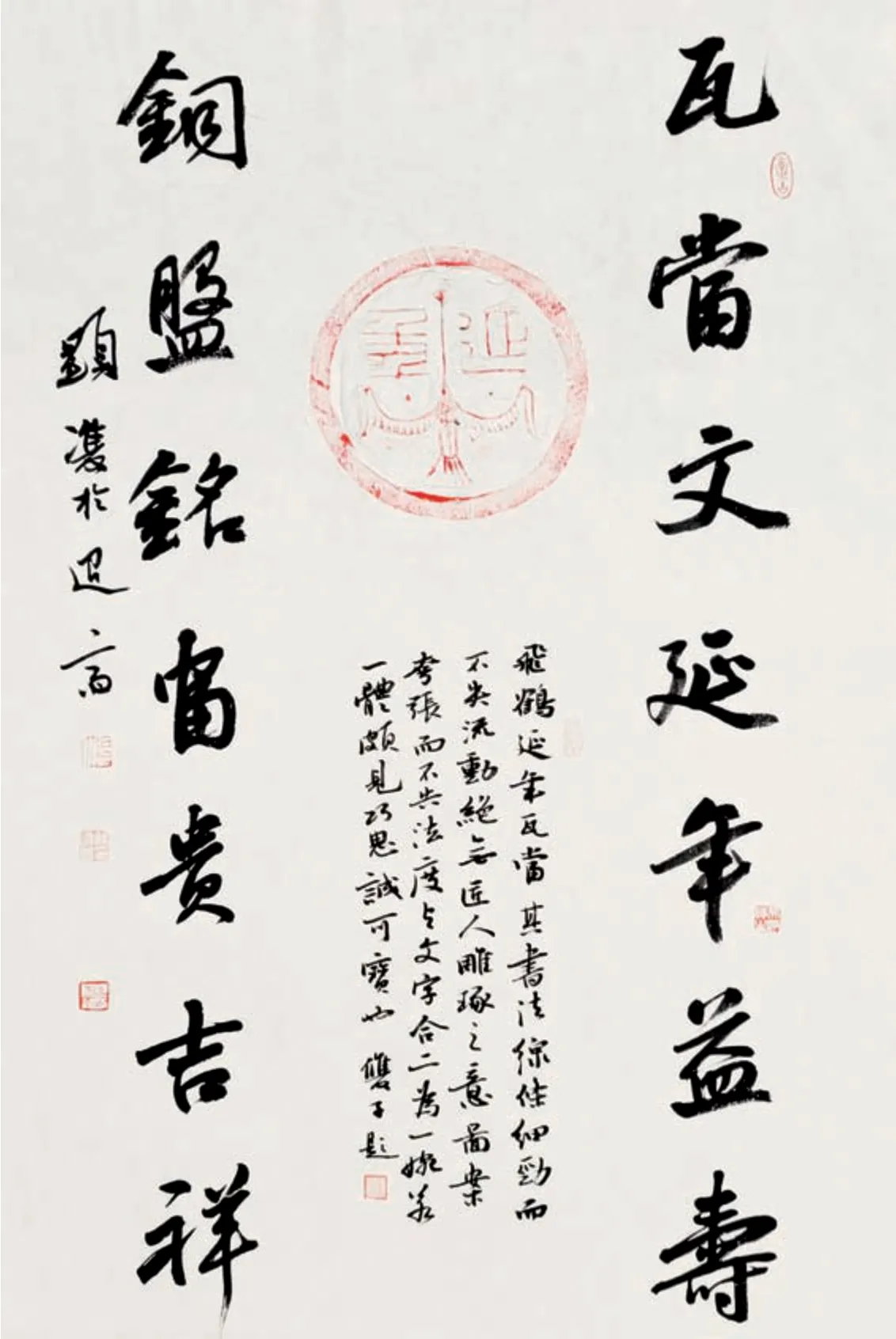

苏显双书

写草书需要速度和激情,故极富挑战性,成功率不高。往往是“信笔一挥百纸尽”,满意之作无处寻。当然也有“妙手偶得”的时候,之所以说是“偶得”,是因为乃一遍完成,尺寸不一定大,内容也比较随意,因不是为了参展而写字,故没有负担和压力,这种“偶然欲书”的心态下写出的作品自然会打动人心。

草书瞬息万变、妙合自然,好的草书“唯观神采,不见字形”,其妙处往往“不可以目取”,既能出于意料之外,又要合乎情理之中。故对书者的技巧、悟性、性情、想象力和创造力等都是极大的考验,断非斤斤于技巧者所能得也。若要“达性通变,其常不主”,必须有“廪阴阳而动静,体万物以成形”之本领。所以说作草书是一件很难的事情,一挥而就的潇洒背后一定是无数个日日夜夜的临池不辍、苦心孤诣,不能“徒见成功之美,不悟所致之由”,这也是在提醒我们要知道尊重和珍惜书家的创作成果。

子曰:“古之学者为己,今之学者为人。”写字亦如此,今人作书已非古人的日常自然书写,每提笔作书,不是应请就是应展,往往先要顾及接受者的身份层次和欣赏口味,还要费尽心机地琢磨书写内容、尺寸、形式、风格等,一旦有了这诸多因素的干扰,书写就会变为一种负担,还怎能心无挂碍、翰逸神飞。试想天下三大行书哪一件不是心手双畅的神妙之作。正因为是一任情感驱使的为己之书,才能心手两忘,达到了苏轼所说的“无意于佳乃佳”。

当代书法若想写出境界、写出格调、写出个性,就应该甘于寂寞,不要急功近利,老是围着展览转。要抛却功利之心,让书写回归到古人那种日常地、一任心性流淌的自然状态,让“为人写字”变为“为己写字”,何其适意逍遥。

采访手记

采访中我们觉得苏显双为人儒雅、温和,交谈中总能给人一种如沐春风的舒适感。就像他的字一样,不做作,不矫饰,自自然然,畅达潇洒,格高韵远。亦如他的生活一般,哪怕是一处小景,一个摆件,无不在诉说着他对生活的热爱和雅逸的格调。都说书法家算半个文人,置身于他的古色小院和清幽书房,赏读其散发着淡淡墨香的砚田随笔,感受到的是一份文人的超脱和自适,这种生活在浮躁的时代显得多么难能可贵。

热爱艺术有所成就的人一定会有一颗执着的心,苏显双亦是如。从他拿起笔的那一刻起,就注定了是一生的坚持和守望。正是因为有了这份专注和坚守,我们相信他的艺术之路一定会拥有更加美好的前景和未来。