灾后心理恢复对员工工作激情的影响研究:一个有调节的中介模型

贾艳玲 郝日艳 王 宁,2 田珍珍 白小丫

(1 西安工程大学管理学院,西安 710048; 2 西安交通大学管理学院,西安 710049)

1 引言

工作激情不仅体现了员工对工作的热爱与认可, 还代表了愿意为之投入时间和精力的强烈倾向及意愿(Vallerand, 2003),缺乏工作激情将导致低工作满意度及工作耗竭等一系列消极后果 (张剑等, 2014)。 然而,某专业人力资源服务平台对上千位职场人工作激情的调查数据显示:高达97.5%的员工表示缺乏工作激情,且47.2%的员工直言没有工作激情(陈燕军, 2010)。特别是新冠肺炎疫情的爆发给人们造成生命财产安全威胁的同时,也给人们的心理产生巨大冲击,导致恐慌、焦虑、抑郁等一系列心理问题,这对于本就缺乏工作激情的“上班族”来说,无疑是“雪上加霜”。 另外,以往有关工作激情的研究多聚焦外部环境的管控(蒋昀洁 等, 2017),忽视了员工自身的适应性或主观能动性的价值与作用。因此,如何通过灾后心理资源的恢复来提升员工的工作激情是当前企业发展面临的重要难题。

灾后心理恢复包括情绪恢复、环境适应和人格升华,心理弹性是情绪和环境适应的“恢复”阶段,创伤后成长是“恢复”到“新生”的人格“升华”阶段(杨艳玲, 2013)。经过心理恢复的个体将挣脱消极情绪的束缚,主动进行“意义”沉思,表现出对生命、工作的重新思考,对存在价值的深度丈量。因此,灾后心理“恢复”到“新生”的演变,是员工重构工作意义的开始,即具有高心理弹性和经历高创伤后成长的个体更易感知到工作的意义和价值。 进一步地,工作意义感知是唤醒工作激情的重要影响因素。工作意义感知与员工工作态度、行为、身心健康及幸福均有较为密切关联(田喜洲 等, 2017)。 只有当个体能够在工作中体验并认可该工作的意义与价值时,才会发自内心地热爱工作,并愿意为之投入更多的时间与精力(Vallerand, 2003)。 因此本文提出,心理弹性和创伤后成长通过工作意义感知间接作用于工作激情。 不仅如此,高共情的领导者可以更好地理解员工的认知及情绪状况,与之产生共鸣(刘夏怡, 2017),因此能够恰当地给予员工所需的心理资源,帮助他们在心理恢复期实现对工作意义的反思。不过处于心理恢复不同阶段的员工对外界给予心理资源的需求不同,因此领导共情的作用效力存在差异。

综上,文章基于资源保存理论,探讨如何通过心理恢复唤醒员工工作激情, 以工作意义感知为中介变量,以领导者共情为调节变量,不仅打开了心理弹性与创伤后成长促进工作激情的作用机制“黑箱”,还对两条路径进行了差异化的对比, 从而深化我们对机制的认识。 该研究结论能够为企业从心理“恢复”到“新生”的过程视角激发员工的工作激情、促进工作意义感知提供借鉴。

2 理论与假设

2.1 灾后心理恢复与工作激情

灾后心理恢复是一个漫长而艰巨的过程。 杨艳玲(2013)指出,灾后心理恢复需要经历三个必不可少的阶段:情绪恢复、环境适应和人格升华。 情绪恢复是个体在遭遇外部危险情境后心理的恢复能力,是心理弹性的重要体现(Masten & Ann, 2001)。 支持过程论的学者则认为心理弹性是个体面对重大生活逆境时, 对环境积极适应的动态过程(Stephens,2013),即心理弹性既包括情绪恢复也涵盖环境适应两个阶段的心理变化。 而人格升华是指从恢复到新生以及随后获得力量的过程,在这个阶段,个体感受生命的意义与价值, 整合在灾难过程中表现出的精神力量,使其内化为人格的一部分,是一种创伤后积极的心理状态,也即创伤后成长(杨艳玲, 2013)。因此,对于灾后心理恢复的研究,主要围绕心理弹性及创伤后成长两维度展开。

资源理论认为,压力情境下,人们不仅会利用现有资源加以应对, 还会对现有资源进行积极建构与保护。 而心理弹性(psychological resilience)不仅是一种保护个体不受困境影响的能力, 同时也是一种积极的心理资源,当个体面对压力困境时,具有激发自身内在认知、 积极修补和调适获取正向目标的能力, 从而保护内在动机免受消极事件损害(缪佩君等, 2018)。例如,面对疫情时期所带来的各方压力,高心理弹性者能更好地调整自身心态, 形成良好的情绪情感体验与自我认知(吕梦思 等, 2017),通过提升对工作的内在动机从而激发自身的工作激情。除此之外,创伤后成长(PTG)作为一种真正的成长,强调个体内在自我认知的重构和理性沉思在这种积极 重 构 过 程 中 的 作 用 (Tedeschi & Calhoun,2004)。经历过创伤后成长的个体会将心理创伤转变为人格力量, 形成对客观世界合理且积极的思想和行为(杨艳玲, 2013),重新思考工作的意义和价值,规划个人的学习和发展 (Tedeschi & Calhoun,2004),从而重新唤醒工作激情,使其在开启新生活的自我实现过程中更有效地发挥作用。

尽管从心理恢复的过程视角来看, 高心理弹性者会通过灵活调整进而获得成长, 而创伤后成长不仅意味着个体心理功能恢复到创伤前的水平, 更暗示着个体的心理功能超越创伤前的水平, 是自我超越的表现(陈杰灵 等, 2015), 所以相较于心理弹性,创伤后成长更有利于促进工作激情。但也有学者发现,高心理弹性并不一定促进创伤后成长,是因为高心理弹性者在经历创伤后更不易产生如创伤后应激障碍等心理障碍,因此其深层的、固有的认知便不会被轻易动摇, 自然不会触发其意义的重构和理性的沉思, 这也表明心理弹性与创伤后成长并非绝对关联(Levine & Laufer, 2009)。 并且除情绪恢复的过程优势外,创伤后成长还代表着个体对自我、人际态度、 价值观等影响其行为的积极认知转变(Vollhardt, 2009)。 因此,相较于心理弹性,创伤后成长会使个体对工作产生更加持久、稳定,且有意义、健康的认知状态, 是唤醒工作激情的认知优势。 基于此,与心理弹性相比,创伤后成长对工作激情的影响效应更强。 综上,提出如下假设:

H1a:心理弹性正向影响工作激情;

H1b:创伤后成长正向影响工作激情;

H1c:与心理弹性相比,创伤后成长对工作激情的正向影响效应更显著。

2.2 灾后心理恢复、工作意义感知与工作激情

尽管鲜有对灾后心理恢复与工作意义感知间的关系研究,但在工作领域,灾后心理恢复(心理弹性和创伤后成长)会使得个体根据自身工作现状,积极主动地投入到对工作再思考、再认识的过程,这与工作重塑——员工为了使自身兴趣、 动机和激情与工作相一致,而对工作认知、工作任务和关系边界做出改变的主动性行为(Dutton, 2001)不谋而合。 原因主要有三点:第一,都是个体应对组织动态变化的一种策略,是个体与情境因素共同作用的结果;第二,都是以积极主动(心理弹性)的态度自下而上对工作重新进行意义建构(创伤后成长)的过程;第三,其目的都是为了获得工作意义感和身份感。具体而言,经历过灾后恢复的员工一般具有较高的心理弹性,会对未来抱有更加美好的愿景与展望, 拥有更加稳定向上的工作态度, 更有利于对工作意义的感知(Lysova et al., 2018; Allan et al., 2016)。 过往研究也表明工作重塑与工作意义感知呈正相关关系(尹奎 等, 2019)。并且,根据资源保存理论,资源得到较好恢复将有益于资源的进一步获取即产生资源获得螺旋(Hobfoll & Wells, 1998)。 高心理弹性使得员工自身心理资源得到较好修复, 高创伤后成长又能够帮助员工主动沉思并寻找疫情期间可能存在的积极意义, 从而促使个体获得更多的心理资源以培养资源获得螺旋。进一步地,这些心理资源会转化为心理能量(叶新凤 等, 2014),逐渐影响个体的生活信念及工作价值观, 促使个体重新审视工作之于自身的意义,感知工作的价值和重要性。

不过, 虽然心理弹性与创伤后成长都会促进员工工作意义的感知,但相较于心理弹性,创伤后成长不仅是对个体积极心理的恢复, 更是对个体积极心理的成长(杨艳玲, 2013)。 经历过创伤后成长的个体,更能够感知到个体的自我知觉、人际关系、工作价值等心理领域的正性变化 (涂阳军, 郭永玉,2010), 而这种创伤后的主动沉思和深度认知加工,又会使员工更易寻找到工作的意义和价值(Davis et al., 2007; Ho et al., 2011)。 因此,与心理弹性相比,创伤后成长对工作意义感知的影响效应更强。

此外,资源保存理论表明,个体会试图建立和保护自己看重的、 能够帮助生存的资源 (Hobfoll &Wells, 1998), 而工作意义感知则会驱使员工更加聚焦于工作本身,并投入更多资源到工作中(Joo et al., 2019), 从 而 唤 醒 工 作 激 情 (Grant et al.,2007)。 从认知方面来看,员工的工作意义感知会内化为员工的个体资源, 帮助其在工作中产生较高的内部动机,使其对工作产生更高的认同感(Demirtas et al., 2017), 进而在工作中投入更多的精力和时间, 不断激发自身的工作激情 (Kiewitz et al.,2018)。 从情感方面来看,工作意义感知本质上就是一种积极的工作体验,能够给员工带来正面的感受,使员工在工作中保持积极的情绪, 这同样有利于促进工作激情的产生(杨可可, 2019)。并且Landry 等人研究也表明, 工作激情的产生与工作意义感知呈正 相 关 (Zigarmi et al., 2015; Anaïs et al.,2017)。 综上,灾后心理恢复有助于帮助个体深入地感知到工作意义,进而促进工作激情。 由此,提出如下假设:

H2a:心理弹性对工作意义感知有正向影响;

H2b:创伤后成长对工作意义感知有正向影响;

H2c:与心理弹性相比,创伤后成长对工作意义感知的正向影响效应更显著;

H3a: 工作意义感知在心理弹性和工作激情之间起中介作用;

H3b: 工作意义感知在创伤后成长和工作激情之间起中介作用。

2.3 领导者共情的调节作用

积极心理学家指出, 除主观层面的积极情绪和集体层面的积极环境外, 个体层面的积极特质也是积极心理和行为产生的重要原因(王文超, 伍新春,2020)。 已有研究发现,共情作为一种积极的心理特质可以帮助个体更好地应对创伤事件, 引发更多的积极情绪体验(Byrd et al., 2009),如工作意义感知。具有高共情能力的领导能够深入员工情感世界,掌握员工情感变化,并与员工形成情感共鸣,从而积聚员工的积极心理资源,催化员工的角色认同,让员工拥有工作的自我意义和期待(汪妍, 2019)。 但领导者共情对员工工作意义感知的调节作用还受到员工自身灾后心理恢复效果的影响。 资源保存理论的获得悖论原则指出,在资源损失的情境下,资源的补充和增加会显得尤为重要, 对个体来说具有更高的感知价值(段锦云 等, 2020)。 反之,对于本身资源较为充足的个体,随着资源的注入和增加,个体对其意义和价值的感知则会减弱。因此,虽然领导者共情作为一种促进个体获取心理能量的办法, 能够为员工注入新的资源,帮助其进行资源的维持与构建(姜诗尧 等, 2019), 但只有当个体很难以灾后心理恢复的方式度过疫情后的心理恢复期时, 也即个体的资源仍处于损失的情境中, 此时具备高共情能力领导者存在的作用、意义和价值就会尤为突出。 相反,若员工经过灾后心理恢复, 情绪和心理状态都得到较好复原, 个体资源也基本恢复如初甚至有所增加时,领导者共情的作用便会减弱。 因而,相较于心理弹性期, 由于员工在创伤后成长期更能够感知到工作意义, 因而领导者共情在心理弹性与工作意义感知之间的调节意义反而更强,正如“锦上添花”远不及“雪中送炭”的道理。 综上,提出如下假设:

H4a: 领导者共情在心理弹性和工作意义感知之间起负向调节作用;

H4b: 领导者共情在创伤后成长和工作意义感知之间起负向调节作用;

H4c:与创伤后成长相比,领导者共情在心理弹性与工作意义感知间的调节效应更强。

2.4 有调节的中介作用

根据上述假设进一步推论, 工作意义感知的中介作用受到领导者共情的调节, 是一个被调节的中介效应。 具体来说,工作意义感知中介心理弹性、创伤后成长对员工工作激情的影响, 并且该中介作用的大小取决于领导者共情的高低。 根据资源保存理论的获得悖论原则, 当处于领导者共情较高的情境时,心理弹性、创伤后成长通过工作意义感知的中介作用对员工工作激情的影响会相对减弱; 而在低领导者共情的情境下,心理弹性、创伤后成长通过工作意义感知的中介作用对员工工作激情的影响会相对增强。 因此,文章提出以下假设:

H5a:领导者共情调节工作意义感知在心理弹性与员工工作激情关系中的中介作用。即在高领导者共情情境下,心理弹性通过工作意义感知影响员工工作激情的作用更弱,在低领导者共情情境下,心理弹性通过工作意义感知影响员工工作激情的作用更强;

H5b: 领导者共情调节工作意义感知在创伤后成长与员工工作激情关系中的中介作用。 即在高领导者共情情境下, 创伤后成长通过工作意义感知影响员工工作激情的作用更弱, 在低领导者共情情境下, 创伤后成长通过工作意义感知影响员工工作激情的作用更强。

研究的理论模型如图1 所示。

图1 理论模型

3 研究方法

3.1 样本和数据收集

本次调查于2020 年5 月9 日至2020 年5 月13 日进行。 首先,为了保证样本的多样性,问卷的发放对象为中小企业在职员工和事业单位行政部门人员。 其次,以专业的问卷调查平台为依托,对被试群体发放调查问卷的网址链接。 调查问卷在编写和发放时采取了匿名、题项错配等不同方式,以避免可能产生的同源方差问题和社会称许性问题。最终,研究共发放问卷624 份, 在剔除数据缺失及一致性作答等无效问卷后, 剩余有效问卷607 份, 有效率达到97.3%。 调研对象男性居多(76.8%),年龄主要集中在25~35 岁之间(48.4%);绝大多数具有专科及以上学历 (60.5%), 其中专科生 (29%)、 本科生(21.9%)、硕士及以上(9.6%);工作年限多集中于5年以上(82.7%),其次是3~5 年(4.1%);多为基层员工(65.7%),其次是高层管理者占(24.1%)。

3.2 变量测量

为保证测量工具的信度和效度, 研究使用的测量工具均来自于国内外的成熟量表, 其中参考外文文献的测量工具请专业人员采用标准的翻译和回译程序翻译成中文, 且在避免失真的前提下对问卷的措辞适当修改,以确保符合我国员工的表达习惯。问卷采用Likert5 点评分法,1 表示非常不符合,5 表示非常符合。 具体量表如下。

灾后心理恢复是一个崭新的变量, 国内外有关灾后心理恢复的研究非常少, 更没有成熟量表可以借鉴。 文章根据杨艳玲(2013)对灾后心理恢复维度的划分, 即情绪恢复、 环境适应和人格升华三个维度,找到各个维度所对应的成熟量表,分别是心理弹性量表(CD-RISC)和创伤后成长量表(PTGI),对员工灾后心理恢复的情况进行测量。 每个维度各包含10 个题项。 典型题项如“无论发生什么我都能应付过去的”“成功让我有信心面对挑战”“我为自己的生活建立了新的方向”。 以上两个量表的Cronbach’s α 系数分别为0.926,0.936。

工作意义感知采用Steger 等人(2012)开发的工作意义感知量表,共10 个题项。典型题项如“对我来说,自己所从事的这份工作十分有意义”。 该量表的Cronbach’s α 系数为0.947。

领导者共情采用刘夏怡等人于2017 年编制的量表,此量表借鉴了Joliffe(2006)编制的基本共情量表(Basic Empathy Scale,BES)以及Page 和Wong的服务型领导量表,根据领导者共情作用的过程,对领导者共情能力进行测量,共包含16 个题项。 典型题项如“我领导能准确觉察到我的低落情绪”。 该量表的Cronbach’s α 系数为0.962。

工作激情采用Vallerand 等人(2003)开发的3 个维度,18 个题项的工作激情量表中工作激情标准维度的题项,共有5 个题项。 典型题项如“我的工作对我来说非常重要”。 该量表的Cronbach’s α 系数为0.891。

控制变量主要包括性别、年龄、学历、工作年限和职位。

4 研究结果与分析

4.1 同源方差及多重共线性分析

为了确保研究的真实性与可靠性, 文章的调查问卷均由疫情之下的中小企业的职工独立完成,因此可能存在同源方差问题 (CMV)。 故而文章采用Harman 单因子分析对CMV 进行检验, 将所有题项进行探索性因子分析。结果抽取出个10 个特征值大于1 的因素,第一个因素方差贡献率为15.995%,低于40%,因此研究不存在严重的同源方差问题。 文章对模型进行多重共线性检验, 测量结果为方法膨胀因子(VIF)在1.657 到3.544 之间,说明变量之间不存在显著的多重共线性问题。

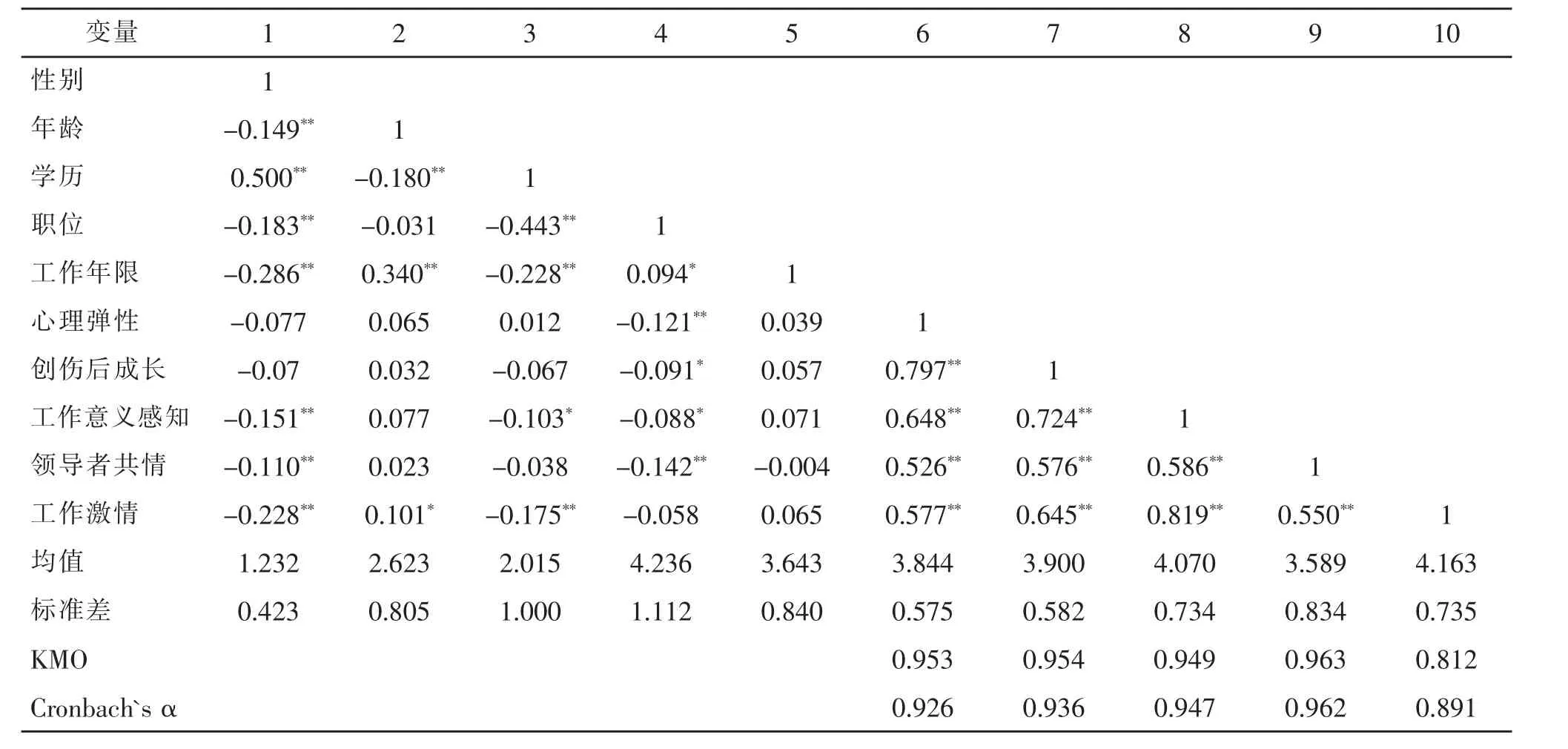

4.2 信效度检验及相关性分析

文章使用SPSS 26.0 对量表进行信度检验,结果见表1,所有变量的Cronbach’s α 系数均高于临界值0.7, 表明文章所用的量表具有较好的信度,KMO 值均在0.8 以上,表明量表效度良好。 所有研究变量的均值、标准差、相关系数及Cronbach’s α系数见表1。

表1 变量的描述性统计、Person 相关系数及信度检验

4.3 假设检验

文章采用SPSS22.0 和Process3.3 对数据进行统计分析,主要包括主效应、中介效应、调节效应及有调节的中介效应检验。 在进行检验之前, 除控制变量,对其他所有变量均进行标准化处理,保证多元回归中的变量量纲一致, 从而确保变量间相对影响大小可以通过回归系数比较实现。 紧接着, 在控制性别、年龄、学历、职位及工作年限的条件下,使用宏程序Process3.3 插件,参照Baron & Kenny(1999)的三阶段检验方法、Hayes(2013)提出的Bootstrap 法进行中介及调节效应检验(取样方法为偏差校正的非参数百分位法),95%置信区间 (Bootstrap Samples=5000),检验结果如表2 所示。

表2 有调节的中介模型检验(N=607)

首先使用Model4 检验心理弹性和创伤后成长的总效应及工作意义感知在心理弹性和创伤后成长与工作激情间的中介作用,结果表明:心理弹性显著正向影响工作激情(β=0.71,p<0.001,CI[0.63,0.80]),创伤后成长显著正向影响工作激情(β=0.79,p<0.001,CI[0.71,0.86]),比较回归系数可知,相较于心理弹性, 创伤后成长对工作激情的影响效应更为显著(0.71<0.79)。 心理弹性显著正向影响工作意义感知(B=0.81,p<0.001,CI[0.73,0.89]),创伤后成长显著正向影响工作意义感知(β=0.90,p<0.001,CI[0.83,0.97]),比较回归系数可知,相较于心理弹性,创伤后成长对工作意义感知的影响效应更为显著(0.81<0.90)。 当加入工作意义感知后, 心理弹性显著正向影响工作激情(β=0.11,p<0.01,CI[0.04,0.19]),且置信区间不包含0, 表明工作意义感知在心理弹性与工作激情间起部分中介作用。 创伤后成长显著正向影响工作激情(β=0.15,p<0.001,CI[0.07,0.23]),且置信区间不包含0,表明工作意义感知在创伤后成长与工作激情间起部分中介作用。

为进一步检验创伤后成长对工作激情及工作意义感知的作用优于心理弹性, 我们借鉴杨红等(2021)使用的组间LSD 方差分析进一步进行检验。组间LSD 方差分析结果如表3 所示:A、B 组的工作激情均具有显著性,且A<B,说明创伤后成长对工作激情的影响要优于心理弹性;A 组的工作意义感知不显著,B 组的工作意义感知显著,且A<B,说明创伤后成长对工作意义感知的影响要优于心理弹性。

表3 组间LSD 方差分析

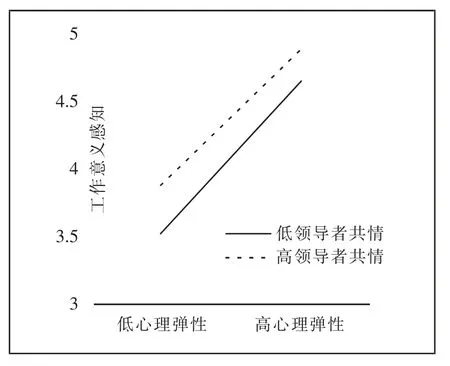

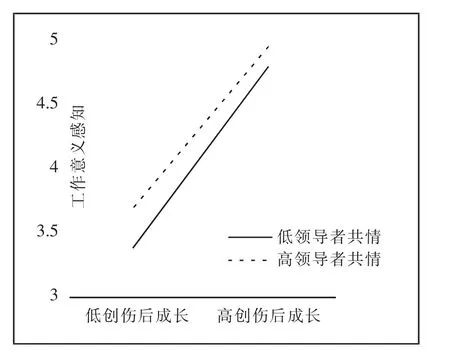

其次,利用温忠麟等人(2005)提出的调节效应检验方法, 使用Model56 检验领导者共情在灾后心理恢复(心理弹性、创伤后成长)与工作意义感知之间的调节作用。 结果表明,置信区间均不包含0,领导者共情在心理弹性与工作意义感知间的调节效应显著(β=-0.07,p<0.05,CI[-0.13,-0.01]),图2 描绘了该调节效应:低领导者共情下,心理弹性与工作意义感知之间的正向关系明显强于高领导者共情下二者之间的关系。领导者共情在创伤后成长与工作意义感知间的调节效应显著(β=-0.09,p<0.01,CI[-0.14,-0.03]),图3 描绘了该调节效应:低领导者共情下,创伤后成长与工作意义感知之间的正向关系明显强于高领导者共情下二者的关系。此外,通过比较可知,相较于创伤后成长(β=-0.09),领导者共情的调节作用在心理弹性(β=-0.07)与工作意义感知间更有效。

图2 领导者共情在心理弹性与工作意义感知之间的调节效应

图3 领导者共情在创伤后成长与工作意义感知之间的调节效应

为进一步检验调节效应, 分别取领导者共情高于1 个标准差和低于1 个标准差的分数进行自抽样(Bootstrap Samples=5000)分组检验。 结果如表4 所示:首先,无论自变量是心理弹性还是创伤后成长,领导者共情在较低水平下的效应值均高于较高水平;其次,无论在何种水平的领导者共情下,创伤后成长的效应值均大于心理弹性, 表明领导者共情在创伤后成长与工作意义感知间的削弱作用更强,相反, 领导者共情在心理弹性与工作意义感知间的削弱作用更弱, 因而领导者共情的作用区间更易在心理弹性期间得以体现。

表4 领导者共情不同水平的调节效应对比

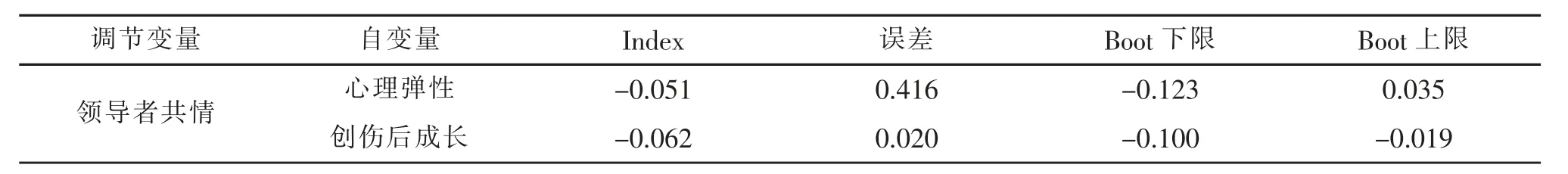

最后, 检验有调节的中介效应, 结果如表5 所示。有调节的中介效应判断指标显示,领导者共情调节心理弹性通过工作意义感知对工作激情的间接影响(Index=-0.051,95%置信区间为[-0.123,0.035],包含0)。 领导者共情在“创伤后成长→工作意义感知→工作激情”的有调节中介(Index=-0.062,95%置信区间为[-0.100,-0.019],不包含0),且表6 表明,随着领导者共情水平的提高, 创伤后成长对工作激情的预测作用呈逐渐降低趋势。进一步地,为在调节效应下检验创伤后成长对工作激情的间接效应,分别取领导者共情高于1 个标准差和低于1 个标准差的分数进行自抽样(Bootstrap Samples=5000)检验,结果如表6 所示。领导者共情无论是在较低、中等或较高水平下,中介效应均显著(CIM-1SD[0.41,0.60],CIM[0.40,0.57],CIM+1SD[0.36,0.57]),且 置 信 区间均不包含0,因此有调节的中介效应存在。

表5 有调节的中介效应分析结果

表6 在领导者共情不同水平上的中介效应

5 研究结论与讨论

5.1 研究结论

文章以资源保存理论为基础, 探讨了灾后心理恢复(心理弹性、创伤后成长)对工作激情的影响机制及边界条件。结果显示:心理弹性及创伤后成长均对工作激情具有正向影响; 工作意义感知在心理弹性及创伤后成长与工作激情间起部分中介作用;领导者共情在灾后心理恢复各维度与工作意义感知之间起负向调节作用; 领导者共情调节工作意义感知在创伤后成长与工作激情关系中的中介作用, 在低领导者共情情境下,该中介作用更显著。

5.2 理论贡献

首先,立足于灾难情境,从心理资源恢复的视角探讨了灾后心理恢复对员工工作激情的重要作用。一方面, 探究了灾后心理恢复如何激发员工的工作激情, 扩展了一个有关唤醒员工工作激情的开创性前因。 另一方面, 已往学者多从认知资源的视角出发, 探究个体特质 (Grandey et al., 2000; Zapf,2003)、工作特征(Schaufeli, 2012)或组织特征(Zigarmi et al., 2015; Zigarmi & Nimon, 2011)如何唤醒员工工作激情,却忽视了心理资源视角下,个体不同心理资源状况对唤醒工作激情的重要性。 而本研究正是聚焦于个体心理资源状况, 并探讨了灾后心理恢复不同阶段下个体的心理资源对其工作激情的影响作用, 强调了灾后心理恢复即心理弹性与创伤后成长对激发员工工作激情的重要性。

其次, 证明了工作意义感知不仅是促进工作激情的影响因素, 更是链接灾后心理恢复与工作激情的重要纽带。 研究结果既证明了工作意义感知的确能够促进工作激情, 再一次印证了过往学者们所提出的工作意义感知能够促进工作激情的研究假设(Zigarmi et al., 2015), 又对工作激情的情境研究做了进一步的深化和拓展, 挖掘了在灾难情境中个体心理资源对工作意义感知的影响, 以及这种影响又是如何间接促进工作激情的, 明晰了不同社会约束条件下(灾难情境or 非灾难情境)个体意义感知有所差异。 具体地,研究表明在非灾难情境中,工作意义多倾向于对 “柴米油盐” 的关注 (陈燕军,2010),但经历灾难并得以恢复的个体则不同,灾难的经历是工作意义重构和升华的开始, 从而使得工作意义感知发生转变, 使其包括更多的有关个人价值和自我实现的需要、 组织价值和组织认同的考量等,最终更有利于唤醒员工的工作激情。

最后, 将领导者共情作为情境变量纳入灾后心理恢复影响员工工作激情的研究框架, 打开了领导者共情发挥效用的区间, 丰富了有关领导者共情的相关研究。 现有研究多探讨共情对社会行为的影响(王文超,伍新春,2020),而本研究则侧重于领导者共情能力对员工工作激情的影响, 既聚焦于工作领域的上下级关系, 又进一步探讨了领导者共情发挥效用的区间。结果表明,领导者共情能够有效补充员工心理能量的不足,且相对于员工的创伤后成长期,领导者共情在员工心理弹性期更有意义。此外,领导者共情只有在创伤后成长(而不是心理弹性)经由工作意义感知对员工工作激情关系中的调节作用是显著的。 可能原因是心理弹性期更多的是情绪情感的恢复。在这一阶段,一方面,个体忙于平稳内在情绪,专注于自身感受且对领导者共情的感知存在差异,因而可能无法注意和感知到领导者共情的存在。 另一方面,由于个体正处于环境适应的“动荡”过程中,缺乏必要的认知加工与整合, 因此也可能导致对领导者共情的感知存在偏差, 从而导致调节作用不显著。 这对进一步理解领导者共情的效用区间具有重要作用, 同时也从理论上深化了对领导者共情作为情境变量的认识。

5.3 实践启示

组织的内部应设立正式的心理恢复帮助机制,使员工提高心理弹性,学会在灾难中成长。 一方面,在组织内部做好宣传工作, 倡导既要保持适度的紧张以提高对疫情工作的重视, 也要积极投入到灾后的心理恢复当中。另一方面,通过一些方式帮助员工主动地改变自身行为以提高逆境中的适应力, 例如为员工提供专门的心理恢复场所, 根据岗位要求及性质在组织内部实施弹性工作制, 或聘请专业心理咨询师为员工定期进行心理恢复指导等, 促进其对生活、工作产生向上的信念感,以提高心理弹性,实现创伤后成长。

组织应意识到工作意义感知的重要性, 引导员工注重工作意义思考, 使其意识到工作不仅仅是生存手段,更是自我实现的价值追求和内心满足感、获得感的重要来源。因此,组织应在个人目标与组织愿景间起到纽带作用,帮助员工理解工作的重要意义,最大程度地提升工作意义所带来的积极体验。 具体地, 组织可通过适当扩大工作内容和工作范围使得工作扩大化,也可以通过轮岗、换岗等工作设计使得工作丰富化, 通过增加工作空间提升工作自主性和控制感,进而增强其自我实现的需要,带来更高的工作意义感知。

领导者应重视对员工个性化需求的共情体现,及时给予员工认知及情绪上的共情回应。 领导者需要针对员工的灾后心理恢复采取有效的干预机制,做好工作意义的引导和建设工作, 尤其要注重精神价值的传递, 帮助员工建立其本职工作与组织愿景之间的联系,创造积极宽松的工作氛围,在心理层面给予员工对工作更大的控制感和自主权。此外,领导者还应深入员工内心世界,挖掘员工的真实需要,提供必要的情绪情感及物质资源的支持, 加深与员工之间的共情深度,进而点燃员工工作激情,使员工带着高度的热情和使命感投入工作。

5.4 研究局限与未来展望

研究虽然在理论延伸方面做出了一些贡献,但仍然存在诸多不足之处。 首先,在研究样本方面,虽然涵盖了不同性质企业,不同工作人群,但受客观条件限制,仍无法做到完全随机抽样,可能存在一定的特殊性。未来研究可以进一步扩大样本范围,以便对研究结论进行检验。其次,研究所采用的测量量表大多在国外情境下由国外学者开发或整合而来, 尽管具有良好信效度,但与本土化量表相比,其适用性仍有待考证。 未来研究可以在中国情境下采用扎根理论的方法开发有关测量量表, 特别是灾后心理恢复的测量量表,并辅以实证研究的检验。 此外,在研究设计方面, 研究样本测量方式均为员工自评的截面数据,未来研究可采用多时点收集数据,尝试纵向或实验方法检验因果关系,促进研究的严谨和深入。最后,在研究内容方面,文章仅证明了工作意义感知是灾后心理恢复影响工作激情的重要解释变量, 领导者共情是灾后心理恢复与工作意义感知间的调节变量。此外,还可以考虑领导者共情是否可以作为灾后心理恢复的前因变量从而对工作激情产生影响。 在未来的研究中, 还要注意考察其他变量在灾后心理恢复与工作激情关系中的中介效应及相关机制的调节效应,如,组织氛围、工作感召力、组织支持及心理安全感等。