雪夜画师一夫先生

外地来了一个朋友而且马上就要走,我只能急急忙忙请他吃个饭,以尽地主之谊。我常说“朋友就是朋友的驿站”,这种事断不可失礼。吃过饭,送走了朋友已经是夜里十点多了。太晚了,特别是风雪天,视线不好,路又滑,这种天氣出租车司机是不愿意出车的(容易肇事)。车不好打,只能步行回家。

有朋自远方来,多喝了一点儿,有点儿小兴奋,此刻我想冷静冷静,而且我喜欢雪夜里走路的感觉。

街上已经没有行人了,偶尔有车辆在雪地上像醉汉一跐一滑地行驶着。空空荡荡,天地皆白,独我一人在雪路上走,似乎街道两旁所有的楼房、街树和路灯都在注视着我在雪路上小心翼翼行走的样子。

离家大约还不到五百码的时候,我看到路灯下的那面临街的土墙上挂着一幅巨大的油画,一位看上去瘦弱的,留着长发的画师正在画布上专注地画着。这让我感到非常意外。画布上画的是一座教堂。这座教堂我非常熟悉,是哈尔滨有名的圣·尼古拉教堂。

漫天的风雪让画面产生了一种迷蒙的效果,这是画家的艺术构思,还是海市蜃楼般的真实存在?这幅梦幻般的景象让我不免有些惶然。

真是不可思议,居然有人在风雪天的大街上作画。我想,大抵是一个行为艺术家吧。这寒冷的大千世界哟。

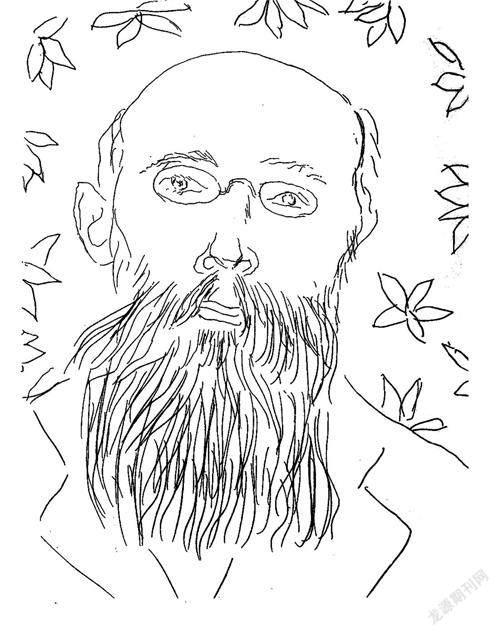

画师正神情专注地端着油彩盘,拿着画笔在画布上涂抹着,时不时地还拉开一段距离,眯着眼睛看画布上的那座风雪中的教堂。我停下脚步静静地站在一旁观看着。画师完全没有觉察到他身边还站着一位看客。我抽出一支烟,用打火机点燃,然后深深地吸了一口。似乎是打火机的声音惊动了画师,他转过头来,这个时候我才发现,哦,这是一张何等消瘦且忧郁的脸啊。

我说,来一支?

他咽了一口唾沫说,谢谢您。

于是我抽出一支烟给他,他哆哆嗦嗦地把烟点燃,然后贪婪地吸了起来。

我冲他伸出了大拇指说,了不起。

显然这是一个羞涩的人。他结结巴巴地解释说,先生,是这样,这幅画太大啦,家里地方太小,没办法,只能到外面来画。

哦,额的神,这太令人肃然起敬了。

他吸着烟,眼神缥缈地看着空旷的雪路说,您回来也挺晚的。

我说,是啊,送朋友。

他看了看手表说,十一点了,我也该收工了。

说罢,他叼着烟卷儿去摘那幅挂在墙上的大油画。这很吃力,我赶忙过去帮他把画摘下来。

我说,您把它放到哪儿呢?

他说,旁边的那个仓库。然后又解释说,仓库的保管员看我在这儿画画,晚上再抬回家里去很吃力,就说,你画完了以后放在我的仓库里吧,省得来回折腾。

我说,这可是一个好人呢。

走出仓库,我看了一眼街对面那家小饭馆的灯幌还挂着,说,去喝一杯暖和暖和?我请客。

他显得有点局促,搓着手说,这怎么好意思,我们还不认识呢。

我笑了笑说,我就住在附近,街坊,走吧,别客气。

我认识这家小酒馆的老板,他曾经喜欢写诗,因为写诗也挣不了什么钱,后来就开了这家小酒馆,他既是小酒馆的老板也是跑堂。几年前,他的老婆跟那位酒馆的帮工跑了,但不管怎么说,他在这儿也算是一个小有传奇的人物。

我们进去以后,发现这位画家和老板也很熟。

老板对我说,我天天等他画完了到我这儿来喝一杯。如果他不来,我就关门睡觉。

画家说,给您添麻烦了。

老板问画家,还是老样子吗?今天可是多了一个人呢。

我笑着对老板说,今天我来。

老板笑着说,这就像诗人说的:青年是青年人的通行证啊。

我笑说,老板,你不写诗可是白瞎了。

等菜的时候,画家指着墙上挂着的那一幅幅小画说,这都是我画的。

我这才注意到墙上还挂着些画。说实话,虽然我经常到这里来,但从没有注意过墙上的画。

我指着其中的一幅画说,这是索菲亚教堂。

画家说,现在哈尔滨就剩下这一所像样的教堂了。这座教堂可真幸运哪。不过,横看竖看总觉得有点可怜。

我说,在历史上,哈尔滨有二三十座教堂,如果那些教堂都还在的话,那么哈尔滨就是世界上最有名的旅游城市了,堪比威尼斯、罗马。可惜都被拆光了。

他谦卑地说(我知道作家、艺术家,包括诗人、画家,内心都是高傲的),告诉一个您可能不知道的事儿,也是这座教堂的更夫告诉我的,原来在教堂的穹顶上有一幅圣母玛利亚的画像。这幅画世界上一共有两幅,一幅在莫斯科,另一幅就在咱们哈尔滨的圣索菲亚教堂里面。红卫兵要烧掉这幅画,有人就报告给了当时的国家领导人,更夫说,省公安厅来人了,把这幅画拿走了,但是是什么时候拿走的他不知道。第二天他发现那幅挂得很高的画只剩下个画框了。

说着,他又指着墙上的另一幅画说,您再看这幅,这幅画画的是新闻电影院。

我说,过去叫“水都电影院”。小的时候我在这家电影院看过一个上下集的外国片子,《怒火》和《三百年前》。

画家说,我知道,讲的是“十字军”的故事。说着,他打开了话匣子,说单就“水都电影院”这个名字就可以联想到很多,像我们这个岁数,哦,您可能比我还年轻一点儿,那时候,哈尔滨到处都是沼泽地,水汊纵横,因此被称之为“水都”,景阳大街早先都曾是一条水道,现在水早就没了,变成了马路……

酒菜上来了,一荤一素和一壶酒。我喜欢喝这儿的纯苞谷酒,虽说是60°的白酒,但温过以后不辣,甜甜的,很柔和。画家坐在我的对面,脱掉那件长长的大衣,我发现里面是一个西式的马甲,像一个外国的绅士。他长头发,眼睛深陷着,脸色不好,完全是一副老派哈尔滨人的形象。

这时候诗人老板说,一夫先生所有的衣服都是他夫人亲手缝制的。

我略感惊愕地说,西装也是吗?

诗人老板说,全部都是。

我说,这可真了不起。

一夫先生说,我夫人也是个画家。

我说,难怪。于是,我给他倒上一杯,说,咱俩先喝一杯暖和暖和。

他坦率地说,不好意思,我手脚有点冰凉,也特別忐忑……

我完全没有想到他会说这样的话,看来,这是一个老实人,一个老实的艺术家。

我说,没事儿,兄弟,喝。

于是,我们互敬了一杯。真痛快,真舒服。雪夜思热酒啊。

我说,我先自我介绍一下吧,您刚才说我比您年轻。不,我比您岁数大。我姓王。叫我老哥就行。

画家说,我姓张,叫一夫。说着他掏出名片递给我。

我接过来一看,说,画家,了不起。我非常佩服画家和音乐家,我觉得他们都是了不起的人。

的确,白酒是激发谈话的最好激素。几杯酒下肚之后,画家的谈兴也上来了。

画家说,过去哈尔滨有许多雅号,丁香之都、教堂之都、雪都、冰城,等等,其实还有一个被人忽视的雅号,就是“水都”。刚才您说到威尼斯,如果那些众多的小湖泊还在的话,那哈尔滨就是第二个威尼斯了。

我点头表示赞同。

画家说,您看,这座尼古拉大教堂,老百姓叫它喇嘛台。您一定知道它都是木结构的,整个教堂连一根钉子也没有,真是建筑上的杰作呀。现在,这样的建筑想都不要想了,也没人做得出来。

我说,说到尼古拉大教堂,记得日俄战争时期——那是哪年呢?我想想……

画家说,1905 年。尼古拉大教堂的广场曾经是俄军向日军宣战的集结地,最后以日军失败告终。

看来这位画师还是一个地方历史的爱好者。

我们边喝边欣赏那些挂在墙上的画作。这是现成的话题。墙上的画作大多是“老道外”的老建筑,老宅院、老饭馆、老旅馆,等等。是啊,尽管这是很好的聊天话题,但多少还是有一点沉重,令人感伤。

我问,为什么您画的是教堂而不是别的什么题材呢?

他说,怎么说呢?我是六岁的时候跟着父母到哈尔滨来的,从哈尔滨老火车站一下火车,往坡上走的时候,我看见了尼古拉教堂。当时,对我是很大的震撼,我觉得她很美,很雄伟……后来,您知道这个教堂拆掉了,我觉得非常可惜。说着,询问地看着我。

我说,当然,拆这座教堂的当天,我在现场,那天下着小雨……

他问,您也参加拆这座教堂了?

我说,不,那天我路过那里,在教堂外面的雕花铁栏外面,我看到一个俄国人穿着中式的干部装,胸前佩戴着伟人的像章,一边看拆教堂,一边流泪……

我们聊得很深入。老板则坐在对面柜台那儿看小电视里的动画片,很专注的样子。我的脑子里快速地闪过了一句话:变成了儿童该多好啊。

在聊天中,我知道这位叫一夫的画家曾经是道外区幸福商店的美工。他说他从小就喜欢画画,他的哥哥和父母都非常支持他,而且还给他当模特,院子里那些小朋友也愿意给他当模特。

他说,我画了很多素描。

说着,他掏出了手机翻给我看,不少是他画的那些孩子的素描。

他说,我不认为我是一个好的画家,我就是一个美工,在商店里搞橱窗设计。木工、美术字、毛笔字、版画、国画什么的都要懂一点,但这毕竟不能算是画家。

我轻轻地晃着头。

他说,我不是科班出身,只是一个杂家。画画是受了母亲的影响,母亲也喜欢画画。后来,向阳商店黄了,没有工作了,干什么呢?总之什么都干过,卖过照相器材,摆过小摊儿,后来我到街头去当画师,就在索菲亚教堂的广场上。

他接着说,我给你讲个小笑话,有天晚上,来教堂观光的游人渐渐少了,就我一个街头画师坐在教堂广场的北侧,巴望有人来画肖像。后来来了一位女士,她坐下来。可是我给她画的时候,她闭上眼睛似乎要睡了,我说,女士请您睁开眼睛,不然我就没法画了。

她说,你就画我睡觉的样子就行了。于是我开始给她画。画完了以后,我说,女士画完了。她睁开眼睛问,多少钱?我说五十块钱。她把钱递给我以后,我恭恭敬敬地把那幅画递给她,没想到她把画撕了,说,我就想坐在这儿休息一会儿。

他像个孩子似的问我,是不是很可笑?

我笑着说,有意思。

他继续说道,后来,我没钱,生活很拮据,想画画,可是纸笔都很贵。一次在街上我看到一个招聘更夫的招聘广告,我就去了。当时我留着长发。人家一看我这副打扮,穿着这套衣服,觉得怪怪的。其实我就这一套外衣,包括里边的马甲,都是我父亲的衣服。

那个接待我的人就笑了,说,你也想当更夫?有没有搞错呀?看样子你是一个艺术家呀。我说我就是为了找工作。他说你还是回去吧,找个更适合你的工作。我说这样,我就干三天,你看行就留下,不行,我立刻走人。他看我的态度挺坚决,他说那好,就留下试试吧。我估计你干不了三天,两天你就得走。不过,你走的时候一定要告诉我一声,我好安排别人。

其实,我非常喜欢更夫这个工作,晚上我可以安心地画画了,有时候我登上楼顶,俯瞰下面,画了不少俯瞰速写。

我问,后来呢?

他说,后来,有一天在街上碰到了我的一个老师,他问我最近干什么呢?我说打更。他说你怎么可以打更呢?我给你介绍一份工作吧。就这样,他把我介绍到中央美术学院黑龙江分校去当教员。从更夫到当美术老师,来了一个华丽的转身。

我说,这太好了。

他说,我还是这套衣服,开始在艺术学校美术学校教素描、色彩、平面设计、室内装饰设计,比较杂。所以说,我是一个杂家。

我问,现在还在一直干吗?

他说,不干了,我是学校的临时工。

我问,您现在在干什么呢?

他说,现在我开了一家画廊,其实也不应该这样说,就在我家里开了一个小工作室,叫“一夫画廊”。

有收入,不多,但只要能维护我们的基本生活就可以了。我有许多想法,我想画一个教堂系列,哈尔滨老建筑系列,这些东西太可怜了,就想用画把它们留下来。说着,他掏出另一张名片递给我。

名片上写着:一夫画廊是你温馨的家,一夫画廊是你真挚的知己,一夫画廊可以进展你的才华,一夫画廊让美进入家居,走进你美好的精神生活。

他自嘲地说,其实我的画廊就是一个袖珍画廊,只有五六平方米。

他的话让我想起了宋代《如梦寻》的那个作者,那个人可能是一个不得志的人。他把西安城从东到西,整条大街所有的商铺全都写下来,包括卖什么、价格、姓什么,等等。

我冲他伸出了大拇指,说,您是一个真正的艺术家。

他说,没有。我就这一个追求,我觉得人活着总得有点价值。我现在已经从水彩转到油画了,我觉得我最终的追求就是油画,因为油画凝重的色彩和笔触能把我的心境宣泄在画面上,也能够感动观赏者。

我问他,只是,您为什么下雪天还出来画呢?

他说,就是为了找一种感觉。什么感觉呢?凄凉。

后来,只要没事儿,每到晚上我都出来看看他画画,然后我们一块儿去小酒馆喝一杯。在聊天中我渐渐地了解到,他母亲的太爷是翰林学士,而今在辽宁仍旧有个“翰林府”,不过,房子只剩下两三间了。他说,我母亲的爷爷是旧时代松江省教育厅厅长。当年萧红从呼兰到哈尔滨就是找的他(萧红的父亲是呼兰教育局的局长)。我的姥姥是哈尔滨女子第一中学的校长,当年萧红到哈尔滨念书也是通过孔校长去那里读书的。我母亲的哥哥是哈尔滨第一医院的院长。

他说,小时候我就特别喜欢画画,一次,哥哥在旧书摊儿上给我买到了两本画册。那两本画册对我的帮助很大。

我感慨地说,一切皆有源哪。

冬了,我照例要到南方去住一段时间,这期间就跟画家朋友断了联系。朋友之间就是离离合合,断断续续。不过,好朋友始终是在彼此的瞭望和惦念之中,一夫算是其中的一个。

后来,一个在咖啡馆当老板的年轻朋友,他喜欢搞一些公益性的讲座(纯粹的,没有任何报酬的“民间论坛”),就请到了一夫。看到手机上朋友发来的邀请,我自然要去捧场,不仅如此,还要发言。不过,坦率地说,一夫的那次讲座并不算太精彩。他终究是一个不善言辞的人吧。

他走上讲台深深地给大家鞠了一躬,他说,我很紧张,我现在手脚都冰凉,我不知道从何说起……

观众都开心地笑了起来。他继续说道,来之前我在纠结,西服是穿两个扣子的,还是穿一个扣子的,想来想去,在夫人的建议下,最后我穿了一个挂钩的。

阿成老师知道,我所有的衣服都是我夫人亲手制作的。她也是一个画家。

有人起哄问道,你们俩谁画得好?

一夫先生说,我夫人比她画的画好。

听他说的这些话,似乎是一个很幽默的人,但我了解他,他绝不是为了幽默才说这些的。

他说,为了参加今天的会,我打的是二十块钱国外产的那种皮鞋油。这样皮鞋会锃亮,平常我都是打五块钱一盒的国产皮鞋油……

的确,一夫先生是一个讲究仪表的人。

我在发言中讲了一夫先生在風雪中画圣·尼古拉大教堂的情景。他则曲着身子站在一边,好像是一个犯了错误的人。我说,你们猜错了。一夫先生在骨子里是很高傲、很自信的,同时他又是一个很有实力的画家。我尊重这样的人。

在哈尔滨这座充满着欧陆风情的城市当中,大抵,一夫先生是最后一个保持着老式风度的艺术家吧。

有人问他你为什么喜欢画教堂?

他说,我觉得它们很可怜。