推动“一带一路”境外经济贸易合作区高质量发展

冯异立

摘 要:境外经济贸易合作区是推动共建“一带一路”的重要抓手,有助于推动中国企业抱团“走出去”,构建以中国为主导的“一带一路”区域价值链。当前境外经济贸易合作区建设实现长足发展,合作区数量持续增长,基础设施建设稳步推进,产业集聚效应逐渐显现。未来推动“一带一路”境外经济贸易合作区高质量发展,应加强顶层设计,规范园区管理体制,完善政府间合作机制,提高园区的服务供给水平。

关键词:境外经贸合作区;一带一路;国际产能合作

一、中国企业建设“一带一路”境外经贸合作区的总体情况

境外经济贸易合作区(以下简称“境外经贸合作区”)是指在中华人民共和国境内(不含香港、澳门和台湾地区)注册、具有独立法人资格的中资控股企业,通过在境外设立的中资控股的独立法人机构,投资建设的基础设施完备、主导产业明确、公共服务功能健全、具有集聚和辐射效应的产业园区①。

截至2019年底,纳入中国商务部统计的境外经贸合作区累计投资419亿美元,其中在“一带一路”沿线国家和地区建设的境外经贸合作区累计投资350亿美元,占比达到83.5%②。参考中国境外产业园区信息数据集(李祜梅等,2019),并根据中国商务部与中国国际贸易促进委员会等相关数据进行统计可以发现,中国已经在57个国家建设212个境外经贸合作区,其中149家位于“一带一路”沿线国家,占比达到70.3%。中国企业对境外经贸合作区的投资在经历早期探索和规范发展阶段后,也已进入主要面向“一带一路”沿线国家的投资阶段。中国在“一带一路”沿线国家和地区的149个境外经贸合作区大部分集中在亚洲地区(共93个),其中在东南亚地区高达52个。中亚、西亚和南亚则相对较少,但近年来增长较快。中国在歐洲的境外经贸合作区共56个,其中俄罗斯共45个,其余主要分布在匈牙利、塞尔维亚等少数国家。

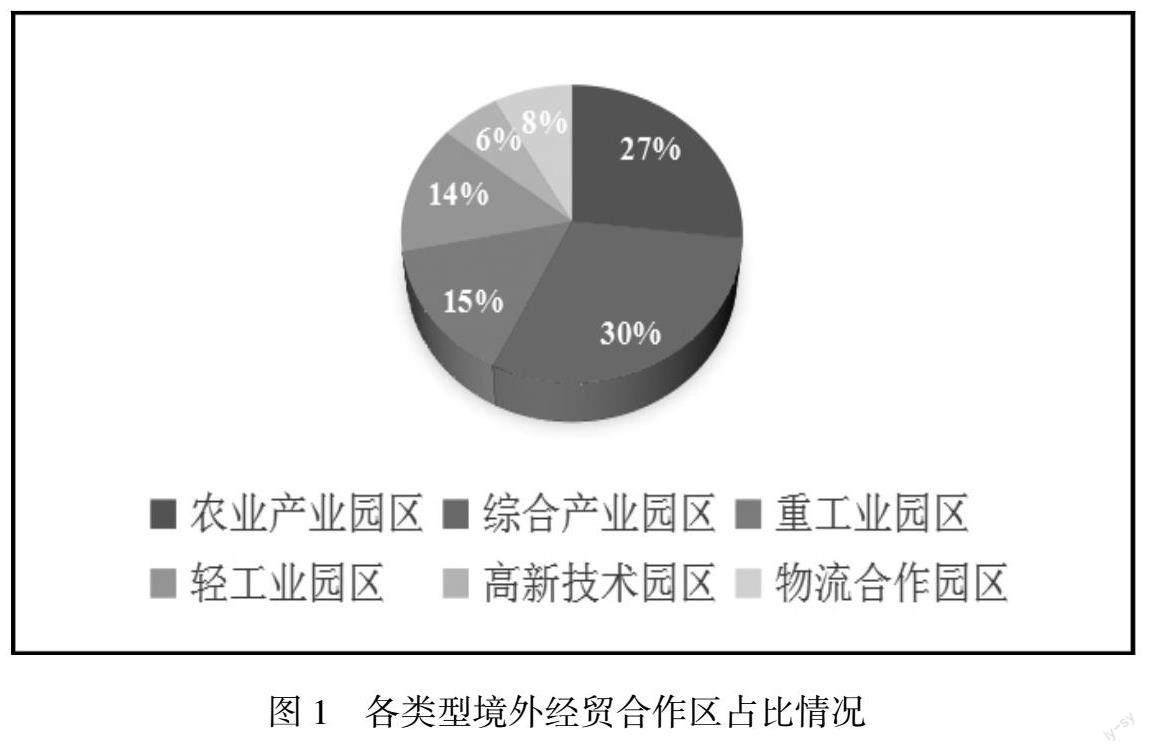

中国境外经贸合作区仍以传统产业为主,但转型升级趋势明显。按照产业发展来看,中国的境外经贸合作区可分为农业产业园区、综合产业园区、重工业园区、轻工业园区、高新技术园区和物流合作园区六种。中国在“一带一路”沿线国家的境外经贸合作区目前仍以农林资源开发、纺织服装、鞋帽、家电、电子、建材、化工等传统产业为主。在149个“一带一路”沿线国家和地区的主要境外经贸合作区中,农业产业园区达到40个(其中俄罗斯共26个),综合产业园区达到45个,但这类园区多由传统的加工制造园区多元化发展而来,真正高效综合的园区还较少。以资源利用为主的重工业园区达到22个,以加工制造为主的轻工业园区达到21个,此外还有9个技术研发型的高新技术园区和12个物流合作园区(见图1)。

二、推动“一带一路”沿线国家境外经贸合作区高质量发展的对策建议

(一)科学合理规划布局,明确境外经贸合作区主导产业定位

在推动东南亚地区境外经贸合作区进一步发展的基础上,引导国内企业的境外分支机构在中亚、西亚与南亚地区开展境外经贸合作区建设;同时加强与中东欧地区合作,鼓励国内中小企业进入我国在当地开发运营的境外经贸合作区投资设厂。准确评估东道国的区位优势、资源禀赋、产业特色、营商环境等因素,结合我国与东道国间投资贸易特点,因地制宜布局各类型的产业园区(洪联英、张云,2011),如在西亚地区开展能源合作,设立资源利用型的重工业园区,加强传统能源与新能源的优化组合;在南亚地区建设综合产业园区或轻工业园区,充分合理利用当地丰富劳动力与广阔市场。明确境外经贸合作区产业和功能定位,确定重点项目和项目配套,避免重复建设和自相竞争。

(二)构建综合评价体系,推进境外经贸合作区科学高效发展

科学制定体系完整、导向性强的合作区标准,一方面可以引导合作区高质量发展,主动适应我国经济发展新阶段及经贸合作新形势,增强合作区国际竞争新优势,另一方面也推动相关标准市场化、国际化,争取标准领域全球话语权,是推进我国制度型开放的必然要求(张凡,2024)。通过成立境外经贸合作区行业标准化技术委员会,将合作区投资规模、占地面积、多元化水平、入驻企业情况等涉及合作区建设水平或发展程度的指标进行整合,制定合作区高质量发展评价方法,规范合作区资质认定、规划、建设、运营、变更退出等全过程环节,从而推进合作区健康有序发展。

(三)健全政府合作机制,完善境外经贸合作区服务体系建设

签订双边或多边税收协定,保障园区企业合法权益,避免政策频繁变动带来的企业经济利益受损。成立由商务部、贸促会与东道国商贸部门联合参加的境外经贸合作区工作委员会,为协调解决境外经贸合作区建设与发展具体问题提供制度保障。在境外经贸合作区服务体系上,着力完善对外投资服务体系,简化投资审批手续,促进对外贸易投资便利化,为企业“走出去”发展创造良好的制度环境;规范和优化财政、税收支持政策,科学合理地运用财政补贴、调整境外所得税抵免等导向性政策,有效调动企业“走出去”的积极性;逐步完善国别投资指引、境外经贸合作区服务指南、商业环境监测、招商引资推介等工作,加强合作区的应急风险防范工作;充分发挥行业龙头企业、“走出去”先行企业的引领示范作用,如支持北新路桥在参与中亚、西亚和南亚等地区的交通基础设施建设的同时,主动开发新兴市场,通过设立境外经贸合作区带动路桥制造产业链上下游相关企业“走出去”。

注释:

①参见《境外经济贸易合作区考核办法》。

②数据来源:中国“一带一路”贸易投资发展报告2020。

【参考文献】

[1]李祜梅,邬明权,牛铮,李旗. 1992-2018年中国境外产业园区信息数据集[J].中国科学数据(中英文网络版),2019,4(04):68-78.

[2]洪联英,张云. 我国境外经贸合作区建设与企业“走出去”战略[J].国际经贸探索,2011,27(03):48-54.

[3]张凡. 境外经贸合作区迈入标准化时代[N]. 中国贸易报,2024-03-14(004).